こちらで微生物が放射能除去装置としての役割を担う可能性があることを、ヴィソツキー博士らの研究を交えて紹介した。

それももちろん有効な方法に違いないが、そればかりではなかなか事態は進展しないかもしれない。

もっと他に有効な方法はないものか?と考えていたら、あることを思い出した。

当サイトでは常温核融合とともにブラウンガス、千島学説、ブラックライト・プロセス、生体内元素転換という隠された科学や

テクノロジーを紹介してきたが、今回、着目したいのはブラウンガスである。

かなり前にこのガスを紹介した際「ブラウンガスは放射性物質を無害化する」と書いたような気がした。そこで過去の頁を

くってみると、あった。<ブラウンガス、実用化近し>でやはり書いていた。そのまま転載しよう。

**********************************************************************

2007/12/16 <ブラウンガス、実用化近し>

当サイトで、何度も取り上げてきたブラウンガスは、着々と実用化へ向けて動きが出てきているようです。

昨日、検索で次のHPを見つけました。

アスベストなどの廃棄物をブラウンガスの特異な性質を利用して処理しようというプロジェクトです。

ブラウンガスは、熱くないのに対象物を瞬時に溶かす。鉄やステンレスを瞬時に切断できる。非常に融点の高いタングステン

もトロトロに溶けるなど、非常に不思議な性質をもっています。

本HPでは、次で紹介してきました。

<ブラウンガス>

ブラウンガスは、あまりにも不思議な(不可解な?)性質のためかその理屈は解明されていないようです。

まだ広く知られていませんが注目している人は確実に増えています。検索で「ブラウンガス」として当サイトにたどりつく人

が増えていることからもそれはわかります。

このガスの説明では、著名な批評家コリン・ウィルソンの著作

「アトランティスの暗号」(コリン・ウィルソン著、学研)

で「超高温で冷たいブラウン気体」として書かれた解説が非常に面白い。金属のみならず、木材にも瞬時に穴を開ける

こともできるそうです。引用すると(p.83,84)、

「・・そこで、モンゴメリは物は試しとばかりに、その炎を直接自分の腕に当て前後に動かしてみた。だが何やら温かい

ものを感じただけだった。摂氏6000度でタングステンを焼くことができるのに、人体にはほとんど損傷を与えないのだ。

ミシュロフスキーは、この発生器でさらにいろいろな驚異をモンゴメリに見せた。たとえば煉瓦に向けると、煉瓦はまず

白熱し、次に融解しはじめる。ガラスを銅に溶接したり、耐火煉瓦-高温に耐えるよう設計されている-に穴を開け、また

そこに銅を溶接することもできる。ひとつかみの砂を溶かしてガラス玉にしたり、さまざまな異なる金属同士を溶接したり、

金属をどろどろの液体にすることもできるのだった。」

なんと不思議な性質でしょう!

上記本には、ブラウンガス発生器の発明者、ブルガリア人のユル・ブラウンのことが詳しく書かれている。

ブラウンはジュール・ヴェルヌの小説をヒントに「水こそが将来の石炭になる」と確信する。軍隊や、強制収容所に

投獄されたりとごたごたなどを長く経験し、その後 オーストラリアで電気技師の資格をとり機械製造会社の部長となる。

その後発明家として身を立てるが、水の電気分解の実験中に危うく命を失いかける事故を起こしたり・・とそんな紆余

曲折をへてブラウンガスに到達した過程が描かれています。

本には、上で述べた以外のさまざまな応用も紹介される。原料が水であるところもいい!

そして、また

「ユル・ブラウンはまた、後の研究で、ブラウン気体が放射性廃棄物を完全に無毒化できることも発見している」

という驚くべき記述もある。

日本の企業では、なんとか新しい面白いネタはないか?と日々探しておられると思います。

私に言わせれば、ブラウンガスと常温核融合に注目すればよいのです。その応用は無数にありますから。

21世紀の科学として、両者とも将来りっぱな技術に成長していることでしょう。

見るところ、ブラウンガス製造技術では中国と韓国が先行しています。

なぜ中国なのか?

中国がブラウンガスに興味を示しユル・ブラウンを中国に呼び寄せ、内モンゴルのパオトウに研究所を与えて実験を続け

た(上記本p.86,87)ことがその理由でしょう。

ユル・ブラウンという人物は、超頑固な変人的な面をもっており、葉巻(タバコ)への愛着からアメリカとの契約がおじゃん

になってしまう・・。本には面白い話が満載されています。

コリン・ウィルソンの本は古代史の本です。なぜそこにブラウンガスが登場しているのでしょうか?

その謎解きは本を読んでもらって、としましょう。

**********************************************************************

4年前にこのように書いていたのだ。青の細字に注目いただきたい!

この「アトランティスの暗号」のブラウンガスを紹介した箇所は14ページにもわたっていて極めて興味深い。

これまで当サイトでは「鋼鉄や煉瓦をとろとろに溶かすくせに、人間の手にあてても火傷をしないガス」という摩訶不思議な

性質を中心に紹介してきたが現日本ではなんといっても原発問題が喫緊の課題であり、放射能除去の観点から

このガスをもう一度ながめたい。

以下、「アトランティスの暗号」(コリン・ウィルソン著、学研)から重要と思える箇所を拾ってみよう。

p.82~p.96から部分部分を抜き出す形で引用する。青色は当方でつけた。

**********************************************************************

・・・ 超高温で冷たいブラウン気体 ・・・

・・・・・・・・・

モンゴメリは、超高温を生み出すもっと簡単な方法について聞いたことがあるという。これを発見したのはユル・ブラウンと

名乗るブルガリア人で、晩年をカリフォルニアで過ごしていたが、モンゴメリは彼を訪ねてそこまで行ったというのだ。

ブラウンの発明は水素と酸素の混合気体を燃やす一種のトーチので、金属を気化させることができるという。モンゴメリは

実際にその様子を自分の目で見たことがあった。その装置の所有者はオタワに住むアンドルー・ミシュロフスキーという教授

だった。

・・・・・・・・・・

モンゴメリは溶接に使うタングステンの棒を手に取り、炎に近づけてみた。タングステンはマグネシウムのリボンのように

燃えた。つまりその白熱する炎はとうてい手で触れることなど不可能な高温になっているはずだ。なのにそれは、モンゴメリ

の指から1インチ以内に近づけても、まったく熱さを感じないのだ。

そこでモンゴメリは物は試しとばかりに、その炎を直接自分の腕に当て前後に動かしてみた。だが何やら温かいものを

感じただけだった。摂氏6000度でタングステンを焼くことができるのに、人体にはほとんど損傷を与えないのだ。

・・・・・・・・・・

たとえば煉瓦に向けると、煉瓦はまず白熱し、次に融解しはじめる。ガラスを銅に溶接したり、耐火煉瓦--高温に耐える

よう設計されている--に穴を開け、またそこに銅を溶接することもできる。ひとつかみの砂を溶かしてガラス玉にしたり、

さまざまな異なる金属同士を溶接したり、金属をどろどろの液体にすることもできるのだった。

だが、それはどういう原理なのか? ミシュロフスキーは彼自身もそれを理解していないことを認めたが、同時にまた、

それを理解している人物は誰ひとりいない、とも付け加えた。

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

ブラウンは考えた。もしも水とまったく同じ比率で水素と酸素を混合するなら、いわば両者は喜んで結合するのではないか、

つまり爆発することはないのではないか、と。この発見こそブラウンの溶接機の秘密だ。二つの気体を爆発させるのでは

なく、爆縮させるのである。はたして両者はほとんど熱を発することなく結合した。その結果、溶接炎は水の沸点よりも少し高い

程度の温度で燃焼した。

その程度の温度の炎が、どういうわけでタングステン棒を焼くことができるのか?

・・・・・・・・・

ユル・ブラウンはまた、後の研究で、ブラウン気体が放射性廃棄物を完全に無毒化できることも発見している。

・・・・・・・・

もはやブラウンは黙殺される運命かと思われたとき、中華人民共和国がオファーを出してきた。

・・・・・・・・

・・・・・・・・

その結果、中国の潜水艦は巨大な真水のタンクの代わりにブラウン気体発生装置を搭載するようになり、また中国の科学者

たちは放射性廃棄物をブラウン気体で熱処理するようになった。

ブラウンは1992年に合衆国に戻った。

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・ 古代人が使っていたブラウン気体 ・・・

ブラウンの実験を間近で見たモンゴメリは、これは化学というより錬金術だ、と感じた。

・・・・・・・・

同じことは、放射性廃棄物を無毒化する能力にも言えるだろう。ブラウンは何度も実演したが、煉瓦に載せた放射性の

アメリカヌム241の小片を、鋼鉄とアルミニウムとともに熔融させる。著述家クリストファー・バードは言う、「この炎で数分間

処理すると、熔融した金属はただちに閃光を発する。ブラウンによればこの炎によって放射能が破壊される」。

元来、毎分16000キュリーであったアメリカヌムの放射能は、100キュリーにまで低下した--無害な背景放射線と同じ

レベルである。

・・・・・・・・・・

*********************************************************************

このように驚くべき記述が続いていく。

常温核融合とちがってブラウンガス発生装置は既に多く発売されていて溶接、切断などに利用されている。製品が既に出

回っているのである。こんな素晴らしい能力をもっているのだったら使わない手はないではないか! 宝は使いたいものだ。

ブラウンガス=放射能除去装置

である。

さらに現代人がやっと手に入れたこのテクノロジーを古代人が既に使っていた可能性が高いことがこの本で論じられて

いる。面白いではないか。現代科学は遅れているのです(笑)。

JCF経由で、ICCF17(第17回常温核融合国際会議)のwebサイトが開設されたと連絡があったのでお知らせします。

韓国のテジョン(Daejeon)で、2012年8月12日~17日の6日間にわたった開催されます。サイトはまだできたて

ですが、これからどんどんと情報が追加されていくことでしょう。

韓国における科学技術の中枢が集結した都市のようであり、ここでの開催は韓国のCold Fusion研究にかける意気込みを

伝えているように思えます。先日の岩村レポートに「韓国は凝集系核反応分野の国家プロジェクトを実施する予定・・」とあり

ましたが、本当なのかもしれません。

韓国ですから日本からの参加も多いのではないでしょうか。ICCF17でも日本人研究者の活躍に期待したいところです。

10/6からRossi氏が発明したE-Catの歴史的な?検証実験が始まっているようです。多くのサイトでその様子を取り上げ

ています。世界中のマスコミが注視する実験となっているようです。

●Cold Fusion Timesではかなり以前からE-Cat関連の記事を載せ続けています。

●浅学氏のツィッターではリアルタイムに状況を追っています。

●New Energy TimesのKrivit氏はRossi氏の実験に批判と疑問を投げかけているようです。

●Jed Rothwell氏のサイトでもE-Cat情報を多く載せています。

私は、中でもCold Fusion TimesにあったメディアNyTeknikが載せた次のサイトを少し読んでみました。

ここでは実験の概要やRossi氏へのインタビューなども載せています。詳細はまだよくわからないのですが、学者を含めた

多くの人達がこの実験に関係し、そして様々な意見が飛び交っている様子がわかります。賛同あり、批判あり・・。

日本人も関係している? Hidetsugu Ikegami from Osaka University in Japan. これは?!

この種の実験の精密な検証というのは非常に難しく、実際のところは誰もよくわからないのかもしれません。

E-Catが、本当にCold Fusion現象に関係した装置なのか?本当に過剰エネルギーが発生しているのか?などはきわめて

難しい問題です。

しかし、Rossi氏はまったく自信をもっているようです。NyTeknikサイトの中で次のように言っています。

“Within a few months the product will be on the market, and the best test is done by the customers who will come back

with the product if it doesn’t work”, he told Ny Teknik.

with the product if it doesn’t work”, he told Ny Teknik.

その通りですね。

なんだかんだと言ってみても、”最良のテストはユーザーによって行われたもの”ということでしょう。

それにしても「数ヶ月すれば、製品が世に出るであろう」とは!

早ければ年内にE-Catは正式に発売されるのかもしれません。

そして、それは本当に常温核融合の原理に基づいた装置となっているのか?

ユーザーに支持され、エネルギーの革命を起こしていくのか?

早晩、忘れ去られていくようなことになるのか?

現時点では誰にもわからないというしかありません。

常温核融合ではRossi氏のE-Catが話題をさらっています。第2回目の検証実験も無事?終了したようで世界中のメディア

がその結果を取り上げ報告しています。肯定的な意見、否定的な意見、さまざまですが、Rossi氏は着々と前進を続けてい

http://world.std.com/~mica/cft.html <--COLD FUSION TIMES は最近はRossi氏、E-Catのニュースがほとんど

http://twitter.com/#!/sengakut <--浅学氏のツイッターではE-Catの状況を追っています。

最初の顧客(納入先)は決まっているようですが、その名は明らかにされていません。一体誰なのか?が興味の的に

なっています。誰なんでしょう?

Rossi氏の工場では、既に100台以上ものE-Catが生産され保管されているようです。既にものすごい数が作られている

わけですが、今後、次々と出荷されていくことになるのでしょう。

実験を検証したところ放射能は検出されなかったとのこと。一応、E-Catは安全といっていいようです。

世間では「常温核融合はクリーンなエネルギー」と一般に言われていますが、Cold Fusion現象ではたまに放射能が検出さ

れることもあり、「クリーンなエネルギー」という標語は正しいとはいえません。人間というのはなんでも単純化したがる動物

ですが、仔細にみると現実はもっともっと複雑なのです。もっともE-Catがほんとうに常温核融合の原理に基づいて動いてい

るのか?という点もまだはっきりしていないので、この点を明確にしないとなにもいえないのですが。

ただ、E-Catの実験の結果から過剰熱が発生しているのはかなり確かなようです。批判者は、Rossi氏らは自分たちで検証

を行っているだけでまだまだ不透明な点が多く、完全に独立な第三者的機関が検証を行う必要がある、と述べています。

E-Cat実験に関係している大学はイタリアのBologna 大学とスウェーデンのUppsala大学のようです。

話は変わって、すこし前Y.K.さんから「オーランチオキトリウムとボトリオコッカスの件も面白そうです」とメールを受け取って

いました。

オーランチオキトリウムとボトリオコッカスとは藻類のことです。それも油を生み出してくれる有難い藻類であり、

現在注目を集めているようです。

何年か前にToさんから「油を生産する藻類」のことを教えてもらっていました。気にはなりましたがそのときはよく調べずに

終わりました。その後、NHKのサイエンスゼロかなにかでそれを取り上げていて、やはり話題になっているのだ!と認識

した次第です。

そして、今回、Y.K.さんからメールをもらい、上記サイトを読んだところ、コスト的な問題も解決してしまうほど強力な油生産

能力をもつオーランチオキトリウムという藻類が発見されていて、実用化が狙える位置にまで到達していることがわかりま

した。オーランチオキトリウムは沖縄の海から採取されたとのこと。筑波大学の渡邉信教授らの成果です。

「オーランチオキトリウムによるオイルの連続生産システムが可能となれば、霞ヶ浦程度の広さ(2万ha)で日本全体の

石油必要量を賄うことが可能」とあり、しかも下水などの廃水中の有機物を利用できる可能性があるとのことで、そうなれば

下水利用と油生産という一石二鳥が狙えます。

全国にある耕作放棄地のうちの10%をオーランチオキトリウムの連続生産システムの用地として利用すれば、日本の

石油必要量が賄われるというのですから、まったく凄い話ではありませんか。

みんさんも、ぜひ上記サイトを熟読ください。

将来のエネルギーはなにも常温核融合ばかりでないのです。

先日、神戸大学で行われたJCF12に参加したので簡単に報告します。

12/17(土),18(日)の二日間にわたって行われたが私が出席したのは17日だけである。

http://jcfrs.org/JCF12/jcf12-program.pdf

http://jcfrs.org/JCF12/jcf12-abstracts.pdf

プログラムと要約に関しては上記pdfを参照いただきたい。あまり時間がないので思いつくままに書いていく。17日(土)は、

http://jcfrs.org/JCF12/jcf12-abstracts.pdf

プログラムと要約に関しては上記pdfを参照いただきたい。あまり時間がないので思いつくままに書いていく。17日(土)は、

北村先生(神戸大)、沼田先生(東京工大)、豊田中央研究所、岩村氏(三菱重工)、高橋亮人先生(大阪大、テクノバ)ら

ビッグな人達が発表された。

●北村、高橋の両先生は独立に発表されたが共同で実験をされていることもあって発表内容には密接な繋がりがある。

その実験は荒田吉明先生のPdナノ粒子を用いた実験を発展させたものである。Pd系ナノ粒子に重水素を吸蔵させた場合

の発熱量をずっと追っておられるようである。今回はPd系ナノ粒子のNiやPdやOの割合を変えた様々な試料で実験をし、

その際出る熱量に差異が見られた、なぜその差異が見られるのか?あたりを中心に考察しておられるように見受けられた。

正直、内容が難しすぎてよくわからなかったのだが、高橋先生の発表では、Pd系ナノ粒子表面のサブナノホール、

D-クラスター形成、TSCモデル(高橋理論)、メゾ触媒効果などがキーワードとなっていた。とにかくHを吸蔵させた場合より、

Dを吸蔵させた場合の方が必ず発熱が高いそうである。

●沼田先生は、いつものようにCold Fusion現象を流体力学的な面から考察されていた。今回は、太陽の流動層の運動に

関連づけて論じておられる。Votex形態、ローレンツ力、浮力、コリオリ力、ヘリシティーなどがキーワード。この発表も、その

真意がよくわからないものなのだが、とにかくPd棒固体内部や溶液界面での常温核融合現象を流体力学的に解明しようと

しているのだと思われる。

●豊田中央研究所は、三菱重工・岩村氏らの実験の再現実験に関する結果を発表。

この実験は、Pd/CaO層の上にCs層をのせ、それにD2(重水素)ガスを流すとCsがPrに変わる不思議なものだが、式で

書けばセシウムCs(133)-->プラセオジムPr(141)。つまり質量数133のセシウムが質量数141のプラセオジムに変わるという

現象である。この現象を豊田中研は今回実験で確かめようとした。その再現実験を行い、再現成功を示唆する内容を報告し

ていた。ICP-MSを用いた微量分析を行い、誤差を含めて徹底的な検証を行っていた。他に様々な手法、装置も検討して

いたが、超微量を分析する必要があるため、ICP-MSが適しているという結論に至ったようである。

●三菱重工・岩村氏の発表。

岩村氏は、Cs(セシウム)-->Pr(プラセオジム)に代表されるこれまでの元素転換実験の経緯と現状を報告。

三菱重工ではこれまで次のような元素転換を確認している。

Cs(133)-->Pr(141)

Sr(88)-->Mo(96)

Ba(138)-->Sm(150)

など。()内は質量数。

これらが初期から現在までどこでどのように検証されたかをわかりやすく解説された。最近はSpring-8などのX線ビームに

よる観察で元素転換が局所局所で起こっていることもわかってきた。Cs-->Prの実験に関しては、阪大、岩手大、豊田中研

などが確認してきている。Dの密度が重要なのかもしれない。Ca0中のD2の密度が高そうだ。共鳴核反応。

三菱重工では元素転換現象の応用として、放射性廃棄物の処理やレアメタル生成を考えているようである。

以上。

ざっと思いつくままに書いてきた。私の勘違い、聞き違いもかなりあると思われる。参考程度に見ていただければ幸いで

ある。

4/11-14にイタリアのシエナで行われた常温核融合のワークショップに関する北村晃先生(神戸大学名誉教授)と

非常に重要な報告がなされている。これを読めば常温核融合の現状の概要が理解できると思われる。

報告で「実験的研究は大半がガス相吸収に関するものであり、電気分解は姿を消した。」とあるとおり、常温核融合であれ

だけ隆盛を誇った水の電気分解実験はとうとうなくなったようである。いまは固体(ナノ粒子)中心であり、過剰熱発生に興味

が移っているようだ。まあこれは荒田先生やRossi氏らの活躍による面が大きいのだろうが、さびしい限りである。

それに関連してか、”元素転換(or 核変換)”という言葉がほとんど見当たらない。元素転換(核変換)は、水の電気分解で

多く出現した現象で、 Cold Fusionではもっとも重要な現象であるにもかかわらず、である。まだまだ未解明の面が多い現象

だが、どうも流行は「熱」のほうにあるようである。

「また、A. G. Parkhomov (Lomonosov Moscow State U.)はLaNI5-D・H 系において、中性子とγ線バーストが

広い温度-圧力範囲で観測されたとしている。」

とあるが、注目に値する。

常温核融合はほとんど放射線を出さないクリーンな現象のごとく言われるが、しかしたまに放射線が発生する場合もあるの

である。どんな場合に出るのかなどはわかっていないはずだが、今後は「放射線を出す、出さない」の条件を突き止めていく

ことも重要な課題といえるであろう。

詳細は上記レポートを読んでいただきたい。このような素晴らしい報告を日本語で読める幸せに感謝したい。

8/12-17に韓国で開催されたICCF-17(常温核融合の国際会議)が無事終了したようである。JCFからその報告が回って

きたので紹介したい。JCF代表幹事の土屋先生(東京高専)が書いている。

「Takahashi によるTSC 理論、神戸大グループによるtwin system を用いた吸蔵実験、トヨタグループによる透過実験

(三菱重工の再現実験)、三菱重工グループによる透過実験の生成量増加等、いずれも見ごたえのあるものであった。

また、Mizuno の発表は新しい観点を提案したと言える。」とある。

トヨタグループの透過実験(三菱重工の再現実験)が注目される。トヨタグループとは豊田中央研究所のことである。

詳細は不明だが Detection of Pr in Cs Ion-Implanted Pd/CaO Multilayer Complexes with and without D2 Gas Permeation

とあるので、Cs->Prの元素転換実験で肯定的な結果を出したのだと思う。

とあるので、Cs->Prの元素転換実験で肯定的な結果を出したのだと思う。

そして、”三菱重工グループによる透過実験の生成量増加等”も気になる。工夫を加え従来からの元素転換実験をさらに

進化させたと推測される。

水野先生も発表したようだ。

T. Mizuno

Theoretical Analysis of Chemically Assisted Nuclear Reaction (CANR) in Nanoparticles

Theoretical Analysis of Chemically Assisted Nuclear Reaction (CANR) in Nanoparticles

これはナノ粒子実験への新しい解釈を提案したものなのか。「Mizuno の発表は新しい観点を提案したと言える。」とあるが、

どんな新視点を提示したのだろう。

次回のICCF はUniversity of Missouri (Columbia, USA) において2013年7月19 日~26日の会期で行われるとのことである。

ここでICCFの歴史をまとめておきたい。

1990 ICCF1 アメリカ/ソルト・レーク・シティ

1991 ICCF2 イタリア/コモ湖

1992 ICCF3 日本/名古屋

1993 ICCF4 アメリカ/ハワイ

1995 ICCF5 モナコ/モンテカルロ

1996 ICCF6 日本/北海道・洞爺湖(とうやこ)

1998 ICCF7 カナダ/バンクーバー

2000 ICCF8 イタリア/レリチ

2002 ICCF9 中国/北京

2003 ICCF10 アメリカ/マサチューセッツ州ケンブリッジ

2004 ICCF11 フランス/マルセイユ

2005 ICCF12 日本/横浜

2007 ICCF13 ロシア/ソチ(黒海沿岸)

2008 ICCF14 アメリカ・ワシントンD.C.

2009 ICCF15 イタリア、ローマ

2011 ICCF16 インド、チェンナイ

2012 ICCF17 韓国

2013 ICCF18 アメリカ/ミズーリ大学

次のICCF18でアメリカは5度目の開催となる。アメリカが最も多くなっているが、米国は最もCold Fusion研究が盛んな

国の一つなので、多いのは当然といえば当然であるが。

最後に、フライシュマンが8/3に亡くなったことが報告されている。

常温核融合は「フライシュマンとポンズの実験により・・」から語られてきた、それはこれからもそうだろう。Cold Fusionは

この二人の発表からすべてが始まったのである。初期はいわれなき批判にさられ、たいへんな想いをしたはずである。

23年を経たいま常温核融合は科学の最も注目すべき研究へと進化をとげたといえるだろう。そんな変化をフライシュマンは

後年どんな想いをもって眺めていただろうか。開始ボタンを押す役の人はいつもたいへんだ。いまは安らかに眠ってほしい。

ご冥福をお祈りしたい。

JCFからNI Week 2012の報告が送られてきたのでお知らせします。北村先生(神戸大/テクノバ)らの報告である。

これは、National Instruments(NI)社という巨大計測制御機器メーカーが主催するカンファレンス”NI Week 2012”に

常温核融合が登場したという記念すべき報告である。

報告では、Cold Fusionの発表やブースはたいへんな人気を集めたことが述べられている。

重要と思える箇所を引用すると、

「NIWeek ではこの他に、NI プラットフォーム機器がどのように利用されているかを例示する展示・デモ実験が連続3日

間行われた。“Big Physics and Science”のPavilion ではCERN のHiggs-Boson 発見にも使用された機器、

LANL/ORNLの中性子測定機器、核融合プラズマ制御機器など5 機関が展示していたが、訪問者が圧倒的に多かった

のは我がCF/CMNS/LENR のFrancesco Celani(INFN, Italy)の細線型Ni-H 吸蔵発熱デモ装置である(写真3)。」

とある。

このように他の先端装置を押しのけ、Celani氏らの常温核融合装置の人気が圧倒的であったと報告している。

Higgs-Boson発見にも使用された機器より人気が高い!

さらに、3件の常温核融合関連の発表のうち、2件は

「・・(1)や(3)は今インターネットでも評判になっている実用化装置の紹介であり、聴衆の中にはヴェンチャー起業家も

多かったものと思われる。」

とある。これら2件の発表は、Rossi氏らの周辺で動きが激しい常温核融合の実用化装置に関する発表であったということ

である。やはりCold Fusionのベンチャー企業は世界的に注目を集めているのだ。

常温核融合のパネルディスカッションでは

「・・NI のPresident Dr. James Truchardが最前席に陣取った。」とある。これには驚いた。NI社の社長自らがCold Fusionに

非常な興味をいだいているのだ!

ちなみに、パネルディスカッション席の中央には日本のエース・高橋亮人先生の姿が見える。高橋先生はパネリストの

一人として招待(参加)されたようである。

以上のようにカンファレンスはたいへん盛況だったようだ。

このような状況をみると、Cold Fusionへの注目度は世界的に高まっているといえるだろう。

メーカーが常温核融合に対し次々に手をあげはじめている状況といえるが、来年はまたさらに多くの企業が手をあげている

ことであろう。

大事なことを連絡するのをうっかりしていた。それは次のJCF(常温核融合研究会)のことだが、次回のJCF13は名古屋

で開催される。会場責任はなんと豊田中央研究所である。次のJCFサイトに出ている。

直接は次を見られたい。

日時 平成24年12月8日(土)~12月9日(日)

会場 愛知県産業労働センター “ウィンクあいち”

アクセス 名古屋駅から徒歩2分

会場 愛知県産業労働センター “ウィンクあいち”

アクセス 名古屋駅から徒歩2分

このように12月に開催される。名古屋駅から徒歩2分がうれしい。非常に便がよい。興味ある方はぜひ参加されたい。

会場受付で5千円払えば入れる。

世界的に盛りがってきているCold Fusionの世界を一度覗いてみてはいかがだろうか。日本の代表的な研究者はほとんど

発表されるはずである。

ところで、Cold Fusion研究には二つの方向があることは当サイトの読者ならご存知であろう。

つまり、過剰熱の方向と元素転換の方向である。

現在、応用面で注目を集めているのが過剰熱の方向である。Rossi氏らに代表されるベンチャー企業が次々に立ち上がって

過剰熱によるエネルギー発生装置を開発してきている。実用化寸前といったところであろうか。

じつは私はあまりそちらの方向には関心がない。科学的な革命度という点からは、元素転換研究の方が断然上である

からだ。すなわち三菱重工・岩村氏らの方向であるが、豊田中研もそちらに重きを置いている。

現代の錬金術の方が盛り上がってほしいものである。こっちが大事である。生物学的元素転換ともつながっているはず・・

Cold Fusion TimesにICCF-17のレポートが出たのでお知らせします。直接的には、次のpdfを見てください。

ICCF-17を外観する形でDavid J. Nagel氏が報告しています。様々な研究を報告していますが、最も興味を惹くのは次の

三菱重工・岩村氏らの研究です。引用します。

Transmutations were found as follows: Cs to Pr, Ba to Sm, W to Pt and Sr to Mo. In some cases, anomalous isotope

distributions of the created elements were measured. At ICCF17, Iwamura reported results from experiments in

which the deuterons were created electrochemically rather than gotten from the gas phase. That approach gave a higher

surface density of deuterons on the foil. Ten to one hundred times larger rates of transformation of Cs to Pr were

obtained. Gamma rays were measured during the long (105 second) runs. Peaks at 511 keV, the energy emitted during

electron-positron annihilation, were sometimes seen.

distributions of the created elements were measured. At ICCF17, Iwamura reported results from experiments in

which the deuterons were created electrochemically rather than gotten from the gas phase. That approach gave a higher

surface density of deuterons on the foil. Ten to one hundred times larger rates of transformation of Cs to Pr were

obtained. Gamma rays were measured during the long (105 second) runs. Peaks at 511 keV, the energy emitted during

electron-positron annihilation, were sometimes seen.

三菱重工実験ではセシウムCsからプラセオジムPrへの元素転換がよく言われますが、バリウムBaからサマリウムSm、

タングステンWから白金Pt、ストロンチウムStからMoモリブデンの元素転換も確認された、ということです。さらにガンマー線

が観測されています!

常温核融合は放射線を出さないクリーンな現象などと言われますが、ときどきは放射線の放出が観測されることがあります。

通常の?核反応に比べると放射線放出は格段に少ないようなのですが、しかしときどき出ることがある。どんな場合に出て、

通常の?核反応に比べると放射線放出は格段に少ないようなのですが、しかしときどき出ることがある。どんな場合に出て、

どんな場合に出ないのか?などまだ全く解明されていないはずです。

それを解く鍵は生物学的元素転換にあると私は思っています。

生体内ではほぼクリーンな元素転換が起こっています。生物学的元素転換はCold Fusionとどこかでつながっているはず

です。

雑誌ニュートン(2013年2月号p.9)を見ていたら、「胃に腸の細胞」と題して、「生体内で、胃の細胞が腸の細胞にかわる

しくみが明らかになった。」という記事が掲載された。内容を引用する(・・・部分は略、赤字は私が付けた)。

『胃の細胞が腸の細胞へ変化する「腸上皮化生」という現象がある。この現象は、がんの発症と関連があることが知られて

いる。ピロリ菌に慢性的に感染すると、遺伝子のはたらきを調節する「CDX1」というタンパク質が胃でつくられ、胃での腸上

皮化生がおこる。しかし、このタンパク質が胃の腸上皮化生を引きおこすしくみは不明だった。

・・・・胃の細胞でCDX1をつくらせた結果、消化管のさまざまな細胞に変化できる状態に一度もどり、その後、腸の細胞になる

ことがわかった。今回の発見により、生体内においても、細胞が分化前の状態にもどりうることが示唆された、と博士らは

のべている。』

この記事は、千島学説を知っている私にとっては驚きの内容ではなかった。赤字のことは、故・千島喜久男博士がとうの

昔に発見していたからである。

数年前、当サイトで盛んに千島学説を紹介していたころ、「現代医学はどんどんと千島学説に近づいている」と書いた。

赤血球を介することで、あらゆる細胞は他の細胞に変化(分化)していく。千島喜久男博士はそれを半世紀以上前に

完全に証明していた。その事実は、森下敬一博士らの大活躍も手伝って当時大きな話題になった。しかし、医学界は

千島学説を黙殺したのであった。このような事情を知っているので、上のような記事を見ると、なにをいまさら!と思って

しまうのである。

では、医者の酒向先生が著書『隠された造血の秘密』(酒向猛著、Eco・クリエイティブ)で次の言葉を述べた。

************************

結局、最新の研究による結論は千島の学説に回帰することになる。

すべての幹細胞の研究は、結局は、

千島というお釈迦様の手の平の中を飛び回っていただけであった、

ということになりそうである

すべての幹細胞の研究は、結局は、

千島というお釈迦様の手の平の中を飛び回っていただけであった、

ということになりそうである

************************

まったく同感である。

医学の最新研究は、千島の学説の正しさを追認しているばかり。にもかかわらず、現代の医学界では、”千島”というの

言葉が出てこない、まるで自分たちが新たに発見したかのように喧伝していく。誠にふしぎな現象?が生じている・・

千島学説は8大原理からなり、細胞の分化・逆分化のみならず、血液の腸造血など、現代医学が見落としている重大な

事実を主張する(血液は骨髄ではなく、本当は腸でつくられている)。

酒向先生の本は、血液の腸造血周辺の事情も詳しく解説した名著である。一読をお勧めしたい。

がん治療をはじめ、医学界の混迷を見ていると、千島学説を基礎におかない限り、医学の本当の進歩はありえないと思う。

まさに、甦れ!千島学説 と叫びたいのだ。

ダンさんがヴィソツキー博士の論文を訳されたので紹介します。

驚くべき実験である。MCTという微生物生体系によって放射能が大幅に減衰している!

この実験を簡単に言うと、放射性セシウム137(Cs137)をMCTという微生物生体系の力を借りてその放射能を減らそうと

する実験である。

対照実験も混ぜて、金属元素など添加元素を色々に変え実験を行い、Cs放射能の減衰を比較検討している。

手っ取り早くは、p.6とp.7の図.8、図9を見ていただきたい。

図8では8個のフラスコが模式的に示され、それぞれ異なる条件で実験がなされたことが示されている。図8の一番右の

フラスコにはMCT微生物群は入れられず、残りの7個のフラスコにMCTが加えられている。さらに、その7個の中で一番右

のものには金属元素は加えられず、残りの6個に様々な金属元素(化合物)が添加されている。

これらフラスコにおけるCsの放射能の減衰の模様が図9のグラフに示されている。CaCO3が加えられたフラスコで最も大きな

減衰を示している。

「実効半減期が310日という最も急速な壊変率の増加(35倍の増加率と寿命の短縮をもたらした)は、Ca塩の存在下に

おいて観測された!」とある。

30年とも言われるCsの放射能半減期がなんと310日に短縮されている!

一方で、K (カリウム)が添加されたフラスコでは、

「培養基における過剰な(余剰の)量のカリウムの存在下では、セシウムの転換はきわめて微弱になり、半減期は10年

「培養基における過剰な(余剰の)量のカリウムの存在下では、セシウムの転換はきわめて微弱になり、半減期は10年

だった。」とのこと。

カルシウム塩の存在が大きく効いていることがわかる。つまりは、”MCT微生物系 + カルシウム塩”が、Cs放射能減衰に

大きな効果を発揮したと言えるだろう。

まさに、恐るべし微生物の効果!と言える。

この実験は、フクシマの放射能除去に応用できるのではないだろうか。ヴィソツキー博士の実験が基礎研究にとどまらず

広く利用されることを願いたい。

下記「静岡空港と常温核融合を応援するブログ」で、材料科学の学術団体MRSの雑誌に常温核融合が掲載されたと、その

直接は次のpdfをクリックしてください。

平木大阪大学名誉教授の執筆です。この論文を読むと、Cold Fusionがフクシマの放射能問題の解決の切り札となる可能性

を探っています。

ケルブランと関連づけて考察しているのはさすが!といえます。岩村、小島、荒田、水野の各先生の名も見えます。

前向きにとらえていて面白い記事です。Cold Fusionも少しずつ認知されてきているようです。

ケルブランと関連づけて考察しているのはさすが!といえます。岩村、小島、荒田、水野の各先生の名も見えます。

前向きにとらえていて面白い記事です。Cold Fusionも少しずつ認知されてきているようです。

今回はDuncan氏の根城であるミズーリ大学(米国)で行われた。

参加者は160名。米国122名、イタリア6 名、日本6 名、フランス4 名、・・と、やはり米国からの参加者が最も多い形となって

いる。今回の特徴としてベンチャー企業の参加が多かった点が指摘されている。引用する。

************

今回の会議の印象が、これまでの会議と最も異なる点を挙げるとすれば、参加者の上記分類からも推測されるように、起業

家精神に充ち溢れた欧米系の人たちで活気が漲っていたということであろう。とりわけ注目されたのは、ベンチャー系の人

たちが若くて新顔が多く、何かやってくれそうな気配が感じられたことである。

************

これに関しては、北村先生の指摘の通り、Rossi氏の影響が大きいことは間違いないであろう。

ミズーリ大学では、常温核融合の研究拠点SKINRをつくり積極的にCold Fusion研究を展開しているようである。また新規

参入者に対するサポートも行っていくようである。

報告の最後に、

********

そんな状況でも、夢を描いて事業化に挑戦しようとする元気者たちが、米欧には大勢いることが分かった。日本には少ないが、

文化の違いか。新顔の若者になぜやるのと聞くと、“just for fun”と言って笑っている。余裕ですね。

文化の違いか。新顔の若者になぜやるのと聞くと、“just for fun”と言って笑っている。余裕ですね。

*******

とある。

魅力的だが原理が全く不明なままのこの巨大分野に踏み込もうする若者が欧米には大勢いるようである。ベンチャーから

の参加も今後ますます増えてくるに違いない。

日本からも元気な若者がどんどん出てきてほしいものである。切にそうあってほしい。

just for fun なんですな。

JCF14(CF研究会第14回年会)の案内が、JCFから来たのでお知らせします。下記のJCFサイトで連絡がされています。

だいぶ前に連絡あったのに遅くなりました。。

次をクリックすれば詳細案内に直接飛びます。

今回は東工大の主催であり、沼田先生が世話役をされるようです。思えば、私がはじめてJCFに参加したのが2005年に

東工大で開催されたJCF6でした。→<JCF6に参加>

あれから、もう8年もたったのですね!月日のたつのは早いものです。上を読むと、当時はまだ電気分解が主流だったよう

で軽水の実験などが話題を集めていたことがわかります。

その電気分解の実験がいまでは姿を消してしまったことは、本当に驚きとしかいいようがありません。

現在は荒田先生やRossi氏の活躍から固体系実験ばかりになってしまいました。一抹の寂しさを覚えます。

電気分解実験もまたまだ解明すべき点は多く残っているはずです、いや、じつはまったく何も解明されないまま次へと進ん

でしまったような気がします。

8年前に比べ今ではCold Fusionは世界中で注目を集めるまでに成長したと言え、そのことは大変喜ばしいことです。

しかし、元素転換という魔術?に最も関係があるのは電気分解であり、そのことをもっともっと考えてほしいと願わざる

をえません。

固体のCold Fusionは過剰”熱”が中心であり、どうも、私としては面白くないのである・・

今回は東工大で開催されます。

平成25年12月7日(土)~12月8日(日)

東京工業大学 南8号館-501室(5階) 大輪講室

詳しくは、一つ上を見てください。

東京工業大学 南8号館-501室(5階) 大輪講室

詳しくは、一つ上を見てください。

小島、高橋、山田、土屋など多くの先生方に加え、今回は、三菱重工の岩村博士と水野先生が出られるようです!

三菱重工のアブストラクトを読むと、これまでCs(セシウム)のPr(プラセオジム)やBa(バリウム)などへの元素転換が

確認されている、とあります。また、トヨタの実験にも触れられています。

私は参加できませんが、今回もさまざまな発表がなされることでしょう。N.D.Cook氏(関西大)も変わらずがんばって

おられます。

ぜひ一度、このサイトを見られている皆様も参加してみてください。受付で5千円払えば誰でも参加できます。

久々に更新しました。長く更新できておらず、申し訳ありませんでした。

常温核融合の情報を発信しているサイト「素人が知りたい常温核融合」によってはじめて知ったのですが、

なんと、内閣府の進める革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のテーマの一つに、常温核融合が選ばれたことが

わかりました。上記サイトでは2015/4/5に最初に伝えられたようです。

その後、何度か伝えられています。これは大変なニュースです。

これは国がその重要性を認めたようなもので、本当にImPact、インパクト!があるニュースと言えます。

日本経済新聞電子版でも2015/6/15に、『[核変換] 核のごみを無害化 「常温核融合」の遺産を利用』として次の

記事を載せています。

当サイトでも見てきたように日経新聞は過去何度も、常温核融合の記事を載せてきています。日経はCold Fusionに

熱い視線をおくるマスコミと言えますが、これからも発信し続けてほしいものです。

サイトの更新をしなかった2年の間に、常温核融合を取り巻く空気は一変してしまいました。いまや科学の最先端の現象

ととらえられているように感じます。このサイトで紹介をはじめた2004年当時とはまるで変わってしまった・・

荒田博士の公開実験の成功や、またRossi氏のE-Catなどのフィーバー的な話題が跳躍のきっかけになったと思いますが、

その他 高橋、水野、北村、岩村、小島、山田、大森など日本人研究者の果たした役割が大きかったと思います。

12年前 (2004当時)とは、まるで世界が変わってしまった。

常温核融合装置を開発するベンチャーが世界中でどんどんと立ち上がっています。もうこの勢いは止まらない・・

「静岡空港と常温核融合を応援するBLOG」というブログを見ていたら、COP21関連で常温核融合が紹介されている

ことがわかりました。-->http://blogs.yahoo.co.jp/iberlekeu1/14030597.html

「常温核融合」が有望5大技術のひとつとして評価されています。

COP21の資料として紹介されたのか、Irish Times誌がCOP21に関連づけて紹介しているのか、まだはっきりしない面も

ありますが、海外ではCold Fusionが浸透してきていることは間違いないでしょう。

私は数年前から、がんの原因はこれではないか・・?とひそかに思っていることがあります。

仮説にすぎませんが思い切って紹介しましょう。

それは、がんは生体内で起こる元素転換が主原因となって生じるのでは?----A

というものです。

がんの原因に関しては様々な人がいろいろと提唱しています。しかし、がんによる死亡がいまだに増加の一途をたどって

いる現状をみると根本原因がまだつかめていないのではないでしょうか?

さて、なぜ上記Aのようなことがいえるのかを説明していきます。

がんは放射線を浴びると発生することがよく知られています(その確率が高くなるということ)。

生物は放射線を浴びるとがんになる。 ----①

といえます。

当サイトでは、生体内元素転換(生物学的元素転換)を紹介してきました。生物の体内では元素転換が起こっているという

ケルヴラン他の研究者による成果です。例えば、Si-->Ca の元素転換が体内で起こっていることは確実です。

また常温核融合でも元素転換(核変換)が起こっていることはこれまで紹介してきたとおりです。

大森博士、水野博士らは水の電気分解で元素転換が起こることを多くの元素でつきとめました。また東北大学の岩村博士

(元三菱重工)らの元素転換はつとに有名で各方面から熱い視線をあびています。

生体内で元素転換が起こっている。常温核融合でも同様に起こる。よって、

生体内元素転換と常温核融合の間に関係がある ----②

と考えられます。

一般に常温核融合は放射線が出ないクリーンな核反応としてとらえられています。

たしかにほとんどの状況において放射線は出ないようです。しかし、たまにX線等の放射線が出ることがあるのです。水野

先生の「核変換」(水野忠彦著、工学社)を読んでもそれはわかりますし、他の研究者によっても出る場合があることが報告され

ています(「固体内核反応研究No.1」(工学社、高橋、沼田、山田、岩村、大森、水野、秋本著))。

常温核融合でも放射線が出ることがある ----③

①、②、③を見ていると、

生体内での元素転換で放射線が出たときに、それが引き金となってがんが生じる

というプロセスが自然に見えてきます。

がん発生の原因は意外にシンプルなのかもしれません。

どんなときに放射線が出るのかはわかりませんが、生体にかかるストレス等の要因により「放射線を出さない」正常な機構

が崩れそのとき放射線が出てしまうのではないか。そして、そこには天才ネサンが発見したソマッドが関係しているような気

がしてなりません。

健康なときは放射線の出ないクリーンな生体内元素転換が行われている。しかし不健康なとき、元素転換の不調がおこり

放射線発生を抑制できない状態になって「放射線の発生-->周囲の細胞のがん化」となるのだと思います。食品添加物とか

いろいろと間接的な要因はあるんでしょうが、最後の引き金は放射線発生であろうと思います。もしこういうことが起こってい

るなら、人間を含む生物の体は”原子炉である”と言えることになります。

がん研究は、生体内元素転換と関連づけて行うことが大事なのではないでしょうか。そんなことを考えています。

2015年12月に京大で行われたJCF(Japan CF-research Society)の年会のプログラムとアブストラクトがJCFサイト

の最新情報のページに公開されています。直接には次をクリックしてください。

JCFは日本における唯一つの常温核融合の研究会(学会)です。浅学氏のこのwebを見ると、今回のJCFは企業からの

参加者も多かったようで、活気があったようです。また氏も述べていますが、今回最も注目すべきは京都大学の田辺博士が

参加され発表されたことです。

これまで日本での常温核融合研究は北大、岩手大、東北大、東工大、阪大、神戸大が中心でした。

(まあその他にも、首都大学東京、日大、鹿児島大、静岡大、関西大などあることはありますが・・。)

しかし、ここに来て京大がぽんと入ってきた感じです。

常温核融合がついに京大にも飛び火したということでしょうか?

常温核融合という名称よりも、最近では”凝集系核融合”とか”凝集系核科学”(Condensed Matter Nuclear Fusion)などと呼ばれ

ていますが、田辺博士も凝集系・・で発表されたようです。まだ若く新進気鋭の学者のようで、これからが楽しみです。

あと、ちょっと気づいたのですが、田辺博士は平成27年度のTEETの研究助成にも選ばれています。

TEET(熱・電気エネルギー技術財団)はトヨタ系の財団で昔から常温核融合の研究支援をおこなっています。毎年2人ほど

常温核融合の研究者が選ばれています。このような陰からの支援もいろいろとなされていることを知っておいてください。

さすがトヨタ!ですよね。

注意:今回、京大でJCFが開催されたのは田辺先生とは無関係のはずで、京大教授の山口栄一先生が会場責任者を務められたからと

思います。山口先生は1990年代のCold Fusion研究のスーパースターの一人であることは当サイトの読者ならご存知のはずです。

(2/5 改定)

常温核融合のベンチャー企業クリーンプラネットのサイトのニュースを見ていると、なんと次のアナウンスが出ていました。

2015年10月

経産省(NEDO)に、弊社と東北大学の共同研究部門の案件を採択して頂きました。[リンク]

経産省(NEDO)に、弊社と東北大学の共同研究部門の案件を採択して頂きました。[リンク]

そして、このリンクをたどると、NEDOの『平成27年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」に係る実施体制の決定に

ついて』のページが出てきます。

その中の別紙1 採択テーマ一覧を開くと、「画期的なエネルギー貯蔵技術の研究開発」の一テーマに、次のものが掲載

されているのです!

金属水素間新規熱反応の現象解析と制御技術

株式会社テクノバ 日産自動車株式会社 国立大学法人九州大学

株式会社テクノバ 日産自動車株式会社 国立大学法人九州大学

国立大学法人東北大学 電子光理学研究センター

これは常温核融合という名前こそないものの、まさしく常温核融合に他なりません。

「素人が知りたい常温核融合」でもこのニュースをすでに色々と発信していることがわかりました。

これは本当にすごいことです。ついに国がCold Fusionを推進しはじめたということですから!

詳しくは上記サイトを見てください。

クリーンプラネットは日本で初めての常温核融合ベンチャーであり、私も注目していました。社長の吉野氏が若いので、

今後が期待されます。

クリーンプラネットは、東北大学の笠木博士、岩村博士らの元素転換研究に共同研究の形で参画しています。よって

同社は、上記国立大学法人東北大学 電子光理学研究センターの中に含まれていると考えられます。またニュースから

もわかる通り、クリーンプラネット社は常温核融合の立役者の一人水野忠彦博士の研究を支援しているので、したがって

水野先生ともつながっています。

さらに上記NEDOではテクノバの名も見えています。テクノバは常温核融合他を推進しているトヨタ系のシンクタンクで、

そこにはCold Fusion研究の権威である高橋亮人先生(大阪大学名誉教授)がおられます。テクノバは常温核融合フィーバー

が巻き起こった1990年代からその研究を支援してきたことで有名です。

さらに「素人が・・」でも述べていますが、なんと日産自動車の名前もあります。日産もついに常温核融合に手を伸ばし

はじめたということでしょうか。

自動車会社は熱エネルギーだけを狙っているのでない!と私は思います。常温核融合では、やはり元素転換(核変換)が

魅力です。さまざまな希少元素(レアメタル)を元素転換で作り出すことができれば、そのメリットは計り知れません。

自動車には希少元素が使われています。-->< Nさんからのメール&レアメタル生成? >

当サイトでこれまで行ってきたように、ここで過去に行われた常温核融合の国際会議ICCFの開催国をまとめておきたい。

こうすると、Cold Fusionにおける情勢の流れというものが大きな視点で把握できて便利である。

1990 ICCF1 アメリカ/ソルト・レーク・シティ

1991 ICCF2 イタリア/コモ湖

1992 ICCF3 日本/名古屋

1993 ICCF4 アメリカ/ハワイ

1995 ICCF5 モナコ/モンテカルロ

1996 ICCF6 日本/北海道・洞爺湖(とうやこ)

1998 ICCF7 カナダ/バンクーバー

2000 ICCF8 イタリア/レリチ

2002 ICCF9 中国/北京

2003 ICCF10 アメリカ/マサチューセッツ州ケンブリッジ

2004 ICCF11 フランス/マルセイユ

2005 ICCF12 日本/横浜

2007 ICCF13 ロシア/ソチ(黒海沿岸)

2008 ICCF14 アメリカ・ワシントンD.C.

2009 ICCF15 イタリア、ローマ

2011 ICCF16 インド、チェンナイ

2012 ICCF17 韓国

2013 ICCF18 アメリカ/ミズーリ大学

2014 ICCF19 イタリア パドヴァ

こうしてみると常温核融合研究はアメリカ、イタリア、日本が中心となって進められてきたことがとよくわかる。アメリカで

5回、イタリアで4回、日本で3回も開催されてきた。そして近年それらの国の間にインドや韓国などが割って入ってきた形と

なっている。

気になる次回ICCF20の開催国だが、2016年10月に日本の仙台で開催されることが決まった!

うれしいニュースである。常温核融合が世界的に注目され出した状況での開催となるため、この会議は大きな話題となる

のではなかろうか。

ICCF19の内容に関しては北村&高橋両先生のICCF19レポートを読んでいただきたいが、なんと大聖堂のような所で

会議が行われている! レポートから私が気になったものだけ箇条書きで拾いたい。

●ロシアからの発表が多い。ドイツからも発表もあり。

●東北大学・笠木教授、岩村教授らと(株)クリーンプラネット(吉野代表)が凝縮系核反応共同研究部門を設立したことが

注目を集める。

●フランスに常温核融合の学会FSCMNS が設立された。

●A. Rossi氏のE-Catが注目を集める。A.G. Parkhomov らの検証により過剰熱を確認。

●水の電気分解の過剰熱と試料表面性状の関連を報告。V. Violante の研究、及び米国NRL やSKINR との共同研究。

その他の水の電解実験も多数報告される。

●水の電解実験の変形版といえる”水のプラズマ電解”の実験も多く報告される。過剰熱観測。

●ロシアのV. Vysotskii (ヴィソツキー)博士らは、微生物培養液を用いたCs-->Baへの元素転換を報告。

●膨大な凝集系核科学の過去の実験結果を元に機械学習で最適な条件をさぐる試みもはじまった模様。

ざっとこんな所が気になった。

最近は固体系の反応つまり過剰熱に関心が移った感があったが、レポートから、水の電気分解の実験もまだまだ多く行われ

ていることがわかった。非常にうれしいことである。水のプラズマ電解は北大の大森唯義博士らが開発された手法でここでも

多くの元素転換が確認されている。水の電解実験も未解明のことがまだまだ多いように思う。なおICCF10からICCF19までの

レポートはJCFサイトにあるので参考にしていただきたい。

最後に次回ICCF20であるが(ICCF19レポートでも少し言及されているが)、浅学氏の「素人が知りたい常温核融合」では

次のように開催国の先陣争いがあったことが報告されている。

***************************

その中でも一番気になったのは最後の文章でした。McKubre博士によると、ICCF-19のハイライトの一つはICCF-20だった

と。ICCFは米国・欧州・アジア(オセアニア)の3極で持ち回り開催されており、次回はアジア(オセアニア)の順番でした。

ここに、何と、中国、日本、インド、ロシアの4カ国が立候補したと。ICCFの委員会は嬉しい悲鳴を上げたようで、政治的な

判断も入って、主開催を日本の東北大学とし、サテライト開催を中国の厦門大学(Xiamen University)とする事になったそう

です。こんな事で苦労するなんて、ICCFの歴史始まって以来のことではないかと思います。

常温核融合を巡る潮目は完全に変わったと見て良いでしょう。

常温核融合を巡る潮目は完全に変わったと見て良いでしょう。

***************************

注目を集める常温核融合であるから、さもありなんと思うが、とにかく日本になってよかった。ほっ。

A. Rossi氏のE-Catの状況やその周辺の動きが気になります。断片的な情報は様々なサイトに出ていても、E-Catの機構

や全体的な状況がわかる資料がないので困っていたら、浜松ホトニクス顧問の田中栄一氏の論文が目に留まりました。

雑誌Isotope Newsに掲載された「低エネルギー核反応による新しい核エネルギーへの期待」という次の論文です。

常温核融合の歴史からE-Catまでよくまとまっているのでぜひご覧ください。(2013年と少し古いがE-Catの状況は、いまと

それほど変わっていないと思えるので現在でも十分に通用します。)

A. Rossi氏のE-Catについてわかりやすく解説されています。

これを読めば、E-Catとはどんなものか?どのような構造で過剰熱を出しているのか?がわかってしまいます。

論文からE-Catは基本的に

Ni + H -->Cu + 過剰熱

という反応に基づいているとわかります。すなわち、水素を吸蔵したニッケルが銅に元素転換する際に生ずる過剰熱を取り

出す装置といえます。(細かくは触媒とかありますが)

Ni とH というごくありふれた元素を使っている点がE-Catの利点といえるでしょう。それらは値段も安いと考えられ、よって

E-Catの値段も安く抑えられているのだと思われます。常温核融合で定番のパラジウムや重水素はそういった点で少し難が

あるのかもしれません。

Cold Fusionフィーバーが起こった1990年当時は重水素を使わないと常温核融合はおきないかのように考えられていまし

たが、実験が多く蓄積されてくると普通の水素(軽水素)でも常温核融合が起きることが段々と認識されていきました。

軽水系では、北海道大学の大森唯義博士の電解実験が非常に有名ですが、軽水で常温核融合を確認している研究者は

他にも多くいるのです。

小島英夫博士(静岡大学名誉教授)の名著『「常温核融合」を科学する』(小島英夫著、工学社)を見ると、常温核融合は

重水系でも軽水系でも起こると書かれています。どうやら重水素というのは常温核融合を引き起こす決定的なファクターでは

ないようです。この本には面白いことが書かれています。少し引用します。

p.58から引用。(色は杉岡がつけました)

***************************

それを一歩進めて、固体中なら重水素でなくても何か特別な現象が起きるのではないか、と考えた化学者が現れました。

・・(略)・・ 結果は、軽水素を使った実験系(軽水素系)でも常温核融合が起こることが実証されました。

しかし、二つの系には、いくつかの特徴があります。

重水を使って常温核融合現象が生ずる系は、主に「Pd」と「Ti」を母体金属とした場合です。不思議なことに、「Pd/D2O」系

では、電解質としてリチウム「Li」を含んだ化合物(LiODなど)が有効です。

軽水を使って常温核融合現象が生ずる系は、主に「Ni」を母体金属とした場合です。この場合には、電解質にはカリウム

「K」やナトリウム「Na」が適しています。

どのような理由でこの組み合わせが常温核融合現象の発生に適しているかは、未解決の問題です。・・・

***************************

このように重水系の場合と軽水系の場合で大きく分類できるというのです!

「どのような理由でこの組み合わせが常温核融合現象の発生に適しているかは、未解決の問題です。」と小島先生は述べ

ておられます。しかし上記情報は研究のよいヒントになるでしょうし、また今後常温核融合を実現したいと考える企業や研究

者にとっても有益な情報となると思われます。

だから・・だからなんですかね、E-Catで軽水素が使われているのは・・。なるほど。

ネットを検索していて面白いニュースを見つけました。昨年3月に出ていたものですが、興味深い内容を含んでいます。

下記URLサイトから引用します。

引用(色は杉岡がつけました)

***************************

http://www.afpbb.com/articles/-/3043390

【3月24日 AFP】

人間の排せつ物には金などの希少な金属が含まれており、金額に換算すると数億ドル(数百億円)の価値に相当する可能

http://www.afpbb.com/articles/-/3043390

【3月24日 AFP】

人間の排せつ物には金などの希少な金属が含まれており、金額に換算すると数億ドル(数百億円)の価値に相当する可能

性があるという研究成果が、米コロラド(Colorado)州デンバー(Denver)で開かれている第249回米国化学会(American

Chemical Society、ACS)大会で発表された。

米地質調査所(US Geological Survey、USGS)のキャスリーン・スミス(Kathleen Smith)氏が属する研究チームは、処理

Chemical Society、ACS)大会で発表された。

米地質調査所(US Geological Survey、USGS)のキャスリーン・スミス(Kathleen Smith)氏が属する研究チームは、処理

済みの排せつ物の中からプラチナや銀、金などの金属を発見した。金の含有量は、採掘の採算が合う最低限の鉱床と同じ

くらいの水準だったという。

同じ分野の別の専門家グループが行った最近の研究では、米国人100万人の排せつ物には、1300万ドル(約15億円)に

同じ分野の別の専門家グループが行った最近の研究では、米国人100万人の排せつ物には、1300万ドル(約15億円)に

相当する金属が含まれている可能性があることが発見されている。

これらの金属の抽出方法が発見されれば、採鉱の必要性や環境への金属の放出を減らすことも期待できるという。

これらの金属の抽出方法が発見されれば、採鉱の必要性や環境への金属の放出を減らすことも期待できるという。

***************************

なんと、人間の排せつ物から、プラチナや銀、金などの金属が見つかったというのです!

これは生体内元素転換を間接的に証明していると考えられます。生体内元素転換は、ケルヴランが有名ですがそれ以外に

も多くの研究者によって200年以上にもわたって研究されてきました。(生体内元素転換は、生物学的元素転換とも呼ばれ

ます) それら夥しい数の実験から生物の体内で元素転換が行われていることは確実です。

例えばNa + O=K や Si + C = Ca など

上記ニュースの実験の詳細はわかりにくいですが、そこそこの量(Pt, Ag, Au)が見出されたことは明らかです。そしてこの

事実は腸内で元素転換が盛んに行われていることを示唆しているのかもしれません。腸内には何兆もの微生物が存在する

と言われますが、それらが元素転換を担っている可能性は高いと思います。事実、常温核融合で有名なヴィソツキー博士は

微生物培養液を用いて元素転換(Cs-->Baなど)を実証しています。また天才ネサンが発見した超微小生命体ソマチッドが

元素転換を行っている可能性もあると思います。

『「常温核融合」を科学する』(小島英夫著、工学社)や「固体内核反応研究No.1」(工学社、高橋,沼田,山田,岩村,大森,水野,秋本著))

を見ると、常温核融合の元素転換において銀(Ag)や白金(Pt)はよく出現する元素であるとわかります。パラジウム電極上で

金(Au)が出たケースも報告されています(大森唯義博士、後者本p.162)。

ここで<がんの原因?>で述べたがん(癌)についてすこし触れます。

がんが腸や胃で多く生じ現代人を悩ませ続けていることは周知の事実です。この事実は、腸や胃で元素転換がとくに盛んに

おこなわれている証拠となっているのではないのか?と思うのです。しかしがんは胃や腸だけでなく、肝臓、膵臓、皮膚、肺、

乳房、食道、血液などあらゆる場所で生じます。それらを総合的に見ると「元素転換は腸や胃で最も盛んに行われているが、

乳房、食道、血液などあらゆる場所で生じます。それらを総合的に見ると「元素転換は腸や胃で最も盛んに行われているが、

それのみならず人体のあらゆる場所で行われている」という考えが自然に導かれてきます。ただしこれは<がんの原因?>

で述べた「元素転換に伴う放射線発生」の仮説が正しければの話ですが、いかがでしょうか。

ました。そのページは私自身気に入っているページであり、いま一度参考にしていただけるとありがたいです。

常温核融合はいまや科学のトップテーマに躍り出た感があり、ほっといても話題に上っていくと思います。したがって

常温核融合に関してはあまり心配していません。

一方で生体内元素転換は(千島学説もそうですが)、まだまだきびしい状況です。こちらはいまだに異端の学説として地下

に押し込められたままでありとても息苦しい状態です(まあ注目している人は多いんですが)。そんな状況から、一日も早く

解き放たれることを祈りたいと思います。

<ICCF開催国>で紹介した”水のプラズマ電解”は、水中での火の玉現象とでも呼ぶべきもので1997年に北海道大学

の大森唯義博士により発見されました。

通常の水の電気分解でも元素転換現象が見られますが、このプラズマ電解においても多くの元素転換現象が見出されて

います。このプラズマ電解発見当時の様子が、「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」(水野忠彦著、工学社)に掲載され

ているので紹介します。

水野先生が大森先生から発見の報告を受け、そして二人がそれを見ることに。そこには驚きの現象が待ちうけていました。

同書から引用します。

「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」(水野忠彦著、工学社)p.188~191から引用。(色は杉岡が付けました)

******************************************************

7月1日、昼ごろのことであった。日ごろ静かな大森にしては珍しく興奮して、顔色を変えて水野の部屋に飛び込んできた。

「水野君、大変だ。水の中で火がついている」と大森

「え、なに?」

「電気分解していたら、電極が火の玉のように光り出した」大森が大きな声で話す。

「え、どういうこと?」

「ともかく一緒に見に来てくれ」

「分かった。すぐ行こう」

二人で急いで、大森の実験室に向かった。

大森の講座では彼の研究を支持してくれていた延輿三知夫が退官し、大森よりずっと若い教授が北大外から着任していた。

この人事によって、大森は常温核融合研究を自分の講座で出来なくなっていた。そこで水野が協力し、一部の部屋を大森の

ための実験室として確保していた。今までの大森の実験室とは違って、窓のない10m2ほどの倉庫のような狭い部屋だ。

大森は1日のうち数時間は、ここで実験を続けていた。もちろん、自分自身の触媒での仕事を行ってのことだ。大森の新任

教授の仕事も、いや顔をせずに黙々と引き受けていたのだ。

大森の実験室に行くと、冷蔵庫を横にしたような恒温室が置いてあり、その中に200CCほどの体積のコーラビンのような

ガラスセルが置いてある。すでに反応は終わっていて、中には緑色の溶液が半分ほど入っていた。これは電極のタングステン

が変化し、溶液に溶けたものだということが見当ついた。

「もう一度反応を起こしてみよう」

大森が溶液を交換し、新しいタングステンの電極をセットした。電極は厚さが0.3mmのタングステンの板を1cm角の正方形に

切り、それにタングステンのリード線をつけたものだ。陽極には細い0.3mm程度の白金線を、網のように編んだものを使って

いた。これは今までに使っていたものと同じだった。また、溶液には炭酸ナトリウムが使われていた。

なぜ大森がこのような実験を思い立ったのか。

後からの大森の話だと、今までの常温核融合実験は電流密度があまり大きくない。温度も低すぎる。これをまったく変えて

みたらどうなるだろうか、ということだ。すると、思いもかけない結果になったのだ。

なぜタングステンなのか。大森が金を電極に電解したところ、核変換されて金より重い元素が見出された。そこで、金より

少し軽い元素を電解すれば金が出来るのでは、という野望もあったのだ。

「セットが終わった。これから電流をあげていく」といいながら、大森は定電流電解をスタートさせた。電流が1アンペアを超え

たころから、電圧が120Vを中心として変動幅が大きくなっていった。このとき、溶液の温度は85℃に達していた。同時に、電極

たころから、電圧が120Vを中心として変動幅が大きくなっていった。このとき、溶液の温度は85℃に達していた。同時に、電極

からは勢いよく水素と水蒸気の泡が吹き出し、ゴウゴウと異様な音が出はじめていた。

さらにわずかに電流を増やし1.2アンペアにしたときのことだ。突然、電極が火がついたように輝きだしたのだ。その様子は、

まるで小さな太陽のようであった。

電圧は90Vから140Vの間で大きく上下していた。”シューシュー”という音が連続的に出ていた。

大森と水野は半分驚きと恐怖、半分ワクワクするような気分を同時に感じていた。

すぐに用意していたカメラでその様子を撮った。電流、電圧、温度などのデータもチェックした。さらに、持って行ったエックス線

検出器も動作させた。しかし、エックス線は出ていなかった。

溶液は勢いよく沸騰し、水素と水蒸気がどんどんと吹き出し、少なくなっていった。はじめは透明であったものが、緑色に

変わっていく。

水野「すごいな、これがフライシュマンの見た常温核融合だったのだろうか」

大森「いや、少し違うかもしれない」

水野「彼らはこんな光を見たとは言っていない。ただ急に沸騰が始まり溶液が無くなって電極が溶けていたと言っていた」

「彼らのビデオを見たけれど、これとは違っていた。電極から大量の泡が出ていてどんどん溶液が無くなっていた」

大森「あれだけ大量の泡を出すには相当電流を流さねばならないだろう。すると電圧をかけなければならない」

水野「電圧を上げていけばプラズマみたいな光がでるんじゃないか」

「それにしても大変な発見だ」

「これでいっぺんに常温核融合の状況が変わるかもしれないね」

「それじゃ、この緑色のものを調べてみよう」

後日、私はEDXでこの沈殿物を調べたが、やはり多くの元素が入っていることを見出している。このプラズマ電解は後の

重水中でのプラズマ電解による中性子放出や、過剰水素、過剰熱の発見につながっていく重要な研究だったのだ。これも

やはり大森の深い経験と考察力によるものであった。

******************************************************

なんと興奮に満ちた描写でしょう。

実験のエキスパートである水野先生にとってもこの実験は少し怖かった様子が伝わってきます。

「その様子は、まるで小さな太陽のようであった。」とは詩的な表現であり、なんともいいものです。

この実験は青字のように元素転換や過剰熱への発見につながっていく重要な出発点となったのでした。

それにしても赤字の所は面白い野望ですねえ!

プラズマ電解はすごい発見です。大森先生は、これよりも前にほとんど世界ではじめて常温核融合実験で元素転換を確認さ

れており、それは世紀の大発見と言えるものでした。

そのときの様子はこちらで紹介しました。--><NatureのACS報告、大森博士と元素転換>

元素転換とともにプラズマ電解までも発見された。常温核融合における二つものメインテーマを発見されたのです。

大森唯義博士こそ、Cold Fusionのスーパースターと言えます。

常温核融合では、過剰熱と元素転換(核変換)が大きな二つのテーマとして研究されている。

過剰熱に関しては再現させるのが難しく、常温核融合フィーバーが起こった1990年代当時はいつ出るか全くわからない

現象として知られていた(現在は改善はされていると思うが、それでも完全な再現性を実現させるのは困難と思われる)。

水野忠彦博士は常温核融合研究をはじめてまもなくの1991年に重水素の電気分解実験において巨大な発熱を経験され

ている。

そのときの様子が「核変換」(水野忠彦著、工学社)や「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」(水野忠彦著、工学社)に記さ

れている。非常に貴重な記録といえるので紹介しておきたい。

「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」p.107~113から引用。(色は杉岡が付けました)

******************************************************

水野の閉鎖セルから異常発熱 1991年3月

1991年3月24 日のことである。この日はちょうどこの実験をはじめてから二年がたっていた。

実験の条件を前と変えて、電流密度を4 倍上げることにし、0.2A/cm^2としたのである。

この時も単に反応を加速することが念頭にあった。

電流密度が6A、入力電圧が4 ボルトとなり、電力としては24ワットということになる。この時に使用していた電源は、かつて

重陽子加速器のイオン分離用の大電流が流せる40V、50A のものであり、安定性もきわめて優れた機種であった。

電解はあらかじめ、ヒーター電源でセル温度を75℃にしてから電解を始めた。

このときのセル常数は1℃/ワット程度であったので、電解開始と同時に温度は100℃まで上昇していった。

最初のうちは、なぜか触媒がうまく働かず、2 分間に1 回くらい、爆発を起こし、そのたびに急激に圧力が30気圧くらいまで

上昇した。この状態が3日続いた後、安定になり、徐々にパラジウム中に重水素が吸収されていき、圧力も7気圧前後に達し、

95%(D/Pd=0.95)まで重水素が吸収されたことを示していた。

12日後、すなわち4月6日頃から温度が緩やかに上昇し105℃から110℃に達し、相変わらず10℃位の変化をするように

なっていた。

このときすでに異常な発熱が生じていたが、この変化はごくわずかであったため、全く気づくことなく測定が続けられていた。

そうして4月22日の朝、電気分解を止めて後はパラジウム中に入っていた重水素の放出を待った。

普通、電気分解をストップするとすぐに重水素が放出され、系内の酸素と結びついて熱を出すが、大体10 時間でその反応

が終わることも分かっていた。

・・・・・(略)・・・・・

だが、セルの温度は重水素の放出が収まった後でも75℃には下がらずに90℃を示していた。このことに気がついたのは

4月25日の朝になって再び記録計を見たときである。

驚いたことに温度が100℃を示している。しかも、ゆっくりと上昇していっている。この時は朝の9 時すぎで、秋本も横で中性

子の検定をしていた。

「秋本さん、温度が上がっていっているよ。ちょっと変だ。設定より30℃も高い。目盛りがずれているのだろうか。中性子は

どう?」

「温度が上がっていっているって?ちょっと見せてみて。本当だ、確かに上がっている。」秋本が記録紙を見ながら言った。

「中性子をチックしてみよう。」秋本はマルチチャンネルアナライザーのメモリーを切り換えた。

「いや、特別大きな変化はないよ。相変わらず2.45MeV のピークは見えるけどね。格別増えてはいない。どれも同じにみえる。」

とスペクトルを見ながらいった。

「温度が上がっていっているって?ちょっと見せてみて。本当だ、確かに上がっている。」秋本が記録紙を見ながら言った。

「中性子をチックしてみよう。」秋本はマルチチャンネルアナライザーのメモリーを切り換えた。

「いや、特別大きな変化はないよ。相変わらず2.45MeV のピークは見えるけどね。格別増えてはいない。どれも同じにみえる。」

とスペクトルを見ながらいった。

私は本当に温度が高いのか気になって、手前にある、中性子減速プラスチックのブロックをいくつか取り除いた。

電源の電圧、電流ともに安定しており、電解前の20V、3.0A と一定で、これも1 ヶ月の間全く変わっていなかったのである。

もちろんこれは安定電源を使っているのであるから当たり前のことである。

ヒーターにはステンレスで被覆したシースヒーターと言うものを用いており、この抵抗値が 6.67 オームとなっているのである

から、1 ヶ月間60 ワットであったのである。すると、75度を示していなければならない。しかも電解を止めて3 日もたっている

のだから、重水素も大体出てしまっているはずである。ただ、このときに直接分かるデータは、温度と圧力、それとヒーターや

電解の電流、電圧である。パラジウム内の重水素濃度は計算しないと分からないが、大体の値は圧力、温度から見当がつく。

ちょっとセルの表面に手を伸ばしてみた。

「かなり熱い。70 度なんてものではない。明らかに100 度以上ある。手で触れるようなものではないよ。」と私。

「何が起こっているんだ。」秋本が叫ぶ。

「分からない。でも、重水素もほとんど出ていないし、再結合による熱じゃない。ヒーター電源も60 ワットのままだ。」と私

「もしかしたら、これが常温核融合というものじゃないか。」秋本が興奮気味につぶやく。

「まさか。電解も止めているのに。 3日もたっているんだ。こんな話は常温核融合でも聞いたことがない。いずれにせよヒーター

「かなり熱い。70 度なんてものではない。明らかに100 度以上ある。手で触れるようなものではないよ。」と私。

「何が起こっているんだ。」秋本が叫ぶ。

「分からない。でも、重水素もほとんど出ていないし、再結合による熱じゃない。ヒーター電源も60 ワットのままだ。」と私

「もしかしたら、これが常温核融合というものじゃないか。」秋本が興奮気味につぶやく。

「まさか。電解も止めているのに。 3日もたっているんだ。こんな話は常温核融合でも聞いたことがない。いずれにせよヒーター

も切った方が良さそうだ。このままほおっておけばどこまで温度が上がるかわからない。何かあったらこの研究も続けられなく

なってしまう。それに、この実験の初めに起きていた爆発も気になるし、あの時の圧力は優に100 気圧を超えていた。それも

何百回も起こっていた。事故でも起きたら大変だ。」と、うわずりながら、私は急に不安をおぼえた。

「いや、これは良い機会じゃないか。今まで二年以上も実験をやっていて、やっと熱らしい熱が出てきたんだ、このまましばら

く様子を見よう。」と秋本が冷静にいう。

「分かった。でも、もしここで何か起こるとマズいからセルは移そう。そこで温度を見てみよう。」と水野は何とか結論を出した。

「分かった。でも、もしここで何か起こるとマズいからセルは移そう。そこで温度を見てみよう。」と水野は何とか結論を出した。

そして一度自分の部屋に戻り、雑巾やタオルを持って来て、それでセルをグルグル巻きにした。金属部分に触れないように

気をつけて地下の実験室から3 階の自分の研究室まで運び、大きな厚い金属パネルの後ろに置いた。こうしておけば何か

起こってもパネルで囲まれているので危険はないはずだ。

設計耐圧は250気圧、フッ素樹脂は別としてステンレス部分は500℃以上になっても壊れないことになっている。もちろん

上部には安全弁が付いていて、100 気圧以上になれば自動的にガスが放出される。

ただし、急激な爆発が起こった場合には耐えられるかどうかは自信がなかった。長い年月、高温高圧下の水素吸収を研究し

ていたので、どのような容器設計が安全か、経験上から分かっているつもりではあったが、このような予想もつかない現象には、

今までの知識から対応できない恐ろしさを感じていたのが事実だ。

今までの知識から対応できない恐ろしさを感じていたのが事実だ。

このようにして容器を鉄の台の上に置いたのであるが、次の日になっても温度はいっこうに下がる様子はなかった。この日

は金曜日であり、連休が近かった。このままでは不安だったので、思い切って冷却することにした。大きな12リットルのポリエ

チレン製のバケツに水を半分、約8リットルくらい入れセルを漬けたのである。

この時の温度は、セル上部につけている熱電対の出力を見ると4.0mV になっており、温度に換算すると相変わらず100℃

のままであった。

つまり、ヒーターを切って電解を止めているのに熱出力としては120 ワットを維持しているのである。すると電解を止めた後の

総熱量は1.2×10^7ジュールという熱になる。

このようにして水の中にセルを漬けると温度は急に下がり、1 時間ほどで60℃までになっていった。そこで、この状態にして

おけば温度は下がっていくものと考え、そのままにしておいた。

次の日の朝、気になって研究室に来てバケツを見て驚いた。

八分目くらい入っていた水がほとんど蒸発して無くなっており、再び温度は80℃前後で変化しているのである。さすがに

こうなってくると異常を感じないわけにはいかなくなった。

8リットルもの水を全て蒸発させる熱量は約2×10^7ジュール、燃焼熱や相変態等では説明がつかない熱量である。大体

それらの熱は大きく見積もっても10^5ジュールのオーダーであるから、すでに二桁も多くなる。そこで、より大きな20リットルの

バケツに入れ、セルが完全に浸かるまで水を入れた。

そのようにして3日後の4月30日に再び来てみると、またもや水が完全に蒸発しており、セルの温度は50℃で変化している。

再度水を15 リットルほど入れ、そのままにして熱電対を記録計に接続し、5月の1、2 日とそれぞれ水を5リットルずつ足した。

そして、連休が終わった5月7日の朝には水は半分ほど残っており、温度も35℃にまで低下し、変動も無くなっていた。

このときは正確な熱データーを取ることは初めから考えていなかったので、どの程度の熱が出たのかは水の蒸発量など

から推論する以外ない。

水の蒸発熱はすべて合わせると4月30日以後には8.2×10^7ジュールとなる。これまでの総発熱量を合わせると、少なくとも

水の蒸発熱はすべて合わせると4月30日以後には8.2×10^7ジュールとなる。これまでの総発熱量を合わせると、少なくとも

1.14×10^8ジュールという、とてつもない量の発熱があったことになる。これを電解やヒーターに使ったエネルギー2.6×10^8

ジュールと比較すると40%となり、電解だけに使ったエネルギーはそれまでにほとんど全て熱として生じているので、この計算

は非常に低く見積もった値である。

このような異常な発熱を見たことで、私も自然界の奥深さを今さらながら思い知らされた。そして、自分の常識から逃れら

れないこともあきれてしまった。

弱いながらも中性子を自分で確認し、また数が合わないまでもトリチウムさえも検出していながら、熱については”まさか”と

いう気持ちが心の底にあったために、測定の準備も、それが起きたときの対応も全くできなかったのである。

このいつ起こるかわからない熱については、この後も何度となく経験する。

******************************************************

すごい記録である。

これを「核変換」本ではじめて読んだときはたいへんな興奮を覚えたものである。いつかサイトで紹介したいと思っていた・・

常温核融合にまだ半信半疑だった水野先生も非常に驚かれ、そして混乱された様子が手にとるようにわかる。この実験は

水野先生が独自に設計された閉鎖系セルで行われた。1991年当時は秋本正博士とともにフライシュマンらの結果を再現さ

せるべく苦労されていたときで、上記熱はそのような状況で突如として現れたものなのであった。

青字の

このような異常な発熱を見たことで、私も自然界の奥深さを今さらながら思い知らされた。

という言葉がなんとも印象的である。

なお、秋本正博士は、水野先生の常温核融合実験を中性子計測の点から協力された方で、Cold Fusion研究の発展に

大きな足跡を残された研究者である。

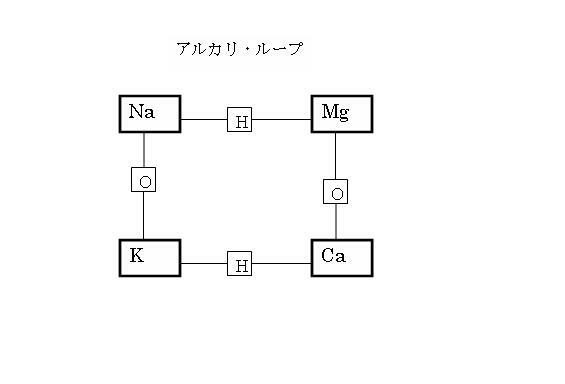

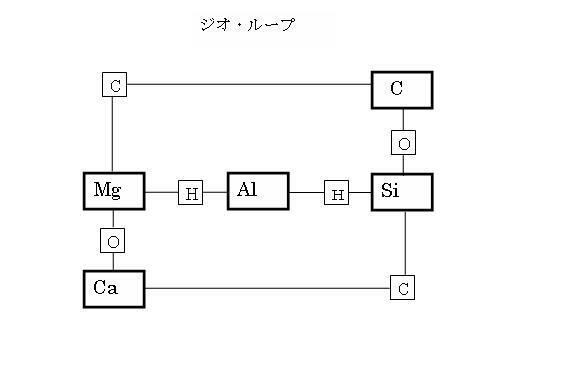

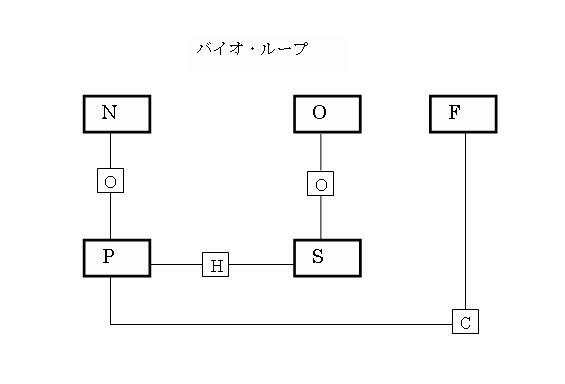

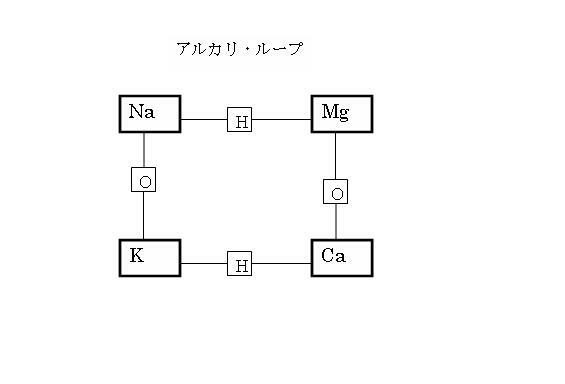

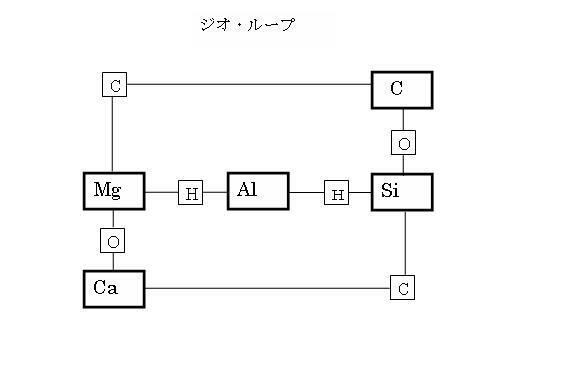

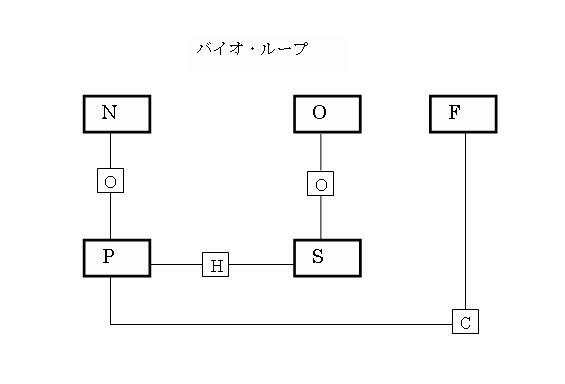

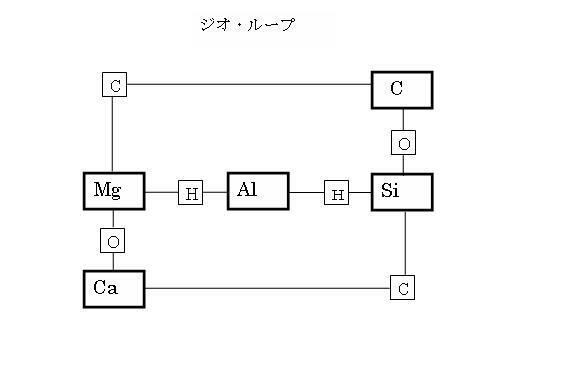

元素転換を現象論的に理解する場合、ケルヴラン(1901-1983)が提示した元素転換の規則(それは四つのループにまとめら

れている)が非常に役立つと思っている。

四つのループとはアルカリ・ループ、 ジオ・ループ、 バイオ・ループ、 メタル・ループである。

これらは8年も前にその11で主に紹介したが散発的に紹介したため少しわかりにくいかもしれない。私自身もこれらを一望

できる形で整理したいので、下記にそれらを並べる形で示しておきたい。

アルカリ・ループは

K + H =Ca や Ca - H=K

Na + H=Mg や Mg - H=Na

Na + O=K や K - O=Na

Mg + O=Ca や Ca - O=Mg

などを示す。

ジオ・ループは

C + O=Si や Si - O=C

Si + C=Ca や Ca -C=Si

C + C=Mg や Mg - C=C

Mg + H=Al や Al - H=Mg

などを示す。

バイオ・ループは、

N + O=P や P - O=N

O + O=S や S - O=O

F + C=P や P - C=F

などを示すと考えられる。

メタル・ループは

Mn + H=Fe や Fe- H=Mn

Co + H=Ni や Ni - H=Co

Cr + α=Fe や Fe - α=Cr

などを示すと考えられる。αはアルファ粒子を指す。

これらのループは生体内元素転換の観点から提示されたものだが、常温核融合での元素転換(核変換)の理解にも役立つ

と考えられる。複雑な常温核融合現象の解明のヒントがこれらのループから得られれば・・と思う。

「素人が知りたい常温核融合」に、常温核融合における歴史的な成果に関する情報が載っていたのでお伝えします。

なんと、A.Rossi氏のE-Catのほぼ1年間に及ぶ長期テストが成功したようです。しかも「この1年間のテストの報告書は、

著名な独立した第三者検証機関に管理されていて」とのことですから、非常に厳格に行われたことがわかります。これは

民間企業であるIndustrial Heat社の投資によって行われた試験のようです。これまでもE-Catの検証実験というのは行われ

たと思いますが、今度のは厳格さでまるで違っているようです。

スウェーデンのジャーナリストMats Lewan氏の解説を浅学氏が日本語訳してくれていますので、それをそっくり引用させて

もらいます。

(色は、私が付けました)

***************************

2016年2月17日に、アンドレア・ロッシ氏のE-Catによる1メガワット発熱プラントの350日間の商用テストが終了しまし

た。このイベントは歴史的と言わねばならないでしょう。なぜなら、このような長い期間、放射線を出さない未解明の核

反応~LENRあるいは低エネルギー核反応?によって産業上有益な量のエネルギーが生み出された初めての出来事

だからです。

明確にしておくと、この1年間のテストの報告書は、著名な独立した第三者検証機関に管理されていて、おそらく

2016年2月17日に、アンドレア・ロッシ氏のE-Catによる1メガワット発熱プラントの350日間の商用テストが終了しまし

た。このイベントは歴史的と言わねばならないでしょう。なぜなら、このような長い期間、放射線を出さない未解明の核

反応~LENRあるいは低エネルギー核反応?によって産業上有益な量のエネルギーが生み出された初めての出来事

だからです。

明確にしておくと、この1年間のテストの報告書は、著名な独立した第三者検証機関に管理されていて、おそらく

一ヶ月以内に公表されるでしょう。それまでテスト結果については公式な発表はありません。

以前、テストプラントを訪問した何人かの関係筋が、COP〈出力エネルギーと入力エネルギーの比)は20~80の範囲に

あると教えてくれました。これは、このプラントが1MWを出力するのに12~50kWのエネルギーを使うことを意味します。

ちなみに、1MWは約300軒の西欧家屋が使う平均エネルギーに相当します(電力、暖房、湯沸かし、空調を含みま

す)。

また、以下のような事も聞きました~アンドレア・ロッシ氏の取得した特許によれば、燃料の殆どはリチウム、水素、

以前、テストプラントを訪問した何人かの関係筋が、COP〈出力エネルギーと入力エネルギーの比)は20~80の範囲に

あると教えてくれました。これは、このプラントが1MWを出力するのに12~50kWのエネルギーを使うことを意味します。

ちなみに、1MWは約300軒の西欧家屋が使う平均エネルギーに相当します(電力、暖房、湯沸かし、空調を含みま

す)。

また、以下のような事も聞きました~アンドレア・ロッシ氏の取得した特許によれば、燃料の殆どはリチウム、水素、

ニッケル等の無害な元素のようですが、この燃料の量は10分の1グラムのオーダーとのことです。ところが、一方で

は、1年間の動作の後、反応炉は今後の運用のために燃料補給されているとのことです。

すべては、ビデオカメラでこの発熱プラントを四六時中管理していた第三者検証機関によって明確にされるでしょう。

このテストは、アンドレア・ロッシ氏と彼の米国での産業界向けパートナーであるインダストリアルヒート社によって遂行

されました。ロッシ氏によれば、テスト結果が肯定的であれば、同様の産業用発熱プラントの商用化をすぐに始めるそ

うです。私が聞いた範囲では、インダストリアルヒート社は、北米・中米・南米・中国・ロシア・サウジアラビア・UAEに対

してE-Cat技術を売る権利を獲得しています。

言うまでもなく、世界にとって、このようなエネルギー源がもたらす影響は絶大です。そして、産業、金融、および社会

に対する影響は、テストの報告書が肯定的であることを前提として、2016年6月21日にスウェーデンのストックホルム

で開催される新エネルギー世界シンポジウム(NewS)の主要テーマとなります。

なので、皆でこの報告書を待ちましょう。とは言え、私個人としては、祝杯を上げる準備をすぐにしたい気持ちです。

以上

***************************

は、1年間の動作の後、反応炉は今後の運用のために燃料補給されているとのことです。

すべては、ビデオカメラでこの発熱プラントを四六時中管理していた第三者検証機関によって明確にされるでしょう。

このテストは、アンドレア・ロッシ氏と彼の米国での産業界向けパートナーであるインダストリアルヒート社によって遂行

されました。ロッシ氏によれば、テスト結果が肯定的であれば、同様の産業用発熱プラントの商用化をすぐに始めるそ

うです。私が聞いた範囲では、インダストリアルヒート社は、北米・中米・南米・中国・ロシア・サウジアラビア・UAEに対

してE-Cat技術を売る権利を獲得しています。

言うまでもなく、世界にとって、このようなエネルギー源がもたらす影響は絶大です。そして、産業、金融、および社会

に対する影響は、テストの報告書が肯定的であることを前提として、2016年6月21日にスウェーデンのストックホルム

で開催される新エネルギー世界シンポジウム(NewS)の主要テーマとなります。

なので、皆でこの報告書を待ちましょう。とは言え、私個人としては、祝杯を上げる準備をすぐにしたい気持ちです。

以上

***************************

詳しくは上記浅学氏サイトをご覧ください。

すごい結果ですね。

これを書いたジャーナリストMats Lewan氏は、最後に「祝杯を上げる準備をすぐにしたい気持ち」と述べています。

正確には報告書を待つ必要があるのでしょうが、成功したことはほぼ間違いないでしょう。

「テストの報告書が肯定的であることを前提として、2016年6月21日にスウェーデンのストックホルムで

開催される新エネルギー世界シンポジウム(NewS)の主要テーマとなります。」

とは大変なことです!

とは大変なことです!

シンポジウムの主要テーマとなれば大きな話題となるでしょう。

ただ心配なのは日本のマスゴミ、じゃなかった、マスコミが報道するかどうかです。マスコミの役割というのは非常に大きい

のです。荒田先生の歴史的な公開実験(-->こちらで伝えたもの)ですら、ほとんどのマスコミは黙殺したのですから。(公開

実験に多数のマスコミが参加したことは私がこの目で確認している!) 日経新聞と日刊工業新聞は荒田実験を新聞で小さ

く伝えましたが。

多くのマスコミがCold Fusionを無視する中で日経新聞だけは新聞、雑誌、webで常温核融合を伝えつづけています。日経

に期待したいところです。

E-Catのよい点は、ニッケルや軽水素(H)というありふれた材料を使っている点です。価格の面で非常に有利である気が

します。常温核融合で定番のパラジウムや重水素は高価であり、その点に難があるような気がします。何度も紹介してきた

生体内元素転換では重水素が登場することはありません。これは当たり前ですよね、生物の体内には普通の水素(H)がある

だけですから!その環境で元素転換がいとも簡単に実現されているのです。この事実、生体内元素転換では水素(H)しか

関係しない点をもっともっと重要視すべきと思います。実際、常温核融合でも軽水素(H)での元素転換は多く確認されている

のですから。重水素は常温核融合におけるキーファクターではないと考えられます。

さて、5年前に<E-Catの検証実験 >で、E-Catに対し私は次のようにさけびました。

そして、それは本当に常温核融合の原理に基づいた装置となっているのか?

ユーザーに支持され、エネルギーの革命を起こしていくのか?

早晩、忘れ去られていくようなことになるのか?

そして5年後、なんと前者になってきているではありませんか!

E-Catはますますその勢いを増すばかりで、正直驚きを禁じえません。

エネルギー革命の真っただ中に、我々は立っているのだと思います。

以前から気になっているものにプロトン導電体がある。プロトン導電体と聞いて、もしピンときた人がいれば常温核融合の

本を相当に読みこまれている人である。

水野博士の「核変換」(水野忠彦著、工学社)や「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」(水野忠彦著、工学社)で

紹介され、それは常温核融合の歴史において非常に重要な役割を担ってきたものである。

それほど重要なものにもかかわらず、最近はあまりその研究はなされていないように見える。私の認識不足かもしれないが、

そう見える。

そう見える。

上記本ではプロトン導電体を使った実験に多くのページが割かれている。そして、その実験は水野博士が元素転換を発見

するきっかけとなり、そしてまたそれが大森博士の電解実験での電極における元素転換の認識へとつながっていく重要なもの

なのである。

なのである。

本の内容を引用しながら、水野博士がやられた実験を概略的に追ってみたい。

1990年当時、水野先生はフライシュマン-ポンズのニュースをきっかけに彼らの現象を再現させるべく重水の電気分解実験を

継続的に行われていた。そんな状況で巨大発熱を経験されたりしたことは少し前に紹介した通りである(< 異常な発熱 >)。

じつは重水電解実験は実験の効率が悪い面があり、そんなときに「プロトン導電体」のカタログを手に入れられた。

継続的に行われていた。そんな状況で巨大発熱を経験されたりしたことは少し前に紹介した通りである(< 異常な発熱 >)。

じつは重水電解実験は実験の効率が悪い面があり、そんなときに「プロトン導電体」のカタログを手に入れられた。

「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」p.124~125から引用。(色は杉岡が付けました)

***************************

このようにして熱の再現実験に明け暮れていた。1992年5月、あるカタログを手に入れ、そのあるページに興味をおぼえた。

「プロトン導電体」という固体電解質の一種に、1000℃以上もの温度域で使えるセラミックスがあり、その内部を水素イオンが

電場によって拡散していくというものであった。

電場によって拡散していくというものであった。

今までの実験では、パラジウムと白金を、それぞれ陰極、陽極として使い、イオンが通る電解液には重水溶液を使った。固体

電解質も原理は同じで、これ自身が電解液の役割をする。これに金属を両面に着けて電圧をかければ、同じようにその中をイオ

ンが動く。プロトン導電体は水素のイオンが動くもので、多くの種類が研究されている。

これを使えば、もし熱が生ずるのならば使用温度が高いため、実用上、効率が良くなり、またいろいろな種類があるので、

機構の解明にはもってこいといえる。

それに、最も良いことに、パラジウムの電解では内部に重水素を入れるのに何日も何週間も必要だが、これを使えば温度が

高いため拡散が速くなり、数分から数十分で反応が起こせるだろうと考えられることだ。

高いため拡散が速くなり、数分から数十分で反応が起こせるだろうと考えられることだ。

・・・・・・(略)・・・・・・・

***************************

赤字の通り、プロトン導電体(固体)を使った実験も重水の電解実験と原理は同じで、イオンが通る電解液の部分がプロトン

導電体に置き換わったと考えればよい。

導電体に置き換わったと考えればよい。

この1992年頃は研究者は常温核融合現象をD-D反応ととらえる習慣から抜け切れておらず、中性子やトリチウムや熱に

関心があったのである。元素転換などまったく思いもよらないという感じであった。

さて、このように優れた性質をもつプロトン導電体であるが、実際にはサンプルの作製などには非常に苦労されて、「やっと

うまくできるようになるまでに一年もかかった」とのこと。本には成型されたプロトン導電体の写真があるが、形は100円玉の

ようで白粉末が硬く押し固められたもののように見える。

先生はプロトン導電体の実験系を組み立て何十回と実験を繰り返し行い、そしていつくかのサンプルから明らかな発熱を確認

された。

された。

「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」p.152から引用。(色は杉岡が付けました)

***************************

この発熱のあった組成、形状のサンプルをもとにして、その後の実験を進めていった。それでも明らかな発熱を認めることがで

きたのは、20 個の試料のうち、3 個程度であった。問題は、熱の出る物と、出ない物との違いがどこにあるかを見付けることで、

これ以後の研究は主に試料の分析に変わっていく。

きたのは、20 個の試料のうち、3 個程度であった。問題は、熱の出る物と、出ない物との違いがどこにあるかを見付けることで、

これ以後の研究は主に試料の分析に変わっていく。

***************************

この1993年頃、水野先生の興味はまだ熱や中性子にあったようであるが、しかし徐々に上記のように試料の分析(主に元素

分析)を重要視されるようになっていく。

分析)を重要視されるようになっていく。

この頃から先生は大森唯義博士と研究上の関わりをもたれ、さらに著名な電気化学者オリアニ(米国)ともやりとりを進められ

ていく。

ていく。

発熱するものと発熱しないものの違いは何か?この問題を解くために水野博士は同僚の力も借りてEDXやEPMAの分析装置

を使用しサンプルの元素分析を行われるようになる。そしてついに・・

を使用しサンプルの元素分析を行われるようになる。そしてついに・・

「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」p.167~170から引用。(色は杉岡が付けました)

***************************

11 月27 日、発熱は計算できなかったが、急に温度が上昇し一部分溶解してしまったプロトン電導体の穴が開いた部分を

EDXで分析してみた。

EDXで分析してみた。

すると、当然存在しているストロンチウム(Sr)、セリウム(Ce)、白金(Pt)以外に鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)などのピークが鮮明

に出現していたのである。

に出現していたのである。

もちろん、この鉄などの元素は試料、サンプルホルダー、ガス中などには一切存在していない。

これは変だと思い、それからすぐ今まで保存しておいたサンプル、さらにはセルの材質、シリンダー、原料材料、熱電対や、白金

電極に至るまで一つ一つ全てを分析した。

電極に至るまで一つ一つ全てを分析した。

その結果、このような鉄などの元素が検出されたサンプルは全て異常な溶解や、過剰な熱の発生を見せたものに共通するこ

とがわかった。

とがわかった。

ただし、その反応はきわめて局部的で元素の全体の濃度は推定する以外にはなかった。

こうなると、今まで重水や軽水で行ったパラジウム(Pd)やニッケル(Ni)、金(Au)、白金(Pt)の電極のことが大変気になってき

た。大森にすぐ連絡をとった。彼の電極の結果も気になったのである。

た。大森にすぐ連絡をとった。彼の電極の結果も気になったのである。

大森は、主に鉄についての結果を報告し、またその同位体分布を質量分析で調べていた。ここで、これまでずっと継続してい

たパラジウムの合金について分析をしたのだった。

たパラジウムの合金について分析をしたのだった。

1996年1月、まだ正月気分も抜けない7日に、パラジウム(pd)電極から、思いもよらない元素が大量に出てきたのである。

硅素(Si)、カルシウム(Ca)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、鉄(Fe)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、白金

(Pt)、鉛(Pb)などである。また、大森の金電極からも、鉄(Fe)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)、白金(Pt)、オスミウム(Os)、水銀(Hg)、鉛

(Pb)などがハッキリと検出されたのだ。

(Pt)、鉛(Pb)などである。また、大森の金電極からも、鉄(Fe)、銅(Cu)、ニッケル(Ni)、白金(Pt)、オスミウム(Os)、水銀(Hg)、鉛

(Pb)などがハッキリと検出されたのだ。

そして2月、外注で質量分析を依頼していたパラジウム棒の分析結果が送られてきた。それは2月14 日の朝のことだった。

めずらしく大森の興奮した声が電話から流れてきた。

「水野さん、分析結果出たよ。大変なことが起こっている。たくさん元素が出ている。鉄(Fe)、銅(Cu)、クロム(Cr)、白金(Pt)、リ

チウム(Li)、チタン(Ti)、カドミウム(Cd)、まだまだある。それに、同位体分布が非常に変わっている。こんなデータは見たことが

ない。銅65がゼロだよ。63しかない。いずれにしろ今すぐそっちに行きます。」

チウム(Li)、チタン(Ti)、カドミウム(Cd)、まだまだある。それに、同位体分布が非常に変わっている。こんなデータは見たことが

ない。銅65がゼロだよ。63しかない。いずれにしろ今すぐそっちに行きます。」

5 分もしないうちに大森が息を弾ませて分厚いデータ・シートを抱えてやってきた。

・・・・(略)・・・・・

***************************

大森博士は電解実験のセルの底にたまっていたもので元素転換を見出されていたが(上記「主に鉄についての・・」のことと

思われる)、大森氏が電極の元素転換に注目されたのは水野氏の指摘があったからといえるのかもしれない。

思われる)、大森氏が電極の元素転換に注目されたのは水野氏の指摘があったからといえるのかもしれない。

これらの結果から元素転換という驚異の現象は本当にあるのだ!という認識を両先生は持たれていくのであった。

このように水野博士はプロトン導電体での元素転換を発見され、そして水の電解実験での電極における元素転換を見出さ

れるという大成果を出されたのであった。

ここで冒頭に指摘したことにもどるのだが、これほどプロトン導電体で元素転換が確認されているのに、なぜ最近流行らない

のか、使われないのか。それが気になっているのであるが。

のか、使われないのか。それが気になっているのであるが。

3/3のE-Cat WorldサイトにIH International Holdings Limited というE-Catを扱う企業連合体ができたことが報告されている

ので、速報としてお伝えします。

英語が若干わかりにくいが、E-Catを扱う権利を有した企業ができたようで、これはアメリカや中国その他への販売権を

もった合同企業体のようです。IHホールディングス株式会社と呼ぶのが適当でしょうか。多くの企業が参画している様子が

うかがえます。E-Cat X やA. Rossi氏のLeonard社との関係も述べられています。

最近、E-Catの動きが非常に活発になってきた気がします。

E-Cat Worldは、毎日のようにA.RossiやE-Catの動きを伝えていて目が離せません。英語がわかりづらいので読むのは

たいへんですが。。まあしかしE-Catの発明者A.Rossiの短い返信メールなども載ったりして、なかなかたのしいものです。

一つ上で紹介した、E-Catの中国への販売権を持つIHホールディングス(株)が中国への積極的な投資を進めているよう

です。

E-Cat Worldの3/11の次の記事で知りました。

E-Catの中国での製造の可能性も示唆されています。

時間がなく、これだけの紹介になりますが、ご覧ください。

3/17のE-Cat Worldに小型のE-Cat"Quarks"のことが紹介されている。

ちょっと前から、このQuarksがときどき出てくることがあって気になっていた。

Quarksは1MWレベルの大型のE-Catとは少し違った方法で電気を生み出す装置のようで、インタビューアーは非常に興味い

と述べている。Quarks、クォークとはしゃれた名前をつけたもの。非常に小さいからQuarksなのか。

と述べている。Quarks、クォークとはしゃれた名前をつけたもの。非常に小さいからQuarksなのか。

そして、こちらのニュース・・

このニュースでは(< E-Cat 1MW発熱プラント 350日間長期テスト終了 >でも見た通り)、約1年におよぶE-Cat1MWプラント

の正式な検証実験の結果発表が近づいており期待される様子を伝えている。その成功はほぼ間違いないと思われ、E-Catへ

の注目の度合いが非常に高まっていることがわかる。ストックホルムでのシンポジウムへのA. Rossiの参加への打診やRossi

のポジティブな回答、自信、様々なRossi関連の企業のことなどなど。

の正式な検証実験の結果発表が近づいており期待される様子を伝えている。その成功はほぼ間違いないと思われ、E-Catへ

の注目の度合いが非常に高まっていることがわかる。ストックホルムでのシンポジウムへのA. Rossiの参加への打診やRossi

のポジティブな回答、自信、様々なRossi関連の企業のことなどなど。

そして・・

the customer who was using the energy from the 1MW plant,

とは、1MWプラントのE-Catを使ってエネルギーを得ているユーザーがいるのだ!!

・・・・・

・・・・・

数学者の広中平祐氏は特異点解消という超難題を解いて1970年にフィールズ賞を受賞した。

特異点解消問題は代数幾何学における当時の大問題であった。師匠のザイリスキーが3次元の次元まで解いていたもの

を(そこまでしか解けなかった)、広中氏は師とは全く異なる方法で任意次元において解決した。

ザリスキーは米国数学会の会長を退任する際の講演で

The battle was won by Hironaka.

と語った。

戦いは広中が勝った。

そして私は言いたい。

The battle was won by Rossi !

このサイトでは、何度か「核変換」(水野忠彦著、工学社)という本の中で印象に残った部分を紹介してきた。

「核変換」本はいまは絶版になっているはずだが、「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」(水野忠彦著、工学社)にも載って

おり、そこで見ることができる。

おり、そこで見ることができる。

さて、「核変換」本でどうしても忘れられない話があと一つある。

それは興奮する類の話ではないが静かに記憶に残る話である。その話は、「常温核融合 研究者たちの苦闘と成果」には

載っておらず、それこそいつしか皆の記憶から消えてしまいそうな話なので、ここで紹介しておきたい。

1991年に北海道大学の水野忠彦博士を訪ねてきたある人物に関する話である。本から引用する。

「核変換」(水野忠彦著、工学社)から引用。p148~151 色は杉岡が付けました。

***************************

荒木正雄氏のこと

特にここで一人の人物について触れたい。

私が研究をはじめて二年目の1991年4月のことだった。北大の法学部の先生から連絡が入り、ぜひ会いたいという人が

いるという。聞いてみると、日商岩井(株)の相談役をしている荒木正雄氏であった。

私の頭にあった日商岩井という会社のイメージはグラマン事件の一方の側であり、あまりよいものではなかった。こんな会社

の人がまた何で私に会いたいのかと疑問に思った。荒木氏は会社の副会長まで務めた方であり、その後は相談役として働い

ているという。

の人がまた何で私に会いたいのかと疑問に思った。荒木氏は会社の副会長まで務めた方であり、その後は相談役として働い

ているという。

5月のある日、工学部玄関前に黒塗りの大型セダンが横付けされ、上品な紳士が降り立った。荒木正雄、帝国海軍軍人で

予備学生対潜学校出として、世界を渡ってきた歴戦の勇士である。

終戦の日は台湾の基隆(キールン)にいた。一年半にわたって東南アジア各国の機雷の施設や掃海に当たり、1946年夏に

ようやく日本に戻ってきた。帰国後すぐに今の日商岩井に入り、繊維を扱い、海外勤務を終えてから石油の仕事に移った。世

界各国をエネルギーを求めて動いてきた人である。そのため、日本のエネルギー事情には大変憂慮していた。

界各国をエネルギーを求めて動いてきた人である。そのため、日本のエネルギー事情には大変憂慮していた。

荒木氏はまったくの個人的な興味から私に連絡をとってきたのだった。この研究がもしかすると将来のエネルギーに結びつく

のではないかと考えたという。

のではないかと考えたという。

その後、何度か会って話をするうちに、私の研究に全面的に協力してもらえることになった。氏は仕事の関係上、多方面の人

と交友があり、また多大な影響力ももっていた。何よりも、かつての日本人がもっていたであろう義侠心と好奇心に富む人で、

と交友があり、また多大な影響力ももっていた。何よりも、かつての日本人がもっていたであろう義侠心と好奇心に富む人で、

若々しい感性をもっていた。

当時の常温核融合を取りまく雰囲気は最悪であった。まともな科学としては扱ってもらえず、それに携わる研究者も徹底的な

非難、批判にさらされていた。今でもそうだが、研究費は打ち切られ、研究者の頼みである公的な援助は得られず、ほとんどの

常温核融合の研究者は研究を止め、わずかに自費で続けるものだけが残っていた。

非難、批判にさらされていた。今でもそうだが、研究費は打ち切られ、研究者の頼みである公的な援助は得られず、ほとんどの

常温核融合の研究者は研究を止め、わずかに自費で続けるものだけが残っていた。

そういう状況下にあった我々の立場を、荒木氏は大変驚き、また憂慮した。

氏は直ちに行動してくれ、多くの政府関係者や企業指導者の困難な説得に当たった。その尽力があり、一年もしないうちに

通産省が動いた。これが、新水素エネルギー研究の始まりであった。これによって、日本だけでなく世界中の当分野の研究者

への援助が可能になったのである。

通産省が動いた。これが、新水素エネルギー研究の始まりであった。これによって、日本だけでなく世界中の当分野の研究者

への援助が可能になったのである。

荒木氏の名はまったく表に出てくることはない。完全な裏方として振る舞ったのである。この研究の業績が上がるとしたら、そ

の名は永く記憶されるべきである。困難な研究に挑む研究者に大きな力を与えてくれた人物として。

の名は永く記憶されるべきである。困難な研究に挑む研究者に大きな力を与えてくれた人物として。

***************************

この記述を見たときは驚いた。

あの有名なNHE(新水素エネルギー)プロジェクトがこのような形で実現していたとは夢にも思わなかったからである。

このプロジェクトによって国が主導する形で、Cold Fusion研究がなされたのであった。このプロジェクトはたしか3年ほど続けら

れた。そして、トヨタグループのアイシン精機なども常温核融合を積極的に支援していくことになり、フライシュマンやポンズらに

も研究の場が与えられていった。プロジェクト最後には少し肯定的な結果も得られていたようだが、最終的に常温核融合がな

かったかのような発表がなされ、その後しばらくきびしい状況に突入してしまったのは歴史が示す通りである。

れた。そして、トヨタグループのアイシン精機なども常温核融合を積極的に支援していくことになり、フライシュマンやポンズらに

も研究の場が与えられていった。プロジェクト最後には少し肯定的な結果も得られていたようだが、最終的に常温核融合がな

かったかのような発表がなされ、その後しばらくきびしい状況に突入してしまったのは歴史が示す通りである。

それでも・・常温核融合の初期に日本が率先してCold Fusionを支援したというのは、いま振り返ってみると、画期的な

ことであった。そのきっかけを与えた一人が荒木氏なのである。

ことであった。そのきっかけを与えた一人が荒木氏なのである。

氏は、この研究がもしかすると将来のエネルギーに結びつくのではないかと考えたという。

たいへんな先見の明である。

「当時の常温核融合を取りまく雰囲気は最悪であった。・・」という状況においてそう考えた人がいたのだ!

そして巡り巡って歳月は流れて25年後のいま、荒木氏の予言?は現実のものとなりつつある

E-Cat Worldから。

E-Cat”Quarks”は、近く米国で発売される予定のようです。

E-CatのQuarks装置は既存のE-Catとはまた少し異なる面を持っていようで、熱ではなく、直接電気を生み出す装置であると

ロッシはインタビューに答えています。Quarksは最小単位で100Wですが、それらをLEGOブロックのように組み合わせることに

よって任意の出力の装置を作製できる仕組みになっているようです。

ロッシはインタビューに答えています。Quarksは最小単位で100Wですが、それらをLEGOブロックのように組み合わせることに

よって任意の出力の装置を作製できる仕組みになっているようです。

最小単位だから”Quarks”、クォークなんでしょうね。なるほど。

このQuarksは、E-Cat quarkXとかE-Cat X QuarkとかE-Cat Xとかいろんな呼び名で呼ばれています。

少し前に、E-Cat quarkXに関して、ロッシはインタビューアーの質問に答えています。

4月までにユーザーの工場にプロトタイプを入れなければならないとか。とにかくロッシはE-Cat quarkXの準備で猛烈に忙しい

ようです。

ようです。

このサイトを休んでいた2年の間の最も大きな出来事はSTAP細胞の事件だった。

STAP細胞のニュースを最初に聞き、真っ先に思ったのは、これは千島学説の証明だ!ということだった。

まず千島学説の概要を簡単に説明しておく。

それは、赤血球が白血球(リンパ球)を経由して様々な体細胞に変化し、また逆に体細胞が赤血球に白血球(リンパ球)を経

由して逆戻りもできることを主張するものである。

由して逆戻りもできることを主張するものである。

すなわち、

赤血球 ⇔ 体細胞

ということである。

赤血球(血液)は生物の身体の中で体細胞(筋肉細胞、神経細胞、肝細胞、皮膚細胞など)に自由自在に変化しており、また

その逆も起こるとするものである。別の表現では、細胞が若返って(初期化されて)自由自在にまた別の細胞に変化し得るとも

いえる。

その逆も起こるとするものである。別の表現では、細胞が若返って(初期化されて)自由自在にまた別の細胞に変化し得るとも

いえる。

現代医学では、赤血球はいつまでも赤血球のまま!体細胞はいつまでも同じ体細胞のまま!ということになっている。

その後者の常識を、人工的な手法を使って部分的に壊したのがiPS細胞である。

じつは千島学説は8大原理からなり腸造血説など他の重要なものも含まれるが、上記の赤血球⇔体細胞がもっとも重要であ

る。これはまさに驚愕の事実であり、現代生命科学者には信じられないものだが、これを千島喜久男博士(1899-1978)が膨大

な観察データととも半世紀以上前に立証していた。

る。これはまさに驚愕の事実であり、現代生命科学者には信じられないものだが、これを千島喜久男博士(1899-1978)が膨大

な観察データととも半世紀以上前に立証していた。

千島学説の凄いところは、動物の体内では血液が全く別の体細胞に日常的に変わっており、また逆も起ることを主張する点で

ある。生体内では体細胞は、細胞分裂によってではなく、血液から作られていることを千島先生は証明した。

ある。生体内では体細胞は、細胞分裂によってではなく、血液から作られていることを千島先生は証明した。

千島学説の概要はこのようなものである。

これを知っているので「STAP細胞は千島学説を間接的に示したものだ」とニュースを聞いて思ったのである。まあ千島学説を

知っている人なら誰でも感じることではあるが。

知っている人なら誰でも感じることではあるが。

STAP現象は、酸などの刺激(ストレス)を加えることで体細胞が多能性(万能性)を有した細胞に初期化できることを示したも

のである。千島学説に近く、これでいよいよこの学説も世に出るのか!と期待を込めて見ていたのであるが、ご存知の残念な

結末となり、がっかりしてしまった。

のである。千島学説に近く、これでいよいよこの学説も世に出るのか!と期待を込めて見ていたのであるが、ご存知の残念な

結末となり、がっかりしてしまった。

STAP現象は本当に嘘だったのだろうか?

どうも気になるので、小保方晴子氏が書いた「あの日」(講談社)を読んでみた。

読んで、驚いた!

マスコミが流す情報とはまったく違っていたからである。

STAP現象は本当にあり、また事件後の再現検証実験でもSTAP現象が起こることを小保方氏は確かめていた。つまり再現

実験に成功していた。さらには小保方氏とは独立に行われた理研の丹羽氏の実験でも STAP現象の再現に成功していたので

ある!

実験に成功していた。さらには小保方氏とは独立に行われた理研の丹羽氏の実験でも STAP現象の再現に成功していたので

ある!

一方、STAP幹細胞の再現(キメラマウス実験)は完全に若山教授の範疇であり若山氏しか技術的になしえないものであって、

それに関しては小保方氏はどうすることもできなかった。論文のミスに対する世間のバッシングや、キメラマウス実験の決定打

不足のゴタゴタが重なり、研究全体が失敗(捏造)であったという烙印を押されることになってしまったと考えられる。

それに関しては小保方氏はどうすることもできなかった。論文のミスに対する世間のバッシングや、キメラマウス実験の決定打

不足のゴタゴタが重なり、研究全体が失敗(捏造)であったという烙印を押されることになってしまったと考えられる。

本が出るまで、実験は小保方氏がリーダーとなって主導的に進めたと私は思っていた。世間もそう思っていたはずである。

しかし事実は異なり、実験は理研の若山研で全部がなされ、主導権は若山氏にあった。理研に小保方研ができたのはあの

STAP細胞発表の直前であった。アイディアはたしかにハーバード大のバカンティ教授や小保方氏のものであったが、研究全体

の指揮は若山氏がとっていたのである(小保方氏はハーバードに籍をおいた形で客員研究員として参加)。

STAP細胞発表の直前であった。アイディアはたしかにハーバード大のバカンティ教授や小保方氏のものであったが、研究全体

の指揮は若山氏がとっていたのである(小保方氏はハーバードに籍をおいた形で客員研究員として参加)。

STAP現象と STAP幹細胞(キメラマウス実験)があって、それらは区別しなければならない。

ややこしいのだが、簡単にいえば、前者の STAP現象の発見とその手法の確立が小保方氏の仕事であり、後者のSTAP幹細

胞作製(キメラマウス実験)が若山氏の仕事である。後者の技術を小保方氏は若山氏から教えてもらえなかったので(頼んだ

が教えてもらえない!)、後者の再現実験を小保方氏が行うことはそもそも不可能であった。笹井氏が「”STAP現象”はあると

考えられる」との旨を記者会見で言っていたのは、前者、後者を意識したからに違いない。ちなみに、後者のSTAP幹細胞の

胞作製(キメラマウス実験)が若山氏の仕事である。後者の技術を小保方氏は若山氏から教えてもらえなかったので(頼んだ

が教えてもらえない!)、後者の再現実験を小保方氏が行うことはそもそも不可能であった。笹井氏が「”STAP現象”はあると

考えられる」との旨を記者会見で言っていたのは、前者、後者を意識したからに違いない。ちなみに、後者のSTAP幹細胞の

キメラマウス実験は若山氏が主導したもので、小保方さんはあまり興味がなかった。

前者のSTAP現象は、体細胞が多能性をもつ初期化した細胞になったことを示したものでこれだけでも重大な結果である。

後者のSTAP幹細胞実験はその初期化された幹細胞を使いキメラマウスを作るという実験で、これが最後の決定打になるとい

うものであった。若山氏はこのキメラマウス作製の高度な技術をもつ権威だった。

うものであった。若山氏はこのキメラマウス作製の高度な技術をもつ権威だった。

とにかく「あの日」で、実際はマスコミがたれ流す情報とはまるで違う状況だったのだ!と知った。

本を読むと、小保方さんは非常に優秀な研究者であることがわかる。

バカンティ教授の初期の漠然としたアイディアに彼女独自の工夫を加え、具体性を帯びたものにしていった。様々な困難を創意

と工夫で乗り越え、ついにSTAP現象をつきとめた。

と工夫で乗り越え、ついにSTAP現象をつきとめた。

本には千島学説を示唆するところが何か所もある。

千島学説は、現代医学では異端の学説として完全無視の憂き目にあっているので、小保方さんは千島の”ち”の字も知らない

はずである。教えてあげたい気分になる。本当にもどかしい。

はずである。教えてあげたい気分になる。本当にもどかしい。

長くなるが、「あの日」から千島学説を示唆する、特に重要と思える所を引用したい。

「あの日」(小保方晴子著、講談社) p85~88(色は杉岡がつけました。・・・は略した部分です。)

***************************

こうして培養系ではストレス処理後にOct4陽性細胞ができてくるが、このような細胞の変化が生体内でも起こりえるかどうか

にも興味を持った。

にも興味を持った。

・・・・・・・・・・・・・・・

一方で、組織の修復・維持を担っているとされる成体幹細胞はニッチェと呼ばれる特定の場所に存在していて、外傷などで組

織が損傷した場合には、ニッチェから成体幹細胞が移動してきて組織の修復・維持を行うと考えられている。しかし、損傷した、

つまりストレスがかかった体細胞自身が生体内で幹細胞化する可能性を示すことができれば、組織の修復・維持のメカニズム

に関して新たな知見をもたらす可能性を秘めていた。

織が損傷した場合には、ニッチェから成体幹細胞が移動してきて組織の修復・維持を行うと考えられている。しかし、損傷した、

つまりストレスがかかった体細胞自身が生体内で幹細胞化する可能性を示すことができれば、組織の修復・維持のメカニズム

に関して新たな知見をもたらす可能性を秘めていた。

そこで、生体内で損傷した部位にOct4陽性細胞が生み出されるのかを観察するための実験も開始した。1つ目は、外傷モデ

ルを作製して、マウスの肺や足の筋肉に外傷を与え、その部位にOct4陽性細胞が現れるかを観察する実験だった。

ルを作製して、マウスの肺や足の筋肉に外傷を与え、その部位にOct4陽性細胞が現れるかを観察する実験だった。

・・・・・・・・・

2つ目は、逆流性食道炎モデルを作製して、マウスの食道に胃酸によるストレスを与え、食道にOct4陽性細胞が現れるかを調

べた。生体内で酸によるストレスで起こる細胞変化を観察するために考案した実験系だった。結果的に外傷モデルでも逆流性

食道炎モデルでも、生体内でストレスがかかった部位の組織には、Oct4陽性細胞が観察された。

べた。生体内で酸によるストレスで起こる細胞変化を観察するために考案した実験系だった。結果的に外傷モデルでも逆流性

食道炎モデルでも、生体内でストレスがかかった部位の組織には、Oct4陽性細胞が観察された。

・・・・・・・・・・・・

細胞分離の際にストレスがかからなくて、変化がわかりやすい細胞種を一つ選ぶ必要があると考えた。そこで、もともとバラバ

ラである血球細胞を実験に用いることを思いついた。脾臓中に含まれる、もともとバラバラのリンパ球にストレスを与えOct4陽

性細胞に変化していくまでの過程を追う実験を考え、少しずつ実験を進めていた。

ラである血球細胞を実験に用いることを思いついた。脾臓中に含まれる、もともとバラバラのリンパ球にストレスを与えOct4陽

性細胞に変化していくまでの過程を追う実験を考え、少しずつ実験を進めていた。

・・・・・・・・・・・・

若山研の研究員の協力を得て、これらの映像を解析すると、ストレスをかけた後、自家蛍光ではなく緑にのみ光る細胞の存

在を確認できた。また赤く光る死細胞とOct4陽性となり緑に光りだす細胞を明確に見分けることができた。特に興味深かった

のは、細胞分裂をすることなく細胞が小さくなり緑に光りだす現象を捉えることができたことだった。iPS細胞の作製過程では、

体細胞のエピジェネティクスの解除は、培養中の細胞分裂の過程で徐々に起こることが報告されている。つまり、体細胞の初

期化のためには細胞分裂が必要と考えられている。しかし、ここで見られている現象は、細胞分裂を必要とせずに細胞の初期

化が起こっている可能性を示していた。iPS細胞の作製過程で起こる初期化とはまったく異なるメカニズムによってOct4陽性の

細胞ができてくる可能性を示したこの実験結果から、ストレス処理後に起こる細胞の変化過程に対する私の興味はさらに強ま

った。

在を確認できた。また赤く光る死細胞とOct4陽性となり緑に光りだす細胞を明確に見分けることができた。特に興味深かった

のは、細胞分裂をすることなく細胞が小さくなり緑に光りだす現象を捉えることができたことだった。iPS細胞の作製過程では、

体細胞のエピジェネティクスの解除は、培養中の細胞分裂の過程で徐々に起こることが報告されている。つまり、体細胞の初

期化のためには細胞分裂が必要と考えられている。しかし、ここで見られている現象は、細胞分裂を必要とせずに細胞の初期

化が起こっている可能性を示していた。iPS細胞の作製過程で起こる初期化とはまったく異なるメカニズムによってOct4陽性の

細胞ができてくる可能性を示したこの実験結果から、ストレス処理後に起こる細胞の変化過程に対する私の興味はさらに強ま

った。

しかし、若山先生のご意見は違っていて、「Oct4陽性細胞という多能性を示す細胞が採取できるならば、キメラマウス作製こ

そが最重要なデータであり、iPS細胞のような(無限増殖できる)幹細胞ができるかもしれない可能性を追うことを目的とすべき

だ」とおっしゃっていた。実験をしていると、Oct4陽性の細胞塊が非常に不安定な状態であることが感じられた。ある一瞬を捉

え、若山先生のゴッドハンドならば、キメラマウスはできるかもしれないとも思ったが、私の一番の興味はやはり細胞の変化過

程だった。

そが最重要なデータであり、iPS細胞のような(無限増殖できる)幹細胞ができるかもしれない可能性を追うことを目的とすべき

だ」とおっしゃっていた。実験をしていると、Oct4陽性の細胞塊が非常に不安定な状態であることが感じられた。ある一瞬を捉

え、若山先生のゴッドハンドならば、キメラマウスはできるかもしれないとも思ったが、私の一番の興味はやはり細胞の変化過

程だった。

***************************

上記の”Oct4陽性”のOct4とは細胞が初期化されたことを示す指標となる遺伝子のこと。装置による”Oct4陽性”との判定は

細胞が幼弱で未分化な細胞、つまり多能性(万能性)をもった細胞であることを意味する。

細胞が幼弱で未分化な細胞、つまり多能性(万能性)をもった細胞であることを意味する。

さて、色をつけた所、とくに青色の部分は決定的に重要である。これは千島学説に肉薄した結果だ。iPS細胞よりよほど

千島学説に近づいている。しかし現実は小保方さんの興味とは違う方向の研究にどんどんと向かっていくことになっていったの

であった。

であった。

それにしても惜しい。あまりに惜しい!小保方さんのような優秀な研究者を失うことは大きな損失だ!と声を大にして叫びた

い。「あの日」はもっともっと多くの人に読まれるべきである。そして小保方さんの復活を祈りたい。

い。「あの日」はもっともっと多くの人に読まれるべきである。そして小保方さんの復活を祈りたい。

本にはまだまだ紹介したい箇所はいくつもあるが、ぜひ本を読んで真実を知っていただきたい。読めばマスコミの情報は信用

できないとわかる。

できないとわかる。

まあ、常温核融合を見ていると、マスコミが信用できない”マスゴミ”であることはもとよりわかっているが(笑)。。

小保方さんが少し前にホームページを開いてネット上で話題になっている。

そのページはこちら-->https://stap-hope-page.com/

STAP現象を再現させる手順が書かれているようで世界中の人が自分で再現実験に取り組めるようになったことは喜ばしい。

あちこちから再現成功の報が出てくることを祈りたい。

あちこちから再現成功の報が出てくることを祈りたい。

ネット上では、 STAP現象はやはり存在する!という主張がさかんになされている。アメリカの研究者が STAP現象と同種の

現象を論文で発表してしまったということまで指摘され、またまた議論が沸騰しはじめた。

現象を論文で発表してしまったということまで指摘され、またまた議論が沸騰しはじめた。

マスコミや周辺の学者が、STAP論文の単なるミスを小保方さんがまるで意図的に捏造したかように世論を誘導し続け、彼女を

をついに捏造犯にまで仕立て上げてしまった罪は重い。重すぎる。その責任をいったいどうとるのか?怒りを禁じえない。

をついに捏造犯にまで仕立て上げてしまった罪は重い。重すぎる。その責任をいったいどうとるのか?怒りを禁じえない。

小保方さんが上記のホームページを開設したのは当然と言える。 論文が取り下げられても、STAP現象の発見の栄誉は小保

方氏にある。

方氏にある。

ただ・・と私は、ここで口ごもらなければならない。(なぜ?)

すこし大きな視点でみれば、小保方氏や山中氏が発見したことなど、千島喜久男博士(1899-1978)がもっと本質的な形でとっく

の昔に示していたことであり、何をいまさら!という研究でしかないからである。

の昔に示していたことであり、何をいまさら!という研究でしかないからである。

体細胞が(血球を経由する形で)万能細胞に初期化されることは千島博士が証明していた。さらに少し遅れて森下敬一博士も

千島学説の正しさを様々な実験で示していた。よって、それは千島・森下学説とも呼ばれる。が、その呼び名は、千島先生は

嫌っていたので私はあくまで千島学説と呼びたい。

千島学説の正しさを様々な実験で示していた。よって、それは千島・森下学説とも呼ばれる。が、その呼び名は、千島先生は

嫌っていたので私はあくまで千島学説と呼びたい。

小保方さんらのされたことは千島学説を知っている人ならぜんぜん驚かない類のものである。ネットのあちらこちらでSTAP現

象と千島学説の類似性は指摘されているし、また千島学説を知るジャーナリスト船瀬俊介氏などもさかんに指摘している。

象と千島学説の類似性は指摘されているし、また千島学説を知るジャーナリスト船瀬俊介氏などもさかんに指摘している。

つまりは・・、いまの生命科学者のやっていることは、なんともばからしいというか、無知も甚だしいというか、そびえ立つ千島

学説の山頂から見ると幼稚というのか・・・、そんなレベルでしかない。小保方さんには悪いが。。

学説の山頂から見ると幼稚というのか・・・、そんなレベルでしかない。小保方さんには悪いが。。

さて、千島学説研究会に何年か前に出席したときのこと。

千島学説を支持する、外科医の酒向猛(さこうたけし)博士の講演の後に、ある一人の聴衆が先生に質問した。

質問:そんなに素晴らしい学説なら、なぜ医学界で認められないのですか?

酒向先生:千島学説が医学界で認められることはありえません。

と即答された。

先生は理由は述べられず、ただ上記のように即答されただけであった。

なぜ千島学説が認められないのか?もし千島学説を認めると、生命科学の基本が根底から瓦解してしまう、教科書の書き換

え、さらには医薬など巨大な利権に影響が・・など言ってはいけない?ことまであり(笑)、認めるわけにはいかない。

え、さらには医薬など巨大な利権に影響が・・など言ってはいけない?ことまであり(笑)、認めるわけにはいかない。

千島学説への医学界からの反論はほとんどなされたことはなかった。医学界は反論できなかった。で、どうしたのか?

黙殺、無視したのである。

しかし、医学界以外の裏側では千島学説は絶大な人気があって支持する人は多い。船瀬俊介氏も述べるように、現代医学

界では千島のちの字も教えられない。よって医学部の学生は千島学説を知らないし、当然、小保方さんも山中さんも知らない

はず。知っている人はいても、それを口にできない空気で満たされているのである。千島学説は教えてはならない絶対タブーと

なっている。おそらく・・千島学説に繋がってしまう STAP現象も認めるわけにはいかないということで、あのような結論に強引

に誘導されたと推測される。(人工的な方法を使うiPS細胞より、自然な STAP現象はより千島学説に近い)

界では千島のちの字も教えられない。よって医学部の学生は千島学説を知らないし、当然、小保方さんも山中さんも知らない

はず。知っている人はいても、それを口にできない空気で満たされているのである。千島学説は教えてはならない絶対タブーと

なっている。おそらく・・千島学説に繋がってしまう STAP現象も認めるわけにはいかないということで、あのような結論に強引

に誘導されたと推測される。(人工的な方法を使うiPS細胞より、自然な STAP現象はより千島学説に近い)

「まさかそんなことないだろう、医者は科学者であり、清く正しい人たちのはずだ!」と思っている人は、無知も甚だしいし、マス

コミも含めた深層の構造をまるで知らない人である。

コミも含めた深層の構造をまるで知らない人である。

そして、このことは常温核融合にも当てはまる。日本のおかれた悲惨な構造を知らない人は、常温核融合が報道され

ない理由もわからない。マスコミが多数参加した荒田先生の公開実験のとき、「明日の新聞が楽しみですね」と私に言った人

がいたのだが、大手は報道しない、無視するとわかっていた。そして案の定、報道しなかった。

がいたのだが、大手は報道しない、無視するとわかっていた。そして案の定、報道しなかった。

マスコミが大バッシングをしているものほど、なにかある、それは真実なのではないのか?と疑っていただきたい。

まったくばかばかしい世界に私たちは生きている。

E-Cat Worldから。

A. RossiのE-Catの1MWプラントを、あるユーザーは3台購入しているようです!

さて買ったのはどこのユーザーか? サイトに出ている!?

常温核融合の原理にもとづくと考えられるE-Catは既に静かに販売されていました。

もっと大ニュースとなってしかるべきですが、しっかりと鍵がかけられているマスコミから流れ出てくることは非常にむずかしい

のです。一つ上で述べた通り。

のです。一つ上で述べた通り。

E-Cat WorldはA. Rossiの発言がE-Catのごたごた劇など面白い話題を日々伝えているニュースです。

英語がむずかしいのですが、なんとなく雰囲気はつかめます。皆さんも覗いてください。

千島学説が誕生する際には、壮絶な悲劇が隠されていた。

その誕生の様子が「STAP細胞の正体」(花伝社、船瀬俊介著)の第7章に記されている。引用する。

「STAP細胞の正体」(花伝社、船瀬俊介著)p.222~p.230から引用

(赤色は杉岡がつけました。一部、強調の仕方が本と同じように表現できない部分は、太文字で置き換えました。)

******************************************************

第7章 弾圧の闇からの復活!千島・森下学説---食は血となり肉となる---

ウィルヒョウの”呪い”に一穴が開いた!

赤血球が体細胞に変わっている!

千島は、驚愕事実を発見した。

「赤血球が他の細胞に変化している・・・」

顕微鏡下は、ニワトリ胚子生殖腺の鮮明な映像。その中で血球が、他の生殖細胞に変化する様がはっきり確認できた。

一九四〇年、九州大学農学部、研究室での出来事だ。

生物学に明るくない向きには、なんのことやら判らない。その衝撃は伝わりにくい。

従来、---細胞増殖は、細胞分裂による---というのが定説であったし、今もほとんどの生物学者、医学者はそう信じている。

あなたは、学校でそう習った記憶があるだろう。それは、次のような定理が、近代生物学から医学界を貫いているからだ。

「細胞は細胞分裂のみで生じる」(独ウドルフ・ウィルヒョウ著『細胞病理学』一八五九年)

だから、赤血球は、赤血球細胞の分裂のみから生じる。一個の赤血球が増殖して無数の赤血球になる。つまり、赤血球は赤

血球以外に変化するはずがない。ところが、顕微鏡下では、赤血球細胞が、あたりまえのように他の体細胞に変化する様が映

しだされていた・・・。

血球以外に変化するはずがない。ところが、顕微鏡下では、赤血球細胞が、あたりまえのように他の体細胞に変化する様が映

しだされていた・・・。

ウィルヒョウは、”近代医学の父”と称賛される巨人だ。その彼が打ち立てた根本理論。

「細胞は細胞から---」

以降、近代生物・医学の根本原理として盤石の地位を確保している。それは、もはや近代科学の絶対律である。研究者に

とって、眼前に遥かに聳える絶壁のようなもの。それに挑むこと、それは学者生命を失うことと同義であった。

『細胞病理学』発表以降、ウィルヒョウ理論は、近代から現代にかけて、世界のあらゆる文献、教科書の中枢で眩しく輝き続

けている。ウィルヒョウのセントラル・ドグマ(中枢教義)だ。

けている。ウィルヒョウのセントラル・ドグマ(中枢教義)だ。

しかし、その権威に跪拝(きはい)する素振りを見せながら、うつむいて密かにつぶやく研究者たちもいるのだ。

「”ウィルヒョウの呪い”め・・・・」

見てはいけないものを見た

冒頭、「赤血球が他の細胞に変わる」一瞬を目撃。思わず声を上げた主は千島喜久男・九州大学農学部助手。すでに四一

歳。学位もない遅咲きの学者であった。

歳。学位もない遅咲きの学者であった。

千島は顕微鏡の前で呆然自失した。今、観察したようなことはありうるのだろうか?

それは、彼が学んできた生物学を根底からくつがえす現象だったからだ。当然、彼が義務教育から大学にかけて学んだのは

「細胞は細胞分裂のみで生じる」という絶対律である。

「細胞は細胞分裂のみで生じる」という絶対律である。

そこでは---赤血球が他細胞に変わる--などという魔法のようなことは、絶対ありえない。

あってはならない。しかし、千島は、赤血球が他細胞へ変化する様子を目撃したのだ。それは、白昼夢では断じてない。彼は

研究室の一隅で、声を失い座り込むばかりであった。

研究室の一隅で、声を失い座り込むばかりであった。

彼は当時「鶏胚子生殖腺」を博士論文テーマとしていた。博士号をとれば、ようやく一人前の学者として社会的にも認知され

る。当時は日中戦争の最中。さらに太平洋戦争の前年、まさに国土は戦争一色に覆われていた。物資も窮乏のおり、千島は

研究材料として比較的に手に入りやすいニワトリの卵に着目したのだ。

る。当時は日中戦争の最中。さらに太平洋戦争の前年、まさに国土は戦争一色に覆われていた。物資も窮乏のおり、千島は

研究材料として比較的に手に入りやすいニワトリの卵に着目したのだ。

ここでいう「胚子」とは、どんなものだろう?

生物の卵子と精子が受精して受精卵となる。「胚子」とは、それから八週間までの状態を指す。それを研究する学問が「発生

学」である。生物の原初の形態が観察できる。学問的にも重要な分野である。

学」である。生物の原初の形態が観察できる。学問的にも重要な分野である。

千島は顕微鏡で胚子の生殖腺を観察していた。この部位は、次世代を形作る原始生殖細胞(卵子・精子)が存在する。生物

学の研究テーマとしては実に興味深い場所だった。

学の研究テーマとしては実に興味深い場所だった。

神が与えてくれた仕事

実験室で千島は眼をこする思いで何度も顕微鏡をのぞき直した。

しかし、画面では赤血球が、平然と、他の細胞に姿を変えていく。半信半疑で首をかしげながらも、それが彼の人生を根底か

ら覆すような”大発見”であることなどとは思いもしなかった。しかし、彼は”見てはいけないもの”を見てしまったのだ。

ら覆すような”大発見”であることなどとは思いもしなかった。しかし、彼は”見てはいけないもの”を見てしまったのだ。

「生殖細胞は分裂増殖して、子々孫々に伝わるものと学説では言っているのですが、(千島)教授がそこで見たものは、その

定説と違った事実だったのです。つまり体細胞の一種である赤血球が、あきらかに生殖細胞へ移行し分化していたのでし

た。千島教授は、その事実に唖然としました。そして、自分の眼や耳を疑ったのです」(『千島学説入門』(忰山紀一著、地湧

社)

定説と違った事実だったのです。つまり体細胞の一種である赤血球が、あきらかに生殖細胞へ移行し分化していたのでし

た。千島教授は、その事実に唖然としました。そして、自分の眼や耳を疑ったのです」(『千島学説入門』(忰山紀一著、地湧

社)

実直一途の千島教授は困惑した。ショックだった。「赤血球が生殖細胞に変化する」なんて・・・・。ありえない。なにかの見ま

ちがいだ。実験をやりなおさなければ・・・・。

ちがいだ。実験をやりなおさなければ・・・・。

千島教授は何百枚もの顕微鏡用標本(プレパラート)を作成し、入念に顕微鏡をのぞき続けた。しかし、どんなに調べても「胚

子細胞は分裂で増殖せずに、赤血球から分化(変化)」していた。

子細胞は分裂で増殖せずに、赤血球から分化(変化)」していた。

「これは、大変なことになった。生物学は、その第一ページから書き直さなければならぬ。神は私に大きな仕事をさせようとし

ている。」

ている。」

千島教授は自宅で、かたわらの夫人に、つぶやいている。

一刻者の研究者であった千島は、以来、ただ眼前に観察した事象を正確に記録にとどめた。ただ、黙々と観察を続け、黙々と

記録を重ねた。

記録を重ねた。

「論文を取り下げてくれないか?」

学位請求論文で提出!逆立ち!

彼は、論文の指導教官(主査)でもある丹下教授にもこの事実を報告した。

顕微鏡標本を見せた。しかし、その返答は案外、そっけないものだった。

「世界一流の学者の説を覆すような大問題を、君が一年や二年の研究で解決できるはずがない。もっと研究してみたまえ」

めげずに、血球の卵内培養や胚体内での血球分化を繰り返す。そして、教授は「赤血球の体細胞への変化」を「間違いない」

と確信にいたった。丹下教授にも懇切を尽くして説明し、説得した。指導教官も、ついにうなずいた。

と確信にいたった。丹下教授にも懇切を尽くして説明し、説得した。指導教官も、ついにうなずいた。

「この研究を『学位請求論文』として提出してもよいよ」

千島教授は、自宅に飛んで帰るや、嬉しさのあまり逆立したという。その欣喜雀躍ぶりが伝わってくる。

敗戦後、一九四七年九月、大労作の研究論文が完成。九州大学農学部に正式提出された(題名:『鶏胚子生殖腺の組織発

生並びに血球分化に関する研究』)。

生並びに血球分化に関する研究』)。

千島は、その結果を胸をときめかせつつ待った。しかし、事態は異様だった。何の反応もない。そうして、提出後、二年が過

ぎ、三年が過ぎた。しかし、論文審査は一向に進んでいる気配はない。その間に、千島は、岐阜農林専門学校に赴任してい

る。

ぎ、三年が過ぎた。しかし、論文審査は一向に進んでいる気配はない。その間に、千島は、岐阜農林専門学校に赴任してい

る。

いろいろ問題があってね

その当時のやりとりは生々しい。

丹下教授に問い合わせる。

「どうなっていますか?」

「一部の人から論文内容に反対意見があるので、様子をみとるんだ」

「反対意見とは、誰がどういうことを言われているんですか?」

「それは、今は言えんよ」

「論文主査である丹下教授、あなたは、この論文をどう思っておられるんですか?」

「具体的に反対はない。パスさせようと思っている。だが、いろいろ問題があってね・・・・」

実は、学位請求論文は、正式受理すると、四か月以内に指導教授に審査請求すべきという規定があった。

平岩教授は、丹下教授の主査に次ぐ副査であった。

同教授は、当初、千島には、こう告げている。

「この審査には、私も相当期間、勉強してかからなければならぬから日時を要すると思います」

それから、なんと四年が無為に経過してしまった。さらに「自分は、この論文をパスさせる自信がない」と平岩教授は論文審査

委員から降りてしまった。

委員から降りてしまった。

さらに、それを理由に丹下教授の口から思わぬ言葉が飛び出した。

「あの論文を自発的に取り下げてくれないか?」

千島は、耳を疑い、血が逆流する思いだった。彼は真正面から抗議した。

「長い間、私の論文を手元に置き、私に対して、一回の疑義も漏らさず、審査員を辞退することは割り切れない。いやしくも大

学における生物学教授ともあろう人が、研究成果に対して、もう少し批判する自信と権威があってしかるべきではないです

か!」

学における生物学教授ともあろう人が、研究成果に対して、もう少し批判する自信と権威があってしかるべきではないです

か!」

「平岩教授は辞退したんだ。だから、意を曲げてあの論文を取り下げてほしい・・・」

丹下教授は、絞りだすように訴えた。

それは断じて出来ません!

そこで情に流され、唇をかんで、論文を取り下げていたら、千島学説は後世に残ることはなかった。千島喜久男は、顔を上げ

てハッキリ言い放った。

てハッキリ言い放った。

「私の書いた論文に、事実なり論理に対して不備な点を具体的に示されもせず、うやむやのうちに葬り去られるような要請に

は、私の学問的良心からそれは断じて出来ません!」

は、私の学問的良心からそれは断じて出来ません!」

さらにたたみかける。

「論文が教授会で通る、通らないは最早、問題ではない。だから、とにかく私の仕事に対して、九州大学としてのはっきりした

判断、処置をとっていただきたい」(『千島学説入門』前出)

判断、処置をとっていただきたい」(『千島学説入門』前出)

その毅然とした態度に、九州大学教授陣は、凍り付き、固まってしまった。

以来、なんと問題の千島論文は、約10年間も、日の目をみることなく、店晒しのまま、放置された。

「日本の旧帝大で、このような長期にわたる学位論文審査の放置は例のないことでしょう。なぜ、審査されなかったかと言え

ば、千島論文を認めると、生物学、遺伝学、細胞学、血液学などの定説が根本から覆ることになり、九州大学はもちろん、他の

大学からも強い圧力がかかり、通過が阻止されたためだったのです。そのことは後年になってわかりました」(同書)

ば、千島論文を認めると、生物学、遺伝学、細胞学、血液学などの定説が根本から覆ることになり、九州大学はもちろん、他の

大学からも強い圧力がかかり、通過が阻止されたためだったのです。そのことは後年になってわかりました」(同書)

つまり、千島論文は、日本の学界を恐慌状態に追い込み、それゆえに九州大学に「千島論文を通すな!」という強固な圧力

がかかっていた。だから、丹下、平岩両教授も窮地に追い込まれ、最後は論文取り下げを懇願してきたわけだ。

がかかっていた。だから、丹下、平岩両教授も窮地に追い込まれ、最後は論文取り下げを懇願してきたわけだ。

論文は完璧で否決不能

実は、解決策が一つだけあった。

九州大学は論文を否決すれば一件落着となるはずだった。しかし、否決には根拠が必要となる。千島論文をいくら徹底精査

しても、まさに完全無欠。非の打ちどころがない。

しても、まさに完全無欠。非の打ちどころがない。

「九大は、否決はできないし、また、いろんな圧力があって裁決はできないし、ジレンマのうちに10年が過ぎたのです」(同

書)。

書)。

まさに、一幕物のドラマである。

大学教授といえども人の子。自己保身に右往左往する様がすけて見える。かれらの憔悴狼狽ぶりが無様なだけに、毅然とし

た千島教授の態度が、まぶしいほどだ。

た千島教授の態度が、まぶしいほどだ。

こうして、一本の論文は、戦争直後の日本の生物学界だけでなく、恐らく医学界にも激震を与えたはず。千島の顔は写真で

見る限り温和で優しげである。どこに、日本の学界を敵に回して、凛として、立ち向かう気迫があるのかとすら思える。

見る限り温和で優しげである。どこに、日本の学界を敵に回して、凛として、立ち向かう気迫があるのかとすら思える。

しかし、こうして千島は、決然と既成の学界と袂を分かった。

孤高の学者として独立独歩、その後の研究者人生を歩き続けることになる。この事件は、近代科学の高峰、千島学説を形成

する第一歩の礎となったのである。

する第一歩の礎となったのである。

まさに、苦難が人をつくる。艱難が歴史をつくる。

******************************************************

注記:上記文中で故・忰山紀一氏の著書からの引用がなされているために、後に岐阜大学教授となる千島氏を”千島教授”としていると考えられる。

これはまさに壮絶なドラマである! 苦労などという言葉では到底表現できない物語だ。

巨大な学界を向こうに回して決然と抗議した千島の姿に感動する。

このような徹底的な弾圧から日本が誇る千島学説が誕生したのであった。

なお文中に出てくる『千島学説入門』の著者の故・忰山紀一氏はその著作で千島学説を広く世に知らしめた大功労者であ

る。そして、現代では、著名なジャーナリストの船瀬俊介氏が千島学説の正当性を強く訴えている。上記「STAP細胞の正体」

は非常な名著。同書を読み、感動し、読者と共有したく引用とさせてもらった。

る。そして、現代では、著名なジャーナリストの船瀬俊介氏が千島学説の正当性を強く訴えている。上記「STAP細胞の正体」

は非常な名著。同書を読み、感動し、読者と共有したく引用とさせてもらった。

ウィルヒョウ理論を”相対性理論”と置き換えると、物理学でもまったく同じ事態が進行している。こっちもあっちも・・である。

E-Cat Worldから。

A.ロッシのE-Cat QuarkX がかなり現実味を帯びてきたようです。

QuarkX は、みんなに大変な驚きとなるだろうと、ロッシはインタビューに答えています。

QuarkX は熱、光、電気を生み出し、高いCOPをもつとのこと。COPは入力エネルギーと出力エネルギーの比のこと、すなわち

COP=(出力エネルギー/入力エネルギー)のことですが、当然この値が高いほど優れたエネルギー産生装置といえます。

COP=(出力エネルギー/入力エネルギー)のことですが、当然この値が高いほど優れたエネルギー産生装置といえます。

E-Cat 1MWプラントのCOPは浅学氏サイトの情報などから20~80と大変高いものですが、QuarkX のCOPはいくらなのか。

興味津々といったところです。

また、E-Cat 1MWプラントは既に販売されていますが(複数台買われている)、一方で、個人向けになると思われるこの

QuarkX の発売はいつごろになるのか?発売国は(こちらで見たように)まずは米国かと思われます。

QuarkX の発売はいつごろになるのか?発売国は(こちらで見たように)まずは米国かと思われます。

さて、今回のQuarkX の上記記事の最後に気になる記述があります。

< E-Cat 1MW発熱プラント 350日間長期テスト終了 >でも言及したNew Energy World Symposium がなんと中止になった

というのです。主催したジャーナリストMats Lewan氏が自身の?New Energy World Symposium のサイトでCancelを宣言してし

まいました。なんでも、その理由として、E-Cat1MWプラントの350日間商用テストのレポートの発表が遅れていることをあげてい

ます。

まいました。なんでも、その理由として、E-Cat1MWプラントの350日間商用テストのレポートの発表が遅れていることをあげてい

ます。

レポートがなければシンポジウム開催の名目がなくなるとの理由からでしょう。延び延びになっていたので嫌な予感があった

のですが、なんとも残念です、詳細まではわかりませんが。この件は一般のマスコミが常温核融合をほとんど取り上げないこと

も一因としてあるでしょう。大きな話題にさえなれば前進するはずですから。Cold Fusionは一般に人には急速に知られてきて

いるというのに本当に惜しいと言わざるをえません。(マスコミは何をやっているのか?)

のですが、なんとも残念です、詳細まではわかりませんが。この件は一般のマスコミが常温核融合をほとんど取り上げないこと

も一因としてあるでしょう。大きな話題にさえなれば前進するはずですから。Cold Fusionは一般に人には急速に知られてきて

いるというのに本当に惜しいと言わざるをえません。(マスコミは何をやっているのか?)

とはいえ、常温核融合や千島学説は(生体内元素転換、ソマチッドも同様ですが)、科学における絶対タブーですから、

妨害や黙殺は当然予想されることであり、簡単に世に出ていけないこともたしかです。

妨害や黙殺は当然予想されることであり、簡単に世に出ていけないこともたしかです。

それだけに生みの苦しみは尋常でない!といえそうです。

この世の中は正邪が逆転しています。

正しいものが嘘と言われ、ウィルヒョウ理論や相対性理論の大嘘が正しいと教えられる。なにかが狂っているとしかいいようがない。

「カントンの犬」をご存じだろうか?

それはルネ・カントンが1世紀以上前に行ったある奇妙な実験なのだが、私は船瀬俊介氏の「STAP細胞の正体」(花伝社)を

読んで、はじめて知った。こんな摩訶不思議な実験があったとは!? まったく知らなかった。

読んで、はじめて知った。こんな摩訶不思議な実験があったとは!? まったく知らなかった。

同書でその実験は千島学説を証明するものとして紹介されており、歴史的に非常に重要な実験であるとわかる。ただし、なぜ

かあまり知られていない。当時は世界的に話題になった実験なのに知られていないのはどうしてか?

かあまり知られていない。当時は世界的に話題になった実験なのに知られていないのはどうしてか?

これも千島学説同様、徹底的に弾圧され、歴史の闇に封印されてきた経緯があったのである。上書から引用したい。

「STAP細胞の正体」(花伝社、船瀬俊介著)p.245~p.246から引用(色は杉岡がつけました)

******************************************************

千島・森下学説を補強する学説あいつぐ

海水”輸血”で犬は元気に

▼「カントンの犬」実験:これは千島博士が生まれる二年前、一八九七年に行われた実験だ。

フランスの生物学者ルネ・カントンは「海は生命の始源である」と確信し、歴史的実験を敢行している。それは、愛犬の血液

を、海水と入れ替える---という大胆不敵な実験だった。海水は約三.五分の一と血液の塩分濃度に調整された。素人考えで

も無茶だ。このような実験を行ったら、犬はたちまち死んでしまうだろう。なぜなら、カントンが行った海水注入は、輸血と異な

る。そこには決定的なものが欠けていた。血球成分である。海水で水分と塩分(ミネラル)を補給しても、血球がなければ、犬は

生きていけない。しかし、結果は違った。「カントンの犬」は最初はぐったりしていた。しかし、やがて元気を取り戻し、起き上がっ

た。そして、実験前より活発に飛び回って見せた。つまり、この実験は---「薄めた海水」は輸血の代替になる---という証明と

なった。では、血球成分は、いったいどこから生じたのか? かんたんなことである。

を、海水と入れ替える---という大胆不敵な実験だった。海水は約三.五分の一と血液の塩分濃度に調整された。素人考えで

も無茶だ。このような実験を行ったら、犬はたちまち死んでしまうだろう。なぜなら、カントンが行った海水注入は、輸血と異な

る。そこには決定的なものが欠けていた。血球成分である。海水で水分と塩分(ミネラル)を補給しても、血球がなければ、犬は

生きていけない。しかし、結果は違った。「カントンの犬」は最初はぐったりしていた。しかし、やがて元気を取り戻し、起き上がっ

た。そして、実験前より活発に飛び回って見せた。つまり、この実験は---「薄めた海水」は輸血の代替になる---という証明と

なった。では、血球成分は、いったいどこから生じたのか? かんたんなことである。

---肉は血となり食となる---。体細胞が血球細胞に戻ったのだ。ただ、それだけのこと。

これは、まさに千島・森下学説の決定的な証明となる。

しかし、時と場所を隔てて、千島博士とルネ・カントンが出会うこともなかった。

また、博士は、「カントンの犬」実験を亡くなるまで知らなかったようだ。

生前の膨大な著述にも、この奇跡の実験に触れた形跡はない。

これも、無理からぬ。カントンもまた千島博士同様も、現代医学界から激しい弾圧と黙殺にさらされた。彼が提唱した海水療

法(タラソテラピー)ですら、細々と命脈を保って今日に至っている有様なのだ。国際医療マフィアは、「カントンの犬」実験報道

も後世、徹底的に弾圧、圧殺した。だから、千島博士が、同志の学者の存在に巡り合えなかったのも、無理からぬ話なのだ。

法(タラソテラピー)ですら、細々と命脈を保って今日に至っている有様なのだ。国際医療マフィアは、「カントンの犬」実験報道