| 極東ロシアのモダニズム 1918-1928 ロシア・アヴァンギャルドと出会った日本 | 2002年4月6日−5月19日 町田市立国際版画美術館 5月26日−7月7日 宇都宮美術館 7月16日−9月1日 道立函館美術館(五稜郭町37の6) |

| この夏、いちばん刺戟的だった美術展。 ロシア・アヴァンギャルドは、いわゆる絵画だけではなく、デザイン、ポスター、さらに演劇、映画などにおよんだ総合的な芸術運動だったが、それがモスクワやサンクトペテルブルクだけでなく、はるか極東にまでその波が押し寄せたばかりか、おりしも前衛芸術運動がわきおこりはじめた日本にもおおきな影響をおよぼしていたというのだ。 越境するダイナミズム。うーん、すごいなー、とおもうのは、筆者だけだろうか。 越境、といえば、この展覧会は4部構成になっているのだが、複数の部に登場する作家・画家が多いのがおもしろい。 ロシア・アヴァンギャルドの全体像や、大正期の前衛芸術運動について、総合的な所見を述べる準備も力量も筆者にはないので、ここでは、いくつかの展示品を見て、気のついたことを、つれづれなるままにしるしていこうとおもう。 |

|

| まず第1部は「ロシア・アヴァンギャルド」。 おもに日本国内に所蔵されている作品から、この劃期的(かっきてき)な芸術運動の全体像を見るもので、まあ、サワリというか、導入部みたいなものだ。 抽象画の祖・カンディンスキーのリトグラフ、マレーヴィチの素描、リシツキーのリトグラフ、タトリンのレリーフなど、きら星のような顔ぶれだ。 その中で、個人的に 「カッコイイ!」 とおもったのは、マヤコフスキー(ロシア革命期最大の詩人)が責任編集していた雑誌「新レフ」の数々。表紙の装丁はロトチェンコによるものだが、軍艦やアパートの写真、大胆なロゴタイプや色の配置などが斬新で、いまの雑誌といっても通用するのではないかとおもったくらい。 どこか、戦中の日本の対外宣伝雑誌「FRONT」を連想させる。 ロトチェンコは、じぶんのアトリエに暗室を構え、ライカを持って、写真にはずいぶんのめりこんだ人のようだ。 また、彼によるリトグラフ「ドゥブロリュート社株主募集」のポスターなんてのもあった。どうして社会主義ソヴィエトで株主募集なんてするの? と思ったけど、ちょうどこの時期は、NEP(ネップ。白軍との内戦による経済の疲弊を立て直すため、統制をゆるめ、部分的な資本主義の復活を認めた)の時代だったようだ。 |

|

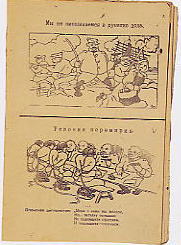

| 第2部は「極東ロシア 未来派と革命のプロパガンダ」。 中央アジアで活動していた未来派のブルリュークやパリモフらがやってきて、活気づいた1920年ごろのウラジオストクでの前衛運動を紹介している。 作品は油彩のみならず、新聞の風刺漫画、リノカット版画集、ポスターなど、多岐に亘っている。  ここでは、1920年に20代の若さで亡くなったウラジオストクのイワン・ヴィジンの作品群が目に付いた。 「ブルジョアの手を借りない国際貿易の初めての試み」といったポスター下絵は、たしかに政治的な主題のものであるが、描くことの原初的なよろこびにあふれている。ルナチャルスキーの戯曲「天国のイワン」舞台衣装下絵などにしても同様だ。 もうひとつ気になったのは、おもにハバロフスクで活躍したニクトポリオン・ナウモフ(1891−1928)の「ニク・カリカチュール集」収載のマンガである。 内容的  には、当時シベリアに出兵してソヴィエトに干渉をつづけていた日本を皮肉るものが多いのだが、問題は絵柄である。陰影というものがほとんどなく、丸っこい輪郭線がのびのびと走っている。初期の手塚治虫の周辺にいた作家だといわれれば、信じてしまいそうな画風なのだ。 には、当時シベリアに出兵してソヴィエトに干渉をつづけていた日本を皮肉るものが多いのだが、問題は絵柄である。陰影というものがほとんどなく、丸っこい輪郭線がのびのびと走っている。初期の手塚治虫の周辺にいた作家だといわれれば、信じてしまいそうな画風なのだ。西洋人が、ペンや銅版画でカリカチュアを描くと、細かい線をびっしりと使って影をつけるものである。その伝統は、日本美術の影響を受けたビアズレーあたりから変容していくわけだが、このナウモフは、ビアズレーなどともまったくことなる。 ところが、彼は「ブルジョアの手先、エスエルとメンシェヴィキどもを信じるな」ポスター(1922年)などでは、伝統的な、影のある画風である。かなり大ざっぱに言えば、日本のマンガと映画の看板くらいちがう。 さらにこの人は、リノリウム(リノカット版画で彫るもの)に彩色した絵も制作しており、どうもいろんなことをしたらしい。 なお、ブルリュークやパリモフは第3部、第4部にも登場する。 |

|

第3部は「極東ロシアのモダニズム」。 分量的にはこのセクションがいちばんすくない。 アヴァンギャルドというよりも、印象派などの影響を受けた、穏当な近代絵画があつめられている。 とりわけ、ウラジオストクの美術教師だったカルル・カーリの風景画は、画面を満たす弱くやわらかい光や、おだやかな水面のゆらぎが、北方の風土をじゅうぶんにつたえていて、共感をおぼえずにはおれない。とくに「リャンチの秋」の、水面の青と、黄葉の対比は、鮮烈である。 図録の巻末の、作家略歴の歿年の項に「1938 ラーゲリ(強制収容所)」とあるのを読むと、いったいこの画家のどこに、政府に目をつけられるようなところがあるのかいぶかしく感じ、ますます複雑なおもいにとらわれる。 |

|

最後の第4部「日本の近代美術」が、もっとも膨大なセクション。 このなかで、5つに細分されている。 つまり 1 ロシア・東欧の作家と日本 2 ロシア未来派の衝撃−大正期の前衛 3 ロシア未来派への理解 4 ロシア未来派と日本の版画・図案 5 日本の漫画 の5つである。 1920年、ダヴィト・ブルリュークとヴィクトル・バリモフが来日し、各地で展覧会をひらき、かなり話題を呼んだらしい。図録に引用された新聞報道によれば、売れ行きも上々だったようだ。 もっとも、「未来派」というふれこみでやって来て、持参・展覧した作品はたしかにキュビスムや未来派の影響のうかがえる前衛的な絵画が多かったようだが、日本滞在中に筆を執った作品は、穏健な印象主義ふうの絵である。  ただ、ちょっとびっくりしたのが、バリモフの油彩「日本女性(母子像)」(1920年)である。 ただ、ちょっとびっくりしたのが、バリモフの油彩「日本女性(母子像)」(1920年)である。茶色と緑を主体にした大胆な構成は、萬鉄五郎そっくりなのだ。 収蔵先は「萬鉄五郎記念美術館寄託」となっている。 萬(よろず)といえば、大正期の日本に初めてキュビスムを導入した画家として知られる(もっとも、先年の道立旭川美術館における展覧会「美と土俗」で、日本的な伝統の下に再解釈された画家像が提示されている)。 萬の代表作「もたれて立つ人」が、たしか1917年だったから、バリモフが一方的に萬に影響をあたえたということではあるまい。ただ、バリモフが萬を知らずにこういう絵を描いていたというのも、ちょっと考えにくいようにおもう。 柳瀬正夢(やなせ・まさむ。1900−45)は、大正期の前衛運動を代表する「マヴォ」「三科」に参画、のちにプロレタリア運動に身を投じた画家で、この展覧会でも、2カ所にわかれて陳列されている。 前半の油彩「門司」は、ばら色や水色が交錯する明るい画面で、舟で作業をしている人が2人ほど見えるだけだが、何かしら活気を感じさせる絵だ。 柳瀬は松山生まれだが、幼少時代は一時里子に出されたり、父が満洲へ出稼ぎに行っていたりして、あまり明るいとはいえず、むしろ1911年に移り住んだ門司(現・北九州市)時代のほうが、のびのびと少年時代を送っていたようだ。15歳のときに院展入選を果たし、10代後半のころは毎年門司で個展も開いている。 この「門司」を描いた1920年は、ちょうど読売新聞に図案の係として入社した年で、活気ある港湾都市を思い出して描いたのだろう。 尾形亀之助(1900−42)は、油彩「化粧」1点だけが出展されている。 素封家に生まれて、東北学院中退後も定職を持たずに暮らしていた尾形は1921年、第一回未来派美術協会に作品を出品。翌22年には、三科インデペンデント展の開催に奔走している。 24年に「三科」が結成されたとき尾形は、腰につけたひもに絵をむすびつけて、会場の床の上を引きずって走りまわったという伝説がのこっている。 ただし、25年ころを境に美術から離れ、詩作にシフトしていくようになる。 こんな人物なのだから、さぞ詩もアヴァンギャルドなものだったろうと推測して詩集を開いてみると、なんだか、世渡りを拒否して自分の世界に引きこもっていくという、前衛美術家らしからぬ詩人像が浮かび上がってくる。 昼間、なんにもしないで家にいて、ぼんやり見聞きした印象をひとつふたつならべた詩が多い。 最晩年の散文詩をのぞけば、みじかい詩がほとんどなのだが、そのなかでも短いのをふたつ。 白に就て 昼晩年には実家も傾き、仙台市役所に勤めるようになるのだが、詩人との交遊を断ち、餓死にあこがれ、妻に逃げられ−という年月をすごし、だれにも見取られぬうちに死歿する。 詩といえば、岡田龍夫(生歿年不詳)の装丁による、萩原恭次郎の詩集「死刑宣告」も展示されていた。 萩原(1899−1938)、彼の第一詩集「死刑宣告」、そして彼が小野十三郎、壷井繁治、岡本潤らと出した大正末期のアナキズム系同人誌「赤と黒」こそは、日本の近代詩を大きく転換させたものだった。 そもそも「死刑宣告」という題名からして、詩集の題名らしくない。 たとえば、代表作「食用蛙」の書き出し。 貴婦人の地下室●●このころの特徴として、美術と文学が人脈的にもけっこう近かかったことが挙げられるとおもう。 |

|