ミント音声教育研究所

ミント音声教育研究所

ホーム ミント アプリ

ミント アプリ

ケーションズ

ホーム 映画映像シーン検索サイト

映画映像シーン検索サイト

セリーフ 字幕付き動画再生サイト

字幕付き動画再生サイト

トーキーズ ミント名作劇場

ミント名作劇場 日本の昔話

日本の昔話

朗読絵本

「竹取物語」 群馬の昔話

群馬の昔話

朗読絵本

「猿地蔵」」 日本の名作

日本の名作

朗読

芥川龍之介

「トロッコ」 英語朗読絵本

英語朗読絵本

マザーグース Mother Goose 映画

映画

オズの魔法使い

歌「オーバーザレインボー」 映画

映画

カサブランカ

シーン「君の瞳に乾杯」 英語で折り紙 Origami

英語で折り紙 Origami

折鶴 つる crane ベクターライブラリ

ベクターライブラリ 公開作品一覧

公開作品一覧- 英語作品

朗読絵本

朗読絵本

ふしぎの国のアリス

第1巻 聞き取りドリル

聞き取りドリル

オバマ大統領 就任演説 聞き取りドリル

聞き取りドリル

オバマ ノーベル平和賞演説- 語学ソフト

ミングル

ミングル

リーダビリティ計測ソフト ワーズピッカー

ワーズピッカー

英単語拾い2- ゲーム

朗詠・百人一首

朗詠・百人一首

読み上げ&ゲーム 数独ナンプレゲーム

数独ナンプレゲーム

東海道五十三次

詰独 一人旅 数独ナンプレゲーム

数独ナンプレゲーム

富嶽36景 富士登山

詰独 次の一手- ユーティリティ

書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ バリュー 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ ライト 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ ビジネス 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ アカデミー

2019/03/11 言語教育エキスポ2019に参加して | ||||||||||||||||||||||

|

言語教育エキスポ2019は、大学英語教育学会(JACET)関東支部教育問題研究会が主催する実質的な年次大会で、毎年3月に早稲田で行われてきた。 今年のテーマは「AIや翻訳機が進化したら外国語教育はどうなる」であった。 言語教育エキスポの魅力は、現場の教育と教授法に熱心な先生方の問題意識を共有できることだ。 そこで今回は、田淵が視聴したすべての発表について所感を書いた。田淵の学習メモである。 日本の英語教育が抱える問題点と新しい方向性がおのずと浮き彫りになってくることを期待している。

会場は早稲田大学商学部の会議室である。一般教室からは区別された区画である。部屋は20人くらいから100人を越える規模まであるが、そのうち406から410までの5教室に定員300人の参加者が思い思いに分散する。 田淵の発表が409教室であることから、終日にわたり409教室のひとつの椅子に座り続けた。 定点とした409教室は40人ほどの規模で、席がコの字型に配置され、9個の題目で19人の発表者が登場した。  409会議室のひとこま

発表1つにつき30分枠が与えられ、朝の9時から夕方の5時まで13コマが並ぶ。そのうち1コマは3つでセットの紹介報告(90分枠)で、1つは協働学習のワークショップ(90分枠)になっていた。

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

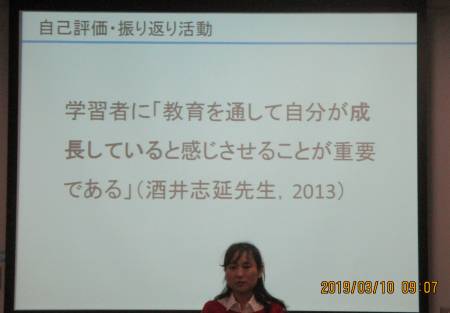

酒井先生の印象的な言葉で発表が始まった

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

右から二人目(背の高い方)がMORRIS先生

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

お勧めの参考文献

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

AI翻訳機+対訳コーパス操作説明動画上映中の会場

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| ..[↑] 10 | ||||||||||||||||||||||

|

2019.03.13 田淵龍二 TABUCHI, Ryuji | ||||||||||||||||||||||