|

第一章

今年もまた、暑気と湿気と暴風雨の季節がやってきた。 上海の台風は早い。七月にもならないうちから強風と豪雨が容赦なく全市を襲う。そうして何人かが看板に当たり、別の何百人かが家を失う。 「空が敵、か」 南京路(ナンキンルー)を走るタクシーの中から、林尚志(はやし・たかし)は豪雨に霞む空を睨んだ。スーツの袖をめくり、安物の腕時計を見る。 思わず溜息が漏れた。 「・・・・あと十三分」 全く、いい勉強になった。あやうく仕事に失敗するところだ。 尚志は硬い背もたれに体を預けた。美男子、とは言えない。およそどこにでも居そうな、中肉中背の青年だ。長めの髪を額の真ん中からきっぱり分けている。優しげに少し垂れた目が、厳しさを秘める瞳を中和していた。

いつもは見物客と買い出し客で賑わう南京路だが、台風直下では歩く者もいない。ファションセンスで名高い無敵の上海小姐(シャオジェ)も、台風ばかり苦手のようだ。盛大に水を跳ね上げ、尚志の乗るタクシーは走っていく。

やがて車はちっぽけなビルの前に停まった。入り口に、衝天大廈と書かれた額が飾られている。 「ここで待っててくれ」 「是(シィ)」 運転手に言いおいて階段に向かう(ここのエレベーターが動いたためしはないのだ)。濡れて膝にまとわりつくスラックスに閉口しながら、誰もいない狭い階段を上っていく。 四階の入り口は、頑丈な木の扉で入り口を塞がれていた。中国の私企業は入り口を厳重に閉ざす癖がある。二重扉は当たり前、鉄格子つきの入り口もある。日本のようなガラス扉だけの公司(かいしゃ)は一度しか見た事がない。開放的な会社だと感心したが、訊いてみると扉は防弾ガラス、鍵は二重の電磁ロックだった。 手垢で汚れたブザーを押すと、即座に応答があった。 「ウェイ?(もしもし)」 「ポシコァイティ、リンシャンチ」 尚志が言うと、大きな音を立てて入り口が開けられた。下っ腹の目立つスーツ姿の中年男が、ニヤニヤしながら立っている。男の向こうに見える時計は、五時五分前を指していた。 「台風でも時間厳守。よくやるなあ、シャンチ」 「シャンチ」は「尚志」の中国語読みだ。 「タンラン(当然)・・・」 尚志は面白くもなさそうに書類カバンを手渡した。男は書類カバンの中身を手早く確かめる。 「おかげでまた五元儲かった」 「・・・おたくの会社はバクチを厳禁してるはずだけど。総経理(社長)命令で」 「その総経理が元締め」 「・・・人をダシにすんなって言っとけ」 忌々しそうな尚志を見ていっそうニヤニヤしながら、男は書類束から一枚を引き抜いた。署名して尚志に渡す。 「おたくの総経理によろしくな」 「・・・・・・・・是」 かすかに頭を傾け、尚志はきびすを返した。 「愛想のない奴は嫌われるぞー」 「賭けをやめたら愛想よくするさ」 「こんな面白いことやめられるもんか」 鼻を鳴らす音。重い扉が壁面を震わせながら閉じられた。

上海は、市だ。そのくせ面積は茨城県より広く、人口は東京都より多かったりする(どこが「市」なんだか)。 その巨大な上海市街を真っ二つに分けるのが成都路(チョンツールー)高架道路だ。上海を東西に区切るこの道路を北上すると、やがて左側に上海伊勢丹の純白の建物が見えてくる。その次のインターチェンジで降りて、車で二、三分。表通りから入り込んだ邯鄲東路(ハンタントンルー)の一角に、尚志の働く公司があった。 『上海破時快梯公司(シャンハイポシコァイティコンス)』― 何やら大仰な名前だが、やってる事は宅急便屋だ。 上海は中国で一、二を争う経済先進都市である。更新期限の迫る契約書や手形など、遅配が企業の命取りになるような文書が、そこら中を飛び交っている。しかし 中国の運輸システムは効率が悪く、遅い。運が悪いと、配達が遅れたせいで倒産、なんて事も起こりうる。 そこに現れたのが宅急便会社。値段は高いが安全確実な宅急便会社は、時間厳守を旨として大歓迎された。同業者も多く、今では上海の私企業になくてはならない存在である。破時快梯も、あまたある中小宅急便会社の一つだった。 ちなみに尚志、会社では入社二年目の新米にすぎない・・・・ 「台風の日も仕事か。何やってんだ?」 タクシーの運転手が、後席の尚志に聞いてくる。額の後退ぶりと裏腹に、声は若々しく張りがあった。ひと仕事終えて緊張も解けたのか、尚志は世間話に応じた。

「宅急便。知ってるだろ」 「ああ。何でもすぐに届けますって奴だな。でもタクシーなんか使って、モトが取れんのか?」 ざぁっ! 一瞬だけ雨音が強くなった。高架の排水管の下を通り抜けたらしい。 「滝の下を通ったみたいだな・・・・ウチの会社は客を選ぶんだ。本当に急ぐ客は、値段なんて聞かない。ウチはそういう客専門だから、タクシーも飛行機も使いたい放題」 「そりゃ豪儀だ」 運転手が口笛を吹く。尚志は運転手の口元を見て、顎に残った八角形の傷跡に気付いた。運転手はバックミラーで尚志の視線を辿ると、まばらに髭のはえた顎を撫でる。 「シーツァン(チベット)でね。ガキどもに狙われたんだ」 「軍隊にいたのか」 運転手は振り返って尚志を見つめた。 「まだ現役だよ。実は俺、スパイなんだ」 「ふぅん」 尚志が鼻を鳴らすと、運転手は少しむっとした表情で肩を力ませた。 自分から名乗る諜報員(チェンタン)などいるわけないが。 「この前も、波特曼酒店(シャングリラ・ホテル)で一級犯罪者を乗せて、公安局に直行したんだぞ」 と運転手、ここでワルっぽくにやりとしてみせる。 「一級犯罪者?」 「不埒な白人(ガオビーズ)が、女の子を酔わせて部屋に連れこもうとしやがったんだ。警官には暴行未遂と誘拐の現行犯だって言ってやったよ。今頃は牢の中だ」 「そのスケベ野郎。きっと、公安局に着くまで周りなんか見てなかったんだろーな」 「おーよ。舌なめずりしてたらよ、いつのまにか警官に囲まれてんだぜ。その時の顔ったらなかったね」 運転手は、白酒をガブ飲みしたような白人の表情を思い出し、ハンドルを叩いて笑い出した。尚志もつられて苦笑する。 笑っている間に、タクシーは公司に着いていた。 尚志は財布を取り出すと、運賃を渡した。 「おいおい、こんなに貰っていいのか」 尚志が払った運賃を確かめて、運転手が驚く。 「俺の金じゃない。台風の中ごくろーさん」 そう言ってドアを開けようとした尚志に、運転手は名刺を突き出した。見ると、質の悪い厚紙に杜詩敬(トゥ・シチン)という名前と、電話番号が印刷されている。運転手は口元をニタッとさせて言った。 「携帯の番号。必要ならいつでも呼んでくれ」 「・・・・覚えとく」 尚志は胸ポケットに名刺を突っ込み、豪雨の下に飛び出した。

破時快梯は、汚い雑居ビルの一階にある。狭い入り口にピカピカの看板が架けてあるのが、かえって胡散臭い雰囲気を醸している。ただし大手の宅配会社のように、トラック置き場など持っていない。ほんとうに小さな会社なのだ。 ドシャ降りに辟易しながら尚志が事務所に入ると、どうやら中も荒れ模様のようだった。 「だから他所(よそ)行けっつってんだろー!」 ドスの入った声が耳朶を打つ。 甲高い声が負けずに応えた。 「うっさいわねぇ。あんたこそどっか消えなさいよ!」 (なんだあ?) 狭い事務所である。十畳もない。南に面した窓の他は、すべて錠付きの本棚で埋められている。置かれた机は五つだけだ。

騒ぎの元は二人の男女だった。いや、男と少女か。事務所の中央で、先輩の戚資先(チー・ヅシェン)が十五、六歳の女の子と言い争っていた。いい年した資先が椅子を蹴立てて子供とやりあっているのは、なかなか珍奇な光景だった。 資先は国営鉄道の出身で、中国の鉄道という鉄道を知り尽くした腕利き配達人だ。『鉄道の生き字引(ティエルーダ・フォディートゥ)』のあだ名で同業者にも知られている。 一方の女の子は、見るからに華奢だった。 面立ちは整っているものの、黙っていても吊り目がキツそうな印象を与える(口調から察する所、その印象は正しいようだ)。クセのありそうな短髪は光沢を放っていて、きちんと手入れされているのがわかる。小麦色の細い体に着けているのは、青いTシャツとスリムなジーンズだけだ。ジーンズは上海で流行りのウエストブランド。 事務所には他の先輩もいたが、皆が資先と女の子に注目している。誰も尚志に気付かなかった。 「仕事の邪魔なんだよっ。ここはガキの遊び場じゃねーぞ!」 「仕事? へー、仕事。あたしにはタバコすってボォーーーーーッとしてるようにしか見えなかったけど!」 「・・・・・・・」 戚の反応が鈍った。 「ここは宅急便の会社だと思ってたけど、タバコ吸うのが仕事なの?」 「う、うるせーなっ」

(こりゃいいや) 口の達者な資先が、珍しくやりこめられている。尚志が口元を緩めた時、口げんかを見守っていた色白の美女がふと振り向いた。 「あら尚志」 受け付け担当の呂恵泉(ルー・ホイチュァン)だ。上海っ娘には珍しい、奥ゆかしい性格の持ち主だ。総経理の身内なので誰も手を出さないが、配達人の多くが彼女を狙っている。尚志にとっても、忙しい仕事の合間に恵泉の笑顔を見るのは、密かな楽しみだった。 「いつ帰ってきたの?」 「今」 この会話で、事務所にいた全員の視線が尚志に向いた。奥の机に陣取っていた一人の小男が飛び出してくる。 「尚志!」 「あ、総経理。帰りました」 熊猫(シュンマオ)があだ名の総経理、顧胎士(ク・タイシー)が、眉根にしわを寄せて尚志の腕をつかんだ。 「何やってんだ。丸一日も遅れて」 本当は、昨日の夕方に着くはずだった。 「あー・・・それが」 と、それまで喧嘩を見物していた女子社員の一人が、ぼそりと言った。 「恵泉が心配してたんだよォ?」 「え?」 「!」 尚志が恵泉を見ると、白い頬を染めてうつむいた。 「・・・そ、それは、仕事仲間だから・・・」 「あ、恵泉!」 恵泉が給湯室に逃げる。彼女を目で追う尚志の肩を、総経理が(色々な意味を込めて)強く掴んだ。 「尚〜志〜」 地の底から立ち昇って来るような声。 尚志は反射的に直立不動の姿勢になった。 「は、ハイ!」 「何があった?」 「えっと、台風で武漢(ウーハン)から飛行機が出ませんでした」 「鉄路(鉄道)か」 「はい。刻限までに届けました」 五分前だったけど、とは言わない。 尚志が受領証明を見せると、総経理は肩の力を抜いた。 「ならいい。ご苦労だった」 契約時間内に届けるのが、この仕事の鉄則だ。遅配は契約違反と見なされ、代金(と給料)が支払われない。時には損害賠償を請求される事もある。 総経理は下腹を揺らして自分の机に戻った。そして話が終わったと見るや、口喧嘩が再開される。 (どー見たって先輩の負けなんだから、やめりゃいいのに) そう思う尚志だが、中国人が負けを認めたがらない事もよくわかっている。そこで見物に加わることにした。 空いている椅子に腰を下ろすと、視界の横から白い腕が伸びてきた。 「はい、尚志」 いつの間に戻ったのか、恵泉が紙コップに淹れたコーヒーを差し出す。整った顔でにっこり微笑んでいた。 「ありがと、恵泉」 「お疲れさま」 この一言は総経理の「ご苦労だった」より百万倍嬉しかった。

先輩対少女の口げんかはますます白熱し、資先の敗色が一層濃くなっていた。少女は可愛い顔に余裕の笑みを浮かべ、真っ赤になった資先を鼻であしらっている。 「恵泉。あの子、何なんだ」 小さな宅急便屋に可愛い(けど辛辣な)女の子。見れば見るほど変なシチュエーションだ。 恵泉も尚志の横の椅子に座った。かすかに香水の香りが流れる。 「しあさっての朝までに広州(カンチョウ)に着きたいんだって」 上海から広州までは、直線距離でだいたい千二百キロくらいだ。 「旅行社の仕事だな。だいいち、広州なら飛行機で一本じゃないか」 自分のコーヒーに口をつけた恵泉が窓を指した。 「台風でなきゃね」 確かに。 恥じ入った尚志がコーヒーカップに目を落とす。それを見て恵泉はクスリと笑った。 「どこの旅行社にも断られたって。保護者がいないせいね、きっと」 「保護者がいないって?」 「それで広州に連れて行けなんて、まともな話じゃないでしょう」 「で、宅急便屋に来たと。そんな話、請けられるもんか。総経理は何で追い返さないんだ」 恵泉は眉をひそめた。総経理の様子をうかがってから、尚志の耳に唇を寄せる。 「何。そんなに払うって?」 恵泉が肩をすくめた。 「それも札束持参の現金払い。総経理にとっては良い話でしょう? 『輸送』する人がいればって事になって・・・」 「・・・・・パス」 「するよね、普通」 「それでアレか」 尚志は資先を圧倒している『荷物』を眺めた。配達人のリーダー格である資先が少女を追い帰そうとしたが、少女が頑として動かない、という所か。 「もちろん『荷』も問題だけど、それ以前のこと。飛行機を使わないで三日後の朝までに広州なんて、無理無理」 「なるほど」 陸路で千八百キロ、しかも台風の中を、だ。最低限四日は欲しい。三日で行きたいなんて正気の沙汰じゃない、と配達人なら声を揃えるだろう。 「尚志も無理だと思うでしょう」 「どうかな・・・運による」 「え?」

突然、事務所が静寂に包まれた。

「・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・なんだよ」 「アンタ・・・・・・・」 少女が腰に手を当てた格好で、尚志を見下ろしていた。向こうで資先が、喧嘩をいきなり中断されて口をパクパクさせている。 少女が小さな唇を開いた。 「どういう意味」 「なに?」 「いま言った事よ。どういう意味?」 失敗した、と思った。 資先達があまりにやかましいから、聞こえるなんて思わなかった。 「・・・・・」 素早く頭を働かせる。 考えるまでもなく結論が出た。 (面倒は御免だ) 「何か聞こえたか?」 とぼけて周囲を見渡す。 少女が大きな目を細めて尚志を睨み付けた。 「そっちの女の人が無理って言ったら、あんた応えたじゃない、運によるって」 やれやれ、口が回って耳もいい・・・尚志は心の中で舌打ちした。 こいつはどう見ても厄介の種だぞ。 と、いきなりパンダ(総経理)が大声を出した。 「そうか、尚志が帰って来たなら問題ないじゃないか!」 「は?」 背筋をゾクリとしたものが通る。反対に事務所の中はホッとした雰囲気に包まれた。さっきまで怒鳴りちらしていた資先まで、急に愛想良くなって尚志の肩を叩く。

「いや、誰が広州まで行くかで、みんな頭を抱えてたんだ。そのせいで」 と戚資先、ここで少女に頭を下げる。 「お客様と言い争いになってしまったよ」 「・・・お?」 (先輩が『お客様』だって!?) 全身が鳥肌立つ。 「しかし何も心配しなくてよくなった」 そして総経理が締めくくる。 「尚志が行ってくれるからな」 尚志は反射的に椅子を蹴った。 「冗談じゃない!」 「冗談じゃないぞ。さっそく、今から行ってくれ」 膝が折れた。 (鬼かあんたはっ) 尚志が怒鳴る前に、横槍が入った。 「ひどいです、総経理。尚志は帰ったばかりじゃないですか」 恵泉が総経理に詰め寄る。尚志はその後ろ姿をほとんど拝みそうになった。 「そうだなあ」 恵泉に応じる総経理の声は、拍子抜けするほど穏やかだった。 「確かにその通りだ。尚志も疲れていることだろう」 重々しく総経理が頷く。 「しかしだ。ここに、こんなにお急ぎでこんなに困っているお客様がいる」 総経理の言葉に合わせて、少女が溜息を吐いた。ものすごーくワザトラシイと思ったのは尚志の気のせいか。 「私とて狼心狗肺(人でなし)ではない。他に行ける者があれば、もちろんその者に行かせただろう」 資先が肩をすくめる。 「悪いが俺らには無理な仕事だな」 先輩同僚が一斉に、実に残念そうに首を振ってみせた。 「いや俺だって・・・」 「だが!」 尚志の言葉を打ち切るように、総経理は声を張り上げた。 「たとえ運次第でも、行けると思った強者はここに一人しかいないっ」 「・・・・・・・・・・・」 (なんか口調が芝居がかってきたな) 総経理の趣味が京劇鑑賞だったことを思い出す。 「それは尚志、お前だっ・・・って、話を聞かんか!」 尚志には聞く必要もその意志もなかった。 「お嬢ちゃん」 「何?」 「あんた、運は良い方か」 「・・・・・・・・たぶん」 「そりゃ羨ましい。でも俺はとてつもなく運の悪い男でね、済まないけどご一緒できないな」 「っ!」 尚志は少女に背を向けた。やっと一仕事終えたところだ。身元の知れない娘の引率旅行なんて冗談じゃない。

くん。 スーツの裾が引かれた。 「・・・・・・・・・・おい」 「・・・・・・・・・・・・」 少女は無言だった。尚志のスーツを強く握り締めたまま、上目遣いでじっと見上げてくる。 「放せよ」 「・・・・・・・・・・・・」 「尚志・・・」 どっちに気をつかっているのか、恵泉が囁く。 「・・・・・・・・あのなぁ」 「・・・・・・・・・・・・」 「いいか、お嬢ちゃん。台風なんて明日あさってにはどっか行っちまうんだ。飛行機が飛ぶまで待ってればいいだろ」 「・・・駄目なの。飛行機は」 「駄目って何が。まさか飛行機が怖いってわけじゃないだろ」 少女は少し躊躇い、こくんと頷いた。 「おいおい。嘘だろ、飛行機が怖いなんて」 「・・・・飛行機、駄目なの」 その言葉を聞いて資先が唸った。 「・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・」 (まったく・・・・・・) 「・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・」 膠着状態になってしまった。 こういう事があるから思うのだ。 とことんツいてないと。 (ホント、どうして俺の客は子・・・・・・・・・・・・)

しまった。

そう思ったが、遅かった。

願い。

他に頼る術を知らない子の。

果たされなかった――

そして、約束。

人生最悪の思い出が、尚志の心を一息に通り過ぎた。 「・・・・・・・・・・・・・」 「・・・・・・・・・・・・・」 深い嘆息。 「・・・・・・・・・ひでぇ運だよなぁ・・・・・・・」 「え?」 少女は聞き返すが、尚志は答えなかった。 「・・・・・・・先に、聞いとく」 「・・・何」 「依頼通りに行けるかどうか、本当に運次第だ。もし遅れても・・・・」 「遅れても?」 「ウチの業突張りは手付を返さないと思うぞ」 総経理の頬が引き攣った。 「尚志・・・・大丈夫なの?」 「仕方ないだろ」 心配そうな恵泉に、尚志は苦笑で応えた。 「それともう一つ。時間まで着けるかどうか、確立は五分五分・・・・いや四分六分だな。とにかく期待してもらっちゃ困る」 「・・・・・・・・・・・・」 「納得できなきゃ他を当たれ。全力を尽くしても、どうしようもない事もあるんだ」 「・・・・・・・・・・・・」 少女はしばし俯き・・・ふいと顔を上げた。 「わかった・・・・でも、あたしも条件を付けさせてもらうわ」 「言ってみろ」 「アンタが仕事の手を抜いて、それで約束の時間に間に合わなかったら、前金しか払わない」 「しっかりしてやがるな・・・」 呆れたのか感嘆したのか、資先が溜息混じりに呟く。 「その条件なら問題ない」 「じゃ、決まりね」 少女が総経理に体を向けた。 「契約書を」 少女の言葉をきっかけに尚志の周囲も、止まっていた時が流れ出すように動き出した。同僚が立ち去る中で、ひとり恵泉だけがその場を離れなかった。翳りのある表情で尚志を見つめている。 「恵泉、何」 「尚志、えと」 恵泉は口元を開きかけ、口をつぐんだ。一息おいてから、弱い笑顔で問い掛ける。 「本当に、大丈夫?」 ふっと息を吐き、尚志は笑った。 「やるしか、ないだろ・・・・」 少女の顔が重なってしまったのだから。 あの子の顔と。

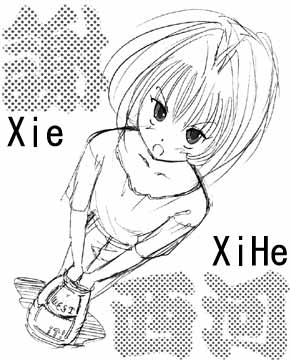

「謝西河(シェ・シーホー)」 と、少女は名乗った。 「林尚志(リン・シャンチ)」 尚志も名乗る。特に必要がないかぎり、中国名を使う事にしている。

事務所は閑散としていた。公司の職員は帰宅し、尚志と西河、恵泉、それと資先が残っているだけだ。 六時二十分。 テレビで天気予報が、台風は明後日まで居座ると告げていた。 「それで」と資先が、机の上に鉄道路線図を広げる。 「どうやって行くつもりだ」 尚志はボールペンで路線を指さした。 「浙カン線で株洲(チューチョウ)まで行って、京広線で南下。それしかないでしょ」 「特急の切符が取れればいいが、無理だろうな」 「無理ですね」 電話に向かっていた恵泉が、指でOKと合図した。 「誰に電話したんだ」 「台風でも走ってるタクシーです。来てくれるみたいだ」 尚志は傍らの、西河と名乗る少女に顔を向けた。彼女はまだ路線図を見ている。 「そういえば、訊きたかったんだ。何でわざわざ、台風の中を広州まで?」 西河は大きな瞳をわずかに動かすと、「大事な約束があるの」とだけ言った。 資先と尚志は首を傾げる。しかしそれ以上は聞かなかった。他人の事情に首を突っ込まない、それが上海人気質だ。 恵泉が電話を切る。 「すぐ来るって。出発の支度したほうがいいわ」 「お客さん、荷物は?」 尚志の言葉にムッとしながら、西河は足元のナップザックを指さした。 「お客さんじゃなくて西河。シ・イ・ホ・オ!」 「西河ね」 「なんでアンタに呼び捨てにされなきゃなんないのよっ」 尚志がのけぞり資先も目をむく。恵泉を加えて三人は、揃って同時に頭を垂らした。 (疲れる旅になりそうだ・・・) 「なーに、その反応」 「何でも。それより、すぐ出発するけどいいのか?」 「いつでもいいよ」 「そうじゃなくて。家族に連絡しないのかと言ってるんだ」 「その家族に会いに行くの。連絡なんてとっくよ」 「・・・・・・・・なんだ。家出娘じゃなかったのか」 「・・・・・・・・」 西河は無言でナップザックを床に落とした。 ぱんっ。 事務所に痛快な破裂音が響いた。 「悪いクセだ」 誰に言ったのか・・・資先が神妙な面持ちで腕組みした。

「よう旦那、その頬はどうした?」 「・・・聞くな」 タクシーに乗り込んだ尚志は、口を一文字に結んでいる。横の西河はもっと不機嫌そうだ。 「上海駅」 尚志はぼそりと、運転手の詩敬に行き先を告げる。公司の入り口を見ると、恵泉が小さく手を振っていた。 風と雨が斜めに叩きつける。その中をタクシーが見えなくなるまで、彼女は立ち続けていた。 「あの小姐は、旦那の愛人(アイレン)かい?」 中国の『愛人』は伴侶の意味。日本で言う『愛人(あいじん)』には、情人(チンレン)という単語を使う。 「違うよ」 「隠しなさんなって」 詩敬はバックミラーで後部座席を覗き、表情が一瞬強ばった。だが即座に平静を取り繕ったので、尚志は変化に気付かなかった。 「た、台風ん中、ごくろーな仕事だったな」 尚志は窓の外に顔を背けた。 「『だった』じゃないよ。また仕事に行く所」 「また!? まるで日本人みたいに働くねぇ」 尚志は黙って頷いた。日本人を名乗って損した事はあっても、得した経験はない。 「・・・お客さん、今度はどこまで?」 「うん、広・・・てっ!」 西河が蹴っ飛ばしたのだ。さっきといい今といい、可愛い顔して手が(この場合は足だが)早い。 「せめて警告くらいしろ」 尚志が足跡のついたスラックスをはたく。西河は「フン」と顔を背けた。可愛げが全然ない。 タクシーは蘇州河の橋に出た。 川面は雨で煙って見えないが、足元から、橋脚の間を通る激流の音が、不気味に響いてくる。 西河が尚志の袖を引いた。 「この橋、揺れてない・・・・?」 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・気のせいだ」 「何、今の間(ま)は」 「だから気のせいだって・・・・・・・・・・・おい、何でスピード落とすんだ」 「うん、何となく静かに走りたくなってな・・・・・」 しばらくゆっくり走ると、何事もなくタクシーは対岸にたどり着いた。橋を渡れば駅はすぐそこだ。

上海駅は築五年目、そろそろコンクリートにくすぶりが生じているが、汚れを一掃する勢いで雨が降り続けている。 「火車(フォチョー)が動いてればいいがね」 『火車』は「火の車」ではなく、ディーゼル機関車のことだ。 「ありがとう」 「毎度ー」 言い捨てると、尚志は雨ガッパを被って駅に走り出す。西河もすぐ後に続いた。 「・・・・・・・・・・・あの娘」

後続車がクラクションを鳴らしているのに、詩敬は車を動かさなかった。 その目は、二人が駆け込んだ上海駅を見つめている。 「広・・・ 広東、広西?」 冷たい眼差しだった。

上海駅の切符売り場は奇跡的に開いていたが、広州方面の切符は売り切れだった。尚志はダフ屋と交渉し、なんとか硬座(二等座席)を二つ手に入れた。 駅に入ってから切符を手に入れるまで九十分。その間、西河は座って待っていた。そのくせ尚志の苦労に対する西河の言葉ときたら・・・ 「硬座なんてヤッ!」 (このガキ・・・) 「わがまま言うな」 「わがままじゃないもん。お金を出してるのはあたしなんだから、言う権利あるでしょ」 言葉に詰まる。確かにそれはそうだ。 (いや、そうじゃない・・・と思う。) ここで尚志は踏みとどまった。 このまま言うことを聞かされ続ければ、とんでもなく苦労させられると直感したからだ。 いっぺん、ビシッと言わねばならない。 「勘違いするな。俺は添乗員じゃない。運び屋だ。俺にとって、おま」 ここで西河の眉が跳ねた。尚志は慌てて修正する。 「西河さんは荷物と同じなんだ」 上海駅のロビーで痴話喧嘩じみた事をする羽目になるなんて、思いもしなかった。周囲の視線を痛いほど感じる。 「旅行社じゃなく宅急便屋に来たのはそっちだろ。特等席に座りたけりゃ、台風が消えるまで、待つんだ・・・・な」 最後は尻すぼみになった。西河が尚志を、じっと見つめたからだ。 瞳が潤んでいる。 泣くか、と思った。 「・・・・・・・・」 結局、西河はそれ以上なにも言わず、泣きもしなかった。ただ尚志の拳から切符をもぎ取り、柱の足元にうずくまる。 それからの二人は何をするでもなく、気まずい時間を共有しながら、発車時刻を待ち続けた。

1992年7月2日。 午後10時。 上海発南昌行きの列車が出発する。 尚志と西河の乗る列車だ。 機関車はきしみ声を上げながら、あいも変わらぬ豪雨の中を、ゆっくりホームから抜け出していく。 (押しのけ、罵りあい、足を引っ掛けあった挙句)何とか二人分の席を確保した尚志は、西河と向かい合って座っていた。 「あとは運次第だ」 「・・・・・・・・・・・・」 ガラス越しに暗がりを見つめたまま、西河は応えない。 (まったく、とんだジャジャ馬だ) 尚志はポケットに手を突っ込み、固い背もたれに体を預けた。 西河との契約期限は7月5日の午前10時。 それまでに広州駅に着かなければならない。

タイムリミットまで、あと60時間。

(続く) |

「空が敵、か」

「空が敵、か」 「台風の日にも仕事か」

「台風の日にも仕事か」 社員数の割に狭い事務所。

社員数の割に狭い事務所。 「タバコ吸うのが仕事?」

「タバコ吸うのが仕事?」 「お疲れ様♪」

「お疲れ様♪」 「!」

「!」 「尚志がいるなら問題ない」

「尚志がいるなら問題ない」 「あたしは謝西河(シェ・シーホー)」

「あたしは謝西河(シェ・シーホー)」 「火車が動いてればいいがね」

「火車が動いてればいいがね」 「あの娘・・・・」

「あの娘・・・・」