|

|

今回は、前回の資料(第3回用)の続きをまずやります。

このトピックはあと2-3回はかかると思います。

1.教科書に書いてあることは、10年で古くなる!! これぞ科学の進歩!?

同様に、300年前の本で勉強する人(教科書に使う人)は(ほとんど)いない。「古い」ものは古いだけではなく、科学としては「嘘」になってしまうからである。「科学」の「進歩」とは、「定説」「法則」「原理」などが捨て去られて行くことによっている。それは、「真理」に近づいていく過程であると同時に、大量の「嘘」を生産し続ける過程でもある。だから、どんなに一生懸命、真摯に教えてくれる先生でも、基本的には(意図せず)「嘘吐き」なのである。騙したほうが悪いのは当然だが、大学では騙されたほう(真に受けたほう)がもっと悪い、というのがルール(掟)である(もちろん教師に都合のよいルールではあるが)。なぜならば、大学における知的活動とは、すでに述べた知識のPublic Domainの周辺部(フロンティア)で行われるものであり、「疑いようのない、絶対の真理」はまだ発見されていない、ということを前提に行われているからである(→あとで述べる「知識の自己責任論」を参照のこと)。

高校までの教科書に「出典」や「レファレンス」がついていないのは大変問題なのではないだろうか? 高校までの教育では、科学的知識が「誤りうる」ものであることを、全く伝えていない。

レポートや卒業論文を書くところから始まって、ノーベル賞まで、これまで「正しい」と思われていた知識を「古くする」という意味では同じ構造である(大学はノーベル賞のままごと!)。何を古くさせるか(先行の業績に対する知識・理解)と、何が新しいのか(オリジナリティ)→前回の話を参照。

2.教師や教科書に騙されないためには、なにをするか(「教養」の項目を参照のこと)

(1)つじつまが合っているか。筋の通らない話、非論理的な話は、当然間違っている。簡潔に明瞭にいえないことは、同様に間違っていることが多い。簡潔性や論理一貫性に照らしてみることが大事である。Fallacyを見抜く。これは知識の分量の問題ではない。

(2)事実に反していないか。歴史的な事例に照らしてみる。自分の体験や知識に照らしてみる。原理や原則からはずれた「例外」を見いだすことは、必ず新しい「真理」に至る道である。経験的事実に照らしてみる。これは日常体験でもよい。

(3)「裏」をとる。参照する文献や、依拠する実験観察結果が違えば、結論が違うことはよくある。教師の言ったこと、本に書いてあること、でも別の文献や資料からチェックをすることは必要である。思い違い、記憶違い、読み間違い、写し間違い、誤記、誤植などは、絶対にあることだと思え。

(4)妙に「威勢のよい話」や「特別なケース」もあやしい。詐欺師は必ずこういう手口を使う。最後は、それを言ったり書いたりしている人の知的誠実性の問題。

3.批判してあげるのが、最高に褒めたことになる

批判するのはまともにつきあってやった証拠である。全面的に賛成して、本や教師の鼻息をうかがうのは、全面降伏のしるしであるだけではなく、本を書いた人、講義をした人に、少しも利益を与えない。知識の発信者に新しい情報が何も帰ってこないからである。 授業の「双方向性」とは、実はこうしたことを意味しているのである。

4.真理に近づいていくために(科学論と科学史1):法則と理論

(1)「真理」は実在するか? 実在することを前提にして、科学の営みはできている。 科学者はみんなそう信じている。ただし「実在する」のと「実際に見つかっている」こととは同じではないのでよく注意しよう。トレビの泉に100円硬貨を投げ込んだとき、それは泉の中に実在することは確実でも、発見できることを意味しない。

(2)どうすれば「真理」は得られるのか? 真理は怠け者のためのものである。最小の知識で最大の効果! 多く知っている、山ほど知っている、人の知らないことまで知っている、などは、権威や支配の道具としては有効かもしれないが、科学とは直接は無縁である。

それは、有限の情報で無限の可能性を覆い尽くすことによって、もたらされる。したがって、科学的知識に要求される特性は、「法則性」「一般的言明」「全称命題」によっているということである。これらは、個別の現象(おそらく無限にある)に共通して働いている規則性を述べたものであり、一般には「法則」と呼ばれている。科学の営みは、法則を中心に行われている。

法則の束を理論という。それらの法則と、「与件」(法則が説明しなくてもよい事実)とを組み合わせて、「現象」を導出する。もっとも単純な例は「人間はすべて死ぬ(法則)」「ソクラテスは人間である(与件)」よって「ソクラテスは死ぬ(説明されるべき現象)」という三段論法を挙げることができる。この際、「説明(すでに起こった現象を導出すること)」と「予測(まだ起こっていない現象を導出すること)」は論理的に同型であることに注意。

法則の束をいくつかの基本法則(公理)とし、他の法則を定理として「証明」(論理演繹、論理的導出)できる構造を備えているとき、理論は公理論的構造を備えている、という。形式的にはユークリッドの「幾何学原論」のようになることが、理想とされており、ニュートン力学は、形式の上でその理想を体現したものであった。

理論の中で行われる作業は、「数学的真理」とでもいうべきものであり、それが正しく行われたとしても「トートロジー(同義反復)」であるにすぎない。理論の中で行われることは、実は知識を改めたり、拡大したりするものではない。理論そのものの「真理性」が試されていないからである。理論の「正しさ」あるいは「真理性」は「実証」にかけられることによってもたらされる。

5.すべての理論は仮説である(科学論と科学史2):反証主義と合理的進歩

さて、一般に理論が予測した現象が繰り返し事実と合致していれば、その理論の「確からしさ」は増すように見える。「よく当たる」理論ほど「正しそう」である。こうした立場を「検証主義」とよぶ。繰り返し確かめられたことは、より確からしいといって差し支えないか?

理論の正しさは、法則の正しさである。法則の正しさは全称命題の正しさである。ところが、個々の現象を正しく予測したというのは、特称命題の正しさであり、これが無限に積み重なっても全称命題の正しさを論理的には保証しない! 逆にもしも説明に「例外」的な失敗があるならば、それは全称命題の、すなわち法則や理論の失敗を意味する。理論の要求される性能は「打率十割」であることなのである。したがって、「多数の成功例が理論の正しさを保証するのではなく、たった一つでも失敗例があれば理論の誤りは確認できる」というのが正しい立場なのである。これを「反証主義」(一つでも反証が挙がれば理論は間違っている)とよぶ(「反証主義」は覚えておきたい言葉です)。科学法則は仮説にすぎない(K.ポッパー)。反証された誤った仮説の体系が、よりよい仮説の体系に置き換わっていくことが科学の進歩であるといえる。仮説である、ということにおいて、経験的一般化、思いつき、直観もすべて同様である。仮説であるとは、それを取り扱う人々の態度によってそうである。科学の進歩とは、「誤った仮説」の蓄積である。

カール・ポッパー Karl Popper

http://vietsciences.free.fr/lichsu/images/popper-carl.jpg

6.われわれは理論を背負って見ている(科学論と科学史3):科学と偏見の体系

では、科学は実際にそのように、よりよい仮説へとスムーズに進歩していくのであろうか? リアリズムの立場からいえば、これはなかなか困難なことなのである。科学もまた人間の営みであるため、人間の弱さを反映している。

人種偏見、民族差別、エスノセントリズム、文化相対主義(これらの言葉の意味は調べてみて下さい)。われわれは、偏見(先入観)から自由ではない。 「事実を確定する」という作業ですら、われわれの偏見や先入観から自由ではない。われわれは理論を背負って見る(デュエムのテーゼ、「観測の理論負荷性」といいます、覚えておきたい言葉です)。自然科学ですら先入観や偏見から自由ではない。

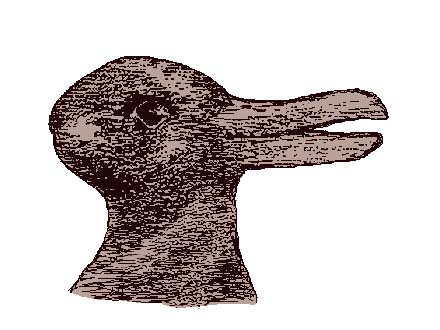

曖昧図形の例

http://www.shuurei-k.com/diary-book/diary-image/38.jpg

?????

http://philosophy.lander.edu/intro/images/bear.jpg

● 森林太郎(鴎外)の例。脚気と細菌。

高木兼寛

● 野口英世の例。「顕微鏡の狩人」。「病理学・細菌学・純粋培養・治療」。「黄熱病」。

森鴎外と野口英世についてはこのHPにある、以下の資料も参考にして下さい。

森鴎外と野口英世

7.我々がどうやって「食べていくか」と科学は無縁ではない

われわれが専門を売り物にして生活できるのは、何よりもそれが「食わせてくれる」ものだからである(近代社会における分業とはそういうものである〜。「食える」ためには悪魔にでも魂を売ることがある。問題は、「科学者集団」にある。専門的知識を産出するあらゆる知的制度はそのまま、われわれの先入観や偏見や予断を構成する。

専門的知識は、教科書、学科、学部、検定試験、資格、学会、大学教員、その他諸々の周辺的な制度によって支えられている。これをパラダイムという(覚えておきたい言葉)。にもかかわらず、専門的知識それ自体は、制度に従うだけではえられない(かもしれない)。なぜならば、それは目的に対する手段でしかないから。あてにならないものを、あるいは実態のないものを信じてしまうことを「物神崇拝(フェティシズム)」という(精神の正常でない働きの一種である)。専門的な知識ではなく、それを生み出す手段としての制度をより信頼する態度を「手段の自己目的化」という(これもまた精神の正常でない働きの一種である)。専門的な知識を支える制度があたかも自動的に知識を産出するように見える状態を「物象化」という。

仮説を、それに従うべき規範と考える。制度の要求を、それに応えることが収入や地位の安定への道であると考える。つまり、既存の科学の制度や専門的知識の体系(パラダイム)を物象化した状態をT.クーンは「ノーマルサイエンス」といい、その下で行われる作業を「パズル解き」と呼んだ。われわれの「科学」そのものが日々先入観と偏見とを産出する。

逆に、真に科学的知識の体系が変化するとき、パラダイムそのものも変化せざるをえない。クーンはこれを「科学革命」(覚えておきたい言葉)と呼んだ。一つのパラダイムが別のパラダイムに丸ごと置き換わるのである(パラダイムシフトあ

るいはパラダイムチェンジ)。

トマス・クーン Thomas Kuhn

http://www.stanstudio.com/images/editor/rowinkuhn.jpg

8.厄介な問題:自分で自分の偏見を正せるだろうか? 知識の自己責任論

きわめて心許ない。しかしつねに試みていくしかない。誤ったら正せばよい。 大事なことは、自分たちが携わっていることが「仮説」であり「仮説」にすぎない、ということを知ることである。自分の行っていることは正しいと思うと同時に、誤っているかもしれない可能性にも心を留めるということである。

実は、そうした「仮説」にたいする「態度」は、はじめに述べたように、それが他人から伝えられたものであろうと、自ら仮定したのであろうと、騙されるかもしれない、誤っているかもしれないことを承知の上で、「決断」したものである。科学について知れば知るほど、人は「決断」の重みを知る。そしてそれが重いのは、「間違えた」責任は結局自分がとらなければならないからなのである。

【参考文献】:

柳瀬睦男 1984 『科学の哲学』岩波新書。

村上陽一郎 1980 『科学のダイナミックス』サイエンス社。

A.F.チャルマーズ 1985(原著1982) 『新版科学論の展開』恒星社厚生閣。

カール・ポッパー 1971(原著1959) 『科学的発見の論理』恒星社厚生閣。

トマス・クーン

1977(原著1962) 『科学革命の構造』みすず書房。

佐々木力 1996 『科学論入門』岩波新書。

中山茂 1995 『野口英世』岩波書店.

坂内正 2001 『鴎外最大の悲劇』新潮社.