|

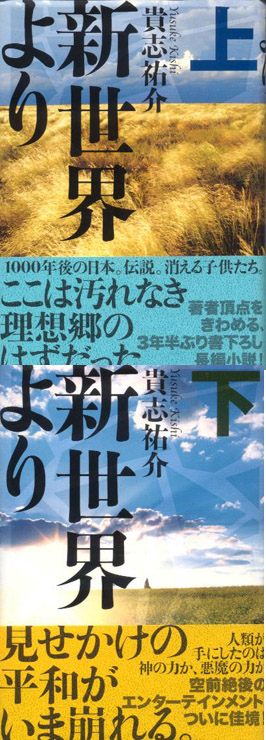

貴志祐介 『新世界より』

デビュー作の『黒い家』(1997年)。韓国製の映画が目下上映されているとのこと、感情を欠如した殺人鬼が地獄図を見せる正視に耐えないおぞましいシーンの連続だそうだ。10年以上前の原作だが「生まれながらの殺人者」という突然変異的存在を暗示し、最近のように不可解な犯罪が頻発する日本を当時予見するような怖い作品であった。

『天使の囀り』(1998年)はアフリカの民俗伝承、風土病と現代日本の病んだ精神構造をつないでホラータッチ、なかなかの秀作だった。

『青の炎』(1999年)、これは純真な若者の完全犯罪を描いた青春ドラマ。

『硝子のハンマー』(2004年)は六本木、サラリーマンならだれでも想像できる警備体制下の事務所ビル、リアルな設定で作る密室の殺人事件を扱う傑作の本格推理だった。

このように貴志祐介の作品には発表のたびに新しいジャンルに挑戦していることを感じさせる新鮮さがある。

2008/04/05

|

期待させるものがあって手にした『新世界より』は1000年後の日本、地球規模の最終戦争を経て人類が新しい文化を再構築した村落共同体を舞台に、超能力をもった人間と化けネズミたちとの壮絶なバトルを描いたものだった。SFとすれば『猿の惑星』にたいへん似たところがある。少年・少女の冒険譚なのでファンタジーとすれば『ハリー・ポッター』であり、呪術合戦には『山田風太郎・忍法シリーズ』の荒唐無稽がある。ホラーのようであって血しぶきに染まり、首がすっ飛び、背骨が捻じ曲げられる残酷バトルと膨大なエネルギーによる大量殺戮が繰り返されるが、これは戦闘シーンを楽しむ?テレビゲームの世界なのだろう、なまなましさは感じられない。貴志祐介が趣向をこらした新しいジャンルである。

こういう設定を好む読者には魅力的要素が一杯つまっているので面白いだろうが、40年も前に観た『猿の惑星』の衝撃を思い起こせば、意表をつくオリジナリティーには不足があるし、内容的にもライトノベル級のゲーム小説程度にしか思われなかった。

ただ、思い返して『黒い家』のキャッチコピーが気になった。そこにはこうあった。

「人はここまで悪になりきれるのか?人間存在の深部を襲う戦慄の恐怖。巨大なモラルの崩壊に直面する日本。黒い家は来るべき破局の予兆なのか。人間心理の恐ろしさを極限まで描いたノンストップ巨編」

これが『新世界より』のキャッチコピーだとしてもあながち見当はずれではない。

「黒い家は来るべき破局の予兆なのか」。つまり貴志祐介は『黒い家』のモチーフをずっと持ち続けていて、超未来版としてこの小説に発展させたのだろう。10年を経たこのこだわりは捨てたものではない。とにかく薄気味悪い事件がますます多発する世の中になっているのだから。

|

|

火坂雅志 『臥竜の天』

来年のNHK大河ドラマ、火坂雅志『天地人』は直江兼継を主人公にしている。伊達政宗はこの直江兼継のライバルだったようで火坂雅志は『天地人』を書きながらこの作品の構想を思いついたのだそうだ。臥竜が天を目指す。正宗の特異な地方性と微妙な時代性を詳細に描き出した傑作の歴史小説だ。

2008/04/27 |

隻眼異相の武将、徳川幕府から一目置かれた雄藩大名。伊達男・伊達者という言葉、これは政宗が好んだ豪華絢爛の気風に由来するものだ。実はこの程度の知識しかなかった。これまで読んだ戦国期の歴史小説はたいがいが信長から秀吉をへて家康に至る天下制覇のプロセスとその周辺であった。天下を取るということは周囲を殲滅するか屈服させるかの力学であって親類縁者はもとより親子・兄弟の情愛や古くからのつきあい、しがらみなど情緒的な価値観を崩していく過程である。ところが天下争奪の戦場から遠く離れた奥州、出羽の領主たちは旧態依然にあって利害の対立があっても決定的な抗争に到るのを回避するぬるま湯体質にあった。火坂雅志は戦国乱世の激変を実感できないままにいる地縁、血縁共同体の中に傑出した戦国武将として伊達政宗を立たせ、稀有の洞察力でこの辺境の地から急速に進む中央集権化の実相を俯瞰させたのだ。地方から中央を見て地方反攻の立場から天下簒奪を企てる。端から天下取りを目論んだ今川、武田、信長、秀吉、家康たちのビジョンとはまるで異質なローカル性のねじれた設定が実に面白い。

政宗の霊廟、瑞鳳殿ホームページには

「伊達政宗公は1567(永禄10)年米沢城に生まれました。東北南部を中心に諸勢力を平定し、世に「独眼竜政宗」の異名を轟かせました。江戸時代になると伊達62万石の藩祖として、産業・経済・文化の振興をはかりました」

とある。

伊達政宗歴史館のホームページ

「行動力・統率力・智略、時代を見抜く洞察力を持った武将。母に疎んぜられた不幸な幼少期と父の惨死を越えて、遂に奥州を制覇。徳川幕藩体制の確立で天下人になる夢が破れてからは、仙台藩繁栄の基礎を固めました。秀吉もその武勇を恐れ家康も賓客の礼をとった政宗の生涯」

とある。

かくして郷土のガイドは大衆が期待する完璧な英雄像を政宗に託している。著者はこの郷土の英雄象を否定はしない。ただ加えてまったく別な人格を描き出しているところがこの作品の魅力だといえる。

伊達政宗が出羽米沢藩の家督を継いだのは若干18歳であった。天正12年、本能寺の変の2年後のことだ。正宗は中央から遠いこの地ですら巻き込まれるであろうと、来るべき天下争奪戦の激動を予見する。その前に奥州の覇者として君臨しておかねばならない。翌年、政宗は大内定綱の小手森城へ兵を進める。討伐には、降伏を認めなかった。殲滅(小手森城の撫で切り)。領主の殆ど親戚・縁戚同士という奥州では皆殺し戦術は前代未聞の大事件であり、その非道さに近隣の戦国大名は戦慄する。

奥州・出羽の領主たちから見ればまさに「鬼」であったろう。とにかく天下を取りたい一心の野心家である。味方にしていた者たちを平然と裏切るまでの謀略の人である。他人を踏み台にしてのしあがろうとする卑劣がある。人質になった父を見殺しにし、弟を自らの手で刺殺し、また母から毒を盛られるような非情な人物である。実利主義、功利主義、合理主義を徹底したのが正宗である。

にもかかわらず憎めないのは辺境から天下争奪を謀るにはこのぐらいのことを果断に実行できる人間でなければならず、そうでなければ早い時期に中央権力につぶされていただろうと想像できるからだ。

全国制覇を目論みながらも時代の激流はいつも彼より一歩先にあったようだ。乗り遅れた最後の戦国武将。特に後半が面白い。秀吉を倒すべく関白秀次に接近、あるいは幕府転覆のため家康の六男松平忠輝の擁立を画策、さらにはスペインと同盟して日本を乗っ取るという稀有壮大な構想などで中央政権に揺さぶりをかける。とにかくまだまだ安定というにはほど遠い、生まれたての統一国家である。この弱いところをとことんついて、さらなる撹乱をたくらみ続ける正宗の粘着体質とその行動力の描写にはグイグイと引き込まれる。

かなりのワルである。もしかしたら英雄というより梟雄に近いのではないか。なのに幕末まで続く仙台藩の基礎を築いたのだ。やはり郷土の英雄だ。なるほど伊達政宗とはこんな人物であったか、知らなかったなぁと、思いがけない発見に本を読むことの喜びをあらためて感じた次第です。

|

|

黒川博行 『悪果』

前回の直木賞選考で二つの「本格警察小説」がノミネートされた。この作品と佐々木譲

『警官の血』だったが受賞できなかった。両作品とも警察組織の暗部を鋭く突いたものだけに受賞して話題性がでれば、苦々しく思う向きもあったのだろう。

2008/05/02 |

全国の都道府県警は組織ぐるみで何十年間にもわたって裏金を作ってきた。この警察の腐敗体質が発覚して何年になるだろうか。今でもときどきマスコミ沙汰になっている。事実として裏金は捜査費、捜査報償費(捜査協力者や情報提供者に対するお礼)の架空領収書、「カラ出張」、警備員の水増しなどで作られている。

それがなにに使われているか。この『悪果』によれば、「幹部のヤミ給与、彼等の異動の際の餞別」「署長経費は月百万と噂され、飲み代からゴルフ代、官舎の家具、電気製品、カーテンから味噌、醤油にいたる」のだそうだが、市民としては腹立たしい限りだ。

上が上なら下は下である。サラ金、ヤミ金に個人情報を流す。税務署、ヤクザ対策の口利き役を風俗営業者などから引き受ける。マンションころがしにつきものの居座りヤクザを追い払う。飲食業、風俗業に対する許認可権、取締権をバックにした過剰供応。などなどこれらをヤクザ並みにシノギというらしいが、腹立たしいというより、むしろ恐ろしい。この作品は警察の腐敗体質を暴く一種の告発小説である。

ただし単なる暴露小説ではない。

大阪今里署、暴力団犯罪係の刑事・堀内、38歳、妻帯。ブランドもののスーツと靴で南のクラブ通い、女もいる。帰りはいつもタクシー。持ち家あり、車はBMW。相棒の伊達、37歳、家族持ち。ものいい、服装、目つき、体形、歩き方、すべてが極道以上に極道らしい。マル暴担は情報源と付き合うために金が要る。しかし正規の捜査手当は裏金として上層部に吸い上げられてしまう。だから堀内のような働きのある刑事ほど自由になる金が必要になり、ひいてはぬかるみにはまって必要以上に贅沢がしたくなる。堀内の場合、得意のシノギは金のありそうな奴の弱みにつけこむ、やくざ顔負けの強請りである。警察組織に残る闇の末端に居直った男たちのこの暗い欲望とふてぶてしさを強烈なタッチで描き出している。そしてこんな悪徳刑事が本当にいるのだろうかと思わせつつ、優秀な警察官として情報をつかみ内偵し証拠を固め検挙する。実に丹念な捜査活動で犯罪を追う。よくあるご都合主義のアクション捜査ではない。手順を踏んだ、まさに地に足のついた捜査のリアルな描写は読み応えがある。地道な捜査活動と期待を裏切らないバイオレンスシーンとが絶妙に調和しているあたり、この作品のユニークな魅力があると言えよう。

なかなかサスペンスフルで、読者はいつこのシノギがばれるのかとハラハラしながら読み続けることになる。

堀内が得た賭博開帳の情報から、二人は丹念な内偵の末、組員や参加者を一網打尽にする。だが堀内の目的は別にあった。客の中には賭博をしていたことを隠しておきたい身分のものがいる。この機密をいつものようにブラックジャーナリストの坂部に流し、坂部が強請りにかけるその分け前にありつく寸法だ。ところが坂辺がひき逃げされて死亡するあたりから事件に奥行きが加わる。巧妙な地上げ、脱税、マネーロンダリング、不正経理、内部告発、殺人と暴力団。この種の企業犯罪は昔からあって特に目新しい手口ではないが、構想がしっかりしているから劇的に、そして現実性ある全貌が浮かび上がってくるところ、経済事件小説としても完成度は高い。

|