|

ベルハルト・シュリンク 「朗読者」

朗読者の重み

00/07/01 |

「朗読者」ずいぶん売れているようなので読んでみました。インテリのプチブルジョワ家庭に育ったひ弱で繊細な神経を持った、まるですぐ壊れるガラス細工のような少年が彼の母親に当たる年齢の文盲で粗野で馬のような中年女性に恋をし深い関係におちいる、傷心の別れと劇的再会。この間の叙述はまるで水彩画をめくるように透明感のある淡いトーンで抑制を効かして語られますが、その方法でむしろ少年の感情の起伏の激しさを痛々しく表現、読者を魅了します。だだし、センセーショナルな恋愛小説ではなく、またミステリーでもありません。ナチスのホロコーストに末端で荷担した女性への国家としての告発を取り上げ、誰がこれを本当に裁けるのだろうかと疑問を投げかけます。裁判官に彼女が詰め寄ります。「あなたならなにをしましたか」

戦争犯罪については日本でもあの東京裁判に対する評価が当時と今では異なるように、ドイツにおいてこそ今なお、大きなわだかまりが突き刺さったままなのでしょう。特にこの事件は、東京裁判と異なり、ドイツ人がドイツ人を裁くものだけに、切ないテーマとなっていますし、さらにいま新ナチの台頭という深刻な社会問題を抱えるヨーロッパでベストセラーになる要素も理解できます。

わたしはかつての名画「わたしは貝になりたい」で捕虜虐殺の罪で絞首刑を言い渡されるフランキー堺の心情とこの自己確立した女性の心情にある大きな格差に驚きました。 |

|

マイケル・スレイド 『髑髏島の惨劇』

如何物食い

2003/01/28 |

新宿3丁目の奥まったところに沖縄料理の店があって店主から「山羊のそれの刺身」を勧められたことがある。十数年も前のことだ。当日現地より届いた新鮮なイチモツだそうでめったにありつけない珍品だという。沖縄では山羊は神への生贄として扱われることがあり、これは月下の海浜で首を一撃し祭祀用にささげられた山羊のそれなのだそうだ。鶏卵を一回り小さくした大きさの楕円状で真っ白い地に蜘蛛の巣模様に真っ赤な血管が走っている。いかにも生々しく友人と顔を見合わせながらためらいつつも注文した。そのままスライスにしてニンニクをこってりとまぶし、醤油をつけて食べる。それでも噛みしめては食えないほどひどい臭いがして、おいしいなどといえるシロモノではない。もちろん端から美味を期待したのではなく、好奇心が先行したその場限りのゲテモノ食いである。ただ後々仲間同士の食談義で貴重な体験としてもてはやされるものです。

マイケル・スレイド『髑髏島の惨劇』はミステリー好きのゲテモノ食いと理解できれば食えない作品ではない。「

呪われた伝説の島、髑髏島。残虐な連続殺人鬼。島に集められた15人の男女は邪教を崇拝する殺人鬼が仕掛けた死の罠の餌食と化す」

前半は神の生贄(ここでは山羊ではなく人間である)として欠かせない儀式をともなう連続殺人であるから頭皮を剥いだり、顔面を削ったり、内臓をすべて取り出したりする惨劇が細密に描かれます。むしろここではヨーロッパに残る悪魔・魔女崇拝思想の歴史や切り裂きジャックをはじめとする猟奇連続殺人事件のレポートなどの薀蓄に興味を覚えました。

後半はクリスティ『そして誰もいなくなった』を下敷きにした本格謎解きを装っていますが謎には感心しませんでした。ただ、よくまぁこれだけのことを考えられたものだとあきれ返るほど、珍妙な殺人マシンの仕掛けが次々とあらわれ、血みどろの見せ場が展開される。抱腹絶倒ではないがそれに近い滑稽な作者の悪戯に、ここは満更でもない出来だと思いました。

しかし、ゲテモノはしょせんゲテモノ。問題はこういう作品を傑作と評価し、昨年のベストミステリーにランクインするミステリー界の変質性である。

|

|

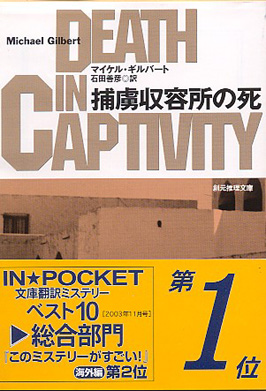

マイケル・ギルバード 『捕虜収容所の死』

純文学ではなくともミステリーであっても時代を超えてなお新鮮さを感じさせる名作が存在するのは道理で、最近のミステリー通の間ではこれまで国内では翻訳刊行されていない古い海外作品を再評価しようとする動きがあるようだ。

2004/01/25

|

そのひとつだが、英国のミステリー作家・マイケル・ギルバードのこの作品も1952年というから50年以上も前に発表され、昨年わが国にはじめて紹介されて、「スリラーと本格ミステリーの要素とが渾然一体となった奇跡のような作品である」「本書のように最初から最後までスリラーと本格ミステリー的な部分が絶妙なバランスを保っているのは、空前絶後といっていい」と解説された、一級品との折り紙のついた作品である。

第二次大戦末期のイタリアにある捕虜収容所から英国将校を中心として200人をこえる連合軍捕虜たちが大脱走をもくろむ。ひそかに掘り進めるトンネル内でスパイ疑惑のかかる捕虜の一人が死体で発見される。大脱走のプロセスと犯人あての謎解きが平行して進む筋立てをとっている。

これは私の偏った鑑賞姿勢の悪癖としか言いようがないのだが、捕虜収容所からのスリリングな脱走ドラマなら1960年台初頭のスティーブ・マックィーン『大脱走』の映画の印象が焼き付いていて、さらに同種のいくつもの名作映像も記憶にあるものだから、映像と小説の違いは理解した上でなお、おもしろさ加減をどうしてもこれらと比較することでしか捉えようがないのだ。そこでこれらをこえるあれやこれやの大仕掛けを期待していましたので、率直なところ、なんだこの程度かと、期待はずれでありました。

スリラーと本格ミステリーの絶妙なバランスにしても当時は目新しかったのかもしれませんが今ではよく使われる手法であってもっと巧みな作品があふれているような気がします。犯人探しの謎解きであれば動機のバックグラウンド、人間の描写に作者の個性の輝きを見いだす楽しみがあるものですが、登場人物の数が多いだけで、要の人たちの人物像がはっきりと描けておりません。

というわけで、今の視点で古臭さをまぬがれませんでした。では、その当時であったら目をみはる傑作と評価されたのであろうかと思いをはせます。

50年前、まだ敗戦の傷跡は深い。映画は『真空地帯』『原爆の子』『チャップリンの殺人狂時代』であり、ドラマは『君の名は』、歌が『岸壁の母』であれば、小説であれ映画であれ、仮に戦時下にある収容所からの脱走を描く作品ならば、バックに「反戦」「反権力」の思想があり、過酷な生存条件下の不屈の人間賛歌といったテーマではじめて感動を呼ぶ、そんな時代でしたから、戦争をゲーム感覚の冒険活劇として扱うことなど存外であり、お通夜の席のストリップショウであり、ヒトデナシのふるまいであって、目をそむけることはあってもこれを受け入れる土壌にはまるでなかったのだろうと思うのです。

|