|

桜庭一樹 『赤朽葉家の伝説』

十年以上も前のことだが、出雲を旅したことがある。とある神社の宮司さんから禅譲とされている古事記「国譲り神話」についてまるで異なる真説をお聞きした。その説によれば日本に鉄器文化を持ち込んだ天孫降臨族は謀略を用いてこの土地を先住支配者である大国主命より強奪したのだそうだ。大国主命の一族はこの侵略者に怨念を抱きつつ土地を逃れたのだという。大国主命の末裔は蝦夷になったとの説もあれば、この物語では山窩(さんか)「辺境の人」に身をやつしたとしたようだ。出雲では古事記にある黄泉平坂(よもつひらさか)へも出向いた。だれもそんなところへ行く人がいなかった。夕暮れ、周囲を高い木々で覆われ、底知れぬ深い緑の小さな沼を前にひとり立っていると、イザナギを追う死人になったイザナミと雷神たちの恨み声が地の底から沸いてくるかのような禍々しい霊気に怖気づいた記憶がある。

|

舞台は鳥取西部、出雲伝説そのままがこのあいだまで生きていたとした作品、第一部「最後の神話の時代」。色鮮やかに錦絵のような描写で背景を彩りつつ、神々の怨み節が嫋嫋として聞こえるような怪しい気配に、こんな昔の印象を思い起こすほどに、私はこの幽玄夢幻の世界に引き込まれたのだ。

しかし、第二部、第三部ではトーンはガラリと転調していく。この構成は緻密であり巧妙でありしかもそれぞれに魅力的だった。

製鉄業で財を成した赤朽葉家の祖母、母、娘、三代にわたる人生を戦後の昭和から平成の最近まで、時代の背景とともに描いた長編小説である。彼女たちの生きたその「時代性」を大胆に切り取ってみせた著者の鋭敏な感覚には驚かされた。私の生きてきた折々の心象風景と重なる部分がたくさんあったからだ。

第一部「最後の神話の時代」1953年〜1975年 赤朽葉万葉

第二部「巨と虚の時代」1979年〜1998年 赤朽葉毛鞠

第三部「殺人者」200年から未来 赤朽葉瞳子

この各部のタイトル、特に第一部、第二部だが著者の切り取った時代性を端的に象徴していて素晴らしい。そうだったかもしれないと述懐する。

試みに主人公の誕生、死亡を整理してみた。

祖母・万葉、昭和18年(1943)〜平成21年(2009)

母・毛鞠、昭和41年(1966)〜平成10年(1998)

娘・瞳子、平成元年(1989)から そして平成24年(2012)23歳の現在でこの物語を語る。

万葉の年が私よりもひとつだけ上にすぎないから自分もずいぶんと年老いたなぁと思いつつも、しかし大国主命の末裔でありながら天孫降臨族の末裔に嫁入り、未来を透視できる巫女のような存在はどうイメージしても同い年とは馴染まない、私のオバアチャンにふさわしいのであって、どうもピッタリしないなぁなどとこれも楽しみながら読むことができた。

第二部は主人公・毛鞠の時代。「力」の時代である。彼女は暴走族の頭になって大勢の仲間から信頼されつつ中国地方を制圧する。そして漫画家に転身し大衆の心をつかみベストセラー作家として莫大な収入を得るが仕事に追われっぱなしで人生を駆け抜ける。彼女にとって「神話」などまるで存在しない。怪しげなものは不可視であるとの彼女の体質がそれを象徴しているのだろう。日本経済が巨大化、ダイナミックに走り続けた時代だった。こうありたいと思った個人が社会とどこかで折り合いをつけながら自己実現をなすことができた時代であったような気がする。ここは私の娘にあたるはずなのだが、むしろ私が生きた時代だったのではないか。

そんな時代も終わって今は何なのか?第三部はひどく哀しいのだ。

「なんていうかさ………。やりたいことがみつからない。いや、それ以前にね、やりたいことをみつけるのに必要な情熱が、まったくもってみつからないって感じ。わかる、おばあちゃん?」

と口をもごもごさせる瞳子。なにもない瞳子。私には孫がいないのだが、どちらかといえば娘に近い人物像なのかもしれない。いまさら、ああせい、こうせいと年寄りが口を挟む時代ではなくなったようだ。われわれは「巨」を求めてそれが「虚」であったことを体験しているから口を挟む資格がないのだと自覚すべき世代なのだろうか。瞳子には失われたものを愛おしいと思う感性がある。瞳子にはやさしがある。やさしさが光っている。それはおばあちゃんを慈しむ心であり、「神話」を否定し、あるいは考証するのではなく、「神話」に潜む真実にふっと気がつくやさしさなのだ。

ところで著者は女性だと聞いたことがある。そうだとしてどこの年代にあたる人物なのだろうか。ただものではない。

|

|

桜庭一樹 『私の女』

相当のキワモノである。正直、不快さが先行するのだが、プロの書評家は絶賛している。直木賞の有力候補作で16日の結果には興味がある。現在、この著者は顔を隠しているので、仮に直木賞を受賞すると話題にはこと欠かないデビューになる。

桜庭一樹の作品を読むのはこれが二作目だ。つい最近読んだ『赤朽葉家の伝説』はミステリーとしての評価が高く、本著は文芸作品としての評価が高い。逆じゃぁないのかな。「朽ちていく幸福と不幸を描く、衝撃の問題作!」この宣伝文句にとらわれないほうがいい。謎解きミステリーとして読むほうが不快にならずに楽しめる。

2008/12/14 |

「俺の女だ!」これはよく聞くセリフだ。たいがいは第三者がいて、その第三者に向かって独占的所有を威嚇的に宣言するときに使われる。しかし「私の男」と女が口にするのはどんなときだろうか。第三者は不在でもいい、おそらく秘蔵の高級ブランド品か愛玩用の小動物をまえに頬を緩めてつぶやくのと同じように、「あなたは私の男よ」といとおしさの気持ちを伝えながら恋の勝利者として誇らしげな内心を隠そうとしない、そんな女心の機微がふさわしい。

ところが「第一章 2008年6月 花と、古いカメラ」である。「私のすべてはあなたのものよ」と陳腐であるが身も心もささげた女とそれをもてあそぶ男の関係に見えた。

9歳で孤児になった私・花を養女として引き取って育ててくれた淳吾、25歳。15年が過ぎたいま、私は別な男と結婚はしたけれど………。地獄の業火に焼かれてもいい、もうあなたしかいない。欲しい欲しいと体が求める、人倫に背く恋。

隠し切れない移り香が、いつしかあなたに染みついた。誰かに盗られるくらいなら、あなたを殺していいですか。なにがなくてももういいの。クラクラ燃える火をくぐり、あなたと越えたい………。ふたりでいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃあたたかい。恨んでも恨んでも躯うらはら山が燃える。戻れなくてももういいの。

とカラオケ定番の古臭い男と女の情念?さらに古典な源氏物語の世界か?あるいは「純愛」少女マンガの濃厚なポルノ版?それともフロイド流の心理分析?まさかドストエフスキー『悪霊』ではあるまい?

いろいろな雑念が沸いてくるままに物語は過去へ過去へと展開していく。スケベなオジサンとしては、いくつでそんな関係になったんだろうかとか、いつ女を感じるようになったのかな、などと卑猥な興味で読み進めることになる。実際、こうしたスケベな好奇心は当然に満足させられることになります。

さらに風景、情景のディテールが素晴らしい。いつもいつも昏い心で佇む「花」ではあるが、その眼に映る空、雲、光、海、雪、流氷。風の音、氷の軋み。男の匂い、肌触り、味。読む者の五感のすべてを刺すように、美しく詩的に描写される。これらがまるで生き物のように「花」を包み、頼れるものがだれもいない孤独感を深いところまで浮き彫りにする。女性らしい感受性にあふれた描写が魅力的だ。

この風景、情景描写の幻惑効果といい、過去に遡る章立てといい、緻密な構想をもって読者に挑戦したきわめて技巧的な作品である。三流のポルノ小説まがいでしかない男と女の絡み合い。少女陵辱、幼女性愛、父と娘の交わり、罪を共有した堕落。これらインモラルはしばしば現実に事件として表面化することがあって、嫌悪されるべき事柄である。この受け入れがたい感覚は私だけのものではないはずだ。嫌悪されるべきものに「究極の純愛を描く」とか「真の家族とはなにか問う」など何らかの価値を見出した小説家が本気でそのモチーフをメッセージする場合には相当の思索的お膳立てが欠かせないが、そのあたりはまるで見えなかった。

にもかかわらず、傑作だと思う。この作品は用意周到に組み立てられたミステリーなのだと思う。冒頭にいくつもの謎が提起される。たとえば、なぜこうした異様な関係になったのか。なぜ「私の男」なのか。これからふたりはどうなるのか。実に興味深く謎は提起された。さらに言えば読む人によってなにが謎であるか、受けとめ方は違うかもしれない。懐の深い謎の提起である。スケベ心をくすぐる描写や美しい情景さえも謎解きラストを劇的に見せるための環境整備と考える。読者はこの「謎解きごっこ」にのめりこめばいい。まさに上出来のエンターテインメントである。

追記 友人からこんなメールをいただいた。

<「私の男」は週刊文春の11月8日号の今週の必読で紹介されています。評者は松井雪子氏(漫画家)です。

評者が女であるからなのか、終わりに次にように述べています。

「いつのまにか私は、自分の血のなかに、粘り気を帯びた花の血が、入り込んでいるような錯覚を覚えた。花に宿る、悲しみや恐怖をものともしない生命力を感じ取ったときだ。それは赤ん坊の産声のように純粋で、心地よいものだった。

花の血は、生きることを願う誰にでも流れているものだ、ということを身体的に理解したような気がする。読み手の血を騒がせる魂のこもった小説である。」

宣伝文句は「むせかえる血の臭いを発しながら、”花”は生きる」です。

私は、この本を買おうかなと思って、頁を破って持っています。でも、まだ購入して

いません。もし、差し支えなければ、貸していただけますか。>

なかなか意味深長なメッセージでありますな。

|

|

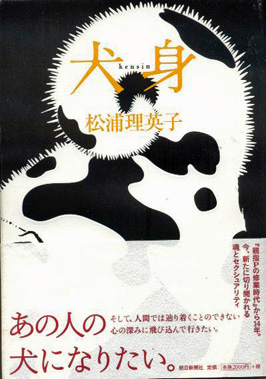

松浦理英子 『犬身』

なんともとらえどころが難しい、奇妙な味わいの作品である。

ただし、犬をペットとしてかわいがっている人にとってはやたらにうれしくなってしまう作品である。私も4年前から牝のトイプードルを飼っている。かわいがっている一人だ。犬には喜怒哀楽の感情があってまるで人間と同様の表現を目の動き、顔つき、尻尾の振り、手足のしぐさ、鳴き声など全身を使って行うものだ。人間がなにをしようとしているのか、どんなことを考えているのか読み取る能力もある。私にも犬の心理が読めるようになっている。そんなところまで交感が深まるとお互いたまらなく愛おしさが掻き立てられるものだ。読んでいて私とトイプードルのつきあいとおなじだなと思わずくすりと笑ってしまう、こんなふれあいの情景が具体的に一杯つまっていてとてもおかしい。他人事とは思われませんでした。

2008/02/03 |

主人公・房恵、30歳、独身。人間の誰にも恋愛感情や性的欲求は抱かない。が、犬への愛情が人一倍強い。それだけではない。

「好きな人間に犬を可愛がるように可愛がってもらえば、天国にいるような心地になるっていうセクシュアリティ」

の女性である。

さらに人間でいるよりは犬になりたいという「犬化願望」があってほんとうに「フサ」という犬になってしまうのだからビックリの哲学的小説風である。彼女を望みどおりの犬にしてしまうのがカウンターバー<天狼>のマスター・朱尾。「変身」と引き換えに将来房江の魂を我がものにする条件をつけたまさにメフィストフェレスのミステリアスな存在。そして房江が可愛がってもらえると見込んだ飼い主が実業家の娘で一人暮らしの陶芸家・玉石梓・29歳。そして「フサ」は梓とお互いに強い愛と信頼で結ばれ、思い描いていたとおりの平穏で蜜のような生活が始まる。甘美で官能的な悦びすら覚える閉ざされた桃源郷ともいえる。

「あの人の犬になりたい。そして人間ではたどり着くことのできない心の深みに飛び込んで行きたい。」

このファンタジックなテーマを描き出すことには成功していると思った。

この作品はもうひとつ意欲的なテーマがある。

飼い主と飼い犬の関係の本質は支配する者と服従する者の一方的上下関係である。しかし梓と「フサ」は完全な没社会的存在であって、そうした力学を超越した純な魂のふれあう安らぎ世界なのだ。おそらく著者はここに社会を構成する最小単位である「家族」「家庭」の始原的な理想像(あるいは理念型といったほうが適当かもしれないが)を託しているのだと思われる。現実の「家族」「家庭」が見失ってしまったそれである。

「フサ」はメフィストフェレスが作り上げた梓と二人だけ(一人と一匹か?)の夢幻郷で至福の時を送りながら梓の家庭を垣間見ることになる。それは現実の家族である。おぞましくもまたグロテスクな支配と服従で構成されている家庭が浮かび上がる。事業から引退した父はすでにこの家庭では影の薄い存在。母と息子、母と娘、母と息子の嫁、そして兄と妹。経済力、権威、セックス、暴力、能力、指導力あるいは「家庭」「家族」の枠組みを維持することだけのためにある「血縁は切るに切れないものだとする常識」、「家族という名目が持つ呪縛性」が入り組んで支配・服従を成立させている。

家族というものはけっしてそんな冷酷なものじゃあない、そうであってはならないとするのが健全な感覚でしょうね。でも程度は別にして、梓の家庭と同じような事情はどこにあってもおかしくないのが現代なのだろう。よくよく見つめればどこかに支配・服従の絆あるいは秩序があってそれが家庭の成立を担保していると指摘することだってできるような気がする。

ストーリーはこのしがらみの中で悶えながらひっそりと息を潜めている女・梓が「フサ」との交流を通して自己を見出すプロセスである。そして「自立」「個の確立」は「家庭破壊」でしか実現できないのかと、問題を提起しているようだ。実のところ梓の人格についてはあまりにも古臭く描かれていてその優柔不断ぶりはいらだたしい。現代家族の実態をいまさらと思える支配と服従の関係で切って見せる手法はむしろ新鮮で共感するところが多いのだが、ヒロインの梓に現代を生きる女性らしさが欠落しているのだから、全体として共鳴できるリアル感が薄らいでしまった。梓と兄との関係も「またか」とうんざりさせられるところがある。

むしろマスター・朱尾と房恵=フサの関係が面白い。魂を売買したのであるからこの関係は契約によって成立している絶対的支配・服従の関係である。血縁のなかの関係とは異質な合理的関係といえよう。にもかかわらず、その二人の間にはどこかで血の通い合うあたたかいものが流れている。友情とでもいえる絆がたしかにある。救いがある。だからラストの後味はすこぶるいいのである。

|