|

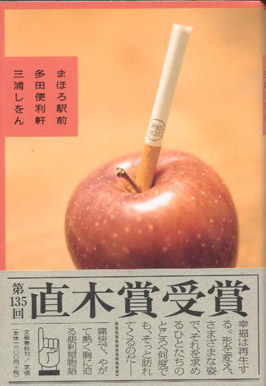

三浦しをん 『まほろ駅前多田便利軒』

まほろ市。東京都下南西部にある最大の住宅地、神奈川県と川を隔てて隣接している。いかにもモデルがありそうなのだが………、どこか現実離れをして蜃気楼のようにもやもやと歪んだところのある著者が作り出した空間である。ちょっと町の外に出れば農家があるのだが、市内は歓楽街、電気街、書店街、学生街があってスーパー、デパート、商店街、映画館、そして銭湯までもがそろっている。そんな町が現実にあるかもしれないと思わせながら、夜にはヤンキーがあふれるとなれば私の知っているいくつかのベッドタウンには該当しそうもない。まして駅裏は昔の青線で昼間から客引きの女が立ち、客を引き入れる平屋がひしめき合っているのであるから、これはどうとらえても虚構の空間である。平穏な日常生活の隣りあわせで猥雑と暴力と狂気が同居している。なんとなく今の日本の縮図であるかのようで風刺的表現なのだろう。

2008/07/09

|

便利屋の多田啓介に仕事を依頼する人たちも全員が普通ではない。ちょっとずれている。物忘れがひどくなって病院生活をしている孤独なおばあちゃんをその息子を装ってお見舞いに行く。私にも要介護の母親がいるが、この依頼主はひどく親不孝な奴だと思うのである。いや、そうではなくやはり親孝行を表現する現代人の一つの工夫なのかもしれない。元農家の大地主からは一日中バス停前でバスの運行を監視し、間引き運転がなされているかを確認する依頼だ。この依頼主だって悪い人ではなさそうだが、偏執狂的で薄気味が悪い。私の家にはペットのトイプードルがいるが、ペットのチワワを留守の間と彼に預けて夜逃げしてしまう依頼主だってどこかゆがんでいる。新しい恋人ができたのでいま付き合っている男と別れるための手伝いにしたってそうだ。自称コロンビア人の娼婦・ルル、そのルームメート・ハイシー、ルルのヒモ・シンちゃんなどもとてもまともな人種とは思えない。ところがまほろ市はこの異質なところを異質なものと感じさせないでそのままに彼らを抱きこんでいる。

多田啓介だけが日常的といおうか常識的人間である。だからこうしたちょっとゆがんだ事態に直面したときに「怒りを感じるほど理想には燃えなかったが、むなしさを覚える程度には、自分の職業に誇りと愛着」を持ちつつ、つまりほどほどに軽快なリズムで毎日を送っているのだ。そして彼の下に高校の同級生であった行天春彦が無一文の状態で転がり込んでくる。高校三年間で指を切り落とした際に「痛い」と口にしただけであとは沈黙を守り続けた変わり者である。このとんでもなく非常識な人間と常識人間の多田啓介が掛け合い漫才よろしく非日常的依頼主たちを相手に飄々として生きていくおかしさを描いている。そういう生き方にあるほろ苦さを垣間見せる。

物語は便利屋稼業エピソードの積み重ねで進むが、ラストに複雑にねじれた出生の真相を下敷きにした親と子の問題が重要なテーマとして浮かび上がる。それは依頼主・北村周一の悩みでもあり、行天の問題でもあり、実は主人公の多田啓介にも重たい過去がある。

昔からよくあった大衆ドラマで生みの親か育ての親かとか出生の秘密は隠したままがいいのかといったおなじみのテーマであるが、現代的にかなりひねって三者三様の人間ドラマが描かれ読ませる作品として完成している。

まほろ市は「倭は国のまほろば」の「まほろ」だろう。千葉大学文学部教授の三浦祐之先生の著書『口語訳古事記』によれば「マホロバはマホラマとも言いもっともすばらしい地のほめ言葉」とある。

「この作品は現代版のお伽話ですね。昔々あるところにではなく、今の今あるところに………で始まる。ひねった出生へのこだわりがあるようで、実は著者はどんな家庭に生まれたんだろうと首をひねったんですよ。」

と、冗談で私は初対面の三浦教授に話しかけた。先生は古事記、風土記など古代文学の研究家であり三浦しをん氏のお父上である。ひとしきり雑談をしたあと娘さんの作品の話になった。

「ちょっと軽すぎますね」と三浦教授。

「最近の芥川賞・直木賞もそうですが、ベストセラーに親子ものが多いですね」と私。

「ああいうのは苦手です」とのことだった。

このところ続いた親子もののベストセラーを挙げて

「三浦しをんはこの流行のさきがけだったと思います」と言ったら

「本人が聞けば喜ぶでしょう」とにっこりされた。

|

|

今野敏 『隠蔽捜査』

エライ奴はワルイ奴である。

使命感が欠落している薄汚い奴だ。

権力欲・金銭欲の権化であり、ありついたポストは絶対に手放さない。

そのエライ・ワルイ奴を現場密着型のはみ出し野郎が徹底的に痛めつける。この爽快感がまぁ警察小説のひとつの典型といってよい。

そうしたこれまでの警察小説の定石を破った驚きの作品だった。まったく新しいヒーローの誕生である。警察内部の不祥事をテーマにした警察小説は数多くあり、この作品も同じなのだが、著者の切り口の斬新さに脱帽。

2008/07/18

|

鼻持ちならないエリートというのがいる。主人公竜崎伸也、46歳、東大卒、警察庁長官官房総務課長となれば出世コースの先頭に立っている。東大以外は大学ではないと彼は思っている。部下を決して信用しない。疑り深く行動も発言も慎重だから陰険に見える。こうして竜崎伸也は物語の冒頭で鼻持ちならないエリートの印象で登場する。当然のことだが現場の人間からは嫌われる。

しかしその一方

「彼はこう考えていた。エリートは、国家を守るため、身を捧げるべきだ。私はそれに従って生きているにすぎない」。

偽者ではない、つまりノーブレスオブリージュに徹することのできる本物のエリートなのだ。

「組織を揺るがす連続殺人事件に、竜崎は真正面から対決していく」

事件の真相を隠蔽しようとする警察組織のベクトルに逆らうことになるのだから今後の順調な出世はおぼつかなくなる。お偉いさんの反感を買い、目下や現場のものからはつまはじきにされる。私大での同期生である伊丹は小学校時代に同級生だったこともあってこれもまた胡散臭い存在だ。四面楚歌、周囲にもみくちゃにされながらも信念を貫こうと苦闘する男の物語である。

ストーリーも面白いのだが、あるべき官僚の理想像と嫌味たらしいエリート意識が混在するカリカチュアライズされたユニークな人物造形がこの作品の魅力を倍加させている。

家庭内ではどうか。家の中のことは全て妻に任せる。息子は東大受験を押し付ける。娘が大阪府警本部長の息子と付き合っているのは自分にとって都合がいいことだ。あぁこれは一昔前の通俗小説によくでていた「企業戦士の家庭」なんだと、実に懐かしい思いがした。

よく考えてみればこれはサラリーマン中間管理職の苦悩を描いた非常に親しみやすいテーマなのだ。彼にとって都合が悪いことには息子がとんでもないことをしでかす。身近に起こりえるかもしれない家庭内不祥事に「あなたならどうする」と読者は問題を突きつけられることになる。

新機軸の警察小説であると同時に笑いと涙の感動ホームドラマでもある。

|

|

今野敏 『果断 隠蔽捜査2』

警察小説、『隠蔽捜査』で充分に楽しませてくれた個性、あの竜崎の再登場である。第21回山本周五郎賞と第61回日本推理作家協会賞のW受賞のこの作品は警察組織を痛快に揶揄してのけるところ、前作を上回る面白さがあった。

2008/07/25 |

やや詳しくこの作品の冒頭部分を紹介するが、冒頭ながらいくつか巧みなエピソードの組み立てに竜崎の個性が浮き彫りにされ、これから始まる本筋への期待をいやがうえにも高めさせてくれる、今野敏の脂の乗り切った筆の冴えが非常に印象的な導入だ。

高輪署管内で発生した強盗事件の犯人の逃走経路に大森署の管轄地区が入るかもしれないと大森署では主要なところに検問を設置するが、署長竜崎はそれとは別な場所にも設置するよう命令する。しかし署長命令は無視され犯人はそこから逃走する。結局犯人は警視庁機動捜査隊に確保されるのだが、同じ警視庁で高輪署を管轄する第二方面本部の管理官がメンツをつぶされたと怒鳴り込んできて難詰されるハメになる。しかし、竜崎は部下の失態を責めず、本庁のヨコヤリを平然と無視し颯爽としているわけだ。縄張り争いなどどうでもいいこと、警察組織全体として犯人拘束の成果が上がったことが何よりも大切だとする正論で大見得を切り、読者をうならせる。

そしてこの騒動に前後して興味深いエピソードが織り込まれている。どうやらこの程度の警察活動は副署長以下の仕事であり、お飾りである署長は区長や区議の出席する公園落成式に参列するのが常識らしいが、彼はそこへ向かう車の中でこの緊急配備を耳にし参列をドタキャンする。犯人の身柄確保がなされた後もこの落成祝賀パーティーへ出席を「国家公務員倫理規定」の原則論から断る。そして小中学教師やPTAのうるさがたで構成する防犯対策懇談会に臨む。税金ドロボーといわれかねない雰囲気ではあるが彼はその場に媚びることなく、逆に住民の果たすべき責任に言及しうるさがたをぎゃふんとさせてしまうのである。とてもとてもかっこいいのだ。

「息子の不祥事で、大森署長に異動した(左遷された)キャリアの竜崎伸也。その大森署管内で、拳銃をもった強盗犯の立てこもり事件が発生、竜崎は現場で指揮を執る。人質に危機が迫るなか、現場でそれぞれの立場を主張する捜査一課特殊班とSAT。事件は、SATによる犯人射殺で解決したかに見えたが………」

ところでこの『果断 隠蔽捜査2』だが、独立した作品ではあるが、前作の『隠蔽捜査』をまず読んでおいたほうがよい。前作の竜崎のほうがエリートのいやらしさも強調された生のままのおかしさがあったが、この竜崎はいやらしさが薄れ本来のエリートとして「立派なおとな」にやや成長したようである。流れで読むことによりこの珍妙な成長のプロセスをたどる楽しみが加わるからである。また、前作の続きで竜崎家のホームドラマも展開するが、ここでも彼は父親らしさがまして普通のお父さんに近くなっているところがある。

二つの作品を読んで気づいたことだが、皮肉たっぷりなのは間違いないのだがこの作品は警察機構に特有な組織ぐるみの悪事、不正を弾劾するという憤りの姿勢で書かれたものではない。どんな組織にでもありがちな不条理を面白おかしくさばいているようだとそんな気がしてくる。官僚機構ではない普通の会社組織に身をおいたものでも、どこか追体験している気持ちにさせられる。こんなところがまた型破りな警察小説だと感じるところだろう。

|