|

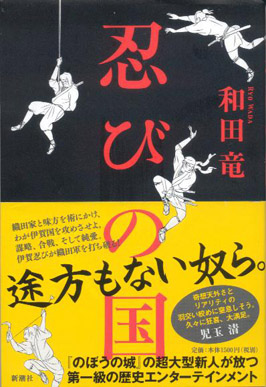

和田竜 『忍びの国』

『のぼうの城』が大ブレークし、出版社から第二作を急かされたために、ついつい詰の甘い作品になってしまったというところか。

2008/09/07 |

僕が小学生のころは「忍び」とか「忍びの者」はいなかった。「忍術つかい」がいた。僕はこの忍術系が漫画、小説、ラジオ、映画、なんでも大好きだった。巻物を口にくわえ、印を結んで呪文を唱えると、ドロンドロン(なぜかこんな言い回しになっていた)、姿が消えあるいは蝦蟇や蛇に姿を変える。この型を子供心に植えつけた杉浦茂という漫画家はギャグ漫画の天才だったのではなかろうか。赤塚不二夫も真っ青!今でも記憶の片隅にある。まんまる顔の「少年児雷也」とか「真田十勇士」の猿飛佐助や霧隠れ才蔵がかわいらしかった。

そのころは忍術も幻術も妖術も区別なくて、これら今で言う超能力者モノはメチャメチャに面白かった。ラジオ番組に新諸国物語という長寿番組があって『笛吹き童子』とか『紅孔雀』など映画になったのを見るのも楽しかった。カバヤというキャラメルがあってその景品のカバヤ文庫、ここで手に入れた講談本にも忍術があった。講談社の少年少女向けの文学全集にあった西遊記や里見八犬伝も本がボロボロになるくらい友達同士でまわし読みをした。

高校生のころだろうか、エロティシズムに溢れた時代小説、五味康祐『柳生武芸帳』、柴田錬三郎『赤い影法師』『眠狂四郎』でも忍者が暗躍していたことは忘れられない。そして村山知義の『忍びの者』が「アカハタ日曜版」に連載され始めた。えっ石川五右衛門って忍びの者だったんだ!とこの意外性にうれしくなった。これを山本薩夫が市川雷蔵を主役に映画化し、小説よりも映画が大ヒット。時代背景、職業としての戦闘集団、厳しい掟と人間の誇りなどあらたな感覚が生んだ忍者あるいは忍びの者の登場である。忍術は科学的合理的に解説されるようになった。この延長線上になるのだろうか大学生になると白土三平の『カムイ伝』『忍者武芸帳』に夢中になった。そして忍者・忍びは今の時代劇には欠かせない脇役になっている。

一方別の流れではあるが、山田風太郎が想像を絶するエロス忍法を編み出している。この忍法帖ブームにも僕は取り込まれこのシリーズはすべて読んだ。最近では荒山徹の朝鮮忍法がヒットした。これは孫悟空と忍術使いと忍びと風太郎流が入り混じりSF的発想も加わったゲテモノになりつつある。

『忍びの国』、思い入れのある「忍び」とタイトルにあれば、それだけで手にとってみたくなった。

「『のぼうの城』の超大型新人が放つ第一級の歴史エンターテインメント」

「史実に基づく壮大なドラマ、われらの時代の歴史小説」

時代背景は織田信雄、織田信長と伊賀衆の争い「天正伊賀の乱」であり、登場人物に百地三太夫や石川五右衛門が加わるのだから村山知義『忍びの者』と比較して作品の出来不出来を検証してみたくなる。ところが比較するもしないもあまりにも軽口の現代風コミック。テンポよく流れているからなるほど「われらが時代の歴史小説」であるか。「伊賀一の忍び、無門は西国からさらってきた侍大将の娘、お国の尻に敷かれ………」稼いでこなければ同衾もできなければ家にも入れてもらえないという恐妻家で、この夫婦のからみの今日性?をドタバタ関西お笑い風にどぎつく描くのだが、あまりにも陳腐ではないか。

百地三太夫の『忍びの者』で見せた「謀略」はさすが忍者の頭、読者をアッと驚かす意外性となるほどと思わせる合理性があった。「織田家と味方を術にかけ、わが伊賀国を攻めさせよ。謀略、合戦………」とこの作品の百地三太夫もはかりごとをめぐらすのだがただの思いつき程度に過ぎないことが読者に露呈してしまう。

参考文献に書いてある「史実」から多くを引用しているといって それがとってつけたようでは、歴史小説と名のることはおこがましいのではないだろうか。

児玉清が「奇想天外さとリアリティの羽交い絞めに窒息しそう。久々に狂気、大満足」しているようだから、僕の受け止め方が間違っているのかもしれないなぁ。

|

|

「輝虎(謙信)公の曰く、天の時、地の利に叶い、人の和ともに整いたる大将というは、和漢両朝上古にだも聞こえず。いわんや、末代なおあるべしとも覚えず」

なるほどこういう為政者は今日まで出現したためしはない。

2008/09/15

自分の知らない史実には興味がひきつけられるものだ。越後の王者・上杉謙信の治世を引き継いだ上杉景勝とともに生きた直江兼続の時代は………。

幼くして景勝に仕え、景勝が謙信の養子となると春日山に移り、謙信急死後の御館の乱では景勝を助けて勝利、執政の一人として景勝を補佐する。直江家を継ぎ、5万余石を領する大身となって国政を独裁した。上杉の最盛期・越後時代には謙信譲りの「義」の精神で家臣団統制の強化を図る。また父惣右衛門の才能を借りて領国内の通商を掌握、治山治水、新田開発、鉱山開発、など行財政・軍事・外交・殖産産業などに天才的な手腕を発揮する。しかし豊臣政権、家康の全国制覇とやがて過酷な運命が待ち受けていた。豊臣秀吉により景勝を会津若松に移封される。その130万石のうち30万石は兼続に与えられた。秀吉の没後、関が原直前、石田三成に与して徳川家康に敵対し、会津に挙兵。しかし関ヶ原の戦後は家康に下り、兼続は本多正信らとの関係をもとに親徳川大名化を進めたため、上杉に対する仕置きは出羽米沢30万石に減封にとどまる。兼続は大坂の陣に参陣して戦功をあげ徳川氏の信頼を得て家禄の維持に成功した。上杉が乱世を生き抜くことができたのは地方政治の基礎固めを成し遂げた兼続の政治力によるところが大きかった。

なるほどと、歴史小説を読む楽しみには自分の知らなかった史実にめぐり合うことにもある。ただそれだけであるなら、歴史家や研究者の論説をひもとくほうが「事実」に精確かもしれない。歴史小説を読む楽しみは史実を背景にして作者が創造する人間のドラマに触れることにある。時を越えて心が揺り動かされる人間の営みをみる。すぐれた歴史小説は「事実」よりも「真実」を摘出しているように思われる。

冒頭からストーリーに引き込まれた。武田の足軽たちに追われた17歳の兼続と弟が信州の呪術集団ノノウの一員初音姉妹に救われる。その洞窟には信州善光寺より信玄が没収したはずの秘仏・善光寺如来が隠されていた。女を知らない兼継が初音の体が放つ妖しい色香に引きずり込まれる………。上杉、武田、真田とこれからのドラマチックな展開と若い兼続のエネルギーのほとばしりを予感させるサスペンスフルな幕開けである。なによりも伝奇小説風な意匠に心が浮き立ちます。そして上杉謙信の急死による跡目争い、兼続の仕える上杉景勝か北条からの養子上杉景虎か。遺言をめぐる謀略、つぎの景勝、景虎の抗争(御館の乱)。さらに同盟関係にある北条・武田の軍勢を前に生き残る道筋はあるか。いよいよ最強の織田軍が北陸道を攻め上ってきた。上巻、物語は兼続の天才ぶりを随所に盛り込み、劇的な逸話を交えつつ、読者を一気読みに誘う充分なスピード感で楽しませてくれる。

私は上杉といえば川中島の謙信、赤穂浪士の敵役として矢面に立った上杉家、名君上杉鷹山しかでてこない。ましてや、直江兼続はまったく知らなかった。そのせいもあるかもしれない。下巻も「予想外の」「劇的な」展開がいたるところにあった。

|

先日読んだ『臥竜の天』で描かれた伊達政宗の場合、史実の重みが人間正宗の描写に勝っていていささか退屈だったのだが、『天地人』で火坂雅志の作り上げた兼続の人間像は生々しく歴史の中で息づいている。そこでは直江の周囲にいる人物たちの役割が大きい。

親子の対話がなかった父惣右衛門が実は藩財政を一手に握るしたたかな政治力をもつ人間だったことに気づく兼続の驚き。そして親子の絆が強まっていくプロセス。脇役としての父の存在感は圧倒的である。

兼続の女たち。妻のお船はいかにも戦国武将のつれあいにふさわしく情に厚く賢妻である。初めての女である初音は全国的情報網をもって戦乱の情勢分析をアドバイスする。彼が恋する娘・お涼の凛冽。ここは来年のNHK大河ドラマにぴったりの通俗の華やかさなのだがやはり読んでいて楽しいものがある。

君臣というよりも信頼し会える友人同士に近い景勝と兼続の絆もいい。

上杉謙信、上杉景勝、真田幸村、石田三成そして直江兼続らは共通して「義」を王者の理念としているがそれぞれに食い違いがあって葛藤が生まれる。

「義」とはなんなのだろう。

下巻にはおそらく著者が現代に向けた強いメッセージがこめられている。著者はあとがきで「義」についてこう語る。「人の上に立つものは仁義礼智信の儒教の教えでみずからを律し『慈愛』の心を持って衆人を憐れまなければならない。」と説いた謙信の言説を兼続が受け継いだとし「広い仁愛の心をもって国を治める」精神を顕彰している。

敷衍すれば………。この精神で治世をおこなわねば、人間は生まれつき利益を追求するものであるから、それに従ってゆくと他人と争いになって世は乱れることになる。現代の日本はどうだ。大切なものが廃れて人心はすさみきっているではないかと。

私は小説の中にある過剰なお説教はあまり好きではない。この作品では登場人物のだれもが「義」を語る。それは過剰なほどなのだが、実はこのやりとりを大変興味深く読み進むことができた。

上杉謙信は信長をこう批判する。

ただみずから利を追い求めているに過ぎぬ。人を人としてみておらぬゆえに無辜の民の命を平然として奪うことができる。わしは利をうるよりも崇高なものがあることを知らしめたい。人が人であることの美しさ、それがわしの考える義だ。

兼続はこう反論する。

信長をはじめ世の群雄たちは、みな天下を取ることをめざして戦っております。天下人となり民を安んずる治世を行うこともまた義ではございませぬか。

そして秀吉も家康も「義」を大いに語る。

なかでも家康を打ち負かして天下をとる絶好のチャンスに兼続の主張する「義」と景勝のつぶやく「義」の懸隔がその後の上杉の運命を決するという劇的な絡みは印象的だった。

実は現代人にとっても「義」とは大変に魅力的な美しい言葉である。この世の中、もはや倫理的秩序なんてなくなってしまったと思うのは私だけではないだろう。「広い仁愛の心をもって国を治める」為政者を待ち望んでいる。しかし政治はリアリズムの極致である。「義」とは具体的になにを指すのか。自民党総裁選たけなわである。各候補者とも利を追い求めるだけの世の中は否定しているようである。そして、より崇高ななにかを追求しようとするのはわかるが………。「義」とはわれわれがうっかりしているととんでもないことになる、そんな曖昧模糊とした概念でもあるのだ。気をつけよう。

著者のメッセージが強ければ強いほど作中の兼続は確かな「義」を見出せない。どちらかといえばその概念にこだわりすぎて右往左往している姿、著者の意図にかかわらずその混乱する現実の姿のほうが浮き彫りにされている。そして仁愛政治のトップに立つことはあきらめ、時には秀吉につき、時には家康につかえる。そこには抽象的な理念追及よりも厳しい現実を直視して判断を下す政治家、上杉藩末代までの存続を確固とさせた地方政治家としての堂々たる兼続がいた。

|

|

飯嶋和一 『出星前夜』

歴史小説の新刊をいくつも読んでいるのだが、ここ数年で最も手ごたえを感じることになった作品だ。おそらく後世にまでその名を残す歴史小説の代表作といえるのではないか。

島原の乱といえば天草四郎であり、キリシタン信仰であり、禁教令に反抗した宗教一揆と、その程度の知識でしかなかった。島原の乱とはなんだったのか、著者はその根源にさかのぼる。確立の途上にある幕藩体制。その新たな秩序にどうしても耐え切れない地方の生活者。両者の基本的対立の構図が見えてくる。また蜂起から全滅にいたる攻防の4ヶ月はどのように戦われたのか。反乱というより軍事行動に近いのだが結局は暴走。その壮絶な合戦の全貌が詳細に描かれる。そしてこの事件にかかわる主要人物たちのそれぞれの生き様に胸を激しく突き上げられる、人間ドラマがある。ラスト近くには涙がこらえきれなくなっていた。

幕府は諸藩が独自に経済力をつけることをおそれていた。キリシタン大名にはもともと布教支援方針をおおやけにすることでイスパニアやポルトガルと親交を深め、独自に外国交易を行い、自国の富の蓄積をすすめていく戦略があった。そして禁教令はこの戦略を阻止することを主眼にしていた。民間人の信仰を弾圧することではなかったにもかかわらず遊蕩三昧の日々を送る島原藩主・松倉氏は過酷な年貢に対する農民の減免要求などことごとくをキリスト教信仰による抵抗とすり替え、さらなる弾圧と収奪を正当化していった。

そしてこの乱をおこした島原、天草の領民たちの特異な成り立ちに目を向ける。島原領民の上層部はキリシタン大名・有馬晴信に仕えた武士階級(発祥は土豪)である。有馬家移封後にもこの地に残り帰農した人たちで、有力者は庄屋層を形成している。一般の農民ももともと晴信治世に海外自由交易で経済的繁栄を担ってきた人々であった。しかし幕府は大名の布教活動を禁止するとともに海外交易を認めなかったため、かつての自由な海洋民は代わって野良仕事、やせた農地に縛り付けられ、いま、松倉藩の苛斂誅求に命をすりへらしている。ここにも国替えという徳川幕府の大名統制システムに端を発する領民の悲劇があった。

加えて島原の庄屋たち・村人たちが生命線をこえる過酷な年貢負担に20年も耐えることができた心のうちには表向き棄教したキリストの教え(最後まで耐え忍ぶものは救われる)が脈々いき続けていた。

2008/09/25 |

ここにながながしく島原の乱の背景を書きとめたのは、史実への尽きない興味からだけではない。この歳になると体制打倒の大衆エネルギーが結集した当時への懐古もあるにはある。が、この作品が著者の綿密な調査と腰の据わった史観の成果として破綻なく整然とした骨格で構想されていることに凄さを感じたからである。さすが4年ぶりの時間をかけて練りに練った力作、この間の著者のエネルギーがここに迸った結晶を見る思いだった。

しかし、このように整理して島原の乱とは幕藩体制に対する命がけの告発であったとするのは冷静に過ぎる分析的姿勢ではないだろうか。(これは登場人物の一人・末次平左衛門が主として語るところ) 読んでいて実はそんなことよりは乱のきっかけから殲滅されるまで、蜂起軍(農民の一揆なんてものじゃぁない。勇将、智将に率いられた軍隊である)による森岳城(島原城)包囲、富岡城攻略、そして原城籠城戦の攻防とそれぞれがいかに戦われたかを極めて詳細にリアルにそして怒涛の迫力で描いた合戦記なのだ、その興奮に夢中になってしまったと言うのが実際である。

過酷な年貢、飢饉、そして流行り病。このままでは全村絶滅であるのに大人たちはただ松倉の圧政におもねるばかり、死への恐怖からの反動、どうせ死ぬならと19歳の少年(寿安)が代官所の米蔵を襲うことを考えた。このほんの小さい事件がきっかけだったのかと驚いた。そしてかつての有馬藩にこの人ありと勇猛を誇った歴戦の士(鬼塚監物)、いまは有家村の庄屋・甚右衛門がこの若者の決死の行動に触発され堪忍袋の緒が切れる。どうにか生きていける暮らしがあればいいと耐え忍んできた甚右衛門がこの決意にいたる心情が切ない。彼は最後まで蜂起の主導者なのだが「森岳城をおとし暗愚松倉勝家と佞臣どもの手から各村を解放する」というそれから先のことは読めないままに暴動の先頭に立った。ただそれだけで徳川幕府と真っ向から対立することなど毛頭なかったのだ。しかし怒りと憎しみの感情とキリシタンとしての死を恐れぬ精神が凝結した群集のエネルギーは行き場を知らぬ土石流となって暴走を始める。天草では益田四郎(天草四郎)が神の王国をつくろうと絶叫、富岡城攻略の火の手が上がる。方向を持たない激流が予想もつかない紆余曲折にあって、老幼男女2万7千人は旧領主有馬氏の原城にたてこもる。要衝とはいえ石垣だけの廃城に過ぎない。幕府は板倉重昌、松平信綱を上使とし、九州全域の諸藩に備後福山までが参戦し、総勢十二万。にもかかわらず攻め手側は惨敗が続く。とにかくこの激戦を詳細に追うリアリズムの迫力に圧倒された。

人としてふさわしい死に方を求めた甚右衛門がいい。宗教的熱狂に死ぬ益田四郎だって捨てがたいキャラクターだった。そしてこの事件の発端からすべてを読みきっていた長崎の大政商・末次平左衛門(前作『黄金旅風』の主人公)だが、その人に限って著者が与えた近代経済人を象徴する冷静がまた絶妙の味わいである。

そして追っ手を銃撃し動乱のきっかけを作った寿安がいた。彼は自分が扇動した蜂起勢が略奪、殺人の暴徒と化す狂気を目の当たりにし離脱する。そして医者の道を歩み始める。人殺しの贖罪として人の命を救うことを決意する。だがラスト近く、長崎で医療に専心する彼がかつての仲間たちの皆殺しを知ったとき………。そして………。

また幼い命が奪われる事件が連続した。そして世界のいたるところで命が軽々しくもてあそばれている。著者は静かに憤る。流れ星にたとえたその素朴なメッセージはあまりにも物悲しく美しいだけにラストは涙なしに読み終えることができない。

|