|

司馬遼太郎『新選組血風録』の「芹沢鴨の暗殺」にはこう書かれている。

2005/07/28

この男の生地は、常州芹沢村である。郷士の子で、本名は木村継次といったらしい。芹沢鴨は、脱藩して風雲の中からの名であった。なぜ、鴨という奇妙な名をつけたのかはわからない。一字名をつけたのは、当時、いわゆる志士のあいだで流行していたからであろう。

司馬遼太郎はこのように「鴨」と自称した由来を「わからない」としている。芹沢は新選組の中でも凶暴な男として悪名だけは高いが、近藤、土方、沖田などと比べればはるかにインテリであって司馬が推定するような一字名が流行していたからというほど単純ではないだろう。

芹沢鴨は現在の茨城県行方郡玉造町の芹沢家の三男に生まれ、松井村の神官・下村家の養子となって本名を下村継次(嗣司)と名乗った。司馬遼太郎が「木村」と記しているのは間違いであろう。

尊王攘夷活動が盛んな水戸藩にあって、水戸学と尊王攘夷思想を延方学校(潮来所在の郷校)で学び、天狗党過激派の一味となって攘夷決行のための資金を各地の豪商に強要する先兵であったようだ。鹿島神宮の拝殿にて大太鼓を叩き破ったといわれる愛用の大鉄扇には「尽忠報国」と刻む。剣術は神道無念流の免許皆伝。

常州潮来館(延方学校のことであろう)での逸話を司馬遼太郎は次のように述べている。

隊規を乱したというかどで若い同志三人を土壇場にならばせ、そのあいだを芹沢は奇声をあげて走り、走りおわったころには、鮮血にまみれた首が地上にちらばっていた。私刑がおこなわれたかどでかれは隊の牢に入れられたが

「赤心、たれか知る」

と豪語し数日絶食し、小指を噛みきり、紙片に、

「雪霜に色よく花のさきがけて、散りてものちに匂ふ梅が香」

という和歌をしたためて牢格子の前に貼りだした。意外な文藻があることに。人はおどろいたという。

この後大赦により釈放された彼は清川八郎の提唱した浪士隊(新選組の前身)に参加するために江戸にはいるのだが、このときから「芹沢鴨」と称する。

「鴨」の由来については「常陸国風土記」から推定してみたい。

|

『常陸国風土記』行方(なめかた)の郡

(倭武<ヤマトタケル>の天皇<スメラミコト>)更に御輿を巡らして現原<アラハラ>の丘にお行きになり………この地を行細<ナメクハシ>と言うべし」とおっしゃいました。このため後世に行方とよびならわします。その丘は見晴らしがよく天皇は現原となづけられました。この丘をお降りになって大益河<オオヤガワ>においでになり、船に乗って上りましたときに、棹梶<サオカジ>が折れてしまいました。そこでこの河を無梶河<カジナシガワ>と言います。ここはすなわち茨城・行方の郡の境にあたります。棲息する魚のたぐいは多くて書き表せません。

無梶河<カジナシガワ>より郡境に至りました時、鴨が飛び交っておりました。

天皇が射られるやいなや鴨は弦の音に反応してただちに堕ちてきました。それゆえこの地を鴨野といいます。

無梶河<カジナシガワ>は現在の梶無川。鴨野は玉造町の加茂地区で鴨の宮がある。

芹沢鴨は水戸学を学んだ、「尽忠報国」を旨とする勤王の志士である。天皇の威光にひれ伏すこの鴨にこそ、自分の身を犠牲にしても帝のために尽くそうとする高い志を見たに違いない。そしてこの鴨になぞらえ、名乗りを「鴨」としたものとわたしは推定するのである。

水戸学の普及に藩校「弘道館」を中心として水戸藩各地には郷校が設置されていた。玉造にも文武館という郷校があって芹沢村から通う道筋には梶無川があり、少年はそこに飛び交う鴨を見ていたに違いない。

さらに一歩進めて芹沢鴨はこの「常陸国風土記」の故事を承知していたかを検証してみよう。

芹沢鴨には潮来の郷校(延方学校)をアジトに天狗党の資金強要活動をしていた時期がある。当時ここには水戸藩主徳川斉昭に仕えた宮本元球という儒学者が在籍していた。宮本元球は考証学者でもあり、いくつかの文献を残している。たとえば「常陸誌科」などには「常陸国風土記」の考証研究も含まれている。芹沢がこの学者の謦咳に接したと考えて無理はあるまい。 |

|

横山秀夫 『震度0』

県警本部のトップクラスがここまでノワールな人間の寄せ集めではないだろう。だが、現に神奈川県警の不祥事もみ消しが頻発しているところ、道路公団の官製談合などを毎日聞かされるとやはり役人たちは腐敗しているのかなと。

2005/07/28

|

大震災の朝、一人の県警幹部が失踪した。県警事情に精通し、人望の厚い不破がなぜ姿を消したのか?県警幹部の利害と思惑が錯綜する。ホステス殺し、交通違反のもみ消し、4年前の選挙違反事件なども絡まり、保身と野心、激しい内部抗争を背景にN県警幹部6人の密室劇の幕が開く

登場人物は6人。N県警察本部のナンバーワン・本部長(キャリア)、ナンバーツー・警務部長(キャリア)、警備部長、刑事部長、生活安全部長、交通部長。組織内でのそれぞれの役割や責任の所在、公務員に特有の将来展望つまり出世の見通し、ありがちな自己防衛本能などが実にわかりやすく描かれている。この失踪事件の捜査方法、明らかにされるであろう真相、その見せ方いかんで彼らの今後は明暗を分かつことになる。それだけ深刻なプライベートな事情をこの捜査に関連して彼らは密かに抱えているのだ。官舎を共にする彼らの夫人たち、職場内外での不倫の相手などが密接に絡む。

テレビドラマでシリーズものに「家政婦は見た」というのがあってだれの心にも潜んでいる卑しさを極端にデフォルメした大金持ちの家庭崩壊をのぞき見する愉悦感を味わえる、市原悦子の個性も光って人気番組となっている。なんとなく似通ったところがある。そしてこれまで横山秀夫が書いてきた「警察小説」とはまるで肌合いの違う、それは暴力性こそないがエルロイの描いたノワール、ロス警察内部の悪徳に近い、やりきれなさに満ちている。「警察小説の進化」ではない、「退化」であろう。

時々刻々に事実関係が明らかになる。しかし全員が共有するわけではない。その都度右往左往する捜査方針。主導権を握るための追従と恫喝。都合の悪い事実の隠蔽と暴露。露見していく人間のグロテスクな内面。この緊迫場面の連続でグイグイと読ませる。

妻を絞殺した刑事の犯行から自首するまでの空白の二日間を巡って関係者たちの葛藤を描いた『半落ち』と似たような構成である。『半落ち』では自分の社会的な役割に使命感をもったプロフェッショナルたちがしかし断ち切れない個人的なしがらみの故に組織からドロップアウトしていく哀切が胸を打った。「夫人殺害の動機」も「刑事の黙秘」にも強い共感を覚えたものだ。

ところが『震度0』は違っていた。使命感が欠落した人間の薄汚さだけを描いて、『半落ち』とはまるで異なる後味の悪さが残った。登場人物が醜怪であり、失踪の原点も醜悪であって共感とか感動とかには縁がない。

警察という権力機構内のいかにもありそうなパワーバランスの状況がリアルに描かれている。だからこの筆の勢いでは「これが日本警察機構の縮図である」と誤解されかねない。権力機構というものが動くとすればワルサは巨悪の実行であってここに登場する幹部のような卑しいちっぽけな根性のワルたちであるはずはないのだ。その意味では警察を揶揄していることにはなるが、真正面からの警察組織批判にはなっていない。ただ最近のように警察内部の隠蔽事件がひっきりなしとあっては当事者がこの小説を読んで「馬鹿馬鹿しい」と一笑に付すわけにはいかず、まして真っ向から「歪曲してけしからん」と言える立場にはないのかもしれない。このあたりも後味を悪くしているところなのだ。

|

|

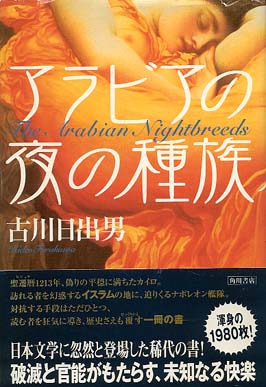

古川日出男『アラビアの夜の種族』

2001年12月に刊行された本著を初版で購入し、積読していました。先般、著者の『ベルカ吠えないのか?』が直木賞の候補にあがったことから、当時大変評価の高かったことを思い出して読んでみました。日本推理作家協会賞、日本SF大賞を受賞しています。

2005/08/10

|

1798年オスマン帝国の統治力が衰え、非アラブ系の奴隷軍人(マムルート)たちが実質的に支配していたエジプト一帯をナポレオン軍が侵攻する史実を背景にして書かれています。これを迎え撃つカイロのマムルートの一部にとんでもない奇策が用意されています。それはナポレオンに「災厄の書」というあまりにもおもしろくて読む人の心を虜にし、腑抜けにさせてしまう幻の書籍を献上し、戦意喪失、撤退を促そうというものです。この奇想天外の発想は光っていました。

事実としてナポレオンは現地人の抵抗とペストに悩まされ、イギリス・オスマン帝国に降伏、帰国を余儀なくされるのですから、この「災厄の書」が奇跡的に功を奏する一大伝奇小説であろうと読み始めの期待はふくらみました。

ナポレオンのカイロ占領というヨーロッパの圧倒的力を前にした、イスラムの宗教思想、文化、市民の生活、国家体制などの混乱や再生が触れられているものと思っていました。特に現在、イスラム文化対欧米文化のコンフリクトで地球規模の悲惨が拡散しているところですからね。

それよりなにより、小学生の時に胸躍らされたあの『千夜一夜物語』です。美しい乙女と一夜を共にしては殺す暴虐のシャフリヤール王が美姫シエラザードの語る不思議な物語に魅了される。佳境に入ると「つづきは明日」とされ、千夜にわたり、ついに殺すのを止めたという、夢と冒険の世界が豪華絢爛に展開するものと思いこんでいたのです。

ところがどうでしょう。二段組み六百数十ページの重量級にもかかわらず、著者が研鑽したであろう政治・経済・外交・文化についての地域性、時代性は全く描かれておりません。まして歴史観など片鱗もなく、ただただ「災厄の書」をながながと叙述するのです。

ナポレオンに撤退を決意させるほど読者を夢中にさせるというふれこみの作者が創った「災厄の書」ですが、文体は日本の現代若者が使う俗な口調でしかも広辞苑にしかでてこないような難しい熟語を妙ちきりんに混入させ、異国の古典らしい風格はまるでない。内容はこれがなんとも平板な妖術合戦の繰り返しで、夢中になるよりも眠くなってしまうのでした。

これはテレビゲームのジャンルにあるロールプレイングゲームの発想ではないのだろうか。「武力と魔法に支配された中世ヨーロッパ風のファンタジー世界」を題材にしているのが主流なのだそうだ。やってみたことがあります。プログラミングは一貫した理屈で構築されている。モンスターと戦闘を繰り返す。だんだん強いモンスターがでてくる。最強の相手をやっつけて架空世界の危機を救う。はじめはおもしろいと思ったけれど、こちらのキャラクターも経験値を積んでどんどん強くなって、しかもメモリー機能で再スタートする。最終の敵との交戦はクライマックスであるはずなのですがその緊張度は最初の敵とまったく同じレベルですから、達成感がなく、あれれと、終わってしまう。それをつまらないと感じる、私などはそんな世代にある。

寝食を忘れ勉強を忘れ友達づきあいも忘れてテレビゲームに没頭する子どもが多いらしい。ナポレオンにテレビゲームを献上していたらカイロも救われたかもしれませんがこの「災厄の書」は見向きもされなかったのでしょう。小説ではさすがに触れていませんがナポレオン軍は3年にわたって占領していたわけですから。

小説の手法にメタフィクションという型があるらしい。単純な作中作もそういうのか小説の成立をテーマにした小説を指すのかよくわかりませんがこの作品は作者の「まえがき」「あとがき」を含めて二重三重のパズル構成になっていたようです。安直さが目立つだけのこの構造も感心できません。

私にとっては「最悪の書」だったわけです。

|