|

歌野晶午 『葉桜の季節に君を想うということ』

久々にトリック一本勝負の快感ミステリーに出会いました。

2003/12/31 |

人生の重みなどいささかも感じることなく、明日は明日の風が吹くとばかりに、定職も持たず、女遊びだけは一人前の若者の冗舌口調がつづく。

この作者の『世界の終わり、あるいは始まり』を読んだことがある。息子が殺人を犯したかもしれないと思った若い父親が登場し、子が殺人を犯したことに対する親としての責任を痛感したり罪悪感にさいなまれるわけではない。マスコミに殺人犯の親として晒し者にされること、妻がノイローゼになること、会社を首になること、この町には住んでいられないこと、遺族の仕返しなどなど、彼はまさに自己中心的に惑乱する話なのだが、最後までおもしろいとは思わなかった。

そういう先入観があったものだから、この作品も「またか」との思いで、しかし、ラストのドンデンガエシに価値があるとの評判につられて読み進むことになった。蓬莱倶楽部という霊感商法の新興宗教団体、これに騙され、財産を奪われ、挙句の果ては生命保険をつけて殺される人たちがいる。主人公はこの凶悪犯罪者集団と対決し無手勝流の暴挙で悪戦苦闘するのだ。 軽妙な語り口でリアル感はない。ストーリーそのものに面白みはない。

途中過程はどうでもいい、ラストの背負い投げの大技が決まるかどうかの大博打、これがこの作品の命である。この大技みごとに決まった。騙されることに快感を覚えるのがパズル型ミステリーの極致であるとするならお見事である。このジャンルのミステリーに使われる伏線は最近の傾向としてはあまりにも複雑にすぎて、読者が特に高齢の読者が、咀嚼できないものが多いのだが、これはきめ細かいというより骨太の一本筋の通った伏線で実に巧みである。巧みだとするのは単純な伏線は奸智に長けたミステリーファンに見破られやすいのだが、この簡素な伏線にはおそらくだれしもがシャッポを脱ぐことになるからだ。この独創性を買いたい。さらに結末はさわやかに終わる。軽妙なミステリーはこうでなくてはならない。

ただし、ネタが割れると、読み返すのがばかばかしくなるのはトリックの価値だけで読ませる作品の宿命であろう。

|

|

歌野晶午「世界の終わり、あるいは始まり」

初めて読む作品で作者のすべてを推し量ることは失礼にあたるとわかっているつもりだが、定価1600円の価値があるとは到底思えないそのできばえに、この人はどういう人なのだろうと変なところに関心を持った。

2002/03/31 |

東京近郊で小学生が連続して誘拐されしかもピストルで殺害される。事件が起こった町内に住む主人公のサラリーマンは小学6年生になる自分の息子の部屋で偶然、犯行に使われたとおぼしきピストルと被害者の父親たちの名刺を発見する。凶悪犯は自分の息子ではないかと疑念にとりつかれた父親はどのような行動に出るのか、この混乱振りをブラックユーモアタッチでたどるのがこの小説の骨格になっている。

歌野さんの生まれは1961年だそうだからこのサラリーマンと同じような年回りであろうと読者としては二人を重ね合わせたくなるものです。とにかくだらしのない親父像にあきれ返るやら腹立たしくなるやら。普段から家庭内暴力の問題児ならともかく、常識的な息子が相手なのだから、とにもかくにも息子に問いただすのが親の務めだろうと思うがそれができない。。ましてや息子が殺人を犯したことに対する親としての責任を痛感したり罪悪感にさいなまれるわけではない。マスコミに殺人犯の親として晒し者にされること、妻がノイローゼになること、会社を首になること、この町には住んでいられないこと、遺族の仕返しなどなど、彼はまさに自己中心的に惑乱するのである。未成年者の凶悪犯罪が深刻な社会問題化している現在、加害者側の親の行動をこのようにゲーム感覚でシュミレーションする小説なんぞははなはだ不謹慎ではないか。

と、こういう人物や作者に腹を立てるなんて、しかし、思いのほか僕はまじめ人間だね。人の親だね。そうだよね、もともと僕みたいな誠実なお父さんはミステリーの主人公にはなれないし、ましてやミステリーは書けそうもない。肩肘張らずに読みましょう。

凶悪な殺人を犯した未成年者が「なぜ人殺しはいけないのか」とうそぶく現実があるのだから、小説の世界では殺人を犯した小学生ではなく、その親に同じセリフを主張させて、あたりまえなのかもしれないと一歩譲る。所詮ミステリー、いいじゃないか、きっと、すごい、思いもかけないラストがあって、心地よく騙されるにちがいないと二歩譲る。ミステリーファンを自称するからには遊び心は大切にしたい!

ところが、最後まで読むと、結局いただけない作品であったことに気がつく。「既存のミステリーの枠を超越した衝撃の問題作!」たしかにその通りでこれはミステリーではないね。利いたふうな世界観の講釈をもってまとまりのないラストとする、このあつかましさには衝撃をうける。

やはり僕はどうしても真面目人間を超えられない存在なのであった。

|

|

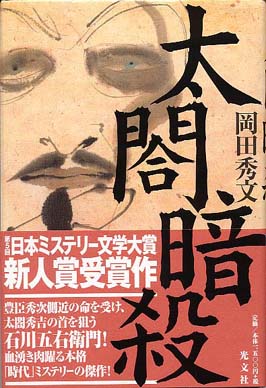

岡田秀文『太閤暗殺』

『ボーンコレクター』から『エンプティチェア』までリンカーン・ライムシリーズを読まれた若い方から「日本のミステリーでこのような面白い小説はないでしょうか」とたずねられ、ハタと困った

2002/06/01 |

「このような面白い」の意味は犯罪のスケールと重要にかかわっている。しかも現実感がともなわなければあれだけの緊張感は生まれない。あまりないのである。若い人は時代小説を好まないが、ジャンルをここまで広げると紹介できるミステリーはいくつも見えてくる。ひとつあげると池宮彰一郎『四十七人の刺客』などは傑作中の傑作なのだ。

豊臣秀次側近の命を受け、太閤秀吉の首を狙う石川五右衛門!血湧き肉踊る本格「時代ミステリーの傑作! 第5回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作………を手にした。

国家転覆を狙う大陰謀、これを進める側、守る側の知能戦、技能戦の展開、ラストの思いもよらない大どんでん返し。五右衛門対秀吉、古くから伝わる状況設定ではあるがフォーサイス『ジャッカルの日』並みのプロセスをと大いに期待を膨らまして一気に読みました。

ミステリー性が強くラストのひねりが工夫されている。どうやらこのどんでん返し一点にこの小説の価値がかかっているようである。それは評価するとして、いささか不満が残る。

肝心の石川五右衛門をはじめ主要人物の個性が伝わってこない。権力の首を獲るのであるから読者を納得させる「大義」があってしかるべきだと思うのだが、この五右衛門、はじめから凶悪な盗賊なのである。『鬼平犯科帳』のいう「畜生働き」であるから、読んでいて「事を成就させてあげたい」という気持ちがまるで湧いてこない、ロマンが欠如しています。

ラストを仕上げるにはこれでなければ始末がつかないと理解できますが………。素材が良いだけに落胆の作品でした。

|