|

桐野夏生 『グロテスク』

じっとりと湿ってすえた万年床の異臭、安手の脂粉に混じった体液と汚物に加え、病んだ精神の腐敗臭がページを繰るごとに強まってくる。グロテスク!

2003/08/21 |

日本人の描く哀しい女の生涯には伝統的に末路として春をひさぐ娼婦の物語が多い。自由が奪われたままに容色は衰え、ぼろきれのように心身をすり減らし、病死、他殺、自殺、心中か、いずれにせよ死を迎えるのである。

一流大学に入学し、社会人となり、娼婦に転落し、悲惨な末路を迎える女たちの物語、読み終えた私は三重のあわれさを感じるのである。

四人の女のうち三人が四十近く、醜い姿をさらして渋谷円山町の暗がりで客引きをする。

「おにいさん、一回三千円にまけとくよ」「一流大学卒よ」「一流企業のOLよ、身分証明書みてよ」「おじさん、私、処女よ」暗がりで小便はする、客に請われてベッドで大便をする。 そのうちふたりは殺害される。娼婦になれなかった女は新興宗教の幹部になり無差別大量殺人に加担、獄舎に繋がれる。まずこの鬼気迫る狂態に悲惨を見る。なんとかわいそうな女たちよ。

幼稚園から大学までのあるこの一流の学園では人間の価値はどうやら出自・家柄・その副産物である資産価値で序列がつけられている。そんな教育の場は現在の冷徹な企業社会では決して一流とは言わないのだが、なぜかそうなっている時代錯誤はともかくとして、その枠組みから疎外されているヨソモノは存在価値がないのである。ヨソモノである彼女たちはこの環境にも屈服することなく、自己を確立し存在価値を高め個性を発揮しなければならないと確信する、すなわち自我に目覚めるのである。ひとりは絶世の美貌の持ち主、フェロモンつき肉体を武器に中等部から男の愛玩用いい女と目覚め早くも先輩を相手とする娼婦として君臨する。高校生のその姉は他人を不幸に貶めることに快感を見出し、持ち前の悪意を露骨に実行する。あとのふたりはテスト成績で一番を狙う。社会人になっても、彼女らにとっては同様の仕組み(ここにも錯誤があると思うのだが)があって、この閉塞状況から飛躍するにはなにをするべきか、すなわち娼婦になることであった。養老先生のベストセラー『バカの壁』を併読していたらよぉーく理解できました。「間違った個性発揮」「欲望をコントロールできない」「真実は人知では見出せないにもかかわらず一面を見て真実と誤解する」三千円で体を売り、腹の上で果てる男を見て「征服した」として自己満足する。このあたりが伝統的悲劇とは大いに異なる自己主張型確信的売春感覚なのだが、本当にバカな、なんとかわいそうな女たちよ。

これはバーチャルリアリティの中の寓話である。しかし、桐野夏生の力作と評価された作品だけに男性優位の差別社会の中で女の自己確立を衝撃的に描いた作品などと万一うっかり誤解して「ワカル、ワカル」とこの生き方を評価しあるいは共感したり感動をもって読む女性がいないともかぎらないなどと思い巡らし、これこそがまことにかわいそうな女たちよと嘆くことになるのである。

そこで、この本は男どもに薦めて「さて久しぶりに円山町界隈をウォッチングしてこようか」などとニヤニヤすることはできるが、まちがっても女性には薦めてはならない。「よっちゃん!あなた私になにを言いたいの」と食って掛かられることは避けたい。ましてこれで目覚めた女性から「三千円でどう?」などと絶対に回避しなければならない。

|

|

桐野夏生『OUTアウト』

それを我慢できない女たちの怖い怖いお話

2002/08/04 |

1950年代のセックスシンボル・ナンバーワンはマリリンモンローかもしれませんが、もう一人ジェーン・マンスフィールドという、やはりそそられる女優がおりました。『女はそれを我慢できない』という代表作があってなにやら思わせぶりなタイトルが注目されましたが、この映画の「それ」は「炊事・洗濯・拭き掃除、育児など家庭の主婦の日常生活とは無縁な大スターの生活ぶり」でありまして、つまりそれは我慢できません、フツウの家庭生活が一番と考える女性のお話なのです。コメディーです。

桐野夏生『OUT』は1997年に発表された作品ですが、最近文庫本が刊行され、秋には映画化の予定だそうです。女性による凄惨な犯罪をリアルにえがいた、凄まじいの一語つきる作品で、私は度肝を抜かれました。

酒乱でバクチ好き、よその女を追いかける暴力亭主に我慢ができず、ついに絞殺する若い人妻。虚栄心が強く、ブランド嗜好で外車を乗り回すが、サラ金に追いまわされ、男には貯金まで持ち逃げされた不美人。亭主に死なれ、寝たきりの姑のおしめの世話には疲れ、娘には金をせびられ、孫を押しつけられた50台の主婦。そしてこれも主婦である主人公・雅子の4人の女性たちは深夜から明け方にかけて弁当工場で重労働のパート勤務に精神も肉体も疲れ果てている。絞殺した死体を自宅の風呂場でバラバラに解体し、生ゴミの日に手分けしてこれを捨てる。このリーダー役が主人公である。

実は主人公以外の三人は犯罪に手を染めざるを得ない暴力や貧困からの逃避という我慢ならない理由があって読んでいて理解もしやすい。だが、雅子・43歳・主婦・弁当工場の夜勤勤務はなぜパート仲間が殺した夫の死体をバラバラにして捨てたか?決して切羽詰った生活には見えない彼女はなにに我慢できなかったのか?

それで『女はそれを我慢できない』を思い出すことになる。どうやら映画とは反対のほうにある『日常』に我慢ができないということらしい。まじめな夫は気の毒である。日常に安住せよとは言わないが、「学校を退学になって口を利かなくなった息子と会社という鬱屈を抱える夫と、リストラされて夜勤を選んだ雅子と。たった三人の家族は、それぞれの寝室を抱えると同様、それぞれの重荷を負って孤独に現実と向き合わされている」程度のどこにもありうる現実の中で「自分たちはゆっくりと毀れてきているのだと雅子は思う」「だからこそ自分は境界を越えたのかもしれなかった。絶望がもう一つの世界を望んだのだ」としてこれだけの犯罪をおかす、またサディストの病的殺人狂いわば変態野郎と血みどろの愛憎劇ハードコアを演じる(ラスト近くのこのシーンも凄まじい)とはこれは相当な飛躍である。

しかし、忍ぶことが女の徳といわれた時代からいくらも経っていないのですが、最近はそれを我慢できない女が多くなっているのだろうなと思うと実に怖いお話であり、私の人生ってなんだったのだろうと深刻に哲学する女性の自己主張の一つの形態なのかもしれないと私は肯定的にこのテーマを受けとめたのである。

|

|

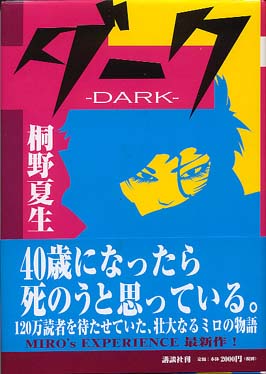

桐野夏生 『ダーク』

憎悪をエネルギーとして暴走する女の自己破壊

2003/01/08 |

主人公のミロは14歳の時に死の床にある実母から、枕元にいて見取って欲しいと懇願されるのを拒絶し、中学の行事八ヶ岳合宿へ参加する。やくざ組織の調査員である父は合宿へ向かう不実の娘に背を向ける。細い山道の奥の合宿現場に母の危篤を知らせる組織の幹部がベンツで乗り付ける。父と信頼関係で結ばれているこの朝鮮人の幹部は車内でミロに現在の父は本当の父ではないことを告げ、少女の親不孝行為を責めるではなく、それでいいんだ「冷たいようですが、そのくらい負い目を持った方がこれから生きやすい」とつぶやく。

冒頭近くにある実に印象的なシーンである。

男の世界にはよくあるテーマであるが、負い目を持って生きる「女」を描いた小説はあまりない、ハードボイルドファンならずともこれからのストーリー展開に期待を膨らませるに充分な幕開けである………と思った。しかし、負い目とは守るべき行動規範を前提にした反作用の心理であるが、この主人公は束縛されるものをいっさい持たないかのようにみえる。

盲目の女と平穏な余生を過ごしている義父の家に乗り込み、泣き喚くペットを投げ殺し、心臓発作で苦しむ父をなぶり、常備薬を奪い、平然と見殺しにする。女のために蓄えてあった現金を奪い去るのである。そして韓国への逃避行。読者は退屈することなく次々と展開される彼女の過激な行為に振り回される。彼女を含めて登場人物は一様に憎悪を凝縮させた人間でそれも並のエネルギーではない。女流作家の描く憎悪は執拗に粘液質で陰湿なもの仕立て上げられている。

もはや生きることにあえて意義づけする価値はない、限りなくダークな精神状況にある。著者は現時点をこのようにとらえているようだ。にもかかわらず生に執着する人がいて、その群れの根源にあるエネルギーは憎悪であるとするいわば観念世界を描いた異色の作品である。

主人公を含めて登場人物の行動が同様に醜怪にデフォルメされていても、同著者の『OUT』にはどこか共感するところがあったものだ。しかし観念世界とはいえ、肝心のミロが憎悪する根源が抽象的であるために共感するところが見当たらないにもかかわらず、エロ、グロ、バイオレンスの描写が微細を極め、そこは決して嫌いなほうではないのであるが、この作品は読み終えて後味が悪い。 |