|

bk1 『熱い書評から親しむ感動の名著』

これは単なる書籍の紹介ではない

2004/04/21 |

新聞・雑誌に紹介されている評論家・識者の書評を見る。おもしろそうな本はないか、あるいは話題になっている本がどんなものかを小当たりしてみる目的で目を通すだけのことだ。そこには当然のことだけれど評価対象である本のことが書いてあって表現はいろいろだが結果的にマル・バツ・採点が示される。もっともバツの書評には滅多にお目にかかれないが。書評に目を通す人は紹介されている本に興味があって書評文そのものあるいはそこから滲む評者の人物像を鑑賞・玩味するわけではない。

会社組織には人事考課制度があって二段階、三段階にわたる評価者の手になる考課表を見るときがあるが、これも評価対象者が問題であって評価者の人となりを推定するものではないのと同じだ。

しかし中には評価者の人物が色濃く反映されている横紙破りのシロモノに出くわすことがある。こうなるとうれしくなって、「目を通す」というより「読みふける」に近い感覚で、評価対象者ではなく評価者の方を見つめるのである。

さて66人の「本好き」の手からなるこの書評集がそれだ。

これはおもしろい!

20代から60代の幅広い年代層の男女、職業も様々である。良き水先案内人であって、未読の名著への読書意欲をかきたてられるのは間違いないところだが、なによりも筆者一人一人の素顔が浮き彫りされているところだ。とぎすまされた感性の発露。未来への希望や夢の反映もあれば、過去の傷跡への感傷。原作者の言葉を借りた実は自己の表現。穏やかな心もあればもどかしさを訴える叫びもある。

数知れないほど本を読んだ。その読書をこよなく愛するものたちが、この1冊!とよりすぐった。だからおそらく彼とその本との出会いは彼の全人格の本質に近いところでのふれあいだったはずである。そのふれあいの印象を一生懸命書いてみた。その印象は彼の人生の節目のところの生々しい断面そのもののはずである。そうであればこの書評集は単なる名著へガイドブックではなくなる。そこには66のドラマティックな「私の内面」が描かれていたのだ。だから「目を通す」のではなく「読みふける」ことになるのである。

これはおもしろい!

未読の本がたくさん紹介されているのだが、読んでいない本についてもその筆者との価値観の彼我を推察できるほど個性が光っているのだ。ネットで一方的な出会いがあるおなじみの筆者たちそれぞれの横顔を思い浮かべる。評論のプロでないところがいい。みんなちょっと気取って書いているところでプロでないから照れくささが滲んでいるのがいい。そして末尾のプロフィルを読んでおもわずふくみ笑いしたりする。

|

|

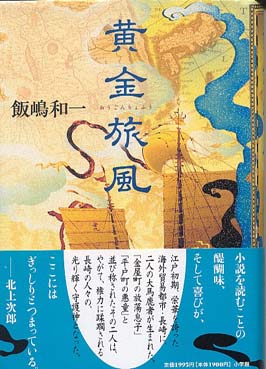

飯嶋和一 『黄金旅風』

「金屋町の放蕩息子」は長崎の民にとって守護神になれたのか? 道化役に過ぎなかったのか?

2004/04/18 |

時は寛永5年から10年にかけて、幕府は大御所秀忠の威光がいまだ残る将軍家光統治の初期にあたる。ところは海外貿易都市長崎である。イスパニア人、ポルトガル人、オランダ人、中国人や東南アジアの人々が雑居し、隠れキリシタンが多数散在する。交易による富の蓄積が偏りあるとはいえ進み、活気と喧騒に満ちたエキセントリックな国際都市である。繁栄は商工業者の生活にも及んでいるが、その運命は今危機にさらされている。幕府主導の朱印船貿易制度のもと海外貿易の利権を一手に握る数人の貿易商、その綻びから得られる膨大な利得に群がる幕閣たち。この構造がキリスト教禁令強化と一体になった新政権による貿易政策の転換、列強イスパニア・ポルトガルと新興オランダの確執など新た国家的・国際的激動に直面し、長崎町そのものが変質を迫られているからだ。

キリシタン弾圧にかかる悲劇を描いた作品はいくつかお目にかかるが、鎖国政策が開始される直前の長崎地区の経済・社会の構成、人々の生活ぶりをここまで精緻に描いた小説はかつてあっただろうか。中国産生糸と日本産銀を中心とした交易の仕組み、列強間の陣取り争いと幕府の商取引への関与、その狭間にある貿易商たち複雑な思惑など興味をそそる史実がドラマティックに詳述される。そして迫り繰る構造的危機を正視する男、住まいする庶民の平和と生活の安定を希求し、その実現のために人種、宗派、身分を超越した連帯を形成しようとする熱血漢、一方で冷静に情況の変化を読み取り実証を持って権力に挑む若き反逆児・貿易商末次平左衛門の生涯が語られる。

加えて本書にはそれだけでも一つの小説になりえるような数々の印象的なエピソードがちりばめられているのだ。

強大な軍事力をバックに不当な取引を押し通そうとするオランダ東インド会社台湾長官との強談判に、台湾に乗り込み刀を振るって筋を通す末次家船大将・浜田彌兵衛の豪胆。

若い東洋人娘を陵辱せんとする南蛮人の左腕を袈裟切りに斬りおとす若き日の火消し組頭領・才介の侠気。

才介の男気が命を賭して大火に挑むそのディテイルの迫力。

不幸な過去を持つ唖者の名工鋳物師・真三郎が失った子を追慕するキリシタンたちのために制作するこども像は眠っていた信仰心を喚起し、そして到来する大いなる惨劇。

彌兵衛も才助も真三郎も底辺の庶民から愛され信頼される人物としてその信念を貫くのだが時代はそれを許さない。その哀切が読者の胸を打つ。

聖書を一節ごとに口伝していくキリシタン末裔たちが次々と失踪するミステリーもなかなか奥が深いドラマ性を含んでいる。

ただ残念なことに、私にはこれらのエピソードが際だつ分だけ主人公末次平左衛門の行動があまりにも平板で魅力に欠けるという印象しか残らない。悪友・才介とともに回顧される少年期の破天荒さにはひきつけられるのだが、暗殺された父から貿易商を引き継いだ後は政治力を備えた傑出の商人であっても、わくわくするはずのその個性がとたんに光輝を失う。ストーリー展開は幕府内に居座る陰の勢力と結託した長崎奉行竹中重義の密貿易、巨万の不正蓄財とその背後にあるルソン制圧の野望を平左衛門が阻止するところにあるのだが竹中重義の人物像が描けていないこともあってこの対立の緊迫感が盛り上がらないのだ。さらに平左衛門とは作者の歴史観の中でどのように位置づけられるのだろうかとの疑問が残るのだ。

丹念に読むと彼の行動はエピソードの登場人物たちが庶民から圧倒的に支持された義人、聖人であった立場とは異なる。むしろ長崎市民との連帯関係が希薄化して、もっぱら幕府内新勢力との関係強化工作に集中してくる。ここでは作者の語りも生命力の横溢するさまより一変し、事実の説明的叙述に偏りくどくなる。竹中重義を追い落とすことによって、新将軍家光の鎖国政策が加速化しキリシタン弾圧は過酷化した。本来自由貿易を理念とし、長崎の民の安寧を希求する平左衛門にとっては逆に回転する歴史のその片棒を担がされたという皮肉な結果を招来するのだ。

歴史的事実からみれば平左衛門の存在は道化役でしかない。それは作者も充分にわかっていることであろう。市井の人である彼に対する限りない哀惜の情と容赦ない現実の重みの狭間で作者はあえてこのドラマにおけるその人物像の評価をあいまいなままにしておきたかったのかもしれない。

|

|

青木昭『修復士とミケランジェロとシスティーなの闇』

ルネサンスの光と闇を見る

2001/05/20 |

その友人は風雅を好むなかなかの遊び人で自ら絵筆をとり油絵を描くことも趣味にしている。保険会社に勤務していたときに素養を買われたのだろうバチカンのシスティーナ礼拝堂壁画修復という歴史的事業の日本側スポンサーとしてこの保険会社が名乗りをあげた際、第一線で活躍したという実にうらやましい経験をしたのである。もう一方のスポンサーである日本テレビでは青木昭プロデューサーが修復を記録する映像制作の総指揮にあたり、この過程を記録したものが本書である。帯に「ミステリーを読むがごとき驚きと興奮が読者を包む」とあって、かの友人から一読を薦められた。昨年イタリアを旅行し、システィーナ礼拝堂が語る宇宙に圧倒された記憶がよみがえり早速とびついたのものである。

いや、これは嘘である。実際には押すな押すなの観光客の一員であって、あっという間に出口に押し出されたものだ。「最後の審判」、これがシスティーナで、ミケランジェロで、みることができた。「最後の晩餐」、これはどこだっけな、まあいいや、レオナルド・ダビンチで、見ることが出来なかったと記憶しておこう………この程度である。が、本書を読んで、ああいいものを見たんだと今さらではあるが感激した。

修復士と呼ばれるプロ集団が修復事業を進めていく中でいろいろな新しい発見をするのだが、そこでは単に壁画の化学的・描画的技法、ミケランジェロの天才にとどまらず、彼の人間的内面、さらには宗教改革下のバチカンの動揺とミケランジェロへの圧力や懐柔、神と人間の新たなる調和を模索するルネサンスの歴史的意義など広範な吟味が行われる。修復士の知識・経験・感覚・技術さらには宗教観・歴史観、これらの総合が彼らの誇れるもの、自信なのだ。

おそらく日本的道徳とは全く異なる「信仰世界の価値観」などとはまったく無縁の著者が彼らと一緒になってこの深淵にのめりこんでいくところが実に面白い。絵画に対する審美眼をまるで欠いている私もこのあたりは非常に興味深く読むことが出来た。

ひとつはあの聖堂に濃密に構成された宇宙は人類に何を語っているのであろう。原罪を犯した人間に対し創造主たる神への絶対の服従を強いているのであろうか。フルチンを堂々と陽光にさらし、欲望のままに神からの逃走を示唆しているのだろうか。ミケランジェロの内奥はいかにあったか。さらに修復後のそれは今いかなるメッセージを21世紀に伝えようとしているのか。

もうひとつ、修復事業の根幹を揺さぶる視点であるが「芸術作品は年代の重みも重要な要素であり勝手に汚れを落として善しとすべきものではない」との一方の見方である。文化遺産を風化のままに委ねる思考でこれは有力な考え方である。この洗浄作業は「そうではない」と主張できるかもしれない重要な挑戦でもあった。さらに言えば、歴史観、宗教観までが成否を左右する前提で出来上がった修復後の姿は「真」でありうるのかとの疑問も残る。著者は修復士と一体になり彼らへの敬意を表明して、一つ結論を導き出しているようだ。

|