|

江川卓 『謎解き「罪と罰」』

2004/04/13 |

著者は他界されているがロシア文学翻訳の権威で訳書にドストエフスキー『罪と罰』『カラマーゾフの兄弟』ソルジェニーツィン『イワン・デニーソヴィチの一日』パステルナーク『ドクトル・ジバゴ』など多数ある。この書は帯に「難しいと思っていませんか?ドストエフスキーを本当に愉しむために最初に手にすべき1冊」と紹介されている。

難しいと思っています。世界中の識者による膨大な「罪と罰・論」や「ドストエフスキー論」が存在するぐらいの濃度の高い作品で、予備知識もなく『罪と罰』を読んで理解できるはずはないのである。もちろん手軽な書評などない。そういうものじゃない。とにかく予備知識を全くもたずにこの歴史的所産を手にすることはかなりの冒険である。巻末に述べられている「解説」をまえもって読むことはやはり必要だし、さらに僕はこのようなケースでは百科事典の関連項目を事前に目を通すことにしている。

それでも『罪と罰』については判然としないままで今回が三度目の読書体験なのだが、初めて「入門書」との説明されていた本書を併読してみた。

役に立ったところはおおいにあった。たとえば僕はこれまでラスコーリニコフと無縁のペンキ屋ミコールカが老婆殺しについて虚偽の自白をして獄につながれる心情がわからなかった。ドストエフスキーはこの男がロシアのキリスト教の「分離派」に属していると説明しているだけである。本書によってこの「分離派」その中の「逃亡派」の教義に基づく信念の行為のであるとの解説で得心した次第である。このような思想的、歴史的背景の解説は僕にとってはなくてはならない予備知識だ。

しかし本書の本当の価値は別のところにあることが読み進むにつれてみえてきた。江川卓氏はドストエフスキーの表現する「単語」「文節」「語り」「名称」さらには「表題」「章割」「日付」「数」「句読点」にいたるまで誰も気づくことがなかったさまざまな隠喩、作者の存念が含まれていることを指摘しそれを丹念に分析されている。「謎とき」と銘打っていわゆる「とんでも本」的解説のようで素人うけしそうに見えるがとんでもなく重厚な見識の積み重ねによる解釈が含まれているのだ。ロシアの民話、わらべ歌、聖書、ギリシャ神話、ゴーゴリーやプーシキンの一節などなど。つまり『罪と罰』はそれら重要なパーツの巧妙な組み立てからなる精緻なからくり装置だと分析している。

正直言ってこの書自体が紹介にある一般読者のための入門書などではけっしてないと思った。

著者の独自の『罪と罰』に関する専門的分析的な研究結果を発表している論文である。そのために『罪と罰』を小説としての楽しむにはあまりにも分析的過ぎて細部に雑念が入りすぎる嫌いを感じた。これはドストエフスキー研究家というプロが読んでうなずく専門書なのだ。あるいは『罪と罰』をなんども読んだ愛読者が新たな発見に感興を覚える、その高いレベルの手引書なのだ。

僕らがからくり人形を見る。その生き生きとした表情、人間くさい精巧なしぐさに驚かされる。もちろんさらに内部構造のぜんまい仕掛けや歯車の組合せの妙まで知るにいたればなおさら驚嘆するのだが、そこまでわからなくても人形をありのまま見て驚くことで大衆の芸術玩味は充分ではないのか。

読書には場合によって「入門書」のたぐいが必要だと思う。ただそれぞれの読者の周辺知識レベルに応じた適切な解説書を探すのは難しいものだ。それを探すことに時間をかけるよりもわけもわからず読んでみる気持ちを大切にしたい。

|

|

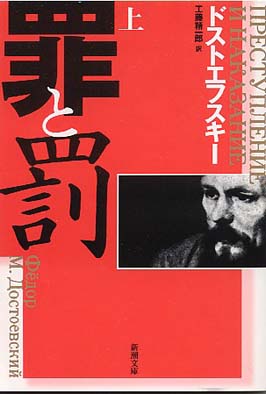

ドストエフスキー 『罪と罰』上

学生時代に読んで「ラスコーリニコフはなぜ高利貸しの老婆を殺害したのだろうか?」という基本の問題提起が解けぬままその後私は40年近く生きてきたわけだ。

2004/04/06 |

高校か大学の時か、記憶の中に残ったのが唯一ラスコーリニコフの犯罪論であった。すべての人間は「凡人」と「非凡人」に分けられる。凡人は法律を踏みこえる権利はないが非凡人はあらゆる犯罪を行い勝手に法律をふみこえる権利を持っている。そしてその理論から導かれ微細な罪悪は百の善行に償われるとし、前途有為の貧しい青年が生活の糧の金銭目当てで有害無益な高利貸しの老婆を殺害することは許されるとした確信犯的・哲学的殺人であると理解した。当時、安保闘争からベトナム反戦などの学生運動の渦中にあって漠然と権力とはそういうものだろうと思い、映画でナチスを痛烈に批判したチャップリンの『殺人狂時代』に重なったそんな印象が残っている。

次の読んだ時は二年前であった。人々を隷属させていたもろもろの制度、政治・社会構造、宗教も含めロシア的なるものが崩壊しつつ、自由主義・個人主義、合理主義・社会主義など近代という新時代の思想・社会観・人間観が台頭する。それらの輻輳するはてしない混沌とそこに生きるものの戸惑い・苦悩・憂鬱、慟哭、そしてその閉塞状況の中で登場人物それぞれが主張する自己存在性の強烈な主張に私は圧倒された。

芥川賞『蛇にピアス』を読んだあとでこれが三度目の読者体験である。そして、19世紀の中ごろの作品であるが、現代という社会、よりどころを見失った日本人が目下漂うところにある混迷と苦悩に深く共通するものがあること気づいて驚嘆させられた。これがまぎれない「古典」の価値なのだろう。

学業を放棄し家庭教師のアルバイトにも嫌気をさし着るものも食うものもなくひたすら小部屋に閉じこもるだけの青春。この逼塞状況にあるみじめな自分から本来あるべき自分へと高く飛躍しなければならないと焦燥感をつのらせ、そして一歩踏み込むのがラスコーリニコフだ。短絡的だが、『蛇にピアス』の三人の男女の奇矯で異常な行為もあるべき自分を無意識にではあるが求める結果であれば、ラスコーリニコフ的踏み込みといえないことはない。知性もあり教養を身につけた青年たちが人生を真剣にみつめた結果、本来の自分をもとめてオーム真理教の無差別殺人へ踏み込んだのはまさに現代版の『罪と罰』であった。

ラスコーリニコフにとって本来の自分とは征服者・英雄「ナポレオン」であった。将来の「ナポレオン」である彼は犯罪理論を具体化し、老婆殺しを実行する。しかし理論としては完全であり輝かしい第一歩であるにもかかわらず彼の懊悩は晴れるどころかますます深まるのだ。なぜだろう。

どうやら『罪と罰』は、ラスコーリニコフの犯罪動機を問題とするよりも、この強盗殺人の行為を罪であるとし、彼に罰を課し、さらに彼がその罰の受ける代償として救済される、つまり文字通り罪と罰のこの道筋を彼の内心がどのように整理するのかを問題とすることにウエイトがおかれているようである。確信犯であるからこの犯罪では法は彼に服役を科することはできても彼の内心を裁くことはできないのだ。無神論者である彼を神は裁くことができないし神は彼の魂を救うことはできない。そして最終章にいたるまで彼の心に突き刺さった咎めから彼は解き放たれないのだ。

しかし感動的なエピローグで突如として彼は喜びに満ちた復活を予感するのである。なにによってか? 聖なる娼婦ソーニャの愛か?人間の絶対的尊厳性への目覚めか?ドストエフスキーは直線的に語ることがない。ミステリー愛好家でしかないわたしは実はここの覚醒感を三度目の読書体験をもってしても実感できないままでいる。結局「わかった」と言えぬままであるが、このボリューム感をたんのうできた。一仕事したあとの心地よい疲労感、爽快感がうれしかった。

|

|

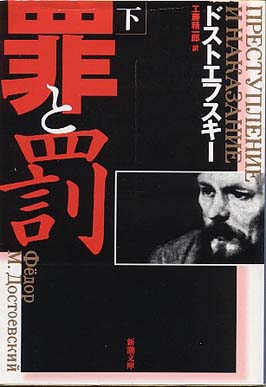

ドストエフスキー 『罪と罰』下

荒涼たるシベリアの要塞監獄でラスコーリニコフは救いのない苦悶の日々を送る。熱病に冒され無明の闇が永遠に続くかと思われた。

2004/04/06 |

そのエピローグの最終章である。ラスト近く、突如、情況は一変する。明るいあたたかい日、歌声がきこえ、あふれるほどの陽光をあびたはてしない広野のなかに自由な遊牧民たちの人々の生活を認めるのだ。彼を見つめるソーニャの両眼もはかりしれない幸福で輝く。「ふたりとも蒼ざめていた。だがそのやつれた蒼白い顔にはもう新生活への更生、訪れようとする完全な復活に輝いていた」

感動的であり、大どんでん返しの大団円なのだがこの突然の精神の高揚が実は理解できない。

ただ、唐突に浮かんだ短編小説がある。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでゐる、ひとりの若者がありました」

芥川賞受賞作ではない。

「若者の名は杜子春といって、元は金持ちの息子でしたが今は財産を費ひ尽くして、その日の暮らしにも困る位、憐れな身分になってゐるのです」

芥川龍之介の『杜子春』だ。

杜子春は老仙の導きでいったん大金持ちになったが贅沢の末一文無しに戻る。若者は老仙に今度は仙人になりたいと願いでる。仙人になる条件として無言の行が与えられた若者は魔性の者たちに殺されようと無言で耐える。文字通り地獄に落ちそこで閻魔から責め苦を受けるのだが仙人になりたい一心の杜子春は一言も口をきかない。やがて彼は眼前で馬に化せられ鞭打たれる瀕死の両親を見せつけられる。それでも沈黙を守る彼に母親は「おまえさえしあわせになれれば私たちはどうなってもいいから黙っていなさい」とつぶやいて倒れ伏すのである。杜子春は思わず「お母さん」と叫ぶ。

仙人になり損ねた杜子春に老仙は告げる。それでも黙っていたらおまえを殺していただろうと。

アイデンティティークライシスの問題!実に凄い話だと思う。仙人になるには親を見殺しにしても平然としていられる人格でなければならなかった。杜子春はこの人倫というべき矩を踰えることができなかった。もともと仙人にはなれなかったのだ。ラスコーリニコフも所詮は「ナポレオン」にはなれなかったのだが杜子春と違うところは殺人の実行、つまり矩を踰えたのだった。

老仙に

「ではお前はこれから後何になったら好いと思ふ」と問われた杜子春は

「何になっても、人間らしい、正直な暮しをするつもりです。」

と晴れ晴れしく答えるのだ。そして老仙は桃の花が一面に咲く住処で百姓をすることを示唆するのである。

老荘思想では「道」を知ったというべきか、仏教で言えば煩悩を断ち「涅槃」の境地に至ったというべきか。わたしは『罪と罰』に共通したものを感じるのだ。

ドストエフスキーの論理の積み重ねでなりたつようなこの作品の論理の飛躍は理解を困難にするのだが、このような曖昧模糊の非論理的東洋的思考方法をはめこむとなんとなくしっくりくるものだ。

|