|

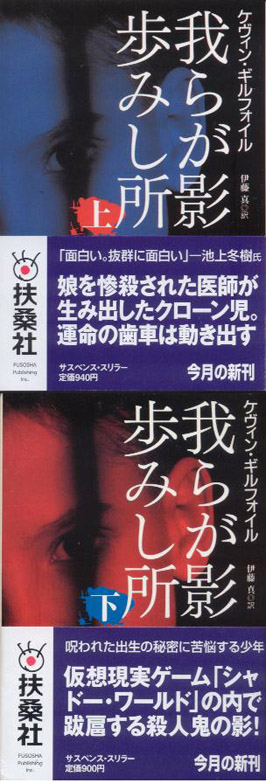

ケヴィン・ギルフォイル 『我らが影歩みし所』

クローン技術が不妊治療に実用化された近未来。ただ人々の生活が今より大きく変わっているわけではない。せいぜいパソコンゲームソフトが驚くほど進歩しているといった程度の時代設定である。つまり突拍子もなく進化を遂げた文明社会ではなく、ありえそうなところなのだが………。

2008/05/10

|

クローン生殖医療には法的にいくつもの制限が課されているし、政治的に反対する勢力もまだまだ強い。そして神の摂理に反するとしてこれに携わる医師や積極推進論者を次々と暗殺するテロリスト・ミッキーがいる。実際、現実世界のあちこちに唯一神の教えを信じて大量殺戮を行う集団がいるのだから、ここで登場するような狂信的宗教集団・ハンズ・オブ・ゴッドがあってもおかしくはない。ストーリーの合間にミッキーのカルト的神学論が披露されるのだが、本筋とはさほど関係はないがこれはこれで面白く読ませる。

不妊治療の第一人者、この暗殺者に狙撃され命拾いをしたデイヴィス医師だが、次には愛する一人娘が何者かに惨殺される。そこで彼は娘の遺体に残された精液を用いてクローン児・ジャスティンを創りだす。成長すれば犯人と同じ容貌になるはずだから、その成長を観察しながら犯人に肉薄しようと。なるほどねぇ!この犯人探しは近未来小説ならではの着想である。

ジャスティンの秘密をめぐってデイヴィスの妻、同僚の女医、ジャスティンを育てる夫婦、私立探偵など関係者がいろいろな事件に遭遇することになる。ここはやや退屈するサイドストーリー。

そして著者が用意したもうひとつの仕掛けが、全世界で数千万人が参加している仮想現実ゲーム、「シャドー・ワールド」だ。犯罪者の子がその犯罪者を追うことになるのだろうか。

「14歳に成長したジャスティンは、ゲーム世界で頻発する女性惨殺事件の犯人こそが、現実世界を賑わせている殺人鬼ウィッカーマンであると考え、犯人を追い詰めようとする。」私はあまり詳しくないのだが実際にインターネットを通じてサーバー内に作られた仮想社会に世界中から同時に数百人から数千人が参加するロールプレイングゲームがあるという。夢中になりすぎて病的依存症が多発するなど問題が発生しているのだそうだ。「シャドーワールド」はこれをSF的に進化させたもののようで、現実と非現実との境がわからなくなるほどのリアリティを伴うゲームにしている。本著のかきぶりもこのゲーム上の犯人追及のほうが現実世界のそれよりスリリングに書かれているので読者にとっても困惑しながら読むことになり、そこに奇妙な味わいがある。

ただし私にはこのような仮想の構成にたったミステリーにはどうしてもなじめないところがあって、物語にのめりこむといった読み方はできない。むしろ悪い癖だが不具合をあげつらうことになりがちなのだ。たとえば愛する娘を殺されたのであれば殺人者のクローンを作るよりも娘のクローンを作るのが自然ではないか………、あるいは、テロリスト、猟奇犯罪に対する近未来の警察力があまりにもお粗末ではないか………などが気になって仕方がなかった。

|

|

ウンベルト・エーコ 『薔薇の名前』

文学史上に燦然と輝く傑作であると折り紙づきながら、まことに難解であるとの定評から手を出しかねる小説はいくつもあるが、探偵小説、推理小説の分野ならば、ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』などはその代表格といえよう。実際のところ同じエーコの『フーコーの振り子』には手を焼いた。「百科事典引用大小説」などと言われている。そのままでは読者が理解できないから、いたるところに長い注釈が付いていて、その注解を読んでいると肝心の本筋がわからなくなってしまう類の作品なのかと思っていたが、そうではなかった。ちんぷんかんぷんの概念が生のまま登場するものだから、「百科事典を傍らにおいてそれを首っ引きにしないと理解できない」という、とてつもない労力を伴う作品であることがわかった。『薔薇の名前』も『フーコーの振り子』同様、キリスト教にかかわるいわば神学ミステリーである。神学ミステリーと言っても、よくある生半可にキリスト教の教義を引用した安手のミステリーとは格が違う………と思われる。キリスト教教義に無学な私としては「思われる」としかいいようがないのだ。さらに国民生活にキリスト教信仰が深くかかわっているわけではない日本人としては実感する手ごたえがまるでないテーマであるから、読みこなすのは並大抵ではない。

まぁ、難解なものに取り組むのもまた読書の楽しみの一つであると、消化不良で癪に障ることになるのを覚悟で読み始めたものだが、『フーコーの振り子』に比べれば導入部ですぐに連続殺人事件のストーリーの展開が見えた分、とっかかりやすかった。重層的に構築された重厚なテーマ群からなる作品ではあるが、そのなかで少なくとも連続殺人の謎解きについては、ショーン・コネリー主演の映画を観ていたために、つまり犯人はだれかを知っていたので、理解の補足があったことになる。

2008/05/25 |

フランチェスコ会修道士・パスカヴィルのウィリアム(映画ではショーンコネリー演ずる)が若いベネディクト会見習修道士・メルクのアドソを従えて訪れたベネディクト会修道僧院で奇怪な事件に巻き込まれる。物語は今、年老いて死の淵にあるアドソが若き日を回顧する手記の形態をとる。

時は中世、場所は北イタリアの山中。見上げれば断崖絶壁に、まるで村人を睥睨するかのようにそそり立つ異形の建造物、城郭を思わせる堅固な僧院。迷宮に蓄蔵された聖なる財宝。キリスト教社会を破滅させるという秘密を持つ門外不出の禁書の群。密室、抜け穴、迷路、隠し扉、隠し部屋、暗号。僧院長、厨房係、文書館長などそこで生活している人たち聖職者の不気味な様相、何人かはその容貌自体が怪異であり、得体の知れない狂気に取り付かれている。悪魔の降臨か?最後の審判の日が近いのか?ヨハネ黙示録の予言どおりにおこる連続殺人。修道僧たちにはびこる背徳のセックス行為。宗教裁判。異端審問、拷問。事件の解明をウィリアムに依頼した僧院長・フォッサノーバのアッポーネが出入りを厳禁した唯一の場所が文書庫であった。

見よ!この豪華絢爛たる大道具、小道具を。このミステリー用の仕掛けの豊富さは驚異的である。しかも怪奇と幻想に満ちたて、すなわちこれは正統のゴシックロマンに他ならない。そして、超自然な怪奇現象がラストには合理的に解明される、本格派の推理小説である。

『薔薇の名前』という作品、あまりにも有名なため、私は何十年も前に著されたものと誤解していたが、1980年に発表され、1990年に邦訳された比較的新しい作品だった。非現実的舞台でおどろおどろしく事件を取り扱う探偵小説が流行った時代があってそれが昭和30年代に社会派や本格推理小説に取って代わられ、平成になってまた復活したようだが、謎解きを主眼にした「驚天動地のトリック」が売り物である。ただし、ウンベルト・エーコはこのはやりすたりとは一線を画している。

『薔薇の名前』全編からこの殺人事件に着目し、適当につまみ食いしてミステリーとして楽しむことは勿論できる。ただそれならばショーン・コネリーの映画のほうが濃厚な怪奇・グロテスクのムードを堪能できよう。この作品では事件そのものからはぞっとするような生理的恐怖を感じることはないし、真犯人探しのどんでん返しの妙もなければ、あっと驚く新機軸のトリックがあるわけではない。ただ古今東西の探偵小説の要素をたくみに取り込んで精巧な工芸品的探偵小説を作り上げた、その職人技に感心する。そして精緻な工芸品は懐の深い人物ならではの遊び心から生み出されたものだと気づかされる。どこかで読んだことのあるようなシーンだなと感じさせるところがあちこちにあってそれが楽しみの一つになっている。生真面目さを装いながらむしろパロディ化した集積を堂々と開陳するという諧謔の精神が一貫しているようだ。

私の経験から言えることだが、作品を読む前にできれば映画を観ておくことをお勧めしたい。全体の圧倒的質量に比較すればこの犯人探しのミステリー部分は添え物に過ぎないから、犯人があらかじめわかっていても差し支えることはない。たとえば『カラマーゾフの兄弟』について父親殺しの犯人を知っていたところで作品の価値を味わうのにはなんら影響しないようなものだ。重要なことは映画には現れていないところ、なにが彼をそうさせたかにあって、その背景を濃密に多重層で語るところで、この作品は光彩を放っている。

神学、哲学、社会学、経済学、歴史学、論理学、記号学、心理学。なにせ博覧強記、「碩学エーコが仕掛けた知のたくらみ」である。全体質量をとらえるとなると、厄介なことにはまさに「百科引用大小説」であって、いくつかの項目は百科事典のお世話になった。およその見当が付くものもあれば、そこまでの詳細は私の所持するそれには記述されていない項目も多い。もともと作中作の構造にあるこの作品、虚実混沌がミソである。だからどんな百科事典にもない項目、つまりはエーコがでっち上げた史実・事件、虚偽の概念だって混じっているにちがいない。そしてよくわからないなぁと最後にたどりつく。

だいたいが薔薇の名前とはなんだ?と、訳者・河島英昭の「解説」に触れてはあるのだが、そこを読んでもさっぱりである。判然としないのが人間社会だとこんな捻った形で実感させるのがこの作品の核心部分なのかもしれない。

山登りをして頂上の見晴らしがよければそれはそれに越したことがないが、せっかく苦労しても雨だ霧だ、まるで展望がきかない時が多いものだ。それでも難度が高ければ達成感で自己満足する。それでいいんじゃないかと。

|

|

この小説にはややこしい迷路が登場するが小説の構造自体が迷路になっているのだ。いくつかの重要なテーマがあってそれがいくつもの断片になってバラバラと構成されている。わかりやすく時系列で述べられているのは連続殺人事件だけなのだ。せっかく読んだのだからもう少し理解してみたくなったので再読した。ついでに気になるテーマごとに再整理してみた。

猟奇的連続殺人事件は一度棚上げして、まずもともとフランチェスコ会修道士・パスカヴィルのウィリアムがなんのためにこのベネディクト修道僧院を訪ねたのか?そうはいってもこれが一筋縄ではいかない。雑駁なところで我流にこじつければ、目下進行中であるチベットと中国の紛争のような複雑に絡み合った国際政治問題なのだ。そしてこの和解工作に日本の福田首相が一肌脱いでチョモランマのどこかにダライ・ラマと胡錦濤から全権をゆだねられた大物代表団を招聘し、古代文明発祥以来の幾重にももつれた問題を一挙に解決しようとするぐらいスケールのある歴史的出来事なのだろう。

中世西ヨーロッパのキリスト教世界は教皇(聖)と皇帝(俗)の二つを中心点とする協調・対立・妥協が循環する楕円構造にあった。最強の国家だったドイツは神聖ローマ帝国の盟主であり、その「皇帝」はキリスト教世界の頂点に立つ「教皇」を保護し、支配してきたのだった。しかし、このように世俗世界の頂点を象徴する「皇帝」が他の領主国を牽制できた時代はすでに終わっていた。フランス、イギリスの新興勢力の勃興である。1309年フランス人教皇のクレメンス5世はフランスのアビニョンに教皇庁を移し、後70年間、歴代教皇はフランス王権の強い掣肘下に置かれた。これはアビニョン捕囚と呼ばれる。教皇はその普遍的権威を失墜、ドイツ皇帝の教皇庁離反を招く。聖と俗との緊張関係これがこの物語にあるひとつの対立構図である。1322年、教皇ヨハネス22世はドイツ皇帝ルートヴィヒを破門した。そしてこの物語では、1327年、両者和解の会談がパスカヴィルのウィリアムの仲立ちで開催される。皇帝の退位を阻むために。開催地は北イタリアの山中、怪しげな僧院を予定した。

2008/06/08 |

ひとつのテーマはキリスト教に内在する世界観の相違である。この対立はお互いに相手を「異端」としてレッテルを張ることに始まり血で血を洗う殲滅消耗戦へ拡大するものなのだ。教皇庁を頂点とした聖職者は富と権力を握り腐敗堕落が目に余る。フランチェスコ会の創始者聖フランチェスコはキリストの愛は清貧を旨として生きる人々にこそ実現されると説いた。既成秩序とは敵対しかねないこの教義によってフランチェスコ会は強大な勢力となった。そしてドイツ皇帝は政治的思惑からこの会をバックアップすることになる。ウィリアムはこの会の優等生であり、彼の真の狙いは教皇庁にこの思想を公認してもらう妥協点を探ることにある。

教皇庁代表は枢機卿のベルトランド・デル・ポッジェットェットに異端審問官・ベルナール・ギー(冷酷無比の理論家)が補佐する。フランチェスコ会代表は同会総長のミケーレ・ダ・チェゼーナとこの僧院に住む反教皇の理論家たちが補佐する。そして会談、ひどく形而上的な論理展開から血なまぐさい過去の引き合いまで、お互いに妥協線を探ろうとする冷静が熱気と狂気と激昂によりいつのまにか恫喝とののしりあいの泥仕合と変化する、この怒涛のプロセスが物語のひとつの大きな山場になっている。論戦の流れを大きく変えるきっかけに連続殺人事件が関連してくると言っておこう。

「宗論はいずれが勝っても釈迦の恥」実はこうしたやり取りは歴史のいたるところで見られた。本質を見失った正統論争とはかくまで悲惨なものなのだとエーコが痛烈な皮肉をこめて描いた風刺劇になっている。ただただ私は鬼気迫る雰囲気を味わった。

この論戦を通じて、また物語の各所においてフランチェスコ会の生成、発展、変容の歴史が語られる。清貧を旨とする高潔な思想は社会運動に発展する。多くの階層を巻き込み組織は巨大化する。既成秩序との協調、対立、妥協、の運動法則から傍流、亜流が派生する。その中からはやがて聖職者や富の保有者は敵だとして破壊、略奪を正当化し、本来の理念とまるでかけ離れて、まさに異端と指弾されても弁解できない暴徒化するグループが現れる。エーコは13世紀を舞台にしつつ「改革・革命運動」に内在する負の反作用を語っているのだ。そしてそれは現代に通じる社会法則でもある。

別の重要なテーマは「宗教と科学」あるいは「精神主義と合理主義」または「信仰と理性」の緊張関係である。科学的思考がキリスト教の神秘のベールをはがしてしまうことへの恐れである。この対立関係からキリスト教と俗世界とのかかわりについて、道徳、芸術、文学、哲学、など人間文化のさまざまの領域について言及がなされる。これも連続殺人事件の重要な背景になっている。「キリストは笑ったことがあるのか?」禅問答は落語のネタになるものだが、これはシリアスな問題なのか?エーコが企んだこんにゃく問答なのか?どこか大笑いすべきところがあるのだろうがそこはわからない。ウィリアムと不気味な盲目の老修道僧・ホルヘとの厳粛かつスリリングな論戦は印象的である。

最後のそして読む人によっては最大のテーマと思われるところで、男と女の関係にある「戒律」と「破戒」の対立構図がある。この作品は「愛」を描いたものだとの見方があるがどうだろうか。若き見習修道士・アドソは物乞いのために聖職者たちに身を売る村の娘と一夜を共にする。それは快楽を伴う初めての経験であった。彼は悪魔の誘惑にのったと罪の意識におののくが、一方でこの法悦感覚こそが神の恩寵であると解釈したりして、煩悶する情景が詳細に記述される。実はアドソは真剣に悩んでいるのだろうが、そんなことが「罪」だとは考えない私にはその苦悩が過剰なまでに理屈っぽくて、大変滑稽に思われた。しかつめらしいストイックな告白なのだがじつは「老いさらばえてもう役には立たなくなっちゃったけど、あれはよかったなぁ、もう一度やってみたかった」と述懐しているのではないだろうか。ここは宗教的な「戒律」と「破戒」の特別な問題というより真・善・美や愛の本質に「理性」と「本能」がどうかかわるのかと普遍的な問いかけをしているのだ。

『薔薇の名前』とはなにか。

「過ギニシ薔薇ハタダ名前ノミ 虚シキソノ名ガ今ニ残レリ」

このフレーズはやはりわからない。この物語の棹尾を飾るスペクタクルシーンに衝撃を受けた直後にはこんな東洋的なイメージが浮かんだ。

「夏草や 兵どもが 夢の跡」

|