|

広川純 『一定の推定』

著者の広川氏は保険調査会社勤務の経験がある。60歳、作家デビューとしては高齢のほうだろう。実務経験を活かした実に渋いミステリーで、味わいは深い。第13回松本清張賞受賞作だが、第12回の城野隆『一枚摺屋』と同様、清張の名にふさわしい作品だと思った。

2006/08/01 |

「一応の推定」、タイトルとしては中途半端に説明風で、芸がないなと思ったのだが、なるほど保険会社で使われる法律的用語だった。私は銀行に勤めていても、この概念は全く知らなかったし、保険会社の友人も多いのだが、聞かされたこともない。この作品を読んで実にサスペンスフルでドラマティックな含みを持っている概念だと気づかされた。高校生のときだろうか清張の初期の作品に手形パクリ詐欺を扱った『眼の壁』に登場した「善意の第三者」という法律用語に始めて出くわしたときの印象とそっくりだった。

また保険金をめぐって自殺か他殺かとの謎を提起したサスペンス、「黒い画集」の一編『紐』にある人間のやさしさに重なるところもあった。

駅のホームから落ち

「轢死した老人は事故死だったのか、それとも愛しい孫娘のために自殺したのか」

老人には多額の傷害保険がかけられていた。自殺であれば遺族に保険金は支払われないということだ。「一応の推定」とは自殺そのものを直接かつ完全に立証することが困難であっても、典型的な自殺の状況が立証されれば自殺と判断してかまわない、つまり保険会社は保険金の支払いから免責されるということで、どうやら保険会社に有利な判例らしい。

「ベテラン保険調査員・村越の執念の調査行が、二転三転の末にたどり着いた真実とは?」

警察では事件性はないと判断すればあとは自殺か事故死かについて念入りに捜査することはない。絶対的な判断根拠がない。ここがこの民間調査機関の難しいところなのだ。また自殺と判断できる調査結果がでれば村越に保険会社からボーナスが出る仕組みになっているところもうまい設定である。

地道な調査活動が延々と続く。単調になりかねない地道さであるが著者はその都度新しい展開をはらませつつ読者をあきさせない。そしてそれぞれの調査結果はことごとく老人が自殺する状況を示すものばかりだった。

ここで難をいえば転落現場である駅のホームだが詳細な叙述があるのだからむしろ見取り図がほしかった。

ところで最近の現実だが、いくつもの大手保険会社が金融庁からこっぴどい業務停止処分を受けたことは記憶に新しい。それも保険金不払いの不祥事だった。

そのことを念頭にすれば、この作品の状況設定は実にうまいところを突いている。自殺であると一応の推定はできたとして不払いの決定をしてもよいものかどうか、いまなら実際、保険会社経営でも迷うところであろう。どこかおかしいと勘が働く村越は社会的反響の大きい経営判断となることを指摘する。このあたりがなかなかの緊張感で描けている。

調査員・村越の人物像がいい。まもなく定年退職を迎える、

「もう今では、調査員の中でも少なくなったオールマイティの男である」。

「40歳代の頃は精悍な顔つきをしていたが、50半ばになると急に白髪が増え始め、今では額も少し広くなり薄くなりかけた髪をバックに撫でつけている。年輪から醸された穏やかな眼差しが、温厚な人物といった印象を人に与えた」。

つまりこれからの厳しい競争社会にはついていけなくなる人物なのだ。村越と一緒に調査活動をすることになった保険会社所属の竹内は逆に去年入社したばかりの優秀なサラブレッドである。この二人のやり取りがいっそう村越のいぶし銀の魅力を引き出している。「亀の甲より年の功」が真実だというのは何よりも60をとうに越えた私だからわかっている。

この過酷なビジネス社会にあって不要になりつつあるのが人間の優しさである。去りゆくものがそれを貫き通せるものだろうか。ホームから転落した瞬間の目撃者、ようやく探し当てたその人物はすでになくなっていた。

絶体絶命の窮地にあって………。

意想外の新事実とは?

そして村越がファックスで送付する報告書、この淡々としたラストがこの作品のあたたかさにさらに深みを加えている。

|

|

吉村昭 『破獄』

日本の夏は死者を追憶する季節でもある。そして戦争の悲惨を語る季節でもある。

去る7月31日、吉村昭さんが他界された。79歳であった。

2006/08/08 |

氏の作品では武士道の悲惨と空虚を描いた『敵討』を読んだだけだが、『敵討』は当時の社会構造の変化をドキュメンタリータッチで、感情を入れず淡々と叙述することがむしろ読後の感銘を深くさせている作品だった。

もうひとつ新潮社文庫の『破獄』(平成6年7月15日22刷とある)を10年来積読してあった。この本を網走観光の際、立ち寄った博物館・網走監獄のみやげもの売り場で買ったことを鮮明に記憶している。逃亡不可能な網走刑務所を脱走した実在の人物(白鳥由栄)をモデルにした作品だった。昭和58年の作品で読売文学賞を受賞している。

昭和11年の青森刑務所脱獄に始まり秋田刑務所、網走刑務所、札幌刑務所と犯罪史上未曾有の四度の脱獄を実行した佐久間清太郎が主人公である。

裏表紙の解説にはこうある。

「その緻密な計画と大胆な行動力、超人的ともいえる手口を、戦中・戦後の混乱した時代背景に重ねて入念に追跡し、獄房で厳重な監視を受ける彼と、彼を閉じ込めた男たちの息詰まる闘いを描破した力編」

強盗殺人の彼を逮捕した青森県警察部刑事課長桜井均

秋田刑務所破獄の後、彼が自首しに訪れる小菅刑務所の戒護主任浦田進看守長

網走刑務所、その脱獄監視のため専任を命ぜられた看守、野本金之助・藤原吉太

網走刑務所を脱獄し、逮捕された彼を迎える札幌刑務所戒護課長の亀岡梅太郎

そして彼にこれ以上の脱獄をあきらめさせた府中刑務所長鈴江圭三郎

彼ら獄房の秩序を固める立場のひとたちが秩序を破壊する男の人物を語る。著者は自分の感情を抑制してまるで生き証人たちからのそのままの取材であるかのように佐久間清太郎を読者に伝える。

この人物像はそれだけで充分魅力的なのだが私がこの作品で感銘を受けたのはもう一つは時代背景についての斬新な切り口だった。戦争によって庶民の生活が窮乏し混乱し破壊され多くの犠牲者が生まれた。その悲劇を語る作品は数多いのだが、これはもう一歩踏み込んでいる。庶民の最底辺部にあるものたちに加えられた戦争の過酷さである。日中戦争の開始から戦後アメリカの占領政策が朝鮮戦争を経て大きく変わる時代まで、戦前、戦中、戦後の行刑史を大量の史料分析を積み上げ、その変遷をドラマティックに描いている。そこでは、戦火の拡大から、戦局の悪化、さらに敗戦から占領とこの戦時情勢の転々がそのまま行刑制度に跳ね返るのだった。そして単に制度の変遷を述べているのではない。庶民の窮乏による行き詰まりは囚人たちにとってそれに輪をかけて毎日毎日が生死の境にある過酷な環境が待ち受けるということだ。囚人たちの生活、看守たちの生活、それらは対立する立場にありながら共通する環境の激変に直面する。そして全国の刑務所で起こった戦禍による被災、集団脱走、暴動など重大事件が詳述される。これを肉声といってよいリアルさで語りかけているのだ。特に極寒の網走刑務所の情景描写には鬼気迫るものがあるし、また占領政策と刑務所との関わりがこれほど深いものだったことに驚かされた。これは私の知らなかった戦慄する戦争史の一面であった。

佐久間清太郎の半生が一つの縦軸であり行刑制度がもう一つの縦軸であって、その二つの軸を螺旋状に縒りつつ戦争の時代、その極限にあったものを展開している。

佐久間はなぜ脱獄を繰り返したのだろうか。その真実を語れる人はいない。

昭和26年、府中刑務所。明るい目を取り戻した佐久間に鈴江所長が問う

「なぜ逃げんのだね。その気になればいつでも逃げられるだろうに」

佐久間は答える。

「もう疲れましたよ」

なぜここにおいて佐久間は脱獄を断念したのか。

もう疲れましたよという一言には万感の思いが込められているはずである。

その思いに宿る真実は読者自身の感性の作用にまかせて様々な受けとめ方があるのだろう。

氏のご冥福をお祈りいたします。

|

|

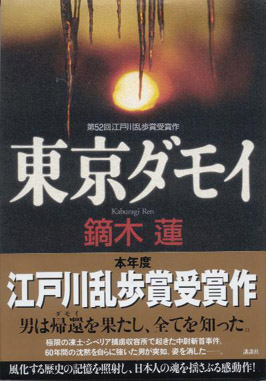

鏑木蓮 『東京ダモイ』

小泉総理にとって最後の夏、公約を実行して本日8月15日に靖国参拝の美学を貫いた。最近、素朴な反戦平和論は風化しつつあるかに見えたが、むしろこの騒動があったからか今年の夏は例年よりも戦争責任を改めて考えようとする報道の特集が増えたような気がしている。われわれにとっては別に最後の夏ではないのだから、素朴な平和希求の心を愚直に語り続けることは忘れてはならないことだと思う。

2006/08/16

|

日本経済新聞「私の履歴書」は目下、遠州茶道宗家・小堀宗慶氏であるが、昨日、今日と虜囚としてシベリアに抑留されたその経験談を綴っている。

乗せられた汽車はやがてぽつんとした小屋が建つだけの荒野に停まった。シベリア中部のタシエットという山間の地であった。

イルクーツク州タシエット。偶然にしては出来すぎなのだが、今日読み終えた『東京ダモイ』の舞台がまさにここなのだ。

氏はソ連兵に、ちょっと我慢して労働奉仕をすれば来年の正月は日本で迎えられるといわれこれを信じたそうだ。

何度も何度も我々は約束を裏切られ続けた。『日本へダモイ(帰還)だぞ。東京へダモイだぞ』という甘言を弄し、素直に従う日本人を拉致し、大量にシベリアの地へ奴隷のような労働力として送り込んだのである。

耳なれない「ダモイ」とはこういうことなのだ。

小堀氏はおそらく風化しつつある日本人の歴史をここで改めて記憶にしっかり刻んでおきたかったのであろう。そして『東京ダモイ』で鏑木蓮は同じ素材を使って同じ試みに成功をおさめている。

これは単なるミステリーではない。

マイナス50度!酷寒の第53俘虜収容所。飢えと疫病の中での重労働。死に直面した地獄の毎日。

ただ生きていることがもっとも大切なことだ。

そして生きていることは恥辱にまみれることでもある。

その極限状態で人間の尊厳とはなにかを厳しく問い詰める姿勢が読者の心を打つだろう。

「帝国軍人の誇りを忘れるな。無様な姿を監視兵に見せてはならない。ノルマに負けるな。寒波に気をつけるよう」と叱咤激励する鴻山中尉が首を一刀両断されたかのような死体で発見された。犯人も凶器も動機も不明のまま、俳句を通して絆を深め合った5人の男たちはついに夢に見たダモイを果たした。

そして60年が経過した。その事件は遠い遠い過去のものとして埋もれたままであってほしかったに違いない。しかし、舞鶴港でロシアの老婦人の死体があがった。人として許せる過去と許しがたい現在を峻別できる男がひそかに行動を起こした。そしてその孤高に生きる男・高津耕介も行方不明になった。60年の封印がいま解かれようとしている。

ミステリーに「社会派」と呼ばれたジャンルがあった事実も風化したのだろうか。本書を選考した委員たちの選評を読んでもこうした観点は全く見当たらなかった。しかしこの作品はまちがいなく正統な社会派ミステリーであり、しかも傑作であろう。松本清張風なところもあって、私はこの懐かしい作風に味わいを深くかみしめることができた。こういう作風でいまの江戸川乱歩賞を受賞したことにとてもうれしくなっていた。

高津耕介が自費出版しようとしている俳句集、その原稿内容に事件の背景と犯人の素顔が凝縮されて、特にいくつかの俳句が謎解きの鍵になっている。私がこの作品を傑作だというひとつはその俳句に謎解き用の多義性、作為性をもたせながら、決して作者の付け刃のこじつけ俳句ではない、抑留体験者の本物の手記だと紹介されても疑いなく受けとめてしまうほど、背景にぴたりはまった生々しさを感じさせる句だったからである。本格謎解きミステリーの傑作に会うと、えっ待てよと、ついつい途中でページをめくり返して思い違いかを確認することがある。この作品でもそうだったからこれは社会派プラス本格謎解きが絶妙に融合した上等のミステリーである」。

さらに、いまは自費出版ブームなのだそうだが、結婚式の引き出物にどうぞとか、いろいろのアイデアでクライアントを口説き、金を出させるテクニックなど、これを専門とする出版社のビジネス実態を描いている。営業優先に見えて実は埋もれた問題作を広く紹介しようとする立派な根性の姿勢があったり、それらは知られざる世界をのぞく楽しみがあって、興味津々と、ストーリーに花を添えている。

舞鶴港と言えば「岸壁の母」かもしれないが、私の思い出に残っている歌は「異国の丘」だ。

今日も暮れ行く異国の丘に

友よつらかろ、せつなかろ

我慢だ待ってろ、嵐がすぎりゃ

帰る日も来る、朝が来る

晴れて東京ダモイ!!

日本人にとって夏は追憶の季節であり、戦争を語る季節である。戦争の悲惨を語るべき季節なのだ。その意味で本書はこの夏に読むべき傑作といって間違いない。

|