| まゆだま 疎開生活が始まった、蚕の種を扱う素封家の家主さんは大変親切に面倒を見てくれていたようだ

。

小さな子供の目にはまだ詳しいことは判らぬが、戦後 東京に引き上げてからもお付き合いは長く

続いているし、第一に戦争中には体調を崩していた母の口から愚痴が出たと言うこともない。

恵まれた疎開生活を過ごしたのだろうと感謝している。

お風呂は母屋の貰い風呂で風呂場は屋敷から離れた地所内の東はずれにあったが、その窓から

眺める山並みは浴室が高い位置だけに真に素晴らしく、底板を踏んで鉄釜に入る五右衛門風呂は珍しく、

そしてチョッピリ怖かった。

とは言うものの家主に何かとお世話になるのも申し訳ないという事だったのか、母は子供達を連れて

町の銭湯へ行くこともあった。

道幅広い県道を皆で歩いて行くかなりの距離である、やがて冬を迎える頃の銭湯の帰路は冷たく

湯さめをしてしまった。

すぐ上の姉もやっと奥野田村国民学校(小学校)にも慣れてきた頃である、覚えたての唱歌や童謡

などを歌いながら石鹸や洗面器をぶら下げて家路に、見上げる空には煌々と月が照っていた。

家主さんの家族はご隠居さんの夫婦、両親と娘さんが二人、娘さんは姉達と同じ年のころであった

。

囲炉裏もあったし大きなコタツもあり、お茶時には茶うけに必ず漬物が出てきた 「さ、さ」と勧め

られては手の平に菜っ葉や大根の漬物を載せてもらう、こうした習慣は母にも初めてであった。

おじいさんは「どぶろく」を造り、楽しみに飲んでいた、おじいさんのひざに乗ってコタツに入って

いると 「飲むずら?」と茶碗をとらせたが子供の口には 「どうしてこんなに不味い物を呑むの?」と

思っただけである。

唱歌、童謡は大好きだった、庭に脚立を持ち出してそれを舞台に見立て上に載り

、近所の子供たち

と歌っていた。

当時流行りの「お山の杉の子」や「里の秋」、「お母さん」などだったろうか、ご隠居さんやおばさんは

縁に腰掛けて 「・・・てッ」と目を細めてくれた、てッは方言で合いの手である。

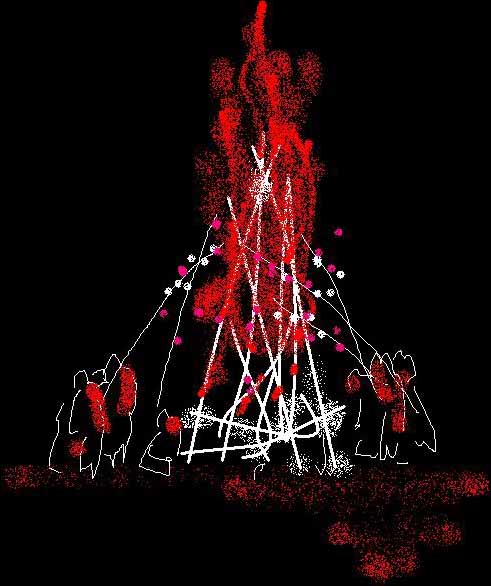

お正月が過ぎて不思議なものが造られていた、長い鉄の竿、先が次第に細くなっている・・・そこに紅白の餅を巻きつけたものを何本も造っていた、ある夜のこと家主さん達に連れられて重川

(おもがわ)の河原に行くと正月飾りや藁などがうず高く積み上げられ、やがて青年団によってそれに火が点けられた。

「どんど焼き」である、燃え盛るその火に鉄竿につけた餅、まゆだまをかざし焙った、町では経験が

出来ない事であった筈である。

さて、その夜のその後がどうなったかは定かではないが、焼けた餅はお腹に収ったに違いない。

|

|

|

やがて甲府盆地にも雪が降り田んぼや重川の河原も白一色となった

。雪の朝、長靴をはき先頭には

隣のお兄ちゃん、その後についた一列は雪を踏みしめて雪原の上に絵を描いた、翼に日の丸の

ゼロ戦だった。

子供の世界も既に戦時一色ではあったが、煌々と燃え上がるどんど焼きが許されていたのだから、

まだ灯火管制も緩やかな昭和19年(1944)の正月のことだったと思う。

想い出落書き帖のTOPへ戻る

|