2020/11/23 コーパスによる『考える学習』の勧め | ||||||||

|

言語エキスポ2020補講(11/25)での発表資料です。 研究発表を受講するときに使います。

主催: 言語教育エキスポ2020事務局 日時: 2020年10月25日 9:00-17:50 場所: オンライン / Zoom ミーティング 参加: 事前申し込みが必要(無料、無資格) 申し込みフォーム: https://forms.gle/VhHSnpfMGqy9eBx8A

所属: ミント音声教育研究所 表題: コーパスによる『考える学習』の勧め - 冠詞 a/the の理論と実際をワークショップする 時間: 16:50-17:20 URL: 前日に事務局から通知 事前配布文書:  参加者が閲覧する動画:  @zoom で動画を共有すると 映像と音声が数秒程度ずれてしまうので 参加者各自がこちらのページで閲覧できるようにしました。 なお 同じ動画は YouTube でも見ることができます。 | ||||||||

| ||||||||

|

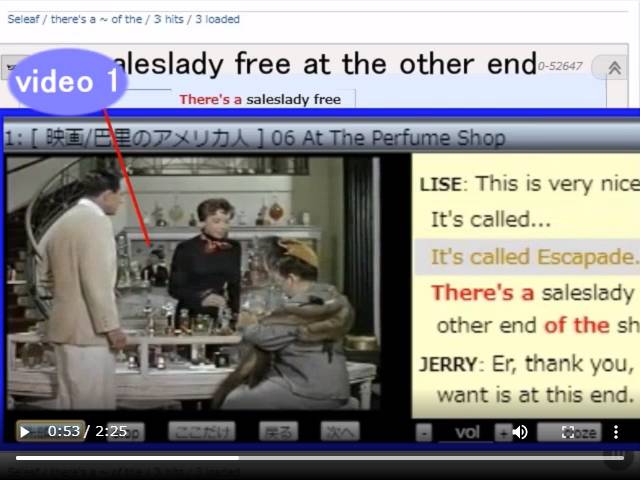

冠詞 a の用例 / there's a + 名詞

考察:

研究後記:

video 1

video 2

video 3

| ||||||||

| ||||||||

|

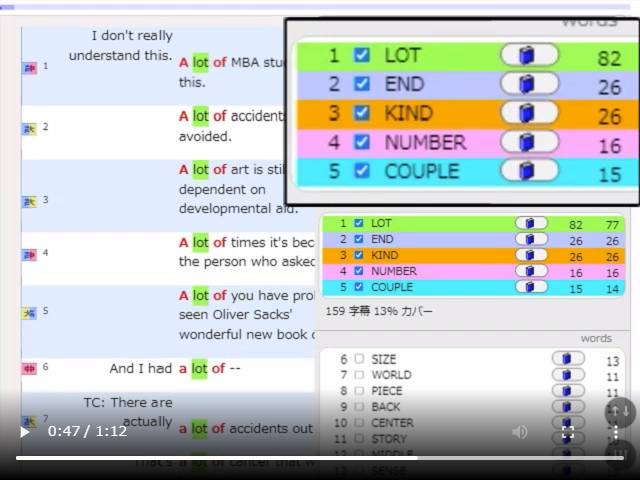

後ろに of がつく名詞の冠詞を調べる /

まとめ:

趣旨:

考察:

資料:

| ||||||||

| ||||||||

|

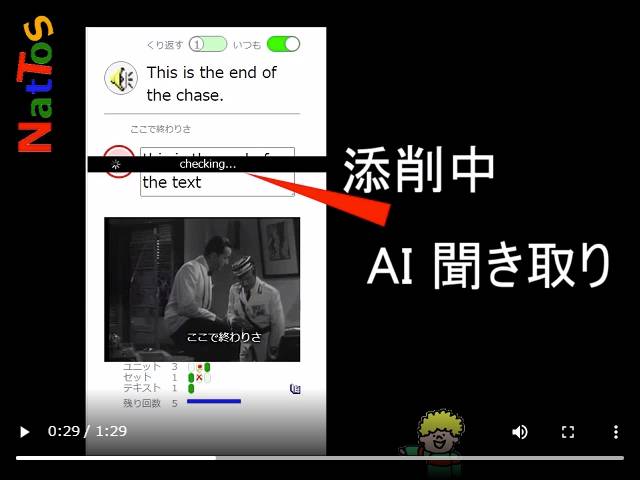

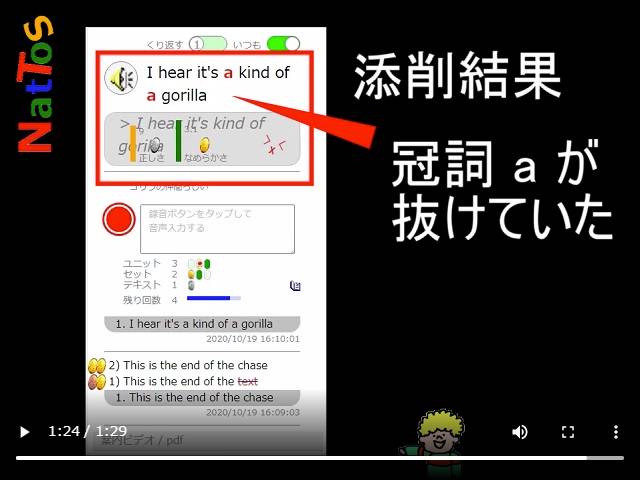

冠詞の用例 there's a を使った発声練習

趣旨:

考察:

研究授業への招待:

| ||||||||