ミント音声教育研究所

ミント音声教育研究所

ホーム ミント アプリ

ミント アプリ

ケーションズ

ホーム 映画映像シーン検索サイト

映画映像シーン検索サイト

セリーフ 字幕付き動画再生サイト

字幕付き動画再生サイト

トーキーズ ミント名作劇場

ミント名作劇場 日本の昔話

日本の昔話

朗読絵本

「竹取物語」 群馬の昔話

群馬の昔話

朗読絵本

「猿地蔵」」 日本の名作

日本の名作

朗読

芥川龍之介

「トロッコ」 英語朗読絵本

英語朗読絵本

マザーグース Mother Goose 映画

映画

オズの魔法使い

歌「オーバーザレインボー」 映画

映画

カサブランカ

シーン「君の瞳に乾杯」 英語で折り紙 Origami

英語で折り紙 Origami

折鶴 つる crane ベクターライブラリ

ベクターライブラリ 公開作品一覧

公開作品一覧- 英語作品

朗読絵本

朗読絵本

ふしぎの国のアリス

第1巻 聞き取りドリル

聞き取りドリル

オバマ大統領 就任演説 聞き取りドリル

聞き取りドリル

オバマ ノーベル平和賞演説- 語学ソフト

ミングル

ミングル

リーダビリティ計測ソフト ワーズピッカー

ワーズピッカー

英単語拾い2- ゲーム

朗詠・百人一首

朗詠・百人一首

読み上げ&ゲーム 数独ナンプレゲーム

数独ナンプレゲーム

東海道五十三次

詰独 一人旅 数独ナンプレゲーム

数独ナンプレゲーム

富嶽36景 富士登山

詰独 次の一手- ユーティリティ

書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ バリュー 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ ライト 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ ビジネス 書き起こしソフト

書き起こしソフト

ゆ〜ゆ アカデミー

2019/09/29 ATEM 第1回特別東北研究会に参加して | ||||||||

|

ATEM(映像メディア英語教育学会)東日本支部主催の第1回特別研究会が東北大学川内キャンパスで開催され20人ほどが参集し、午前中はビデオ作成の発表が3件、午後はユーチューブや映画コーパスを活用した発表などが4件、あわせて7件の発表が行われた。 東北での新しい試みを、この記事では、再現性をキーワードにレポートする。 再現性(reproducibility)とは、実験を繰り返した時に同じ結果が得られる度合いに関わる考え方で、研究結果を科学的に検証するための必須要件である。たとえば、素材Xに熱を加えてY度をA分間保つと新しい物質zがmグラム生成したとする研究報告を同じ条件で再実験したところ、物質zができなかったら再現性はないとされる。また、そもそも発表において再現実験に必要な情報が提供されているかも問われる。 こうした科学的手法にならって教育における授業再現性を定義した。つまり、発表された教育実践を見聞した教員が自分の授業に取り入れられる可能性、および同程度の成果が期待できるかを示す概念である。たとえば語学クラスXにA分間の処遇Yを一期繰り返したところ読解力がm伸びたとする研究報告であれば、それを知った先生が自分のクラスでも同じ処遇を実現可能か、そして同程度の読解力の伸びが期待できるかと言うことである。 教育系学術団体としては、参加者の満足度と明日への意欲に関わるからである。  杜の都と言われる仙台の小高い山の中にある川内キャンパス

| ||||||||

| ||||||||

|

10:30〜11:00 深井陽介、ベルトラン ソゼド(東北大学) 主体性・コミュニケーションを育む:東北大学映画プロジェクトの試み  ユーチューブで公開している作品を紹介する深井氏

ガチンコの説明をするベルトラン氏

本格的な映画製作を通じてフランス語の実践的な習得を目指している。 作成したビデオ(約20分)はユーチューブに投稿し、さらにフランスやスイスとの文化交流にも意欲的に取り組んでいる。 プロジェクト名は「Qui Suis-Je? わたしはだれだ?」。

ユーチューブのページはこちら ⇒https://www.youtube.com/watch?v=K9EwzbKvDCw

| ||||||||

| ||||||||

|

11:00〜11:30 張 立波 (東北大学) ビデオ制作を通した課題型学習:中国語授業の実践を中心に  発表中の張氏とスクリーンの一コマ

伝統的な語学教科書による授業で、7週間の発音指導の後にようやく文章が使われ始める。そこの課題が「家と家族」であったことから、「自己紹介ビデオ」を作成し、Google フォームに投稿する課題を与えた。

| ||||||||

| ||||||||

|

11:30〜12:00 関口美緒 (筑波大学・メリーランド大学) 日本語・英語使用によるビデオ制作活動での自然言語獲得  発表直前の関口氏(左)と司会のスプリング氏

あるグループはドイツ語1人と中国語2人で、3人が同時に会話できる言語は、まだたどたどしい日本語だけ。英語が使える生徒が2人いたので、日本語と英語と中国語とドイツ語を織り交ぜてなんとか意見交換しながら作業しているうちに、ビデオ制作に必要な語彙や表現を相手の言語で習得していく様子が報告された。

| ||||||||

| ||||||||

|

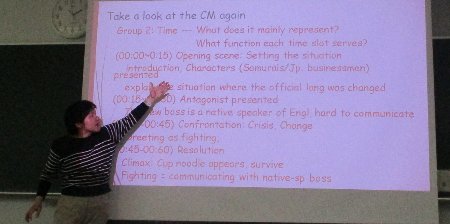

13:30〜14:00 吉牟田聡美 (活水女子大学) コマーシャルを用いてメディア・リテラシーを育む  60秒のCMを4つに区切って説明する吉牟田氏

マスメディアの一方的な宣伝をいかに批判的に視聴するのかについて5つの視点(Literacy for the 21st century)を提示した。 Literacy for the 21st century

さらに多くの映画の筋書き(beginning, middle, end)がCMにもあるとして分析する手法の説明がされた。さらに、各シーンで使われた小道具が何を象徴しているのかについての分析(たとえば日本兵が打ち込む矢とアメリカ兵の撃ち出す大砲は双方の英語力の差違)も示された。 Japanese Ad Nissin Cup Noodles 2013 日清カップヌードル CM

ユーチューブのページはこちら ⇒https://www.youtube.com/watch?v=q_iDfoy1v5g

| ||||||||

| ||||||||

|

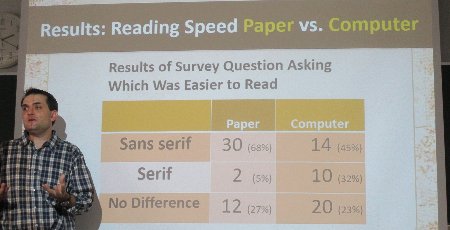

14:00〜14:30 Eric SHEWACK (Tohoku University) The effect of font type on readability and comprehension of texts in an EFL setting  読みやすさの測定結果について説明する Shewack 氏

言語を認知科学的に分析する場合、多くは脳内に取り込まれたテキスト情報の処理に焦点を当てるが、この研究ではテキストを脳に入れるために文字を視覚的に読み取る識字処理に焦点を持って行ったことが面白い。 英語教育でリーダビリティ(読みやすさ)と言うとテキストの言語的特性であるが、この研究では視覚的特性のとしてのリーダビリティに字体が与える影響を研究し、一般的な Times New Roman(serif)ではなく、ゴチック(Arial, sans serif)の優位性に注目している。

| ||||||||

| ||||||||

|

14:30〜15:00 Sachiko NAKAMURA (Chuo Gakuin University), Ryan SPRING (Tohoku University) How Watching Subtitled YouTube Videos Can Help with Listening and Reading: A Preliminary Analysis  発表中の中村氏(左)とスプリング氏

ユーチューブ(英語)の英語字幕付き視聴が、聴解と読解に及ぼす影響について、10週程度の授業外(宿題)処遇を、成果は期末試験に反映させると通知しておこない、前後テストとアンケートで評価したところ、読解で1割ほどの得点上昇がみられた反面、聴解ではあまり顕著な伸びは見られなかった。また、こうした処遇は楽しかったとしながらも、視聴量にあっては少ないと判定された。

| ||||||||

| ||||||||

|

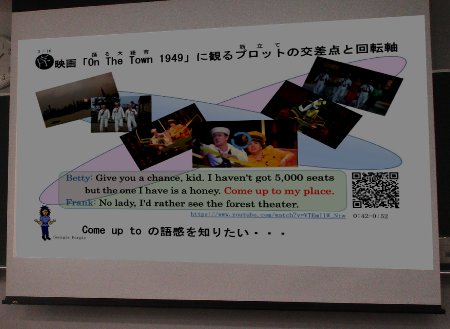

15:00〜15:30 田淵龍二 (ミント音声教育研究所) コーパスを使った第二言語習得  映画の流れと、研究で取り上げたワンシーンの説明をしているところ

映画を使った英語の授業を、文化と言語の両面から深掘りする教授法を探求する研究の一例として、映画「On The Town(踊る大紐育)1949」から、軍艦を下船し街に繰り出した水兵をタクシードライバー(女性)が誘うシーンの表現「Come up to my place.」が持つナンパな気持ちを、「Come to my home.」と比較しつつ、コーパスを使って解き明かしていく発表であった。

| ||||||||

| ||||||||

|

各発表を 再現性の視点から 捉え直してみた。 ここで言う再現性の定義は

発表に再現性が担保されていたかを判定する要点は

レポートを書くにあたって「再現性」がキーになると思ったのは、研究会の発表を視聴しながらレポートの下書きを兼ねてタイプしていた時だった。 実は、研究会前日の夜食会で横山会長や主催のスプリング副支部長など先輩諸氏のお話を拝聴しているときに浮かんだのが「再現性」だった。このあたりはとても残念である。 学会を視聴しに来られる先生方が何を期待しているのかを考えたとき、発表する側の成果にとどまらず、明日からの授業のヒントになることが大切であるわけだから、面白そうだからやってみようと思った方が再現できる情報を発表の中に埋め込んでおかなければならないし、また、必ずしも研究者ではない先生でも実現できるように簡便な手法の提案や教訓も必要だなどと考えるうちに、「これは科学研究における再現性と同じだ」と思った次第なのだ。 今回の東北研究会では、ハンドアウトを用意していたのは中村・スプリングと私田淵の2組だけだったし、他の学会で普通に見られる「予稿」を準備したのは私田淵だけだった。 参加者目線に立って、再現性を高めることは、教育系学術団体にとって大切な要件ではないだろうか。そのように思っていたことから「再現性」をキーワードにレポートをまとめることとなった次第である。 ご理解いただければ幸いである。 | ||||||||

| ..[↑] 9 | ||||||||

|

2019.09.29 田淵龍二 TABUCHI, Ryuji | ||||||||