|

|

松山與志雄

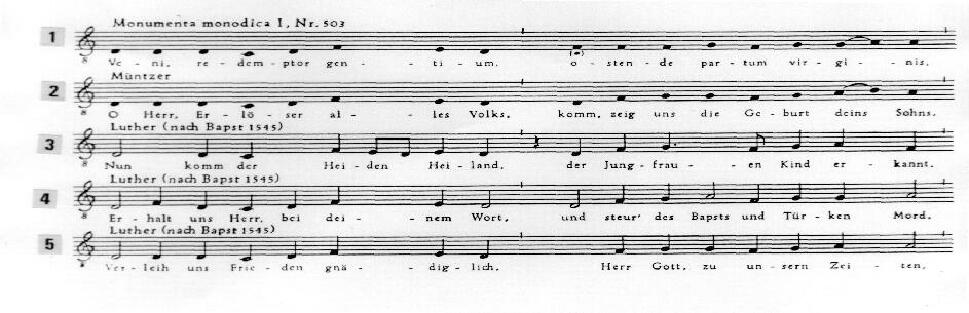

上に掲げた譜面は、Fr・ブルーメの、"Geschichite der evangelischen Kirchenmusik"(Kassel u.a. 1965)のなかにあるもので、ドイツ賛歌<Veni redemptor gentium>(お出でください、異邦人の救い主よー 歌詞はラテン語)と三種類のドイツ語賛歌(ミュンツァーの作品一曲とルターの作品三曲)を対照したものである。

ブルーメの説明によれば、第一番目の手本となった作品を、第二番目のミュンツァーの作品<O Herr, Erloeser alles Volks>(おお主よ、すべての民の贖い主よ)は、その旋律を忠実になぞりつつ、これに自分のドイツ語歌詞を付けている。第3番目のルターの作品<Nun komm der Heiden Heiland>(お出でください、異邦人の救い主よ)は、第一番目の手本となった旋律も歌詞も、ともにたくみに換骨奪胎して、完全な歌謡化を行っている。第4番目のルター作品<Erhalte uns Herr, bei deinem Wort>(留まらせてください、主よ、あなたのみ言葉のもとに)はもっと自由に、第5番目の<Verleih uns Frieden gnadiglich>(わたしたちに平安をお与えください)の旋律は、手本とした種々の旋律を組み合わせた、新しい創作作品とみなされるものである。これらルターの手になるドイツ語賛歌は、いずれもドイツ福音教会の賛美歌集に採録され愛唱されたが、ミュンツァーの作品は私の知るかぎり一度もうたわれたことはないし、また今後も礼拝でもちいられる可能性は、まことに少ないものと思われる。

その理由についてはこれから述べるつもりであるが、その前にまずこの譜例は、宗教改革教会のための「新しい歌」が、何を根拠としていたか、そしてまたそのドイツ語化において、ミュンツァーとルターの見解がどう違っていたか、という礼拝音楽史上の問題に答えをあたえる点において、重要であると言わねばならない。

このドイツ語化のように、すでに存在している旋律に原歌詞の訳をつけたり、或いはまたあたらしい歌詞を付したりすることを、音楽学では「コントラファクトゥール」(替え歌)と名づけるが、ミュンツァーとルターのそれぞれの手法は、その典型的な特色をよくあらわしている。 また「新しい歌」についてのミュンツァーとルターの考えのちがいは、一体どこから由来しているのであろうか。このように、この譜例は種々の興味ある間題を示しているのであるが、それに答えるために、ミュンツァーとルターの作品成立の背景について簡単にふれてみたい。

ミュンツァーは一五二三年の三月の始め、ハレ附近のグラウハの牧師の職を追われ、彼の支持者のひとりのフェリーチタス・フォン・ゼルムニッツの紹介でハレから西に約五〇キロのところにあるアルシュテットのヨハネ教会の牧師となる。そこでミュンツァーはかねてから念願していた、新しい教会の建設に着手し、その手始めとして従来のラテン語ミサをドイツ語化し、また週日の朝とタの礼拝のために、中世教会の典礼伝統を総集して「ドイツ聖務日課」を編纂して、後者をその年の復活節直後に出版した。

その初版本はベルリーンの国立国会図書館、ブラウンシュヴァイク、デッサウなどに所蔵されており、内容はG・フランツが一九六八年に出版した「ミュンツァー著作全集」で見ることができる。この聖務日課のなかの、待降節のLaudes(朝の祈り)の替え歌として、前述したミュンツァーの聖歌のドイツ語化作品が登場するのである。さてミュンツァーのこれらの礼拝改革は人々の大きな関心をひくこととたり、彼の聖務日課がどのようにしてドイツ語聖書をうたい、詩篇がどのように朗唱されるか聞くために、アルシュテットの道路は各地からの訪間客で一杯となり、ある報告によれば、一五二四年の春には、一度に約二千人の外からの参加者があった。

聖務日課の出版された一五二三年の秋には、その内容と高い評判がルターのもとにすでに届き、彼はドイツ語賛美歌の編纂に急遽とりかかるのである。

ルターのグレゴリオ聖歌のドイツ語化作品<お出でください、異那人の救い主よ>は、あきらかにミュンツァーの作品を意識してのものであるが、他方でルターの工夫も随所にみられる。その点についてはあとで述べる。いずれにしても、このルターの有名な作品はその成立時期において、ミュンツァーの作品という非常に強力な競争相手をもっていたのであって、宗教改革教会の「新しい歌」として両者は競合の関係にあったのである。

ルターの、ミュンツァーのドイツ語化に対する批判は、彼の一五二五年に書いた「天の預言者たちを駁す」にみることができる。そこでルターは、とくにミュンツァーの名前をあげずに、彼の聖歌のドイツ語化が、従来の伝統的な手法の「猿まね」にすぎないときめつけている。それはドイツ語の訳詞を、ラテン語聖歌の音や譜面のまま用いており、音の響きは決して良くなく、また訳詞もよくあっていない。歌詞、音符、アクセント、メロディー、歌いかた、すべては正しいドイツ語に由来するものでなくてはならない、とルターは主張している。

このルターのミュンツァー批判は、その同じ年の五月、フランケンハウゼンでミュンツァーが、農民戦争の指導者として捕えられたことともあいまって、この「新しい歌」論争に決定的な決末をつけたかのようにみえたのであった。というのは、このルターの批判にしたがってドイツ福音教会は、聖歌のドイツ語化についてはいわゆるミュンツァー方式なるものを拒否し、その結果、ミュンツァーの作品が「新しい歌」となる道はまったくとざされてしまったからである。

ところが現代になって、有名なJ・S・バッハの研究者J・スメントが、このルターのミュンツァー批判に異論を唱えたのを端緒として、K・シュルツ、Fr・ゲプハルト、E・ヤマース、J・メールなどのミュンツァーのドイツ語化作品の研究が進展するにともない、第二次世界大戦後出版されたG・フランツの「ミュンツァー著作集」によって、その作品の全貌がついにあきらかになるにしたがって、ルターのミュンツァー批判の再検討の気運が高まってきた。

一九七四年、牧師でありまた音楽学者でもあるK・ホーネマイアーが聖務日課について詳細な研究を発表した。その結果あきらかになったことは、ミュンツァーがその聖務日課の編纂の際、グレゴリオ聖歌をドイツ語化するにあたって、その当時、ザクセン、チューリンゲン地方に流布していた聖歌のメロディーをできるかぎり保存しようとつとめたこと、しかしながら同時に、訳詞のアクセントや音節数を考慮して、その旋律を適宜変更していることなどである。

私はさらにこのホーネマイアーの成果をもとにして、ミュンツァーの作品と、ミュンツァーが典拠としたと推定される聖歌本にもっとも近い、ツヴィカゥのロート写本やニュルンベルクのシュトゥックス印刷本との厳密な比較を通して、ミュンツァーは自分勝手に原旋律を変更しているのではなく、グレゴリオ聖歌の詩篇誦、アンティフォン(交唱)、賛歌などに用いられている、伝統的な手法を組織的に使用していることをあきらかにした。この点については別な機会で発表したので、ここではその詳細にふれない。いずれにしても最近のミュンツァー研究は、ルターの前述した批判があまり当を得たものでないことをあきらかにしている。もしあのミュンツァーが、農民戦争の指導者のミュンツァーでなかったら、ルターはもしかしたらもっと別の評価を与えたのではなかろうか、という意見がでる程である。

ルターはミュンツァー批判のなかで、聖歌のドイツ語化において、自分とミュンツァーの作品をはっきりと区別しているけれども、音楽学の領域では、両者の作品はともにおなじ範疇、つまりコントゥラファクトゥールに入ることはすでに述べた。この言葉は、「プフリンガー修道院写本」に、"Contrafact uff einen geistlichen Sinn"としてはじめて登場し、このcontraは「旋律にたいして」また「fact」は歌詞をさすものと考えられている。すでに存在している旋律にたいして、新しい歌詞をつけたり(Palodie)、また訳詞をつけたりすることも、このコントゥラファクトゥールにはいる。ルターの作品がラテン語聖歌<veni redemptor gentium>(お出でください、異邦人の救い主よ)を根拠とする限り、ミュンツァーの作品とおなじ部題に属するのである。しかしながら両者は、そのドイツ語化の手法において非常なへだたりがあることは、譜例をみてもあきらかである。この相違は一体、なにに起因するものであろうか。

F・ゲンリッヒは、コントゥラファクトゥールの分類の方法のひとつとしてregulare とirregulareとgrundlegend の三つを提案している。詳細ははぶくが、具体的には、譜例にあるように、ミュンツァーのドイツ語化は、原旋律の保持を第一原則としているが、このようなのを regulare Kontrafakutur と称し、ルターのように、訳詞のアクセント、音節数、また有節詩型などによって原旋律がかなりの程度に変形されているのを irregulare と呼んでいる。最後のgrundlegendの例としては、一二世紀のゼクヴェンツの「過越しの犠牲なる主を賛えよう」にもとづいた「キリストは甦られた」があげられる。そこでは原曲の一部が用いられてはいるが、全体としては原曲のおもかげはもはやなくなってしまっている。

それではルターのこの旋律改変の根拠となったものはなんであろうか。それは、ルター自身の好みにかなり影響されているとはいえ、まがうことのない、当時の「ドイツ民謡」の形式である。譜例にみられるように、音符の定量性、シラビックな(つまり一音一音節)原則、表現の段階的増強法、韻をふんだ有節形式などはそれをよく示している。

ルターはこのドイツ民謡の形式こそ、宗教改革教会の礼拝で、「われらの主はきよき言葉で語り、われわれは神に祈りと賛美をもって答える」、あの会衆のための「新しい歌」にふさわしいものと考えたのであった。そして事実この形式によって初めて、ルターの「言葉をなりひびかせるために、あらゆる手段を惜しまずおこなう」という主張が可能であったのである。

H・J・モーザーはルターとミュンツァーの聖歌のドイツ語化を評価して、旋律の点でルターは、歌謡の特長を明確にした点でミュンツァーにまさっているとしている。ところが興味深いのは、このルターの「ドイツ民謡」は、普通の意味での民謡ではなく、当時のnuewez(ze) singen(新しい歌)の運動の一環としておこった、都市でつくられた「民謡」である点である。それについてはW・ブランケンブルクが、『ドイツ福音教会賛美集ハンドブック』の中で書いているが。前述したルターのドイツ語化の作品の洗練された手法をみても、それが都会的性格であることはうなずける。

ルターは小規模ながらもアイスレーベンの裕福な銅鉱山所有者を父にもち、エルフルトで最高の大学教育を受けてヴィッテンベルク大学の神学部教授となった。したがって彼をとりまく学生、都市の知識層、上層階級、あるいは地方封建諸候と指導者層がルターの言う「新しい歌」の形式になんらかの影響を与えなかったとは考えられない。

これにたいしてミュンツァーはどうであろうか。彼は学識のある人物として高い評価をもっていたが、シュトルベルクの綱製造人の家庭に育ち、その生涯を通じてしばしば当時の都市下層民や農民、鉱夫たちと接触している。彼がツヴィッカウで影響を受けた再洗礼派の指導者シュトレーは織布工であった。また一五一六年、ミュンツァーはフローセのベネディクト派の尼僧院に関係しているが、当時の尼僧院にしても修道院にしても、それは閉鎖社会ではなく、むしろ民衆と直接に接触する、開かれた場所であったと言う。

それならば読者はなぜそのような大衆的な雰囲気のもとにあったミュンツァーが、あの「深い芸術性と高度な表現力」をもつグレゴリオ聖歌を「新しい歌」の重要な基礎としたのであろうか、と反論されるに違いない。

しかしその時代において、グレゴリオ聖歌はむしろ、もっとも大衆的なもののひとつであったのである。すくなくともその旋律は、大衆の脳裏ふかく滲透していたものであった。それはB・ラジェツキーが聖歌と民謡の関係の研究を通してあきらかにしているとおりてある。

また一六世紀のスイスの音楽理論家グラレアンがその著書『十二旋法理論」の序文で、その当時のグレゴリオ聖歌は、地方ごとにちがうばかりか、おなじ教区内でも、また個々の修道院でも違っているのをみても、いかに聖歌が地方化され、多様化され、そして土着化されていたか想像にかたくない。

それ故にミュンツァーが、民衆に身近なグレゴリオ聖歌の旋律をもって、彼の新しい歌の重要な基礎としたことはよく理解できることである。しかしもっと正確に言うならばすでに中世以来存在している聖歌のドイツ語化という伝統(たとえばボヘミヤ兄弟団の業績など)にそって、しかも宗教改革の精神やミュンツァー自身の神学思想をもりこんだ、聖歌のドイツ語化をこころみた所に、ミュンツァーの作品の特色がある。しかもその結果がシリアのエクレームの賛歌や、またアンブロシウスの賛歌の場合のように、普通一般の人たちのための「新しい歌」となった点が興味深いところである。

ちょうどアンブロシウスの賛歌のイアンボス詩句が、古代のギリシア・ローマ時代においては、決して文学的なものでなく、大衆のものであったように、ミュンツァーの作品にみられるような、素朴なグレゴリオ聖歌のドィツ語化もまた、庶民のものであったに違いない。残念ながらこの場所ではその詳細に、ついて述べることはできないが、冒頭にかかげた譜例を検討されれば、読者も、容易にご解理いただけるのではないかと思う。

ミュンツァーの作品と比較するならば、ルターの賛歌はもっと別の社会層にむけられた「新しい歌」である。W・リップハールトの分類を借用すれば都会の市民、知識層、上流階級にむけられた(もちろんこれは、ミュンツァーと比較してであるが)、コントラファクトゥールとみることができよう。

このルターとミュンツァーの「新しい歌」についての論争は、ルターのミュンツァー批判(一五二五年)、農民戦争、そしてドイツの改革教会の聖歌、ドイツ語化のミュンツァー方式の拒否によって、一時終止符がうたれたことはすでにのべた通りである。しかし同時にルターの方式もまたその後の教会に、完全に受けいれられたのではなかった。

譜例にあるような賛歌のドイツ語化をのぞいて、たとえばルターの「ドイツ・ミサ」(一五二六年)の詩篇誦にみられる手法は、あまり持殊すぎて当時の教会では使われなかったようである。そのうえ教会はそれ以外にも、適当なドイツ語化の手法を見出すことができず、結局のところ、ドイツの宗教改革教会においては、グレゴリオ聖歌の導入と自国化について、一致した見解を見つけることができないまま、今日にいたっている。

ただ一九世紀以来、ルター派教会では、単旋律のAltargesang(祭壇歌)と礼拝会衆のためのグレゴリオ聖歌の導入がこころみられ、そのために「アルピルスバッハの教会活動」などがいろいろと重要な貢献をしているが、その影響はまだ小規模にとどまっている。

見逃すことのできないのはローマ・カトリック教会側の聖歌のドイツ語化の働きであって、最近ではP・G・ヨピッヒ、P・Rh・エアバッハーを中心とした、聖務日課のためのアンティフォンのドイツ語訳が出版された。

おしまいに、この「新しい歌」についての論争でどうしてもふれておかねばならないことはドイツ語化Eindeutschung そのものについての、ミュンツァーとルターのちがいであろう。ミュンツァーは彼の聖務日課の序文にこう書いている。

「ドイツ聖務日課。あやまりをただすため、とりあえず定めたもの、この賛美のうたと聖なる詩篇によって、世の光はいまやふたたび、あらわれることとなった。神のかわらざるみ心により、日ごとにましくわわるキリスト教徒を、この日課は、あらゆる不信仰な仰々しい儀式からまもることであろう」。

ミュンツァーにとって、「世の光」はかくされてはいけないのであって、それは神の言葉である聖書、とくに詩篇、そして祈りと信仰のうたが、普通一般の人たちのためにあますところなく、自国語に翻訳されることが必要であった。

それにひきかえルターの場合、彼の「ドイツ語化」に関する見解は、礼拝の音楽に関しては定まっておらず、動揺していた。それは彼がドイツ語の会衆賛美歌を重視するとともに、ラテン語聖歌を「信仰の弱い者たちのために」、あるいは使徒パウロの言う「異言」として、さらには青少年に対する教育的配慮として、宗教改革教会礼拝のなかに残すことをすすめている点にみることができる。

ルターは彼の「ドイツ・ミサ」の序文で次の様に書いている。

「……私は決してラテン語を拝礼から全面的に駆逐しようなどとは思わないし、青年は私の主な関心事であるからである。……私は一つの言葉だけを固執して、他のすべてを軽蔑するものに少しも同情することが出来ない。……聖霊も最初は一つの言葉に固執するようなことはしなかったのである。聖霊は全世界がエルサレムに来てヘブル語を学ぶまで待たないで、使徒が行く処どこででも語り得るように、種々の言葉を説教者の職務に与えたのである。私はむしろこの範例に従いたいと思うのである」。

ルターのこの寛容な態度はのちに、ルター派教会におけるラテン語の多声楽の復興をみる原因となり、K・アーメルンの「ドイツ.プロテスタント教会音楽全書」(一九四一)の第一巻で紹介しているように、ラテン語による礼拝と自国語の礼拝とは、各週毎に、交互に、すくなくとも一六世紀の終り頃までは、都市の教会でさかんに行われていたのであった。

このようなドイツ語化についてのミュンツァーの急進論とルターの慎重論は、一体なにに起因するのであろうか。ある人たちはルターの音楽的素養の高いことに、その原因を求めた。しかしながら私はむしろ、彼らの社会観、あるいは世界観がその要因のひとつではないかと考えている。L・グラーネはミュンツァーが、タウラーやゾイゼなどの神秘主義思想の影響を受けて、改革の目標をコルプス・クリスティアヌムなる、理想的キリスト教社会の建設においていたことをあきらかにしている。

これに対してルターは、とくに一五二二年以降、このような理想を棄てて、むしろ「非キリスト教的世界における少数者としてのキリスト教」、すなわちコンスタンチヌス大帝によるキリスト教公認以前のキリスト教を現実にそくしたものとして考えているという。その観点からみると、ルターの「ドイツ語化」そのものに対する慎重な態度、また礼拝用語や音楽における多元性の強調はよく理解できるように思う。

以上

|

|

|

|

|

|