|

�G�L�����j�J���W��ē�

�Љ�@�i�[�Q�������R�o�u�Y��w�L���X�g����q�j�x

�v�D�i�[�Q�����@���R�^�u�Y��@�w�L���X�g����q�j�x�@

�����ف@�P�X�X�W�N�@�`�T�Ł@�R�T�Q�Ł@�R�V�O�O�~+��

|

|

�u��]�ƏЉ�E��q�Ɗw�Ԃ��߂̕s���ȕ����v�@�@�@�@�����폺

�͍�ł���B�������Ƃ��ė͍�ł���B���܂�͂���ꂷ���ēǎ҂ɕs�e�ɂȂ�����邪�A����́A�����ł͂Ȃ��B�͑S�̂Ƃ��ēǂ݂₷���B�����͕��ɔ��̑傫���ŁA���X��S�ŗ]�A���N�̃L���X�g�����̗�q�̕��G�ȗ��j�̊Ȍ��ȏ��q�ł���A�����Ė₷�����̂ł͂Ȃ��B���T���ڂ̂悤�ɋÏk���Ă���A�����ǂ݉����ē��{��Ɉڂ��̂͗e�Ղł͂Ȃ��B�������萋������҂̗͗ʂ��M�����Ƃ��ł���B�\�N�ɂ킽���Ƃł������R�A���̘J��]���������B

���҃��B���w�����E�i�[�Q���́A�����h�C�c�̓��k�[�ɂ������O���C�t�X���@���g��w�̎��H�_�w�̋����ł������l�B�O�\�N�ȏ���O�ɁA���̒n�ɖ{�������|���������̖M����̃N�����}�b�n�[�ēɏ�����đ؍݂��������A�i�[�Q�������̎���A�܂�������K�ˁA�[�������Θb�����킵���B�������������킢�����A�܂����Ɛ��{�Ƃ̐킢�̂��Ȃ��ɂ������A���^�[�h�̓`�������݉������悤�ȁA�������A�܂��Ƃɉ����Ȑl���͖Y�ꂪ�������̂ł���B���̐l���A�Q�b�V�F���p���̈���Ƃ��ė�q�j���������B���ł͈��Z��N���s�B�̒�{�͈�����Z�N���s�̍Ĕłł���A��j���@�`�J������c�ȍ~�̃J�g���b�N����Ɋւ��鍀�ڂ��t���@�����Ă���B�V�������ɂ������q����n�܂茻��Ɏ��鋳��̗��j�ٖ̋��ȏ��q�ł���B�́A�����ɂ͂Ȃ������o���������A�ǂ݂₷�����Ă���A�������Ă���B�܂������ɖ�ғƎ��̎��_�ō쐬���A�s���͂����u��q�p�ꏬ���T�v���t���Ă���A������֗��ł���B

���{�ɂ������q�w(�T��w)�����́A�J�g���b�N�ɂ����Ă͊����ł���A������L���ł���B���̎w���I�ʒu�ɂ���ЂƂ�̐_�����A�ߍ��̓v���e�X�^���g�̖q�t�����̗�q�����̂���`��������悤�ɂȂ����ƌ��ꂽ���Ƃ�����B����͌��\�Ȃ��Ƃł��邪�A�v���e�X�^���g���̗�q�����̕n�����͒p�����������Ƃł���B���̂Ȃ��ŋ���y�̐��I�����҂ł��艉�t�҂ł������҂��A�����x�������ɑ؍݂��ăh�C�c��q�w�̊j�S�ɐG��A�A������`���ɂ������݂Ȃ��猤�����d�ˁA���̂ЂƂ̐��ʂ𐢂ɖ₤���̂ł���B���傤�ǁA���{�ɂ������q�����̐��ł���R�؍N�搶�̑�\�I�����w��q�w�T�_�x���V���o�ŎЂɂ���ĕ�������A���ł���Ƃ���ɁA���̐M���ł�����������A�����̊Ԃł����܂�����q�ɑ���S���A�������肵���w�тɍ������낷���̂ƂȂ铹���ꂽ�̂ł���B��q�̊w�т́A��������q�j�����Ɏn�܂�B�����ɂ����邻�̊w��I���ʂ͂��т����������̂ł���B����܂����i�[�Q���́A���̏����́A��q�ɊS�����҂ɂƂ��ĕs���̕����ł���B

���Ƃ��A�h�C�c�̃��^�[�h����ɐ�����l�тƂ̂��߂̋��ȏ��ł��邩��A���̎��_����̎�̑I�����Ȃ��������A�p������̋F�����͘_���邪�A�X�R�b�g�����h����̉��v�h�I��q��s���[���^���ɂ���q���v�͘_�����ꂸ�A�܂��ăA�����J�̋���̂��ƂȂǂ͑S���_�����Ȃ��B�܂��h�C�c�̋���̗�q�����ǂ�قǐ����Ă��悤���A��q�o�Ȏ҂̏��Ȃ��������ǂ̂悤�ɐ������A����ɂӂ��킵���V������q���A�ǂ̂悤�ɖ͍����Ă��邩���ǂƂ������Ƃ͌���Ȃ��B�����������Ƃ́A���҂Ƃ͑S���قȂ���{�̋���ɐ���������̉ۑ�ł�����A������҂����x�͎����������Ė₤�ׂ����Ƃł��낤�B

�����̖����n�̂��邵�ł����Ȃ����A��q�p��̒���Ȃ��B���̂��߂ɖ�҂���J�����Ǝv���B���������Ƃ���ł��A�����̋����̊w�т��i�߂���ЂƂ̗����W�ɂȂ�ł���Ǝv���B�������A��w�I�ȉ����ł͂Ȃ����A�]�҂Ƃ͗������قȂ��ꂪ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A�u�����v�Ƃ�����ꂪ����(��ܓ�ŁA�����T���łȂ�)�B�������A�h�C�c��́A�u���I�v�ɑΉ�����u���I�v�Ƃ����Ӗ��̂��̂ł����āA�����Ƃ������{������v���N�������u�J�g�[���b�V���v�Ƃ����Ӗ��͂Ȃ��B���{�ł͈�ʂɎ���ɂ����鋳��̗�q���u������q�v�ƌĂԂ��Ƃ�����B��q�������̐M������b�Ƃ���A���̈Ӗ��Ō����I�Ȃ��̂ł���͓̂��R�ł��邪�A�����́A���{����c�M�������u���̗�q�����v�ƌ����Ă��邱�Ƃ��ɂ������B�p��Ō����u�p�u���b�N�ȗ��q�v�Ƃ������Ƃł���B���v�҂�����(���̗�q�̌��I�ł��邱�Ƃ��d�A���Ƃ̋�����܂����̂��Ƃ��߂����Đ��{�Ɛ�����B�������A���{�̋���킫�܂��邱�Ə��Ȃ��Ƃ���ł���B�ꔪ��ł̃J�����@���̃��^�[�W�[�̏���̂Ȃ��ɂ��u�����̎��萬���̋F��v�Ƃ����\��������B���̌���́A�J�����@���̂Ƃ�Ȃ��̋F�肪�����قǐ[���L�����Ƃ�]������u��I�ȁv�Ƃ����Ӗ��̌��t�ł���B���v����̓`�����p���͂��̂����̋���قƂ�NJw�ё��˂Ă���Ƃ�Ȃ��̋F��̖L�������i�[�Q���������]�����Ă���̂ł��낤�B���̑��A�u�B����v���͂Ȃ��A����̋���ɂ��Ă��u�̖M����v�̖��̂ق����悢���A�u�J�����@���͎i�Ղł͂Ȃ������̂Łv�Ƃ������ł��낤(�ꔪO��)�B�Ҍ������������������B�M�d�ȘJ��ʂɂ������Ȃ����߂̒ł���B���̏o�ł�S�����Ԃ��Ƃɕς��͂Ȃ��B(���Ƃ��E�˂������v���e�X�^���g�_�w��)

�@�i�w�{�̂Ђ�x��S�W�Q���@�P�X�X�W�N�P�P�����@���{�L���X�g�����Д̔���Ё@���c�L���X�g�������Z���^�[���s�@�P�S�|�P�T�ł��]�ځj

�w�L���X�g����q�j�xW�i�[�Q�������R�o�u�Y��@�@�@�@�@�ҏW��

�����ف@�艿(�{�̎O���Z�Z�~+��)

���̉Ă̐V���ŁA�v���e�X�^���g�̗��ꂩ��܂Ƃ߂�ꂽ�L���X�g����q�j(�T��j)�̒ʎj�̖M��ł���(��{����㎵�Z�N�̌�������)�B���҃��B���A���E�i�[�Q���̓h�C�c�E���^�[����̎��H�_�w�҂ŁA���̏��́A���ۂ����^�[����̍ŋ߂̗�q���V�ɂ��e����^���Ă���Ƃ����B

�{���������Ă�����e���Љ�邱�ƂŁA�\�����̖M��̈Ӌ`�������邾�낤�B�͂��߂ɁA�@�V���̗�q�A�A�g�k�㎞��̗�q�A�B�����J�g���b�N(�O���I�̃q�b�|�����g�X�A�e���g�D���@�k�X�A�L�v���A�k�X�A�I���Q�l�X�̎���)�ƁA�L�`�̏��㋳�������B���ɁA�l���I�ȍ~�̊e���ꌗ���Ƃ̓T��l���̌`�����C��������A�����D�r�U���e�B���T��A�E��������ƌ��Ă����B�����ćF���[�}.�~�T�̌`���Ƃ��̌�̃J�g���b�N�̓T��̃g���G���g����c����܂ł̌o�߂��T�ς��āA�G�`���ƂȂ����~�T�̎�������������B�����܂łőS�̖̂�������B�����O�}���́w�Ñ�L���X�g���T��j�x(���}��)��w�~�T�x(�I���G���X�@��������)�ň����Ă�����e�Ƃ��d����A�o�����ēǂނƗ��̓I�ȗ��j�����������邾�낤�B

�㔼�͏@�����v�Ȍ�̗��j��������B�܂��A�H���^�[�̉��v�ɂ���q�A�I���v�h����̗�q�Ƃ��ăc���B���O���ƃJ�����@���h�̗�q�A�J�p������(������)�̗�q�Ɗe�h�̗�q���v���T�ς����B�����āA�\���`�\�����I�̇K�h�i��`�ƌ[�֎�`�ɂ��T��`���̕���A�\���\�\�����I���ȍ~�̇L������`����̗�q�̍��V�A�����ćM�J�g���b�N�̓T��^�������j�o�`�J������c�ɂ����V�܂ł��T�ς����B���ɁA�v���e�X�^���g������ɂ�����ߑ�̗�q���V�ɂ��ẮA�܂Ƃ܂����T���̏��Ȃ�����ł���A���̈Ӗ��ŁA�{���͋M�d�Ȋ��^�ƂȂ邾�낤�B�Ō�Ɏ���(�J�g���b�N�ł̐������ۂ܂��͋���̋F��)�A�����ɂ��ĊȒP�ȗ��j�I�ȊT�ς��Ȃ���Ă���B

�T��̗��j���w�Ԃ��߂̏������ŋߓ��{�ł����̂悤�ɑ����Ă������Ƃ͂܂��ƂɊ�����B�G�L�����j�J���ȑ��ݗ�����i�߂����Ă����ƂƂ��ɁA�L���X�g���̍����ւ̓��@��[�߂�ƂƂȂ邾�낤�B��{�I�ȗp��̉�����t����Ă���A��q��T��ɊS�����ǎ҂ւ̕X���}���Ă���B(A5���O�܌܂[�W)�@

�i�����u�����鋳�v�I���G���X�@�����������s�E���㔪�N�\�ꌎ�����j

�u�b�N���r���[

�w�L���X�g����q�j�xW�E�i�[�Q�������R�o�u�Y��

�����و��㔪�N�@A5���@�O�܁Z�Ł@�O���Z�Z�~�i�{�́j

����y�̐��ƁA�e�[�[�����̏Љ�҂̏��R�o�u�Y���̗D�ꂽ�|��ɂ���q�̊w�тɕs���ȗǏ��������������ꂽ�BW�E�i�[�Q���Łw�L���X�g����q�j�x(William Nagel:Geschichte des christlichen Gottesdienst, 1970, �Q�b�V�F���p��)�ł���B�{���̓o����^�����}�������B��q���w�ԏ�ő����I�ŊȌ�����q�ʎj���^����ꂽ����ł���B�{���͐V�����猻��܂ŁA�Ñ㒆���̃~�T�T��A�����T��A���^�[�A������A���[�}�E�J�g���b�N�Ɏ����q�j��v�̂悭�Ȍ��ɑ������Ă���_�ŁA�D�ꂽ��q�j�̋��ȏ��ł���ƒf��������B���������҃��B���A���E�i�[�Q���͋����ƃ��^�[�h������H�_�w��(�O���C�t�X���@���g��w���H�_�w����)�ł��邽�߂��A�ÃJ�g���b�N������ă��^�[�̗�q���v�ɏd�_���u����A�c���B���O���ƃJ�����@���ɂ͂킸���ɐG��邾���ŃX�R�b�g�����h��A�����J�̉��v���V����̗�q�ɂ��Ă͌��y����Ă��Ȃ��B

��q�w���q�j���w�Ԃ��߂̗D�ꂽ���ȏ����Ȃ��A�_�w�Z�ł��w���҂͍�����]�V�Ȃ�����Ă���͂��ł���B�������L���X�g���̏͗�q�ɂ���B��q�j�̊w�т̕n���͗�q���̂��̂̕n���ƌ�T�������A���ɂ͋����`�������j�Q���s���S�ɂ���B�L��A��q�j�̊�{���̌��@�͐_�w����ɂ����Ă�����`���ɂ����Ă��v�����ƂȂ�B���������v���e�X�^���g�a�͌��݂����ɐ[���ō��Ȃ�������Ă͂��Ȃ����A�悤�₭�䂪���ł���q���Í�����ɏI�����������]�̒����������n�߂��B��q�̊w�т�L���ɂ���o�ł���������(�w�C�Q�}���w���q��V���Ɂx�A�E�B�������w��q�_����x�Ȃ�)�B���̒����͊C�O�ɂ�����D�ꂽ�T�猤���̋ƐтɈˑ�����Ƃ������傫���B�J�g���b�N�ł͗́[�[���A���@���i�b�n�A�����O�}����ɂ���`�_�w�̌��сA�X�R�b�g�����h��A�����J�̉��v���V������̑�����͐��i����A���`�𒆐S�Ƃ���{���̗�q�����S�ɐ��������邱�Ƃɐ������Ă���A�킯�Ă��u���`�̋F��v�̋L�O�͏d��ƌ�����B

���Ɍ��y����ΓK�Ȗ�ꂪ�[�Ă��M���ɒl����B�L���X�g���֘A�A���ɗ�q�֘A�̖��ɂ͑����̉ۑ�������A���̓T�^����q�̒��j�ł���u�T�N�������g�v�ł���B�Ӗ��s���ȏ]���́u����T�v���̂āA�̓^�J�i�����́u�T�N�������g�v���̗p���ꂽ�B���ꂪ�őP�ł��邩�������A�u��Ձv�������ɍ̗p����Ă���B�ꌹ�́u�~���X�e���I���v������A�u��Ձv�͓K��Ǝv���B�܂��u���ʂ̋F��v�Ƃ��ꂽ���`�̋F��́u�̋F��v�܂��́u�G�E�J���X�e�B�A�̋F��v�Ƃ��āA���邢�́u�~�T���v�Ƃ��ė��j�I�ɖ������A���`�̋F��̍\����T��j�ɉ��������m�ɏЉ�Ă���B

�����u��q�p�ꏬ���T�v�͖�҂̗͍�ŊȌ��ŕ�����₷���ǎ҂̂悢�����ƂȂ�B

�Ō�ɗ�q�w���q�j��_����ꍇ�A�����ɑk���q�p��̊T�O�K��͌���I�ȈӖ����߂�B��q�p����g�p�͂��łɌ�����_�����̎��ォ�����ł��������A���\�l�������ɂ����ăM���V����p�ꂪ�̗p�����Ɏ���A�ǂ̌�ɒu���������A��w�d�v�ɂȂ����B���n�����ÃJ�g���b�N����͎��\�l��̉e���������A���C�g�D���M�A�A�v���X�N�l�I�[�A���g���C�A���̗p��͋����q�j�S�̂��ђʂ���ŏd�v�T�O�ł���B���̈ꕔ���u����Ƃ��Ƃ����v�ŐG����Ă���_�͒��ڂɒl����B�ƌ�̂��߁A��q(Gottesdienst)�ƓT��(Liturgie)�̊T�O���A�l����_�ɏ������A�i�o�[�V�X�Ɛ_����l�ɉ��~����J�^�o�[�V�X�̊T�O�ɂ���đ�������������Ă���_�͋����[���B

�i���{����c�@�����n�Ӓʋ���q�t�@�镔�@����Y�j

�L���X�g����q�ƋF��̗��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���R�o�u�Y�@�@�P�X�W�S�N

��P��

�͂��߂�

���N�\�ɂȂ�ƁA���X�̋F��E�ƒ��q�A���f�B�e�[�V�����Ȃǂɗp����A������u��z���v�̂�����������䂫��L���ƕ����B�N���X�}�X�E�v���[���g�Ƃ��āA�܂��V�N�ւ̗�I�Ȕ����Ƃ��Ăӂ��킵������������̂ł��낤�B����ł̓L���X�g���̗�q�ɂ��Ă̏����͂ǂ��ł��낤���B��I�����Ƃ����̂ł���A������͋F��ɗD��Ƃ����Ȃ��d�v�Ȃ��Ƃł���Ǝv�����A��������q�̏���������䂫��L���Ȃǂ��́A���܂蕷���Ȃ��B��q�͂����ς�_�w�҂�q�t�ɂ܂�����̂��悢�Ƃł��l�����Ă���̂ł��낤���B���邢�͂��̌��ۂ́A���݃L���X�g���E�̒��ɐ��݂��Ă���Ƃ���́[�Ǝ��͍l����̂���-��q�ƋF��̕����������ЂƂ̒���ł͂Ȃ��ł��낤���B

�@���̂��Ƃ́A�����u��z���v�ƌĂ�鏑���̓��e����˂��Ă��A������x���������m�邱�Ƃ��ł���B�l�I�ȓ��X�̋F��ɂ��Ă��A�܂��ƒ��q�̐������ۂɂ��Ă��A�Z��������܂Ƃ߂����X�̗�z�̂������ɂ��Ă��A����ЂƂ̌v��Ɋ�Â��đS�̂��Ҏ[����Ă���B�����Ĕ���Ȃ��Ƃł��邪�A����炪�悭�܂Ƃ߂��Ă������قǁA���ꎩ�̂����Ȋ������Ă��邽�߂ł��낤���A���������F��悤���߂�������A�����̋���̂��߁A�Ƃ��Ɏ����q�̂��߂ɋ�̓I�ɋF��]�n���Ƃڂ����Ȃ�B���邢�͔��ɁA

��q�́A�����̋F�肩��̕����Ƃ����_���w�E����˂Ȃ�Ȃ��B�u��z���v�������Ƃ����̂́A�������̎���̗�q�̂Ȃ���-��O���]��ł���^���̋F�肪�Ƃڂ������߂ɁA��O���g�����̗l�ȁu��z���v�������ĕ₨���Ƃ���w�͂̂�����ƌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤���B

�@�l�I�Ȃ��ƂɂȂ邪�A��������̗�q�̏����̂Ȃ��ŁA�厖�Ȃ��ƂƎv���Ă��邱�Ƃ̂ЂƂɁA����⋁���҂̓��X�̋F�����̓I�ɒm��A�ł��邾�����m�ɔc�����邱�Ƃł���B�Ƃ��낪���ۂ́A����̋��̓I�ȋF���m��@��ɂƂڂ����J�ꂷ�邱�Ƃ������B�Ƃ�Ȃ��̋F��Ƃ͂������̂́A�{���́A����̂����ɋF��Ƃ��������A����Ȃ���`���A�\�N����̂��Ƃ��A�������t���J�肩�����A�^���̂Ƃڂ��������ł��邱�Ƃ��������˂Ȃ�Ȃ��B

�@�ȏオ�A���̘A�ڂ̕\����A�u�L���X�g����q�ƋF��̗��j�v�Ƃ�����̂̎�|�ł���B�ł͂Ȃ�����������q�ƋF��Ƃ����A��{�̒��𗧂ĂāA�l���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��̂��A���̏ꍇ�A��q�Ƃ͉����A�F��Ƃ����ł��邩�B�����̂��Ƃ����ꂩ��l���Ă䂫�����Ǝv���B

�u�C�X���G���̖��̗�q�ƕߎ��̌o���v

�@�o�r���j���ߎ�(�I���O�T�W�V�[�T�R�W)���A���̌�̃C�X���G�������̗�q�ƋF��ɁA�����ɑ傫�ȉe�����^�������́A�z������ɂ������Ȃ��B�ߎ��̃C�X���G���l�����́A�o�r�����ɂ����āA�ٖM�@���̗�q�A�F��A�M�Ƃ��̐������܂̂�����ɂ����B�ނ�͔ނ�̗B��_�M�ɂƂ��Ă͑z�������Ȃ��悤�ȁA���p�I�Ȉً��̎��ۂɂӂꂽ�B�_�a��]���������ꏊ��邩�ɖK�ˁA�o�r�����́A����ő���ꂽ�_������|�p��i���A���Ό����̏��A�������������Ē��߂��ɂ������Ȃ��B

�@���̌o���́A�C�X���G���̖����A�ߎ�����������āA�̍��ɋA��A���_�a�̌��݂ɒ��H��(�I���O�T�Q�O�N)�A����������(�T�P�T�N)�A���̗�q�ƋF��̂��肩���ɑ���̎�����^���邱�ƂƂȂ����̂ł���B

�@�܂������ł́A�o�r���j�A�̕ߎ��̌o���́A�C�X���G���l�����āA�_�ւ̋F��Ƃ��t�����Ƃւ́A��������]��R�����������B�G�[�L�G�����ɂ��A�C�X���G���̖��̒��V�����́A�a���҂̂��Ƃ�K��āA�_�̌��t�ɂ��ĔM�S�ɂ����ˁA���Ȃ鋳������Ȉӗ~�������Ċw���Ƃł���B

�u�V�i�S�O��q�̐����v

�@�ߎ���A�G���T�������_�a�̌��݂ƂȂ��ŏd�v�Ȃ̂́A�V�i�S�O�ƌĂ��n��̗�q���ƁA�������x���鋤���̂̐����ł���B�G���T�������_�a�́A�C�X���G���̖����A�o�r���j���ߎ����A�҂��āA�y���V�����N���X�̋��āA�[���o�x���̎w���̂��ƂŊ����������̂ł��邪�A�V�i�S�O�́A�_�̌��t���w�сA�F�����������ꏊ�Ƃ��āA��l�ɂ킯��ꂽ�n����ɁA���ꂼ��u����邱�ƂƂȂ�B���̃V�i�S�O�ł́A�]���̍ՋV�͍s���Ȃ������B�]���̍ՋV�͂����ς�G���T�����_�a�̗�q�ɂ̂����Ă����B

�@���̃V�i�S�O��q�̋N���́A��ɂ������ӂꂽ�悤�ɁA�o�r���j���ߎ�����ɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł�����ł����āA�ٍ��̒n�ŁA��q�ƋF��Ƃ��t�̂��߂ɐl�тƂ��W�����B���̏W��͔͂ƂȂ����̂ł���B�����[���̂͂��̃V�i�S�O�ƃG���T�������_�a�Ƃ̊Ԃɂ́A���ɖ��ڂȊW����������Ă������Ƃ�����B��\�l�̊e�n����ɑ��݂���V�i�S�O�����̂́A���N���A��T��̒P�ʂŁA�ނ�̑�\���G���T�����_�a�ɑ���A�����œ����ɍs���Ă���]���̍ՋV�ɎQ���������̂ł������B�����Ă��̍ہA��\�𑗂肾�����n���̃V�i�S�O�ł́A�������ɐl�тƂ��W�߁A�n���L��P�͂�N�ǂ��A�G���T�����_�a�ƁA����̑�\�҂ƁA�܂������ōs���Ă����q�Ƃ��A�ނ�̋F��̂����Ɋo�����̂ł������B

�u�_�a��q�̉��v�ƐM�k�̋F��v

�@���̐_�a��q�ƃV�i�S�O��q�ł̋F��̖��ڂȊW�́A���J�ɂ�镟�����P�͂T�߈ȉ��́A�U�J�����Ƃ��̍ȁA�G���T�x�c�̋L��������悭���@���邱�Ƃ��ł���B�U�J����������҃��n�l�̒a���̋߂����Ƃ��A���g������m�炳�ꂽ�̂́A�ނ��G���T�����_�a�ŁA���ԂƂ��Đ_�݂̂܂��ōՎi�̖��߂����Ă������ł������B�����Č̋��ɂ���ނ̍Ȃ́A�V�i�S�O��q�ŁA�l�X�ƂƂ��ɁA�]���ƋF��̂����ɁA�U�J���������̐_�a�ł̖��߂��o���Ă����̂ł���B���̋F��̌����̂����ŁA����҃��n�l�̒a���Ƃ����_�̕s�v�c�Ȃ��������A�����̂ł���B

�@�����ŃG���T�������_�a�̌��݂Ɗ֘A���āA���̐_�a��q�̉��v�ɂ��ꌾ�ӂ�Ă����˂Ȃ�Ȃ������낤�B���ɁA���̎����ɃG���T�������̂����A�C�X���G���̂��ׂẮu�������v�Ɓu�����v�Ƃ��p�~���ꂽ���Ƃł���B

�@���ɁA�C�X���G���̖����u�n�̎��̏����v�����������Đ_�̑O�ɒu���A�_���q���鎞�A�Վi�ł͂Ȃ��āA�M�k���g���A�F���_�̑O�ɂ������邱�Ƃ��������悤�ɂȂ����Ƃ݂��邱�Ƃł���(�\���L�Q�U�͂P�R�߈ȉ�)�B

�@�_�a��q�ɂ�����M�k�́A�F��ɂ�邱�̂悤�ȎQ�����������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�O�q�����A�F��Ƃ��t���w�ԏꏊ�Ƃ��ẴV�i�S�O�̐ݗ��Ɠ��l�A�a���҂̋����̉e���A�Ƃ��Ƀo�r���j���ߎ��̍��̌o���̌��ʂł���B

�u�킽���̐�c�́A�łт䂭��i�����j�A�����l�ł���A�킸���Ȑl���Ƃ��Ȃ��ăG�W�v�g�ɉ���A�����Ɋ����܂����B�����������ŁA�����Đ��̑����A�傢�Ȃ鍑���ɂȂ�܂����B�E�E�E�v�i�\�Q�U�͂T�߁j

�@���Ȃ݂ɂ��̐\���L�Q�U�͂T�߈ȉ��ɋL����Ă���F��Ǝ]���̌��t�́A�C�X���G���̋F��̍ł��Â����̂̂ЂƂł����āA���̋N���͑��_�a�̎���̖������Ɛ��肳��Ă���B

�@����ł͂��̃G���T�������_�a�ɂ������q�ƁA�C�X���G���̑S���ɎU�݂���V�i�S�O��q�Ƃ̊W���ǂ̂悤�Ȍ��t�ŕ\��������A��ԓK���ł��낤���B�O�҂𒆐S�A��҂��A���̒��S�������ގ��ӓI�ȑ��݂Ƃ���̂͂���܂�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�O�҂̃G���T�����_�a�̋]����q�ɑ��āA��҂̃V�i�S�O���q�́A���̂悤�ȋ]���̍ՋV���܂������ӂ��܂Ȃ��A�����ς�F��Ƃ��t�𒆐S�Ƃ������̂ł��邩��A���҂͎��I�Ɉ���Ă���̂ł���B

����ɁA�V�i�S�O��q�����̍��{�ł���_�ɋ߂Â����Ƃ́A�Վi�����ł͂Ȃ��āA�N�ł��A���M�Ȏ҂��A����̐l���A�Ȃ��̒���҂͂Ȃ��ɉ\�ł���Ƃ����A�a���҂̋����ɂ��ƂÂ��Ă���̂ł��邩��A

�u��̋ɂƂ��Ă̐_�a��q�ƃV�i�S�O��q�v

���̓_����G���T�������_�a�̗�q�ƃV�i�S�O��q�Ƃ̊Ԃɂ́A����ْ��ƑΗ������邱�Ƃ�ے肷�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����痼�҂̊W�́A���S�Ǝ��ӂƂ������́A�ނ���ȉ~�̓�̋ɂ̂悤�Ȃ��̂ł���B�������Ȃ��炱�̓�̋ɂ́A����ɋْ��Η��������ł͂Ȃ��B�O�q�����悤�ɁA�n���̃V�i�S�O��\�������߂āA�G���T�������_�a�̗�q�̖��߂��͂�������ʂ��āA���ҊԂɖ��ڂȌ���肪�������Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���҂͌����ĕ����ꂽ�ɂł͂Ȃ��A���݂ɊJ����Ă���̂ł���B

����ł͂Ȃ����I�Ɉ���Ă���̂ɁA�ǂ����ė��ҊԂ̌���肪�\�Ȃ̂ł��낤���B����̓C�X���G�������̗B��̐_�ɑ���M�A�����ɁA�V�I���̓s�A�G���T�������߂����ẮA�C�X���G���̗��j��ʂ��Č[�������_�A�����Ă܂��A�e�n���̌����̂����Ȃ��œ����������_�ɑ���M�������A���̍��{�ɂ�������ł���B���j��ʂ��Ă��������[�����A�n��I�����̒��œ����������B��̐_�������A���̗l�Ȏ��I���������q���ЂƂƂȂ炵�߂Ă��鍪���ł���B

�u�ٖM�l�`���҂̃p�E���̋F��v

���͂��̓_�ŁA�G���T�����ƁA���[�}�ŏے������ٖM�l�`���̂͂��܂ɗ����āA���������̑o���Ɋւ�������������悤�Ƃ����g�k�p�E�����v���N���B

�p�E���ٖ̈M�l�`���̍��{�́A�l�Ԃ͎����̍s�ׂɂ���Ăł͂Ȃ��A�����_�ɐM�����邱�Ƃɂ���ċ~���ɓ��B���邱�Ƃ��ł���Ƃ����m�M�ł���B�������Ȃ��瓯���ɁA�_�����j�̂Ȃ��ŁA���A�ǂ��ŁA�ǂ̂����ɓ��������ɒ��ڂ��邱�Ƃ��d�v�ł������B�p�E���͂��̂��߁A�G���T��������̈Ӌ`��F�߁A�ٖM�l�L���X�g�҂����̌��������������āA��\�҂����ƂƂ��ɃG���T�����ɏ㋞�����̂ł���B���͂����ɁA����_�a�ƃV�i�S�O��q�Ƃ̌����Ƃ܂��������ʂ������̂����o���̂ł���B�i�����j

��Q��

�u���㋳��̗�q�v

���㋳��̗�q���㋳��(�I���ꁛ���N���܂�)�̗�q�ɂ��āA�V���͎������ɂƂ��Ă��낢�����ȓ_���A�`���Ă����B���̈Ӗ��ŐV���́A���̎���̗�q�����ɂƂ��āA�������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł���B

���Ƃ��Ύg�k���s�^��������A�_�a�̗�q(��E�l�Z�A�O�E��ȉ��A�܁E�l��A���E��Z)�A�V�i�S�O���̗�q(��E��Z�A��O�E�܁A��l�A�ꎵ�E��Z�A�ꎵ�A�ꔪ�E���)�����ĉƂ̗�q(��E��O�A��E�l��A�l�Z)�Ȃǂł���B�V���ȊO�̎����Ƃ��ẮA�I����܁Z�N���܂ł̃L���X�g���ɊW�̂��镶���A�������u���P�v(�f�B�_�P�[)�A���X�e�B�m�X�́u�싳�_�v�A�����đ��v���j�E�X���A�c��g�����k�X�ɏ������u�����v�Ȃǂ�����ł���B

�������V�����������Ɏ����Ă������̂́A���㋳��̗�q�̑�ȓ_�A�����A���邢�͓��F�Ƃ����ׂ����̂ł����āA�����̗�q�̎��ۂ┭�W�̌o�߂ɂ��āA���m�ȑ�����������̂ł͂Ȃ��B�܂��Ă�A����̎����������ʂɂ܂���ׂ��A��I�ȗ�q�l���ȂǂƂ��������̂�`���Ă͂��Ȃ��B���̎��R�����A��q�̌����ɁA���܂��܂̉����𗧂Ă邱�Ƃ̂ł���]�n��^���A���̉���̏�ɗ��A��X�̈�����������ʂ��Y�ݏo�����ʂƂȂ����B

�I����\�I�̗�q�ɂ��Ă̌������p���鉼�����ʂ���Γ��ނ���B

�ЂƂ́A�V���́A�㐢�̔��B������q�l���̍��{�ƂȂ�A�j�̂悤�Ȃ��̂��܂�ł���Ƃ��鉼�������B����́A�]���܂ł́A���[�}�E�J�g���b�N�n�̗�q�w�҂ɑ����B�@�@����ɑ��āA�㐢�̗�q�̔��W�͑��ł���A�V���ɂ́A���̌������q�𐳂���ƂȂ�ׂ����̂�����Ƃ��闧��ł���B�������Ƃ��ăv���e�X�^���g�̗�q�����҂ɑ����B���̌��ʁA��q�j�ɂ�����V���̂Ƃ肠�����ɂ����ʂ�̕��@������B�܂�O�҂́A�V���ɂ������q�̌�������n�߂āA�V���̎���ւƈڂ��Ă����̂ɂ������āA��҂́A���鎞��̋�̓I�ȁA����̗�q�l���̌�������A�V���ւƋt�s����̂�����BG�EP�E���F�^�[�AA�E�A���m���h�͑O�ҁAH�E���[�c�}���AA�E�����O�}���Ȃǂ͌�ҁAO�E�N���}��(�w���n�L���X�g���Ɨ�q�x�A����)�́A���̒��Ԃ��䂭���̂ł���B

O�E�N���}���́A���㋳��̗�q��V���Ȃǂ�p���Č�������ɂ������āA���̎���̗�q�̎�X���\���v�f���A���̂܂܁A���т��̂��܂�ǂ��Ȃ��܂܂Łi�����đ̌n�����邱�ƂȂ��Ɂj�ЂƂЂƂ��܂��߂�悤�Ɏ��݂Ă���B���́u�L���X�g����q�ƋF��̗��j�v������������Ƃ��Ă���B

��q�j�����̏����Ɋ��҂���邱�Ƃ́A��q�̗��j���u���`�w�I�A����j�I�A�_�w�_���I�ɂ���������邱�Ƃł͂Ȃ��A�ނ����q�Ƃ��āv(L�E�t�F���g)�Ƃ肠�������邱�Ƃł���B�����Ăł���Ȃ�A��q�j���������A����h���z�������ʂ̊w��̂ЂƂƂ��āA�G�L�����j�����ȋ����̂킴�Ƃ��Đi�߂��邱���ł��낤�B���̔��ɁA�����̋���⋳�h�̓`������A������o���A�����ς玩�Ȃ̗���̐������ɂ̂��ӗ~��R�₷��q�j���q�w�̕s�т����A�������͐[���F������K�v������B

����͗�q�j�S�̂ɂ��Č����邱�Ƃł͂��邪L�E�t�F���g�́AV�E���@�C�^�́u���^�[�̗�q�̐_�w�v(����N��)���A�x���m�C�q�i�[������v�^��(����O�N�ȍ~)�̒���Ɣ�r���āA�O�҂ɂ́A��q�w�̍v������]�n���܂��������邱�Ƃ��w�E���Ă���̂͐������B

�u�C�G�X�Ɨ�q�v

���㋳��̗�q�ɂ��Ċw�ԑO�ɁA�܂��A�C�G�X�̓����̗�q�ɂ��Ă̌��t��ԓx�ɒ��ڂ��Ă������Ƃ́A�d�v�Ȃ��Ƃł��낤�B���㋳��̗�q�́A�����̃��_�����̍ՋV����[���e����^����ꂽ���Ƃ������ł��邯��ǂ��A���̐V�����́A�C�G�X�̐l�i�Ƃ��̓����Ɋ�鏊���ł��傫������ł���B

�܂��V���������Ă��鏊�ɂ��A�C�G�X�́A���Ƃŏq�ׂ�悤�ɁA�����̃��_�����̍ՋV�ɂ������āA�ᔻ�I�ȗ����������Ă͂��邪�A�����������g���A���̗�q�������牓������悤�Ȃ��Ƃ͂��ꂸ�A��������A����ɎQ������Ă���B

�C�G�X�̓V�i�S�O�̗�q�ɏo�Ȃ���A������ǂ܂�Ă���(�����l�E��Z�ȉ�)�B���₳�ꂽ�a�l�ɂ������āA���[�Z�̖��������̂���������悤�������Ă���(�}���R��E�l�l)�B�C�G�X�͂��ׂĂ̒��X���X���߂�������ď���ŋ����Ă�����(�}�^�C��E�O��)�B���_�����̂�������ʂ�ɁA�C�G�X�͐H�O�̋F������������Ă���(�}�^�C��l�E���)�B���y�Ղ̉߉z�̐H�����q�����Ǝ���Ă���(���J�j�j�E���ȉ�)�B

�������Ȃ���A��̋F��(�}�^�C�Z�E��`��O�A���J���E��[�l)�A��̔ӎ`(�}���R��l�E���[��l�A�}�^�C��Z�E��Z�[�A���J���E���|��Z)����ѐ���(�}�^�C�E���A�}���R��Z�E��Z)�́A��������̗�q�̐V�����v�f�Ƃ��āA���̋N�����C�G�X�����g�ɋA���邱�Ƃ��ł��悤�B

�܂��C�G�X�́A�����̃��_�����́A���܂��܂ȍՋV�̗��p�����܂��߂��A���̍ہA�����̗a���҂����̔ᔻ�̌��t�����p���ꂽ�B�u�_���D�ނ̂́A�����݂ł����āA�����ɂ��ł͂Ȃ��v(�}�^�C��E��O)�B�a���҃z�[�A�̌��t�ɂ���āA�C�G�X�́A�����̃��_�����̗�q���A���퐶����u������ɂ��A��ʂ̐l�тƂ̓���̍s���ƁA�����͂Ȃꂽ���݂ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���B

�C�G�X�́A�}�^�C��E��ŁA���ŏ��ɍ����Ă���}�^�C���݂āu���ɏ]���Ă��Ȃ����v�Ƃ���ꂽ�B����͗��q���ӂ��߂��A�������̐M�����̍��{���A����I�Ȍp�����ɂ��邱�Ƃ������Ă�����̂ł���B��q���u�����Ă���v���Ƃł͂Ȃ��ɁA�C�G�X�ɏ]���āA�����Ƃɕ��ނ��Ƃł���A����͂܂��ɓ��퐶���̒������X�s����ׂ����̂ł���B

�܂���Z�߂ł́A�C�G�X���A��Ől��ߐl�����ƐH�����Ƃ��ɂ��Ă���ꂽ�Ə����Ă��邪�A�u�Ƃ��ɐH��������v�̍��{�́A���ꂪ�u�^���A��������A�����ĂЂƂƂȂ�v�Ƃ������Ƃɂ���B�C�G�X�́A��q�̒��S�́A�����Ő_�̌b�݂��^�����A�l�тƂ��F�Ƃ��ɂ���ɂ�������A�����ʂ��āA�ЂƂƂ���Ă����Ƃ���ɂ��邱�Ƃ��������Ă���̂ł���B

����Ɂu�C�G�X�������̂́A�`�l���������߂ł͂Ȃ��A�ߐl���������߂ł���v(����)�Ƃ����Ă���B���q�́A�_���C�G�X��ʂ��āA�ߐl�������~���Ƃ����V�����킴�ɎQ�����邱�Ƃł���B�������͗�q��ʂ��āA���̐_�̋~�̓����ɁA�Ƃ��ɎQ�悷��悤������Ă���B�������͂����W�܂邽�߂ɏ������̂ł͂����B�Ƃ��ɏW�܂�A�_�̎��ƂւƎQ������悤������Ă���̂ł���B

�u���㋳��̗�q�v

�g�k���s�^��͎l��߂ɂ��A�����ɗ�q�̎l�̎�v�v�f���������Ă���B���Ȃ킿�u�����v�A�M�k�̌����v�A�u�p�������v�A�����āu�F��v�ł���B�����ɂ���Ɂu�M�����v�Ɓu�����v�������킦�������A�����̋���̎�v�ȕ������Ƃ肠����ꂽ���ƂɂȂ�A��q�̓����������ނ��Ƃ��ł���̂ł͂����낤���B

�u�����v

�g�k�����̐����ƁA������莆�̘N�ǂ������B�C�G�X�͉�ł��A�_�a�ł��A�Ƃł��܂��쌴�A�ΔȂł�������ꂽ�B�g�k�������C�G�X�ɂȂ���āA����Ӗ��ł͏ꏊ��I���ɐ������s�����ƍl������B�g�k�����̐����̓��e�ł́A�������猻�݁A�����ė���ׂ��L���X�g�̍ėՂɂ�����܂ł́A�_�̋~���̂����̐^���ł��邱�Ƃ��A���R�Ɍ���Ă���(�g�k���s�^��E��l�|�O�Z)�B

�u�����v

�����Ƃ́A�����̌��t�����߂��A���O�ɊW�Â��āA���̓��e��������������A��q�̍\���v�f�̂Ђ��Ƃ��ė�q���̂Ȃ��ɑg�ݓ�����Ă���A�����̎��R�Ȑ鋳�������B

�@�����̘N�ǂł́A�����̂ق��ɁA�g�k�����̎莆����O�̑O�œǂ܂ꂽ�B�p�E���̎莆�́A���������ɁA�����̋���̗�q�œǂ܂�邱�Ƃ����҂��Ă���(�R���T�C�l�E��Z)�B���̐����̘N�ǂ̂��ƁA�V�i�S�O��q�ɂȂ���āA���ܓǂ܂ꂽ���̂��A��O�ɂ킩��₷�����炽�߂ď����Ȃ����ꂽ�A���̒��߂��ǂ܂ꂽ�炵���B

�u�������ہv

���j���܂��T���̗�q�̐����N�ǂ̉ӏ����߂����́B��ʂɓ��ށA�܂�g�k���ƕ������Ƃ�����A���̍ہA�g�k���ɂ͋����̉ӏ����܂܂��B�������ۂɂ�鐹���N�ǂ́A���㋳��A���_��������p�����`���̂ЂƂł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��R��

�u�M�k�̌����v

���̂悤�ȁu�����v�́A�L���X�g���k�����̋K���I�ŁA�������p�ɂɊJ�����W��łȂ��ꂽ�̂ł���B�g�k���s�^�́A�W����u�M�k�̌����v�ƌĂ�ł���B�܂����㋳��̏W�܂���u�W��i�G�N���V�A�j�v(�g���E�O��)�Ƃ��Ă�ł���B����͎��������̏W�܂���A�o�G�W�v�g�̃C�X���G���l�������A�r��ł܂������u�W��v�ɂȂ��炦�邱�Ƃɂ���āA���ꂪ�V�����_�ɂ���đI�ꂽ�҂����̏W���ł��邱�Ƃ��������Ƃ����̂ł���B�@�@����ł́u�M�k�̌����v�́A�ǂ̂悤�ȓ���������킵�Ă���̂ł��낤���B����͎��ɏq�ׂ�A���㋳��̗�q�́A���낢��ȍ\���v�f�̂Ȃ��ŁA��̓I�ɖ��炩�ɂ���Ă���̂ł��邪�A�܂Ƃ߂Ă݂��ƁA�������A���퐫�A���l���A�����āA���̂��ׂĂ̍��{�ɂ���L���X�g�̌����̐_��A�̎l�_�ł�����l����B

���㋳��̐M�k�������A�_�a��V�i�S�O��q�ɏo�Ȃ�������łȂ��A�M�k�l�̉ƂɏW���āA�W������������Ƃ�(�g��E�l�Z�A���E���A��Z�E�l�Z�A��Z�E��A�P�R����Z�E���)�A���́u�M�k�̌����v�������ɋٖ��ł��������������؋��ł�����B�܂��ނ�͏T�������A�[���A�H���̑O��ɏW�܂�A���������i�����������̗�q�̂��Ɓj���ʂɃL���X�g���k�����W�܂��Ė��O���Č�肠�����B���オ�������Ƃɂ���ƁA���j���̑����A���邢�͌ߑO�ɏW�܂��āA�W������悤�ɂȂ�B����́A���㋳��́u�M�k�̌�����v�̋������A���퐫�A�����đ��l���̂�����Ƃ݂邱�Ƃ��ł��悤�B���������́u�M�k�̌����v�̍��{�́A�܂����ɁA�M�k���݂̋��͂⋦���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����̃L���X�g�̗Ս݂ƌ����Ƃ����_��ɂ���B�ӂ���܂��͎O�l���L���X�g�̖��ɂ���ďW�܂��Ă��鏊�ł́A���ꂪ���A�܂��ǂ��ł����Ă��A�L���X�g�������ɗ����(�}�^�C�ꔪ�E��Z)�A���Ƃݎq�C�G�X�E�L���X�g�Ƃ̌�����(�P���n�l��E�O)�������������A�������点��̂ł���B�����玄�����́A���㋳��́u�M�k�̌����v�́A�L���ȋ������A���퐫�A���l���̓����ɂ�������炸�A�L���X�g�̗Ս݂ƌ����Ƃ����A�_��������Č������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

J�E�W�F���m�[�̈ӌ������Љ�����B�ނɂ��A��q�Ɏd����҂́A���E�ł���A�I���K�j�X�g�ł���A�N�ł��A��q�̉�O�ɂ������Ă����ł͂Ȃ��A��q��O�́u�����v�Ɏd����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ咣����B���̍ہA��O���A���ʁA�N�߁A����A���A�ƒ�ȂǁA���܂��܂̓_�ňقȂ��Ă��鏭���h�O���[�v(�}�C�m���e�B)�̏W�܂�ł��邱�Ƃ�F������K�v������B�����Ă��̂悤�ȃO���[�v�̏W�܂�ł����q��O�������Ă���L���ȉ\���ƌ��E�A������Z���Ȃǂ��悭�݂���߂���ŁA��q�Ɏd���邽�߂̏��������ׂ��ł���ƁB

������q���A�����@�B�̂悤�ɁA��O�̌����Ƃ͂Ȃ�̊W���Ȃ������߂�Ƃ���Ȃ�A����͑ދ�����܂�Ȃ����̂ł������ł͂Ȃ��A�L���X�g���̗�q�̖{���ɂ�������B���ׂĂ̐l�тƂ̂��߂̗�q�ƌ����Ȃ���A���ۂ͒N�̂��߂ł��Ȃ��B��O�̌����ɖ𗧂��Ȃ����̂ƂȂ鋰�ꂪ����Ɣނ͌x������B

�u�p�������v

�u�p�\�����v�Ƃ́A���㋳����̓�������A�C�G�X�ɂ���Ē�߂�ꂽ�V���u��̔ӎ`�v�̕ʖ��ł���B���́u�p�������v�̎��́A�����ł܂���H���Ƃ̖��ڂȊ֘A�̂Ȃ��ōs��ꂽ�B�R�����g�l�ւ̑��̎莆����͓�O�߈ȉ��ɂ��A�L���X�g���k�����̏W��ł̐H���́A�܂��u�p�������v�̎��A���ɉ�H������A���̂��Ɓu�j���̔t�v�̎����������B

�g�k�p�E���ɂ��A�u�p�������v�̎��́A�@����(��O�[��l)�A�A�p������(��l)�A�B����(��l)�A�C�����߂�����(��l)�A�����ĐH��������A�I��ɔt�̎��Ƃ��ē����傤�ɁA�@����(���)�A�A����(���)�A�B������(���)����Ȃ�B

�g�k�p�E���́A���́u�p�������v�̒����ƈӋ`�Ƃ��A�ނ̃G���T�����؍݂̎��Ɋw�̂ł���A���̓`���́A�C�G�X�����g�ɂ܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���(�P�R�����g���E��O)�B

�u�p�������v���A���̎��̒��ł������u�t�v�̎��ƂƂ��ɁA���_�����́u�߉z�̐H���v��͔͂Ƃ��Ă��邱���͂����炩�ł���B�������Ȃ���A���㋳��́u�p�������v�́A�T���ɁA�M�k�l�̉ƁX�ŁA�[�H�ƂƂ��Ɏ���ꂽ�̂ɑ��A��҂́u�߉z�̐H���v�͈�N�Ɉ�x�ł���B����́A�u�p�������v�Ɓu�߉z�̐H���v�Ƃ́A���̓�������A�܂����������������̂ł������ɈႢ�Ȃ��B�܂��p�E���́A�G���T�����ȊO�ɁA�A���r����_�}�X�R�ɑ؍݂������Ƃ�����̂�(�K���e����E�ꎵ)�A�O�q�����u�p�������v�́A�G���T�����̓`���Ƃ͈�������̂ł͂Ȃ����Ǝ咣����w�҂�����BD�E�N���}���́w�f�B�_�P�[�x(��q)�ɂ���`�����A���Â����̂��l���Ă���B

���́u�p�������v�́A���㋳��́u�M�k�̌����v�̒��S�ł����āA�u�p�������v�̏W�܂肱���A�L���X�g���k�����ɂƂ��āA�_�̏Z�݂������V�����_�a�ł���(1�y�e����E��)�A���̍ۃL���X�g�̗Ս݂ƁA�L���X�g�Ƃ̌�����Ƃ��A�u�S�̍��ɑт���߁A�g��T�v��ŁA�����������^�킸�ɑ҂��]�̂ł���(�P�y�e����E��O)�B

�u�p�������v�ɑ��āA�O�q�����u�����v�̓V�i�S�O��q�ŁA�����ē����Ƃ̋����̋F��́A�_�a�ŁA�L���X�g���k�����͒����ɂ܂������̂ł��邪�A���̂��Ƃ́u�����v��u�F��v�̏d�v���������������Ȃ����̂ł͂Ȃ������B�Ƃ��낪�A�I�����Z�N�̃G���T�����_�a���j�ꂽ��́A�]���̐_�a�ł̋F�肪�A�L���X�g���k�̏W��̒��ɁA�g�ݓ�����邱�ƂɂȂ�B����ɔނ炪�A���_�����k�������甗�Q���A�V�i�S�O�ł���q��������Ȃ��Ȃ�ƁA�V�i�S�O��q�ł́u�����N�ǁv�u�����v�Ȃǂ��A�ӂ����я]���̏W��ɂ���邩����ɁA���j���̒��Ɉڂ��āA���̗�q�Ɂu�p�������v���A�u�F��v�ƂƂ��ɉ������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

���̓��j���̒��̗�q�̊J�݂ɂ������ẮA�L���X�g���u�攪���ځv�A���Ȃ킿���j���̒��A�������ꂽ���������ƂɁA���̗��R�����߂邱�Ƃ��ł��悤�B�܂��L���X�g�́u���̌��v�ł���A�u���̓��v�Ƃ��Ă̓��j�����A�L���X�g���]�����q�������Ďn�߂邱�Ƃ͂܂��Ƃɂӂ��킵�����Ƃł������ɈႢ�Ȃ��B

�u����v

���㋳��́u����v�̎��́A�@�����̋���A�A�������̂ɁA�{�l�����������������邩�ǂ����������炩�ɂ��邽�߂̎���A�B�M�����A�����ćC����҂́A���u��҂ƂƂ��ɐ��ɓ���A�L���X�g�̖�������ŁA����u��҂𐅂ɒ��߂邩�A���邢�͐��ŐB�D������ꏏ�ɂ�����A�E���҂̏�Ɏ��u���ċF��A�F����̏ؐl�ƂȂ����l�����̊ԂɎ��҂𗧂�����i�P�e���e�Z�E���j���琬�肽���Ă���B

�l�͎����ЂƂ�ŃL���X�g���k�ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�������������l�v�Ɓu����̏ؐl�v���K�v�ł���(����̋�����)�B����̍ۂɗp������̂́A�u���v�܂��́u�����v�ł���(���퐫)�B�����Đ���̓L���X�g�������(���}�Z�E�O)�A���邢�͎�C�G�X�̖��ɂ����(�g�k���E��Z)�s����̂́A�l�͐���ɂ���āu�L���X�g�ƂƂ��ɑ����A�����ɁA�L���X�g�����l�̒������݂����点���_�̗͂�M����M�ɂ���āA�L���X�g�ƂƂ��ɂ�݂����炳��v�邩��ł���(�R���T�C��E���A���}�Z�E�l)(�L���X�g�̌����̐_��)�B

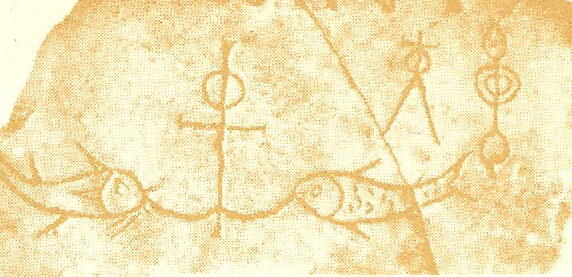

�J�^�R���x�i�n����q���j�����@��Q���I

��S��

�u�g�k�エ��я����̓g���b�N����̗�q�ƋF��v

�I���P�O�O����R�O�O�N�܂ł́A������g�k��A����я����J�g���b�N����̗�q�ƋF��Ƃ��T�ς��邽�߂��́A���̔w�i�ƂȂ邱�̎����̋���̗��j���ӂ肩�����Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ɂ��Ă̏ڍׂ͍r�䌣�ҏW�́u�g�k���������v�E�����̐��E�E�ʊ�4�E�V��U�E�u�k�Д�(��㎵�l�N)�̂Ȃ��ŁA�r�䎁��(��ňȉ���)�ׂ̂��Ă���B���j�I�ɏd�v�Ǝv������̂��Ђ낦�A

�@�L���X�g���ƃ��_���l�Ȃ������_�����Ƃ̊W�A

�A�L���X�g���ƃ��[�}�鍑�Ƃ̊W�ł���B

�@�@�̓_�ŁA�L���X�g���́A�I���P�R�Q�|�P�R�T�N�́u�o���R�N�o�̗��v�[���_���l�̑��[�}�����\�����������ɁA���_�������玟��ɂ͂Ȃ�Ă䂫�A�L���X�g���Ƃ��Ă̓Ǝ��̓�����݂͂��߂�B

�A�ɂ��ẮA�L���X�g���́A���[�}�鍑�̔��Q�ɂ������ď}���������ĐM�k�̎��R�����A�܂��ْ[�Ƃ��͂������키�B�L���X�g���͂��̂悤�ȏ̂Ȃ��ŁA���̓`���I�Ȑ������M�����ʂ����߁A�u�M�����v���m������B

�������́u�g�k�M���v�̌��^�Ƃ�����u�Ã��[�}�M���v�́A�I���I���ɂł����̂ł��邪�A����͋���A���̂悤�ȓ`���I�ȐM����邽�߂̓w�͂̂�����ł���B���̓����w�͂́A���̎���A����A���㋳��̗�q�̍��{�𐳂������A���܂��܂ȏɂ������Ă�������Ă䂭���Ƃ̂Ȃ��ɂ��݂����Ƃ��ł���B

�g�k�エ��я����J�g���b�N����́A���㋳���A�u���t�v�Ɓu����v�Ɓu���`�v�Ƃ����A��q�̎O�̍��{�v�f���m���Ɏ����B�����Ă��̍��{�v�f�́A���̎O�Z�Z�N��ʂ��ĕς�Ȃ������Ƃ������Ƃ́A�������ɂƂ��đ傫�ȋ����ł���B�������ꂼ��̗v�f�́A���Ƃ��u���t�v�́u�����v�u�F��v�u�����v���A�u����v�́u��v�u�j���v�u�f�H�v�u�h���v�u�߂̍����v���A�u���`�v�́u���ӂ̋F��v�W�������̂ł���B�܂����̉��߂◝�_�ɂ����ẮA��X�̗��ꂪ�������B

����̗�q���u���t�v�Ɓu����v�Ɓu���`�v�Ƃ������{�ɂ����āA���ꂪ�ۂ��ꂽ�Ƃ������Ƃ͒��ڂɂ���������B���̎����́A�L���X�g���͒n���C�݉��݂́A���[�}�鍑�̗̓y�̂��݂��݂ɁA�}���ɂЂ�܂����B���������̗�q�́A�ǂ��̏ꏊ�ł��A�胊�X�g���k�ɂƂ��ẮA�Ȃ��݂̂�����̂ł������̂ł���B�q�G���|���X�̃A�x���L�I�X�̕��ɂ́A�L���X�g���̗�q�́A�ǂ��ł����{�I�ȑ���͂Ȃ������ƋL����Ă���B�����̋���̑�\�I�l���ł��������X�e�B�m�X�A�e���g�D���A�k�X�A�L�v���A�k�X�A�C���i�C�I�X�A�I���Q�l�X�A�q�b�|�����g�X�A�܂��O�m�[�V�X�h�Ƃ̊Ԃɂ��A�����`�ɂ��āA�͂�����Ƃ�����v�_�����o�������B

���̎���̋���̗�q�ƋF���m�邽�߂̏d�v�ȕ����Ƃ��ẮA�@�N�������X�̑��̎莆�A�A�f�B�_�P�[�A?�}���҃��X�e�B�m�X�̑��ؘُ_�A�C�q�b�|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�Ȃǂ�����B

�u�N�������X�̑�{�̎莆�v���[�}�̎勳�N�������X���I����܁[��Z�N���A�R�����g����ɑ������莆�B

�u�f�B�_�P�[�v�A�u�\��g�k��ʂ��ď������ɗ^����ꂽ��̋��P�v�������̕W��B�I���ꐢ�I���A�Ȃ����I�����A�ٖM�l�L���X�g���k�̂��߁A����̒����ɂ��ċL�������̂ŁA�����ⓚ�̂��ƁA����A���`�A�f�H�ƋF��ɂ��Ă̎w��������B

�u�}���҃��X�e�B�m�X�̑��싳�_�v�A��܌ܔN���ɏ�����A�����̃L���X�g���ɋA����ꂽ���܂��܂̔����ٌ삵�A�L���X�g���k�̐����ƐM�Ɨ�q�ɂ��ďq�ׂĂ���B

�u�q�b�|�����g�X�̎g�k�I�`���v�A���҂̓��[�}�̒��V�̒��ōł��d�v�Ȑl���ł���B�g�k����̓`���Ƃ��ē`����Ă���A���������[�}�ł��łɗp�����Ă����q�̒����ɂ��ċL���Ă���B�I�����Z�N���̂��́B

��A�u���t�v

����ł́A�����̕�����ʂ��Ď�����铖���̋���̗�q���T�ς��Ă݂傤�B

�u�����v�f�B�_�P�[�l�͂ŁA�L���X�g���k�͏W��ɏW�܂�A���Ȃ���t���B�l�͂��̂��t�����l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ������߂Ă���B

�u�킪�q��B���Ȃ��ɐ_�̌��t�����l����鉯��(�w�u����O�E��)�A���̐l����̂悤�ɑ��h���Ȃ����B���̂��Ƃɂ��Č����Ƃ���A�����Ɏ傪�����邩��ł���B�v(�r�䌣�ҁE�O�f�����)

�C�G�X�̂��t�����������Y��Ȃ��悤�ɂƁA�N�������X���̎莆�͌x�����Ă���B

���ɁA��C�G�X���_�a�ƔE�ς������Č��ꂽ���̂����t��Y��Ȃ��ł��悤�B�ނ͂�������ꂽ�A�u�N���������݂���悤�ɁA�N���������ݐ[������B�ЂƂ������A�N������������邽�߂��B�N�������s���ʂ��ɁA�N�����͍s�Ȃ��Ԃ����B�N�������^����ʂ�ɁA�N�����͗^�����悤�B�N�������ق��ʂ�ɁA�N�����͍ق���悤�B�N�������e�ɂ���ʂ�ɁA�N�����͐e�ɂ���邾�낤�B�N���������邻�̂͂���ŌN�����͑�����ł��낤�c�c�B�v(�O�f���Z�l)

f

�u�����v���u��҂����̏����Ƃ��Ă̋����(�J�e�P�V�X)�́A����߂ČÂ����ォ�狳��ɑ������Ă���A���������ɏd�v�����ꂽ�B���X�e�B�m�X�̑��ؘُ_�ł́A���̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B

�u���m���ꂽ�^��������A�M���A���̐^���ɏ]���Đ����邱�Ƃ�����l�����́A�f�H�����Đ_�ɋF��A�߂̎͂�����悤��������v(61�E2)(J�EL�E���W�G�ҁE�L���X�g���j�E��ꊪ�E��ܓ�)

�܂������邽�߂ɂ́A�l�͓�̒i�K���o�Ȃ���ۂȂ�Ȃ��̂ł����āA�܂��J�e�P�V�X���A�L���X�g���k�Ƃ��Ă̐��������w�сA����ɐ����邱�Ƃ����ӂ����l�͎��̒i�K�A�܂�f�H�ƋF����n�߂��������̒��ڂ̏����ɓ���̂ł���B

���̑��i�K�̃J�e�P�V�X�̓��e�́A�L���X�g���̋��`�Ɠ����Ƃł���B���`�̃J�e�P�V�X�́A���̎�v�_���u�M�����v�Ƃ��Ē莮�����ꂽ�B�O�q�����悤�ɍ����́u�g�k�M���v�͓I���́u�Ã��[�}�M���v�̔��W�������̂ł���A����ɂ��́u�Ã��[�}�M���v�̌��^�́A�u�C�O�i�e�B�I�X�̎莆�\�g�����X�̃L���X�g�҂��[�v�̂Ȃ��Ɍ��o�������B

�u�E�E�E�C�G�X�̓_�r�f����i�����j�A�}��������^���ɐ��܂�A�H���݁A�|���e�B�E�X�E�s���g�D�X�̂��Ƃɐ^���ɒNJQ����A�^���ɏ\���˂ɂ����Ď��̂ł��B����͓V�ƒn�ƒn���̏���̊�O�ŋN���������Ȃ̂ł��B�ނ͂܂��^���Ɏ��҂̒������S�����̂ł��B�ނ̕����S�点���̂ł��B�ނ̕��͓����悤�Ɏ��B�ނ�M����҂����A�L���X�g�E�C�G�X�ɂ����ĕ���������ł��傤(�Q�R�����g�l�E��l)�B�L���X�g�Ȃ��Ɏ������ɂ͐^�̐���(���}���E���)�͂Ȃ��̂ł�(��)�B(�O�f���E���j�[���O)

�����Ɋւ���J�e�P�V�X�̗�Ƃ��ẮA�f�B�_�P�[��͈ȉ��́u��̓��v�̋�������������B(�O�f���E���ȉ��Q�Ƃ̂���)�B

�@�J�^�R���x�̕ǖʂɕ`���ꂽ���Ə\���˂̍��̃V���{���@�Q���I

��A����

�J�e�P�V�X���I���������u��҂́A����̂��߂̒��ڂ̏����ɓ���B���̑O���A���邢�͂��̓���O����������������҂ƗL�u�ƈꏏ�ɒf�H�ɓ���B�����́u����鐅�v�A�܂��͐��̂��鏊�ɂ����ނ��A����҂ɂ���āu���Ǝq�Ɛ���̖��������āv�A�O�x���̒��ɒ��߂���B�����Ȃ��ꍇ�́A�u���Ǝq�Ɛ����̖��������āv�O�x�A���ɐ������������B���̐���̗l���̓_�ł́A�f�B�_�Q�[�ƃ��X�e�B�m�X�̑恨���ؘ_�͍��{�I�Ɉ�v���Ă���B

�u�w���}�X�̖q�ҁv(���҂̓��[�}�s���ŁA���̒���N��͓I����)�ɂ��A����́u����v�ł����āA�l�͂��̕�����Ďn�߂Đ������邱�Ƃ��ł���̂ł���ƁB

�u�Ȃ��Ȃ�l�Ԃ́A�_�́��q���̖�����ȑO�ɂ́A���l�Ȃ̂�����B�������ƁA���̑����̂ċ���A�Ăі�����B�����畕��͐��ł���B�l�͎��l�Ƃ��Đ��ɓ���A������҂Ƃ��Đ�������B�ނ�������̕��鋳����A�ނ�́A�_�̍��ɓ��邽�߂ɁA��������̂ł���v�B(�O�f���E���l)

�����炠���������҂́A�Z��o�������̑ҋ@���Ă��鏊�ɓ������B�����Ŕނ�͎��҂̂��߁A�܂��l�тƂ̂��߂ɂƂ�Ȃ��̋F�����������B�F��̂��ƁA�݂��Ɉ��A�����킵�A���ꂩ�琹�`���ɎQ�������̂ł���B

��T��

�O�A���`��

�f�B�_�P�[(�\��g�k�̋����A�O��Q��)�̑��Ƒ��Z�͂ɂ́A�R�����g�l�ւ̑�P�̎莆��X�Ƒ�P�O���́u��̔ӎ`�v�Ƃ͂��قȂ�A���`���̗l�����q�ׂ��Ă���B

�u���`�ɂ��ẮA���̂悤�Ɋ��ӂ��Ȃ����B�ŏ��ɔt�ɂ��āB�w�킽�������̕���B���Ȃ����A���Ȃ����l�C�G�X��ʂ��Ă킽�������ɖ��炩�ɂ��ꂽ�A���Ȃ��̖l�_�r�f�̐��Ȃ�Ԃǂ��̖ɂ��āA���Ȃ������ӂ��܂��B���Ȃ��ɉh�����i���Ɂi����܂��悤��)�x�B

�p���ɂ��āB�w�킽�������̕���B���Ȃ������Ȃ��̖l�C�G�X��ʂ��Ă킽�������ɖ��炩�ɂ��ꂽ�����ƒm���Ƃɂ��āA���Ȃ��Ɋ��ӂ��܂��B���Ȃ��ɉh�����i����(����܂��悤��)�x

����������A���̂悤�ɋF��Ȃ����B

�w���Ȃ镃��B���Ȃ����킽�������̐S�̒��ɂ��Z�܂킹�ɂȂ������Ȃ��̐��Ȃ�ݖ��ƁA���Ȃ��̖l�C�G�X��ʂ��Ă킽�������ɖ��炩�ɂ��ꂽ�m���ƐM�ƕs���Ƃɂ��āA���Ȃ��Ɋ��ӂ��܂��B���Ȃ��ɉh�����i����(����܂��悤��)�B�c�c�c�b�݂����܂��悤�ɁB�c�c�c�_�r�f�̐_�Ƀz�T�i(�}�^�C�j��E��)�B������l�͗���悤�ɁB���łȂ��l�͉������߂Ȃ����B�}���i�E�^(�P�R�����g��Z�E���)�A�A�[�����x�B�E�E�E�E�vL(�r�䌣�ҁE�g�k���������E��l)

�f�B�_�P�[�̌��y���Ă��鐹�`���́A�t�̎��E���ӂ̋F��[�p�������̎��E���ӂ̋F��[�����̐H���\�H����̋F��[��Ȃ��̋F��[�}���i�E�^�[�[�A�[�����Ƃ����\���������Ă���B�����Ƃ��ăR�����g���̎莆��̂悤�ȁA�����(��O�[��ܐ�)�������ɂ͂Ȃ��B�u���蓠�J�v�̘N�ǂ��Ȃ����R�́A�����l�тƂ��A�����̐H���S�̂��A����b���q�ׂĂ��鐸�_�������Ď��Ȃ�A�Ƃ��ɂ����N�ǂ���K�v���Ȃ�����ł��Ȃ��낤���Ƃ����ӌ�������(L�E�t�F���g)�B

�H��̋F��A�Ƃ�Ȃ��̋F��ɑ����āu�}���i�E�^�v(����̎��A������܂��B�[���A���ĉ������s������t)�����邱�Ƃɂ����ڂ��ׂ��ł��낤�B

L�E�t�����g�́A���́u�}���i�E�^�v�̏��ŁA�����A���`�̕��^���s��ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B��O�������ŁA�u�ӂ���܂��͎O�l���A�킽���̖��ɂ���ďW�܂��Ă��鏊�ɂ́A�킽�������̒��ɂ���̂ł���v(�}�^�C�ꔪ�E��Z)�̖ɂ��������āA�����̎傪�����āA�ނ�̊ԂɌ��Ղ���邱�Ƃ�M���A�܂��I���ɂ������̍ėՂ��F��肤�BO�E�N���}���͂��́u�}���i�E�^�v�̋F��ɁA���n�L���X�g���̓Ǝ������݂�����B�f�B�_�P�[�ɂ��鑼�̋F��́A���_�����̒��ɁA���̗ގ��̗�����o�����Ƃ��ł��邩��ł���B

�f�B�_�P�[�ŁA���`���������������ꂽ�������ɂ݂̂ɋ�����Ă������Ƃ́A�^��̗]�n�͂܂����������B

�u��̖��ɂ���Đ����������ꂽ�l�����ȊO�́A�N�����Ȃ������̐��`����H�ׂ�����肵�Ă͂Ȃ��Ȃ��B�傪���̓_�ɂ��Ă��A�w���Ȃ���̂����ɗ^����ȁx�Əq�ׂĂ����邩��ł���(�}�^�C���E�Z)�B(���f����l)

�f�B�_�P�[�̑��l�͂ł́A���j���́u�p�������v�̂��Ƃ����y����Ă���B�u��̓����ɏW�܂��āA���Ȃ������̋���������������悤�A�悸���Ȃ������̍߉߂�����������ŁA�p���������A���ӂ������Ȃ����B���̗F�l�Ƒ����Ă�����̂͂��ׂāA�a������܂ł́A���Ȃ������ƈꏏ�ɏW�܂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����́A���Ȃ������̋�������������Ȃ����߂ł���(�}�^�C�܁E��O�A��l)�B�v(��f����Z)

�u��̓����ƂɏW�܂��āv�Ƃ����̂ł��邩��A���̓��j���̏W�܂�(�����܂��͗[)�́A���i�́A�T���̏W��Ƃ͋�ʂ���Ă��邱�Ƃ��킩��B�u��̓��v�́A����̃L���X�g���k�ɂƂ��ăL���X�g�̕������ł���B�����������݂܂���悤�ɁA��N�Ɉ��̕������E�C�[�X�^�[�ł͂Ȃ����āA�����j�����������Ȃ̂ł���B���������āA�L���X�g�������Ɏ�����邱�̏W��́A������̑S�̂Ƃ��āA�d�v�ȈӋ`�������Ă������Ƃ͓��R�ł��낤�B�Ƃ��Ɏg�k��A����я����J�g���b�N�����ɁA�L���X�g���k�ƃ��_�����k�Ƃ̑Η������m�ɂȂ�A�L���X�g���k�͉�V�i�S�O����Ǖ��Ƃ�����������悤�ɂȂ�A���̓��j���̏W����́A���̋����̂ɂƂ��āA�����ʂ萶���ɂ��������̂ƂȂ������Ƃ́A�e�Ղɑz���ł���B

�f�B�_�P�[�̈�l�͂ŁA�u�p�������v�Ɓu���Ӂv�̂܂��ɁA����ɎQ������҂������A�_�̑O�ɐ��������Ƃ��邽�߁A�u�߂̍����v���Ȃ��A�ד��Ƃ́u�a���v�����邱�Ƃ������߂Ă���̂́A���̏W�܂�̋����̓I���i���悭�����B�����ɂ��̏W�܂肪�A����ɐ��`���̏ꍇ�����ł͂Ȃ����ƁA�ނ��됹�`���́A�u�߂̍����v���u�a���Ǝ��萬���̋F��v�ƂƂ��Ɏ����ׂ��ł��邱�Ƃ������Ă���_�A���ڂɒl����B�Ƃ����̂́A�����ɏ]���̏T���̗[�Ɏ���Ă������`�����A���j���̒��Ɉڂ��ꂽ�����ł͂Ȃ��A�ނ���A�L���X�g���k�������A�V�i�S�O���Ǖ����ꂽ������A���j���̒��ɁA�u�����̘N�ǁv�Ɓu�����v�̂��߂̏W�܂肪�݂�����A����Ɂu�p�����������`���v��������ꂽ�ƍl�����邩��ł���B�f�B�_�P�[�̋L���́A���̂��Ƃ��������Ă���悤�ɂ݂���B�������̌o�߂��A���j�I�ɂ����������̂ł���Ƃ���A�G���T�����_�a�̔j����A�L���X�g���k���`���I�Ɏ���Ă����u�����Ƃ̋F��v���A�ނ�̓��j���ƏT���̏W��ɂƂ肢���ꂽ�ߒ����A���l�ł��������Ƃ��z�������B���Ȃ킿�u�����Ƃ̋F��v�́A�u�����̘N�ǁv�Ɓu�����v�̘g���ɑg�݂����ꂽ�̂ł���B

���̂悤�ɂ��āu�����̘N�ǁv�\�u�����v�\�u�F��v�[�u(����)���`���v�Ƃ������̊�{�\���Ə��������������B���̊�{�\�����A�����ɃL���X�g����q�ɂƂ��č��{�I�Ȃ��̂ł��邩�́A���̗v�f�̂ЂƂ����Ƃ肠���āA�͂����ė�q���������邩�ǂ������l���Ă݂邱�Ƃɂ���Ă��A�悭�����ł���Ǝv���B�܂��ɂЂƂ����ł̓L���X�g���̗�q�͐������Ȃ��̂ł���B���������Ď����ɂ���u���`��q�i�������Ȃ��j�v�A���邢�͎]���̂܂��͋���y�ɂ���q�A�s���N���X�}�X��q�i���������q�̊�{�\���������܂��ȏꍇ�����Ȃ��Ȃ��j�Ƃ��������̂̎���萫�́A�����炠����ɂ���̂ł͂Ȃ��낤���B

�l�A���j���̗�q�ɂ���

�}���҃��X�e�B�m�X�́u���ؘُ_�v(�O��Q��)�ɂ��A�����̃��[�}�ł�(���邢�̓M���V���ł�)�����̓��j��q�̗l�q���A���Ȃ萳�m�ɂ��ނ��Ƃ��ł���B

����ɂ��ƁA���j���̗�q�ł́A�܂�����(�g�k�����̊o�����Ȃ�)��a���҂Ȃǂ̐��Ȃ鏑�����N�ǂ���A���ɐ����������āA�ǂ܂ꂽ�����ɏ]���悤�Ɂu�����߁v������B���̂��Ɖ���͋N�����āA�Ƃ��ɋF�����������B�S���ŋ����̋F����F�邩�A���邢�͎i���҂�����F����A��������O������Ԃ��B�F������ƁA�p���ƂԂǂ����Ɛ��Ƃ��^�т��܂��B�����Ďi���҂͋F��Ɗ��ӂƂ��������A��O�͂���ɃA�[�����Ɠ�����B�����Đ��`���o�Ȏ҂ɂ�����B���Ȃ����l�тƂɂ͎����������͂���B�������W�߂��A�i��҂̂��ɒu�����B

���X�e�B�m�X�̏q�ׂĂ�����j���̗�q�́A���̂悤�Ƀf�B�_�P�[�ɂ���ׂāA�\���I�ɂ��A��肵�����肵�����āA�����̗̂�q�Ƃ��Ă̐����Ɣ��W���悭�����Ă���悤�Ɏv���B�����N�ǂ��������A�F��ƕƐ��`�����A�܂����������ׂĂ��̏ꏊ�āA�s�K�v�Ȃ���Ԃ����Ȃ��B�i��҂Ɖ�O�Ƃ̒S�����镔�����͂����肵�Ă��āA�u�N���v�Ȃǂׂ̍����w��������B�����đO�q�����悤�ɁA�u�����N�ǁv�[�u�����v�[�u�F��v-�u���`���v�Ƃ������{�\�������m�ł���B���́A�]�����琹�`���ƂƂ��Ɏ��ꂽ�u�����̐H���v�͂ǂ����������ł���B���̃��X�e�B�m�X�̗�q�́u���`���v�ł́A�u�����̐H���v�́A�藣����Ă��đ��݂��Ă������B���́u���`���v�Ɓu�����̐H���v�Ƃ̕����́A�����̃f�B�_�P�[�̈�l�͂́A���j���́u�p�������v�ɂ����ɂ݂邱�Ƃ��ł���Ƃ���ӌ�������B

���̂悤�ɁA�g�k��A�����J�g���b�N����́A����A���t�A���`���Ƃ�����q�̍��{�ɂ��āA���ʂȂ������ێ����Ă����̂ł��邪�A���̍��{�Ǝ��ۂɂ��Ẳ��߂ɂ��ẮA��X�̗��ꂪ�������B

�@��_�鉻�@����́A������V���A�]���̊ϔO�A�܂���T��`����̒E�p���͂��낤�Ƃ��闧��ł���B�a���҂̐��_�������āA���_������ٖM�@���̋]���̗�q����A���ׂĂ��F���ƁA�������ϗ��I�����ƂɊҌ�����B

�A�������@�L���X�g����q�̍��{��̓����A���H���āA�e���̋�����̌n�����闧��ł���B�ނ�̐₦���O�����狎��Ȃ��e�[�}�́A�ٖM�@���̗�q�̍��{�ɂ́A���̌��ɂ�������炸�A�_��炤������]������B�L���X�g���̗�q�́A���̊�]�����S�ɂ݂������̂ł���B�ނ�͗�q���o�����A�܂���q�ɂ����������Ԃ����B

�B�����Nj��̗���A���ׂė�q�ɂ��āA����͎������ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȗ��v��^���邩��₤�B����A���A���`���A�����A�����ȂǁA���ׂẮA���ꂪ�����炷�����̗��v���S�̑ΏۂƂȂ�B����͂���������Ƃ���l�X�ɂƂ��ẮA���͂̂���l�����ł��邩������Ȃ����A���p�I�A��p�I�Ȃ��̂����߂�X������������_�ŁA���Ɋ댯�ȗ���ł��������Ƃł��낤�B

��Z��

�l���I��蒆�����܂ł̋���̗�q�ƋF��

�@�I���O��O�N�A�L���X�g���̓��[�}�鍑�̍����ƂȂ�B���܂ł̂悤�ɁA�e�l�̎��R�Ȉӎu���狳��ɏW�܂鎩�R�����A���[�}�����ł���A�N�ł������I�ɂ��̉���ƂȂ鍑������ւ̓]���́A�L���X�g���̗�q�ƋF��̐����ɁA���{�I�ȉe����^�������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�E�L���X�g���̏ے����A�͂��߂Ēʉ݂ɍ����(�I���O��ܔN)�B�u�\���@�@�ˁv���A���[�}�鍑�̃V���{���́u���z�v�ɂ����킦����(�O��Z�N)�B�@�@�ً��̂��邵���ݕ�����p������(�O��O�N)�B

�@�E���j���̘J���ɂ��Đ�������A�ŏ��̖@�������z�����(�O���N)�B

�@�E��q�̏ꏊ����������B���[�}�ł̓o�W���J���̉���l�Z�ȏ�B(���@�@�@�y�e���E�p�W���J�[���݂����@�e�B�J���̐��y�e���E�吹���̑O�g�B�O��@�@�@�Z�N)�B���[�}�c��Ƃ��̉Ƒ��ɂ���āA�s��Ȍ�������q���Ƃ��Ċ@�@���ꂽ��A�܂��͐V�������z�����B

�@�E�R���X�^���e�B�k�X��鎩�g�A�������(�O�O���N)�A���̎q���ɃL���X�@�@�g��������قǂ����B�b������������ɂȂ炤�B�E�L���X�g���k���A���[�}�@�@�鍑�̑g�D�̗v�E�ɂ��悤�ɂȂ�B���[�}�������E(�O���O�N)�A�s���@�@��(�O��ܔN)�A�s������(�O���N)�ȂǁB

�@�E���[�}�_�a�ł̔��t���x���A�L���X�g���ɂ���ĒǕ������(�O�܁Z�@�@�@�@�N)�B

�@�E���[�}�́u�s�ł̑��z�v�̒a�����A�u�~���v�̍Ղ�ł������\��ܓ��@�@���A�����ɃN���X�ƂȂ�(�O�l�N)�B

�@�E�E���t�B���ɂ�鐹���̃S�[�g��ւ̖|��(�O�܁Z�N)(���e���ꐹ���́A�@�@�@���łɈ��ܔN�ɃC�^����������B��q�p��́A���[�}�ł͎l���I�܁@�@�@�ŁA�M���V�A��ł������B)

�@�E���ђ��ɂ��]�̂̐V�����̂������A�~���m�̎i���A���u���V�E�X�ɂ���@�@�ē��������(�O���Z�N)�B

�@���ꂩ��ł��킩��悤�ɁA�L���X�g����́A�I���O��O�N���_�@�Ƃ��āA���̓`���Ɛ����Ƃ�W���Ă����O�I�ȏ�Q��������A�S���\�z�����Ȃ������A�V�����ǖʂɓ���B���̌��ʁA�L���X�g���ւ̉��@�҂��������A�`���͔���I�ɔ��W���A�L���X�g����͂�����Ƃ���Ō��݂���A��q�̉�O�͑������A�_�w�����͊���������B���������̔��Q�Ƌ��A�Ƃ��ɂ��̒��O�ɍs��ꂽ�f�B�I�N���e�B�A�k�X�̑g�D�I���Q(�O�Z�O�N�\�O�Z�l�N)�ɂ������Ă��A�����Ċ������邱�ƂȂ��A����𗧔h�ɑς��ʂ����L���X�g���k�����ɂƂ��āA���̑�]�����}���邱�Ƃ́A�����ɑ傫�Ȋ�тł������ł��낤���B

�@�������Ȃ���O���̏�Q�͂Ƃ菜���ꂽ����ǂ��A�����́A�Ƃ��Ɉْ[�ɂ���Ă����ނ����L���X�g������Ɏ�́A�܂�������Ă͂��炸�A���̏C���Ƌ���̐V�����`���̂��߂ɂ́A����͂���ɑ����̔E�ςƓw�͂Ƃ�K�v�Ƃ����B

�@

�@����R���X�^���e�B�m�|���X�������c(�O����N)�͂��̓w�͂̂�����ł���B������c�ł����炩�ɂ��ꂽ�O�ʈ�̂̋��`�́A�R���X�^���e�B�m�|���X�M����(������j�P���[�R���X�^���e�B�m�|���X�M���@�O��ܔN)�ɁA���̉i���I�ȕ\�������o���B���Ȃ킿�A�_�̓C�G�X�E�L���X�g���Ƃ����āA�͂��߂Ă����g������I�Ɍ[�������A���E�̋~���̂킴���s����䂦�ɁA����ɐ_�͂���������Ƃ����āA�������̂��߂̋~���̌[�����A�����������Ƃ����������䂦�ɁA�_�̑��݂́A���E�q�E����́A�O�ʈ�̂Ƃ��ĂƂ炦����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B

�@���̎O�ʈ�̂̋��`�́A�N�w�I�\���ɂ�������炸�A���ۓI�Ȏv�l�̎Y���ł͂Ȃ��B����͔��Q�����������ė�������́A�M�Ɗ�]�̍����ł���B���Ȃ킿�A�����g���C�G�X�E�L���X�g�ɂ���Č[���������_�́A���j�̒��œ������������A�l�ނɂ������Čb�݂������ďo�������ł���A���̐_�̗͂��A�������͐���ɂ���Čo�����Ă��邱�Ƃ��������Ă���̂ł���B

�@�������ł͂Ȃ��A����̌o�����玄�����́A�������A�_�ɂ���đn������邱�ƁA�������_�́A�L���X�g�ɂ���~���̌[���ƁA����̌����ɂ��������āA������n�������Ƃ����]�݂��������ɕ\�����Ă���B

�@���̌���c�����̂悤�ɐ���_�����`�������̂́A�ْ[�ɂ���Ď�Ђǂ��Ɏ�������ނ�����������A����̍Č��ɐV�������肷�邽�߂ɂ́A�Ȃɂ�������̎����l�ȓ����Ƃ������{���A���o����K�v�����邱�Ƃ��������������߂ł���B�K���Ȃ��ƂɁA�R���X�^���e�B�m�|���X����c�̂��̌��_�́A��ʂ̎^���A����Ȍ�̎���ɂ�������邱�Ƃ��ł����B

�@�I���l���I����A�����ɂނ����ĕ��݂�������̗�q�ƋF��̗��j���A�u�������́A���ɐ_�̂ݗ���h���Ă���v(���}���E��)�Ƃ����M�O�̂��Ƃɂ�����(L�E�t�G���g)�B�����Ȃ��Ƃ��l���I�̗�q�́A���㋳����O���I�܂ł̗�q�����p���A�p�~�����A����W�����A�܂����ɊȌ��ɂ��āA���̍��{���������悤�Ɠw�͂����̂ł���B����Ɏg�k�I�ȗ�q�`����T�����铮�������������A���������̌Â��`����A�i���̕Ҏ[������q�����@��N����A���������B

�@

�@���̓_�Ŏl���I�͍L�͂ȗ�q���v�̐��I�ł������̂ł���B�����Ă��̉��v�̓����́A�����I�܂ő������ƂɂȂ�B

��7��

�u���[�}�鍑�����̗�q�v

��A�l���I�̗�q���v

���[�}�c��̌��Ђ̂��ƂɁA������Ƃ��Č��F���ꂽ�l���I�̋���́A�O�q�����悤�ɁA�O���I�܂ł̓`���I�ȗ�q�l����p�������A���̊g���Ɛ����Ƃ����A�T�d�Œn���ȉ��v�ɒ��肵���̂ł���B���̗�q���v�́A�����h�̏@���Ƃ��āA���x�����т������Q��������ʂ��ė����L���X�g����A�˔@�Ƃ��āu�c��̏@���v�A�����Ɂu��O�̏@���v�ƂȂ������ɂ��ẮA����g�̐ӔC����Ή��Ɠw�͂̂�����Ƃ݂邱�����ł���B���������̉��v�́A�����̓`�������Ɠ��l�ɁA�g�D�����ꂽ�q�G�����L�[�̌��Ђɂ���ďォ��w���������̂ł͂Ȃ��A���R�����I�ł���A����߂Ēn��I�A�ʓI�A���l�I��(������A�_�w�ҁA�i�������ɂ��n�ӂƍH�v�ɂ��ƂÂ����̂ł������B���������ĉ��v�̑����I�Ȋ����́A�l���I�ȍ~�A���������҂��˂Ȃ�Ȃ��̂ł���A���̓_�ł́A����x��A���邢�͋���̎Љ�����ƂȂǂ̔��W�ƁA�O���ЂƂɂ�����̂ł������B

F�E�n�C���[�ɂ��A��q�̍L�͈͂ɂ�������v�͎��̒ʂ�ł���B

�@�Ñ㋳����̐_��I�ȍՋV�́A�F�ʖL���ŁA�ω��̂���A��X�̋V��ł����܂��B�����I�ɂ́A����܂Ő��ނ𑱂��Ă����×��̎����p������A����ȋF�������J�b�g����āA��q���Ԃ̒Z�k�����͂������B

�A���`�I�Ȋϓ_����A��q�̗l�������������B

�B�������ꂽ��q���́A����̑n�ݘV�ł���g�k�A�����A�i���A�܂��_�w�҂����̖��O�ƌ��Ђ̂��ƂɌ��\�����B

�@�̈Ӗ��́A���`���ɂ������鏀���Ƃ��Ắu��̋F��v�A�u���a�̐ڕ��v(��q)�A�����N�ǂɐ旧������(�܂��q�̊J�n�̕���)�A�����N�ǂ̂������ɉ̂��鎍�ҏ��Ȃǂ������̂ł��낤�B�܂����[�}�c��̋{��V�����璼�ڂƂ�ꂽ�s��s�i�A���s�A�삭���ƁA�͂����́A���|���A�낤�����̎g�p�Ȃǂ�������܂܂��B

���̂悤�Ɏl���I�̗�q�̉��v���A���R�����I�A�n��I�A���ʓI�A�l�I�ɂȂ��ꂽ���ʁA��q��������Ƃ����w�͂̂��锼�ʂŁA�A���e�I�P�A�A���L�T���h���A�A�R���X�^���`�m�[�v���A�G���T�����A���[�}�A�~���m�Ȃǂ̏��s�s�Ƃ��̎i����ɂ́A���ꂼ��ŗL�̗�q�`���������A�e���̗�q���W�����A�������y�ɓw�͂��邱�ƂɂȂ�B���̌��ʁA���[�}�鍑�̓����Ɛ����Ƃ̋���̊ԂɁA��q�ɂ��Ă��A�����ȑ��ق������炷���ƂƂȂ����B

��A�N�������X�̗�q��(�u�g�k�����v�攪��)

��������̗�q���Ƃ��ẮA���Ȃ��Ƃ��l��ނ̂��̂����݂����B����͎��̒ʂ�ł���B

�@�G�W�v�g��q���B�����E�f���E�o���[�[�̃p�s���X�E�i���Z���s�I���̋F�����B���̑��A��s�A���L�T���h���A�ɂ́A�ŗL�́u�}���R��q���v�B

�A�V���A��q���A�u�g�k�����v�攪�����ڂ́A�N�������X��q��(��q)�B

�B�G���T������q���A�u���R�u��q���v�ƌĂ����́B�㐢�I�̉����{�̂������Ă���B

�C�r�U���`����q���B�����̓���������(�M���V�A������A�n���X�g�X������̖��Œm���Ă���)�̗�q���̍��{���Ȃ����́B

��������̗�q���́A�l���I�ȍ~�����܂߂Ďl�Z�Z�ȏ�ɂ��̂ڂ��X�̃^�C�v�����������A��ʂ����A�K���A�ƃ��[�}�̗�q���̓�ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B

�@�K���A��q���B����ɂ̓������B���O�����Ő��������K���A��q���A�A�C�������h�Ɖp���̃P���g��q���A�X�y�C���̃��T���u��q���A�������Ȃ��s���Ă���~���m��q�����܂ށB

�A���[�}��q���B�����̓��[�}�̎i����A���邢�͂��̉e�����ɂ���n��Ɍ��肵�ėp����ꂽ���́B���̋N���Ƃ��Ă͎O�̗�q��(�i���i�Ղ̂��߂̂��́A�T�N�������^���E���ƌĂ��)����������B

a)���I���c(�l�l�Z�[�l�Z��)��q���B�I���Z�Z�Z�N(���邢�͌l�Z�N��)�����ꂽ�B�M�ʖ{������B

b)�W�����W�I��q���B�����I�̕M�ʖ{�������B���ۂɃW�����W�I���c(�l��j�[�l��Z)�̎�ɂȂ�Ǝv�������̂́A�S�̂̍\���Ƃ������̎����̂݁B

c)�O���S���I���c(�܋�Z�\�Z�Z�l)��q���B�������Ă���ʖ{�́A�㐢�I�ȍ~�̓��t�̂�����̂�������邪�A���̒��ɂ͂��Â���q�����܂܂�Ă���B

�u�N�������X�̗�q���v

���ꂩ��Ƃ肠����u�N�������X�̗�q���v�́A��l���I�A�V���A�̃A���e�I�P�Ő����������̂Ƃ݂��A����������̗�q���̑�\�I�Ȃ��̂̂ЂƂł����āA�u�q�b�|�����g�X�̎g�k�I�`���v(�I�����Z�N��)�ƁA����������̗�q���Ƃ����ԋ��n���̖�ڂ��͂������̂ł���B

�N�������X�̗�q���́A��ꕔ�A����u��҂̗�q(�M�ҁE���M�҂Ƃ��ɎQ�����������)�ƁA��A�M���̂��߂̗�q(���҂̂�)�̓���Ȃ��Ă���B

�u��ꕔ����u��҂̗�q�v

�@���@�A�\���A�g�k���A����ѕ����̘N�ǁB���̘N�ǂ̊ԂɁA��O�͎��т��̂��B

�A�i���̈��A�Ɛ����B

�i���u�킪��C�G�X.�L���X�g�̌b�݂��A�c�c���Ȃ��������ׂĂɂ���܂��悤�Ɂv

��O�u�܂����Ȃ��̗�ƂƂ��ɂ���܂��悤�Ɂv(�i���̌��t�ւ̓��ӂ�����킷)�B

���̐����̑O�̎i���̈��A�́A�u�g�k�����v�ł͂��߂ēo�ꂵ�����̂̂ЂƂł���B

�����Ƃ��Ďi���́A���߂܂��͋������q�ׂ�B

�B�F��B���Ձu�p�̂Ȃ��ҁA�s�M�҂͗�������Ȃ����v�B

�����āu����u��҂�����A�F��܂��傤�v�B

���Ղ͋F��̃e�[�}�������A��O�A�Ƃ��Ɏ��������́u�L���G�E�G���C�\���v�Ɠ�����B

���̘A��(���^�j�[)�̊ԁA�u��҂����͂Ђ��܂����B

���ɏ��Ձu����u��҂�����A�����Ȃ����v�B�����Ďi���̏j���A��O�u�A�[�����B�F����ɕ���������܂��悤�Ɂv�c�c�B�a�l�A������O�̐l�����A���҂Ȃǂ����l�ɋF��̂����Ɋo�����A�����Ŗ��M�ҁi�����u��҂��j�͂��ׂđޏꂷ��B

���ɐM�҂̂��߂̋F��ŁA

���������Ղ��A���E�Ƌ���̈�v�ƕ����̂��߁A�����E�g�k�I����̂��߁A�i����Ǝi���̂��߁A���V�A���ՁA�����ՁA�N�ǎҁA�̏��ҁA�_�Ɏd���鉳���A�Ǖw�A�e���������q�������A�v�w�A�����A�C���ҁA���P�ҁA���������́A�V���ҁA�a�l�A�q�C�ҁA���s�ҁA�߂��Ă���l�A�ǂꂢ�A�G����l�A����ł���ҁA�NJQ�ҁA�߂���Ƃ����l�A�����N�ҁA�����Ď������Ǝ������̓��M�̐l�����̂��߂ɋF��B

���Ձu�����܂��傤�v�B

�i���̋F�����h�u����ɂ��_�̉h���Ɨ_��Ƃɂ���āv�B

�u��@�M�҂̗�q(�M�҂̂ݎQ�����������)�v

�C���a�̐ڕ��E

���Ձu�_���]���܂��傤�v�B

�i���u�_�̕������F����̂��ׂĂ̏�ɂ���܂��悤�Ɂv�B

��O�u�܂����Ȃ��̗�ƂƂ��ɂ���܂��悤�Ɂv�B

���Ձu�������������Č݂��Ɉ��A�����킵�܂��傤�v�B

�D�����Ղ��������i���̋��Ɏ����ė���B

�E���Ձu����u��V�A�����ҁA���M�ҁA�ْ[�ҁA�l�ޘV�A�U�P�ҁc�c�͗�������Ȃ����B������������Ƃ��̂̂��������Ď�̂ݑO�ɗ����܂��傤�B

�����ŏ��Ղ����͌�������(�p���ƂԂǂ������܂�)���^��Ő��d�ɒu���B

�F���ӂ̋F��B���V�����͎i���̍��E�ɗ����A���ق̂܂܂ŋF��B

�i���͎������܂Ƃ��A���d�̑O�ɐi�݁A�z�ɏ\���̂��邵�������̂��ɁA

�u�S���E�̎x�z�҂ł���_�̌b�݂ƁA�킪��C�G�X�E�L���X�g�̈��ƁA����̌����Ƃ��A���Ȃ����������Ă̏�ɂ���܂��悤�Ɂv�B

��O�u���Ȃ��̗�ƂƂ��ɂ���܂��悤�Ɂv�B

�i���u�S�����������Ȃ����v

��O�u��ɂނ����Ă����Ă��܂��v

�i���u��Ɋ��ӂ��܂��傤�v

��O�u����͂Ȃ��ׂ����ƁA�܂����������Ƃł��v�c�c�B

����ɁA

a)�_�ւ̎]���ƁA�ݎq�̒a���ɂ��āB

b)�n���Ɛ��E�ɂ��Đ_�ւ̊��ӁB

c)�l�ނɂ��Đ_�ւ̊��ӁB

d)�_�̌b�݂Ƃ��Ă̋���̗��j�A���W�v�g���̉���B

e)�g���X�n�M�I���E

�i���u�������͂ݎg���ƁA�ݎg���̂�����A����ѓV�̑S��O�c�c�ƂƂ��ɂ��Ȃ����q���܂��B�P���r���ƘZ�̗������Z���s���́A���̓�������đ����������A��������Ċ���������A��������Ĕ�т�����Ȃ��猾���E�E�E�B�v

��O�u���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁA���R�̎�A���̉h���͑S�n�ɖ��v

f)�L���X�g�ւ̎]���B

g)�V���̗��j�A�L���X�g�̏��V�܂ŁB

h)�����E�R�����g1�E���͓�O�߈ȉ����������g�債�����́B

i)�A�i���l�[�V�X�A�u����䂦�A�������̓L���X�g�̋��Ǝ��A���҂��̕����Ə��V�A�����čėՂƂ��o���܂��傤�c�c�B�v

j)�G�s�N���[�V�X(�������̂̏�ɐ��삪������悤�F��F��)�B

k)���ӂ̋F��̒��ł̂Ƃ�Ȃ��̋F��B

�i���͑O�q�́u�M�҂̂��߂̋F��v(��ꕔ�B)�Ɠ����悤�ɁA���낢��Ȏ��ɂ��ċF��B

�Ō�ɎO�ʈ�̂̐_�ւ���h�������ďI��B

����ɁA

l)�������̂ɂ��Ă̏��Ղ̘A��(���^�j�[)�B

�u�_��A�ǂ������̌������̂��A�L���X�g�̎��萬�����Ƃ����āA�V�ɂ��鐹�d�̂�����������Ƃ��Ă����������v�B

�܂��A

�Ƃ�Ȃ��̋F�肪�����B

������ƍ����̂��߁A�i���A���V�A���ՁA�����ՁA���[�}�c��ƋM���A�}���ҁA�M�������Đ����������������A�V��Ǝ��n�̂��߁A�V���ҁA�����Ă��݂��̂��߁B

m)�����Đ��`�̔��`�ƂȂ�B

��8��

��A�N�������X�̗�q��(����)

��Q���M�҂̗�q

�i�P�j���ӂ̋F��

�i���j���`

���Ղ͌����B

�u���ڂ��Ȃ����v�B

�i���A��O�ɂނ�����

�u���Ȃ���̂Ȃ�l�тƂɁv

(���`���ւ̏����̌��t�ł���ƂƂ��ɁA���`�ɂ������낤�Ƃ�����̂́A�܂����Ȃ��ᖡ����悤�ɂƂ̌x���̌��t(�[�R���A11.28)�B�f�B�_�P�[(�O�q)10�E6�u�N�ł������Ȃ�A�O�ɐi�݂Ȃ����B���������łȂ�����A�����Ȃ����v)�B

��O�͂���ɓ����āA

�u�����ЂƂ�̐��Ȃ���A�����ЂƂ�̎�A���Ȃ�_�̉h���̂����ɂ��܂��C�G�X�E�L���X�g���A�Ƃ������Ɏ]���܂��B�A�[�����B�v

�i�u�l�͒N�������͂Ȃ��A�܂�����͐l�Ԃ̓��̌��ʂł��Ȃ��B�������͂����L���X�g����A�L���X�g�ɂ���āA���̌����̂��ׂĂ���B����͒��x�A���z�̌��̂��Ƃɒu���ꂽ�����̋��̂悤�Ȃ��̂ł���B���ׂĂ̋��͋P���A��������Ă���B�܂�ő����̑��z�ł��邩�̂悤�ł��邪�A�������{���ɋP����������͂����ЂƂł���B���̂悤�ɁA�����ЂƂ�̐��Ȃ���́A�����̍��̒��ɂ�����A�M����҂����Ɍ����������A�l�X�������������̂Ƃ����̂ł���B�L���X�g���������ЂƂ�́A�������Ȃ邨���ł���vN�E�J�o�V���X)�B

��O�͑�����

�u���ƍ������ł͐_�ɉh��������悤�ɁA�n�̏�ł́A�ݐS�ɂ��Ȃ��l�тƂɕ��a������悤��(�O�����A)�B�z�T���i�A�_�r�f�̎q�A��̂ݖ��ɂ���ė�������A�������̂����ɂ����ꂽ��Ȃ�_�ɁA�j���������܂��悤�ɁB���ƍ����Ƃ���Ƀz�T�i�v�B

���`�́A�ŏ��Ɏi���A���V�A���ՁA�����ՁA�N�ǎҁA�̏��ҁA�C���ҁA�w�l�͂܂���d���A�_�Ɏd���鉳���A�Ǖw�A�����A�����đ��̈�ʉ�O�̏����ōs����B

�i�����p�����A���Ղ��t���킽���B

�p���̎���

�u�L���X�g�̐g�́v�A

���`�҂́u�A�[�����v�Ɠ����A

�t�̍ۂ́u�L���X�g�̌��A���̂��̔t�v�A

���`�҂́u�A�[�����v�Ɠ�����B

���`���͎���43�т��N�������B

���`���I��A�N�������ނƏ��Ղ�

�u�L���X�g�̑����g�̂ƌ��Ƃɂ����������������́A���ӂ̋F����������܂��傤�B�c�c����������Ȃ����B�L���X�g�̌b�݂ɂ���āA��������_�̂ЂƂ莙�L���X�g�Ɉς˂܂��傤�v�B

�����Ďi���̊��ӂ̋F�肪����A

���Ձu�L���X�g�ɂ���Đ_��q���A�_���]�����܂��傤�B�v

�i���̏j���̋F��A

�����ď��Ձu�����̂����ɍs���Ȃ����v�B

�ȏ�̃N�������X�̗�q���ƁA����ȑO�p�����āE�����Ƃ݂���q�b�|�����g�X�̗�q��(��q)�Ƃ̊Ԃ��́A���ʓ_�����܂葽���݂��Ȃ��B

��̊��ӂ̋F��(���[�J���X�e�B�A)�ł́A�i���Ɖ�O�̉���(�X���X���E�R���_�Ȃ�)�[����-�����(�[�R���A11�E23�ȉ�)�[�A�i���l�[�V�X�[�G�s�N���[�V�X�[���`�Ƃ�����{�\���͗��҂Ƃ��ɋ��ʂł��邪�A�N�������X��q���̏����̕���(�O�q�i�V�ja,b,c,d,�͔��ɒ���ŁA����A�V����Ƃ����Ă̐_�̋~���̑S���j���F��o���Ă���B���̓_�ɂ��ẮA���낢��Ȍ��������邪�A�ЂƂ͕Ҏ[�҂��A�����̌������邫�т����̒��ŁA��q���̖͔͂Ƃ��ĕҎ[�������̂ł���A��q�i���҂̂��߂̎�����Ƃ��Ă�����Ă�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������(J�EA�E�����O�}��)�B

�N�������X�̗�q���ŐV�����o�ꂵ�A�q�b�|�����g�X�ɂȂ����̂́A����ɂƂ�Ȃ��̋F��(�O�q ���A)�A���`���`��(�O�q ���A�O�������E�C���G�L�Z���V�X(��)�A�z�T���i(��)�A�I��̊��ӂ̋F��Əj���A�����Ďi���E���V�A���ՁA�����ՁA�N�ǎҁA�̏��҂Ȃǂ̗�q�ł̖��߂��A���m�ɒ�߂��Ă��邱�ƂȂǂł���B

���̑�l���I�A�V���A�̎�s�A���e�B�I�L���Ő��������N�������X�̗�q���́A���̐��I�̏I�荠�܂ł��́A�e�n�Ŏ��ۂɗp������悤�ɂȂ����Ƃ݂���B�����Ă��łɏq�ׂ��悤�ɁA���ꂪ����������̗��q���̊�b�ƂȂ����_�ŏd�v�ł���B

�O�A�q�b�|�����g�X�̗�q���@(�g�k�I�`��)

�q�b�|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�́A�������[�}�ł��łɗp�����Ă����q�̒����ɂ��ċL���Ă���_�ŏd�v�ł��邪�A���̊��ӎ�(���[�J���X�e�B�A)���A�㐢���[�}�E�J�g���b�N����̃~�T�̕�(�J�m��)�̖��͂ƂȂ����_�ŁA����I�ȈӋ`�������Ă���B��������̗�q���̂ЂƂ̌��_�Ƃ������ׂ����̂ł������B

�i�����A���邢�͂���ȑO����A���E�̃L���X�g����A�����h�ŁA���ꂼ��Ǝ��ɁA���邢�͑����Ɋ֘A���āA��q���̉������i�߂��ė������A���������āA���ꂼ��̉����Ă��A���̃q�b�|���F�g�X�����ӎ��ɂ��������̂ƂȂ����Ƃ��������[��������BWCC(���E�����c)�̃��}��q��(����Ȃ鎮���ł͂Ȃ�!)���A���̃q�b�|�����g�X�ɂ�鏊�������Ƃ����遃M�E�e�����A����)�B

���ӎ��@(�M�҂̂ݎQ�����������)

�i�P�j���A�A

�i���u�傪���Ȃ������ƂƂ��ɂ��܂��悤�Ɂv�B

��O�u�܂����Ȃ��̗�ƂƂ��ɂ��܂��悤�Ɂv�B

�i���u�S�����������Ȃ����v�B

��O�u��ɂނ����Ă����Ă��܂��v�B

�i���u��Ɋ��ӂ��܂��傤�v�B

��O�u����͂��������A�Ȃ��ׂ����Ƃł��v(�X���X���E�R���_)�B

�i�Q�j���ӂ̋F��(����)�A

�i���u�_��A�������͂��Ȃ��̈�����q�A�C�G�X�E�L���X�g���Ƃ����āA���Ȃ��Ɋ��ӂ��������܂��B���̏I���̎��ɁA���Ȃ��͎�C�G�X���A�~����A�����Ȃ���A�����Đ_�̂ݎ|��`����g�҂Ƃ��āA�������ɂ������������܂����B

��C�G�X��(���{�ɂ�����)���Ȃ��̂��t�ł���܂��B���ׂĂ̂��̂́A���̂��t�ɂ���đ����܂����B����͐_�̂ݐS�ɂ��Ȃ������̂ł���܂��B

���Ȃ��͎�C�G�X�������̑ٓ��ɍ~���A��C�G�X�͓��̂��Ƃ��āA����Ə������炨�Y��ɂȂ�A�_�̂ݎq�Ƃ���(���̐���)������܂����B

��C�G�X�͂��Ȃ��̂ݐS�𐬏A���A�l�тƂ����Ȃ��̐��Ȃ閯�Ƃ��邽�߂ɁA(�\���˂�)�ꂵ�݂̒��ŁA����������ׂ̂Ă����A��C�G�X��M����҂��A�ꂵ�݂̂Ȃ�����~���������Ƃ���܂��B

��C�G�X�����炷����ŋ��ɐg���ς˂�ꂽ�̂́A����ɂ���Ď���łڂ��A�����̍��i������j�������j��A�n�����ӂ݂ɂ���A�������҂��Ƃ炵�A(�L���X�g�̍��ƈ����̍��Ƃ�)���E���߁A������������邽���ł��v�B

�i�R�j�����A�u�����Ŏ�C�G�X�̓p�����Ƃ�A���Ȃ��Ɋ��ӂ��Č����܂����B�w����ĐH�ׂȂ����B����͂��Ȃ������̂��߂ɂ����ꂽ���̂��炾�ł���x�B���Ȃ��悤�Ɏ�C�G�X�͔t���Ƃ��Č����܂����B�w��������Ȃ������̂��߂ɗ����ꂽ���̌��ł���B���ނ��тɁA���̋L�O�Ƃ��Ă��̂悤�ɍs���Ȃ����x�v�B

�i�S�j�A�i���l�[�V�X�A�u����䂦��C�G�X�̎��ƕ������L�O���āA�������̓p���ƂԂǂ����Ƃ����Ȃ��ɂ������A���Ȃ������������A���Ȃ��̂ݑO�ɗ������A���Ȃ��ɕ�d����ɂӂ��킵�����̂Ƃ��ĉ����������Ƃ��A�S���犴�ӂ������܂��v�B

(�u���������A�L���X�g��_�ɂ�������̂ł͂Ȃ��B�L���X�g����������(���Ȃ�_��)�������Ă�������̂ł���B����䂦�ɁA��q���]���ƌĂԂ��Ƃ͉\�ł��邵�A�܂���������͖��ɂ��B�܂�A�]�����ꎩ�g�̂��߂ɂł͂Ȃ��A�]���ɂ����Ď��������L���X�g�ɂ���āA���������g���]���Ƃ��Ă������邩��ł���B����������A�������́A�L���X�g�̌_��ւ̌����M�ɂ���āA�L���X�g�ɐM�����A�_�̂ݑO�Ɏ��������g���A�F��Ɗ��ӁA�]���ɂ���āA�����L���X�g�̂ݖ��ƁA�L���X�g�̂Ƃ�Ȃ��Ƃ��Ƃ����āA��������̂ł���B

���̍ہA�������͎�C�G�X�������A�V�ɂ�����_�̂ݑO�ł́A�������̍Վi�ł��邱�Ƃ������ċ^��Ȃ��B�L���X�g�͎�����������āA���������g���A�������̋F��Ǝ]���Ƃ��A�_�ɂ������ĉ�����B���̂��߂���C�G,�X�����g���A�V�ɂ����Ď������̂��߂�(���̐g�̂�)�������Ă�����̂ł���B�c�c�����Ď�C�G�X�́A��ƂƂ��ɁA����������(�_��)����������̂ł���(M�E���^�[�FWA�E�W�E369)

(�T)�G�s�N���[�V�X�A

�i���u�˂��킭�͂ǂ����A���Ȃ���������A��������̂��������ɑ���A���`�ɂ������邷�ׂĂ̐��k�����ƂƂȂ��A�ނ��ł݂����A�^����M����M�����߂ĉ�����悤�ɁB����䂦�������͂��Ȃ����]�����A���Ȃ��̂ݎq�C�G�X�E�L���X�g�ɂ���āA���Ȃ��ɉh�����A���܂��B

�ق܂�Ƃ������Ƃ��A���Ȃ鋳��ɂ����āA���E�q�E����ɁA�����܂��Ƃ������ɂ���܂��悤�Ɂv�B

�g

�i���̓p�������鎞�A���̎���(���玮)�ɂ���

�A�u�C�G�X�E�L���X�g�̓V�̃p���v�ƌ����A���`�ҁu�A�[�����v�B

�܂��t�̍ۂ́u�L���X�g�̌��v�B���`�ώҁu�A�[�����v�Ɠ�����B

0�E�J�[�[���ɂ��ہA�q�|�����g�X�̊��ӎ��́A�S�̂����ʂ̎��ł���A������u���ʂ̎��v�Ƃ�������͂����ɂ͂Ȃ��B�����u�����v�u�A�i���l�[�V�X�v�u�G�s�N���[�V�X�v�ɂ͓��ʂȋ����_��������Ă��邱���͎����ł���Əq�ׂĂ���B

��9��

�l�A�q�b�|�����g�X�̎���(�����Ƃ̋F��).

(�g�k�I�`��)

�q���b�|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�ɂ���u���ӎ��v(���[�K���X�e�B�A)���A��̃��[�}�E�J�g���b�N����̃~�T�A�Ђ��Ă͌���́A�G�L�����j�����ȗ�q���^���́A�ЂƂ̌��_�ł����邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�����ɒ������ׂ����Ƃ́A�u�g�k�I�`���v�ɂ����āA�q�b�|�����g�X���u�F��v���A���ɖ��m�ɒ����Â��Ă���_�ł���B����͂܂��L���X�g���k�̌l�̋F��ɂ��āA�����Ă��̍Ō�ł́A����ł̋F��ɂ��Ă����y���Ă���B

�����������㋳��ɂ����鋤���̗�q�ɂ��ẮA�u���ӎ��v(���[�J���X�e�B�A)�������ẮA�m���ȏ����������͓��Ă��Ȃ��B��������ɂ����鋤���̋F��̋N���Ƃ��āA�g�k���s�^�̋L��(��O�͂Ȃ�)���悭���p����邯��ǂ��A����������́A�l�܂��͐��l�łȂ����l�I�ȋF��̈���o����̂ł͂Ȃ��A����̋����̋F��Ƃ��Ă݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�l�̋F��ɂ��ẮA�u�f�B�_�P�[�v�ł��A�u��̋F��v������ƂɎO��F��悤�ɂ����߂Ă���B�܂��A���L�T���h���A�̃N�������X�A�I���Q�l�X�A�e���g�D���@�k�X�A�L�v���A�k�X�Ȃǂ��A��O���A��Z���A��㎞(���O�㎞�A�\�A�����ьߌ�O���ɑ���)�̋F��̎��H�ɂ��ďq�ׂĂ���B�������q���b�|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�́A�����̒��҂����ƒ��������ق���_�́A�F�肪�A�l�I�Ȃ��̂ł���A�܂�����ł�.�����̋F��ł���A������Ƃ��āA�L���X�g���k�ɐӔC�̂�����̂Ƃ��ĂƂ肠�����Ă���̂ł����āA����Ȃ銩���ł͂Ȃ��Ƃ����_�ɂ���B

�����Ă��̍���ɂ́A�����̃��[�}����̊v�V���߂����āA�l�̋F��A�����̋F��̑̌n���A�������A�Ђ��Ă͐��x���𐄂��i�߂�V��������v�V�^�������݂��Ă���̂ł���B

�u�g�k�I�`���v�͋F��ɂ��āA�@�܂����ׂẴL���X�g���k�́A�l�I�ɁA���������A�܂��ߑO�㎞�Ə\�A�����Čߌ�O���ƁA��A�Q����O�A����ѐ^�钆�ɋF��悤�ɖ�����B

�u���Ȃ������́A�ɂ�Ƃ肪���������ɁA�N���ċF��ׂ��ł���B�Ȃ��Ȃ炱�̎����ɁA�C�X���G���̎q�����́A�L���X�g��ۂ���ł���B�L���X�g���������́A�M�ɂ����ĔF�������̂ł���A�ނ͉i���̌�������B���l����̕����̍ۂ̃L���X�g�̏o�����A�����ƂɎ������͑҂��]��ł���B�v(�O�Z�E�\�l)�B

�u�j�����킸���ׂāv�L���X�g���k������̂́A����������߂���A�d�����n�߂�O�ɁA�܂���𐴂߂�����A�_�ɋF��˂Ȃ�Ȃ��B���̂��Ǝd���ɂނ����ׂ��ł�v(�O�܁E��)�B

�u�����Ƃɗ��܂�Ȃ�A���Ȃ��͒��̏\�ɋF��A�_���]�����Ȃ����B�Ƃ̊O�ɂ���Ȃ�A���̎����ɁA���Ȃ��͐S�̒��Ő_�ɋF��Ȃ����B�L���X�g�͂��̎����ɁA�\���˂ɂ�����ꂽ����ł���B�����狌�����̗��@�́A�]���̃p���́A(�˂�)���̏\�ɕ������˂Ȃ�Ȃ��Ɩ����Ă���B���S�Ȃ鏬�r���͔͂�.���ẮA���������Ȃ����r�͋]���Ƃ��ĕ�����ꂽ�̂ł���B�������L���X�g�����A(�^��)�r���A�܂��V���̃p���ł���v(�O�Z�E��ȉ�)�B

�u���l�Ɍߌ�O���ɂ��F��Ȃ����B���̎��ԂɁA�L���X�g�͏\���˂ɂ�����A���͈Â��Ȃ��ĈłƂȂ����B����䂦���Ȃ��́A���̎����ɁA�S�F�����A�_��M���Ȃ��҂����̂��߂ɁA�łƂȂ������Ƃւ̒Q���������āA�͂̌���F��ׂ��ł���v(�O�Z�E�l)�B

�u�܂��ߌ�O���ɂ��A�F��Ǝ]���Ƃ���������ׂ��ł���B����͐������҂̐S�ɁA�^���ł�A���k�������Ƃ炷���߂ɁA���t��^���������_���]����悤�ɂȂ����ׂ��ł���B�ߌ�O���ɁA�L���X�g��(���ł�����)���̂킫����������A(���̍�)���Ɛ��Ƃ�����o�����B���̌��ʁA�C�F�X�͂��̌�A�[�ׂɂ�����܂ł������A����ƋP���ɂ݂��݂������̂ƕς����������̂ł���B�����ăL���X�g�͖������A�V�������̖閾�����߂��ɂЂ��A���̂��Ƃ�ʂ��āA�����̖͔͂𐋍s�����̂ł���v�v(�O�Z�E�܈ȉ�)�B

�����ǎ҂��A���̎����̎��ۗ�A����������I�Ȏ����������ɂȂ肽���Ɩ]�܂��Ȃ�A���̖�o�����u�����Ƃ̎]���E�e�[�[�����̂̋F��v(�V���o�ŎЁE��㔪��N)�ꎵ�Z�Ł[��Z��ł��Q�Ƃ��ꂽ���B

���ɋ���ł̋����̋F��ɂ肢�āA

�܂��q���b�|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�͗[�ׂ̋����̋F����A��O�ɂ�鈤�`�̉ӏ��Ō��y���Ă���B�����ɂ��ƁA�܂��i���͐l�тƂ�����ɏW�߁A�^�x�̎��сi��l�Z)���N�������B���Ɏ������A������O�Ƃ̌����ɂ���ĕ�����B���̂��Ɛ���u��҂͑ސȂ���B�����ĐM�҂����ɂ��u���̋F��v�ƁA�u��X�̎����f���Ă̋F��v�Ƃ�����������B�܂��u�g�k�I�`���v�̕ʂ̉ӏ��ł́A�����œ����^�т��܂�āA�i���͐^���̌��ł���L���X�ɁA���ӂ̋F�����������B

�����Ď����͉�O�ɂނ����āu���Ɋ��ӂ��܂��傤�v�A

��O�u�A�[�����v�A

�����Ďi���ɂ��j���̋F��A

��O�u�A�[�����v�A

�����u�����̂����ɍs���Ȃ����v�Ƒ����B

���̋F����A���e�͗[�ׂ̋F��Ɠ��l�ł��邪�A�������т́A�Z��т����a�����B�����̕ʂ̕����ɂ���A���тƋF��̂ق��Ɂu�����v���Ȃ��ꂽ�Ƃ����B���̂悤�ɁA�q�b�|�����g�X�́A�����́A���[�}����ɁA���łɐ��x�����ꂽ�A�����Ƃ̋����̋F�肪���邱�Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ̓q�b�|�����g�X�́A�L���X�g���k�̌l�I�ȋF��̑̌n���ƁA���̌��i�Ȏ��H�Ƃ��A�����Ƃ̋���ɂ����鋤���̋F��̎��s�Ƃ����A���Ƃ̐V������������Y�ݏo���ė��Ă��邱���Ƃ��Ӗ����Ă�����B�����̋���A�����̂��߂ɁA�l�X���A����ɏW�߂Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���̉ߒ��͂��܂葽���̍�����Q�����o���Ȃ������͂��ł���B

�����œ���(�I����)�̃��[�}����̓��ʂȏ��l�����Ă݂����B���Ȃ킿�q���|�����g�X�́u�g�k�I�`���v�́A������ʂɋ���ɗ��������A�V������S�҂̂��߂́A�L���X�g�������̎���Ƃ��ĕҎ[���ꂽ���̂ł���B����ɑz���ɂ������Ȃ����Ƃ́A���[�}�́A���e���ꌗ�̎i���O���[�v�̂���܂��Ɩ������Ƃ��������߂ɂ��������A�q�b�b�|�����g�X���\�҂Ƃ���A���[�}�ɏZ�ރM���V���ꌗ�̎i���O���[�v�̔ᔻ�����v�̉^���̌��ʂƂ��āA���́u�g�k�I�`���v�͏����ꂽ�̂ł���B�����Ă��̃M���V���ꌗ�ɑ����鋳�E�҂����̐��_�I���S�̓A���e�I�P�܂��͂��̎��Ӓn��ɂ������Ƃ����B���������āA���́u�g�k�I�`���v�����v�V�I�ȗv�f�́A����Ɍ��\�}����̈ꕔ�Ɏ�e���ꂽ�߂݂Ȃ炸�A�L����������ɂ����}����āA���P����ɖ�A�e�n���̋�����ɁA�傫�ȉe���������炷���̂ƂȂ����B����͕����ʂ�A�e�n���̃L���X�g���k�����̐M�����̎���ƂȂ����̂ł���B

���͓��{�ɂ�����A�V�������^����e�n�̒�����A�����č�ʌ����Ԏs�̃e�[�[�����̂��t���s���̕����}�����o����Ȃǂ́A������M�����̂��A���̗���̑��قɂ�������炸�A���������āA�l�Ƌ����̋F��̊v�V���A�ЂƂ̖ڕW�Ƃ��Čf���Ă���_�ɒ��ڂ������Ǝv���B���j�I�ɂ݂Ă��A�p���̃I�b�N�X�t�H�[�h�^���A�h���c�̃t���[�h���b�q�E�n�C���[�̐����n,�l�Z��c�A�~�J�G���Z��c�A�X�R�b�g�����h�̃A�C�I�i�����́A�C�^���[�̃A�K�y�[�����́A�܂����[�}�E�J�g���b�N����ł́A�V�������E�h�E�t�R�[�̐��_���p���u�C�G�Y�X�̏������Z���v�Ɓu�o����v�u�}�����Z���v�Ȃǂ��u�ݑ��C���v�̗��g�ŁA����ƌl�̋F��̊������ɑ���̍v�������Ă���B�܂����̘A�ڂ̂͂��߂ɂӂꂽ�A�F�����A��z���̒����o�ł����̓_�Ō��������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł���

���B

����̓����Ƃ́A�����̋F��A�܂��l�̋F��̑̌n���Ɛ��x���ɂ������āA�q�b�|�����g�X���\�Ƃ��郍�[�}����̈ꕔ�̃O���[�v�A���Ȃ킿���E�g�ƐM�k�̍v�����A�������͂�����x�����ɋ������Ă������������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B

�������ĂȂ�Ȃ��̂́A���́u�g�k�I�`���v�̍��{�ɂ��鋳��v�V�^���Ƃ������݂ł���B����͂���Ȃ��u��q�����v���邢�u�F�����v�̉��v�ł͂Ȃ��āA������̍��{���v�V���܂ނ��̂Ȃ̂ł���B���̋��E�ҁA�M�k�̖����̋����́A��q�w�҃f�V�F�[�k�́A����́u�����̋F��v�A�㐢�́u�������ہv�Ƃ��Ĕ��W���邱�̐��x�̋N�����A�l���I�̏C���@�ƏC���҂����̍v���ɂ̂��肷�闧����A���S�ɂ����������ʂƂȂ�B�������Ƀx�l�f�B�N�g�h�C���@���A���̓_�ő傫�Ȗ������ʂ������Ƃ͎����ł��邪�A���������łɓI�����ɂ����āA�F��̉��v���A���łɋ���̓�������n�܂��Ă��邱�Ƃ��A���̃q�b�|�����g�X���u�g�k�I�`���v���悭�����Ă���_�ŁA�d�v�ȈӖ���S���Ă���B

��P�O��

�u���[�}�E�J�g���b�N����̃~�T��q���v

��������̗�q���́A��ʂ���ƃK���A����у��[�}��q���ƂȂ邱�Ƃ́A�O�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B�����Č�҂̃��[�}��q���́A�����ɂ́A���[�}�̎i����A���邢�͂��̉e�����ɂ���n��ɂ̂��肳���ėp�����Ă��̂ł��邪�A���c�O���S���ꐢ(�T�X�O�[�U�O�S�N)�ɂ���Ĉꉞ�̊������݂邱�ƂɂȂ�B

�������Ȃ���A���[�}��q���̉����Ɣ��W�́A���ꂾ���ɂƂǂ܂�Ȃ��B�܂��J�[������̓w�͂ɂ�����t�����N�����̏�����ɓ�������A�����ŃK���A�����̉e�����A������������]�V�Ȃ������i�I���W�C�X���I�̃��[�}�E�t�����N�����^�C�v�̗�q���̐���)�B���ꂩ����߂āA�C�^������[�}�ɋt�A������āA�ēx�̉������قǂ�����āA���[�}��q���ƂȂ�̂ł���B

�����ĂP�U�Z���I�̃g���G���g����c(�P�T�S�T��P�T�U�R�N)�ɂ���Č��݂́A���[�}�E�J�g���b�N����~�T��q���̊�{�����肳���B����͂��̌�S���I�̊ԁA�L���p����ꂽ���A�����I�̑�Q�o�`�J������c(�P�X�U�Q�|�P�X�U�R�N)�̌���ɂ���āA�ӂ����щ�������A���s�̃~�T��q���ƂȂ����B

���������Ă��̗�q���́A��������ɂ�����A�P�T�O�O�N�̃L���X�g����q���̔��W�̐��ʂ��������̂Ƃ��āA�܂����̉ߒ��ɂ����āA�v���e�X�^���g������A����̍v�����͂������Ƃ�����������݂Ă��A���������Ƃ��đ傫�ȈӋ`��L���Ă���B

���ݗp�����Ă���A���[�}�E�J�g���b�N����̃~�T��q���ɂ́A�U���I�����������ꂽ�F��⎮�����A�����ۑ�����Ă���B���������Љ��ɂ́A�܂��A���݂̃��[�}�~�T��q���̍\���ƁA���̓��e�Ƃ��q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

���łɏq�ׂ��悤�ɁA���[�}�E.�~�T��q���́A��Q�o�`�J������c�Ȍ�ɍs��ꂽ�����ɂ��A���̗l�ȍ\���������̂ƂȂ����B

��A�J��(�~�T���n�߂镔��)

��A���Ƃ̓T��(���t�𒆐S�Ƃ�����q��)

�O�A���ӂ̓T��(���`�𒆐S�Ƃ�����q��)

�l�A��(�~�T���I���镔��)

�~�T�ɂ́u�_�̌��t�ƃL���X�g�̂ݐg�̂ɂ��H��v�Ƃ��p�ӂ���Ă��āA���Ƃ̓T��ɂ���Đ_�̌��t���A�����Ċ��ӂ̓T��ɂ���ăL���X�g�̂��炾���M�k�����ɗ^�����A����ɂ���Ĕނ�͖L���ɋ�������A���{����B(�J�g���b�N�T�珑�Q�W)

��A�J�Ձ@�����A�����A�J�n�̓��������Ȃ������v�f����Ȃ�B

�@���ՁA���Ղ̉̂̑��A�����͉�O���̂��B�I���K���t�y������ɑւ��ꍇ������B

�A�Ւd�ւ̕\�h�Ɖ�O�ւ̂�������

�i�Ձu���Ǝq�Ɛ���̂ݖ��ɂ���āv

��O�u�A�[�����v

�i�Ձu��C�G�X�E�L���X�g�̌b�݁A�_�̈��A����̌���肪�F����ƂƂ��ɁB�v

��O�u�܂��i�ՂƂƂ��Ɂv�B

�����Ŏi�Ղ��邢�͏��Ղ��A���̓��̃~�T�ɂ��ĒZ�������ł���B

�B��S(��S�̋F��)

��O���Ƃ��ɍ߂̍������Ȃ��A�i�Ղɂ��߂̂�邵�̐錾������B

���̉�O�̍߂̍���(��P�`��)

�u�S�\�̐_�ƁA�Z��̊F����ɍ������܂��B�E�킽���́A�v���ƌ��t�ƍs���Ƃɂ���āA���т��э߂�Ƃ��������B�c�c�v�̓P���g�������̔�Ղ̉e���ɂ���āA���������Ƀ��[�}��q���ɉ�����ꂽ�F��(�R���t�B�e�I��)�ł���Ƃ����B

�C�����݂̎^��(�L���G�E�G���C�\��)

�u���A�����݂��܂��B���A�����݂��܂��B�L���X�g��A�����݂��܂��B�L���X�g��A�����݂��܂��c�c�v

���c�O���S���I����ɂ́A�i�ՁA���̑��A����щ�O�ʼn̂��Ă����B

�D�h���̎^��(�O�����A�E�C���E�G�N�Z���V�X�A�ҍ~�߁A�l�{�߈ȊO�̓��j����)�B

(�V�̂��ƍ����Ƃ���ɂ͐_�ɉh���A�n�ɂ͑P�ӂ̐l�ɕ��a����B�v

�����āu�������ق߁A����^���A�E�E�E�v�E(���E�_���X�E�e)�������B

�E�W��F��

�i�Ձu�F��܂��傤�v�B

��O�͂��炭���ق��ċF��B

�����Ďi�Ղ͎���L���ďW��F����F��B

���̏W��F��͊J�Ղ̕����̌��тƂ��āA���e�I�ɂ͂��̓��̃~�T�́u�ŗL���v(���ꂼ��~�T���Ƃɕω������q�����̂��ƁA�v���v���E���Ƃ���)�ɊW���A�W���́i���̑O�́A���ՁA�E�L���G�E�E�O�����A�Ȃǂ̋F����ЂƂɏW�߂Ă܂Ƃ߂�F��)�̌`�����Ƃ�B

���Ƃ��Ύl�{�ߑ�P���j����

�u�S�\�̐_��A�N���Ƃɍs����l�{�߂̓T��(��q��)��ʂ��āA�킽�������ɁA�L���X�g�̎��ƕ����̐_���[����点�Ă��������B���X�A�L���X�g�̂��̂��ɐ����邱�Ƃ��ł��܂��悤�ɁB����̌����̂Ȃ��ŁA���Ȃ��ƂƂ��ɐ��X�ɐ����A�x�z���Ă������q�A�킽�������̎�C�G�Y�X�E�L���X�ɂ���āB�A�[�����v(�P�P�S)�B�@�@�@

�������F��̍Ō�̕����u����̌����̂Ȃ��ŁE�E�E�v�͌��т̌��t�Ƃ��Ă������܂��Ă���B

��A���Ƃ̓T��

�F��P�N��

�N�ǎ҂͘N�Ǒ�Ő���(����)��N�ǁA�I��ƈ�炷��B

��d�҂́u�_�Ɋ��Ӂv�Ɠ�����B

�G��������

�揥�҂����т��̂����N�����A��O��������B

�H��Q�N��

���ʁA�g�k�����ǂ܂��B

�I�A��������

�ꓯ�N�����ăA������(�n������)�����̂��B

�J�����N�ǂ̏���

�K�����̐��h�ƘN��

���Ղ܂��͎i��

�u��݂͂Ȃ���ƂƂ��Ɂv

��O

�u�܂��A�i�ՂƂƂ��ɁB�v

�u�E�E�E�ɂ�镟���v

��O�u��ɉh���v

�����ĕ����̘N�ǂ�����B

�L�^���̉���

���Ղ܂��͎i��

�u�L���X�g�Ɏ^���v

��O

�u�L���X�g�Ɏ^���v

�M����

�N�ǂ��ꂽ�����̂ЂƂɂ��āA�܂��̓~�T�����̂ЂƂɂ����Ă̐����B

���j������эՓ��̃~�T�̐����͋`���Â����,�T���̃~�T�A�̐����������߂��Ă���B

�Ñ㋳��ł́A�����̉��������͕��ʂł����B�A�E�O�X�`�k�X�͎��сA�n���L�A�������Ȃǂ𐔏T�����邢�͐������ԁA���X�Ə���ǂ��ĉ�����Ă���B

���c���I�⋳�c�O���S���I�̐������`�����Ă���B���������ۂɂ́A�I���P���I�Ȍ�A���[�}�ł͐�������ނ��݂��(F�E�A�V���[)�A���܂�s���Ȃ��Ȃ����ƌ�����B

�_�̌��t�̐鋳�͒����̋���ɂ����Ă��������Ă������A����������́u������ԁv�ɂ��������Ă���(H�E�L�����N)�B�@�@

��Q�o�`�J������c�������́A�N�Ԃ�ʂ��Đ����{���ɂ��Ƃ����A�M�̔�`�ƐM�����̍��{�����������̂Ƃ��āA��q���̖{���I�����ł���Ƃ��āA�傢�ɏ��サ�Ă��邱�ƁA���Ɏ���ƁA���ׂ��j���̃~�T�̐����́A���R�Ȃ��ɏȗ�����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƌ`���Â��Ă���_�ɒ��ڂ������B

�N�M�錾

�M�錾�Ƃ��ẮA�u���玮�̐M�錾�v�A����юg�k�M���A�j�P�A�E�R���X�^���`�m�[�v���M���̂R�`��������A���̂���������p���Ă悢�B

�O�����F��,(�Ƃ�Ȃ��̋F��).

��O�͍Վi�Ƃ��Ă̎���̖��߂��͂������߁A�l�тƂ̂��߂ɂƂ�Ȃ��̋F�����������B���̕��@��(�܂�����̕K�v�̂��߁A�����ɂ��������l�тƂƑS���E�̋~���̂��߁A����ɒ��ʂ��ċꂵ��ł���l�т��̂��߁A�M�����̂̂��߁A�Ȃǂ̊肢�����ՁA���邢�͐揥�҂��F��A��O�͂Ƃ���

�u���A��������������ʼn������v�A

���邢��

�u���A�������̋F����ĉ������v�Ɠ�����B���̋����F��͌Ñ�̗�q���ɂ����ĕ��ʂɍs��ꂽ����(�N�������X�̗�q���Q��)�ł������B���[�}��q���ɂ����Ă̓J�m��(��q)�̒��Ɏc�����B�����������͂����i�Ղɂ���ċF������̂ł������B����̃o�`�J������c�Ȍ�̉����ɂ���āA������x�Ñ㋳���̂Ƃ�Ȃ��̋F�肪��������邱�ƂƂȂ����B

H�E�L�����N�́A�J�g���b�N���k�̑������A��Q�o�`�J������c�̗�q���V�ɑ��ĂƂ�ł��낤�A�ے�I�ȑ��x��\�z���āA�ނ�͂��̂悤�ɔ��_����Ə����Ă���B�ނ�͌����A����c�̌���́A�Â��ǂ��J�g���b�N�̓`���ɔ�����ƁB

���̗��R�Ƃ���

�@�J�g���b�N����́u���ł����̂悤�ł������B�v

�A�u���܂ł��̂悤��(����c�̌���̂悤��)���Ƃ͌����ĂȂ������B�v

�B�u�������̋���ł͂���͎��s�s�\�ł���v

�Ƃ����B

�������Ȃ���ނ�̌����u�Â��ǂ��J�g���b�N�̓`���v�Ƃ́A������q�̂Q��N�̗��j�ɔ�ׂ�A�ق���ŋ߂́A�܂�ނ�̏��N����̋���̓`�����Ӗ����Ă���ꍇ�������B����ɂ������āA�����q�̖{���ɗǂ��`����m���Ă���҂����́A�ނ�̌����������R�������āA���̗�q���V�ɂ����^������Əq�ׂ�����B

���Ȃ킿��q���V�ɂ���āA�����V������q�ɓ����������̂́A���j�̌���ɏƂ炷�Ȃ�A

�@�u���ł����̂悤�ł������v�̂ł���A

�܂������p������A���邢�͑��`�I�Ȃ��̂Ƃ��ꂽ��q�̏��v�f�ɂ��ẮA

�A�u���܂܂ł��̂悤�Ȃ��Ƃ͌����ĂȂ������v�ƁB

�����čŌ�ɁA����̗�q�̐������`������͂���āA�l�I�ȁA���邢�͕����I�ȋ������̌����ł���Ƃ���̑����̏��v�f�́A

�B�u�������̋���ł͎��s�s�\�ł���v�ƌ������Ƃ��ł���ƌ����Ă���B

�܂��ƂɎ����ɕx�ޔ����ł͂Ȃ��낤���B(H�E�L�����N�w����c�Ɍ���ꂽ����x������A�����P�X�U�Q�N�A�P�Q�O��)

�O�A���ӂ̓T��

�P��[�̉�

�����F�肪�I��ƕ�[�̉̂��n�܂�

�Q��[�̍s��p���ƂԂǂ������Ւd�ɉ^���B�܂�����̈ێ���A�n�����l�тƂ������邽�߂̌���������������B

�R�p����������F��i�Ղ͍Ւd�ɍs���A�p������Ȃ��璾�ق̂����ɋF��i�����j�B

��11��

���[�}�E�̓g���b�N����̃~�T��q��(����)

�O�A���ӂ̓T��(����)

�i20�j�Ԃǂ����̏����\�i26�j��[�F��

��[�̉̂��̂��Ă���ԂɁA�Ԃǂ����A�p���A�J���X(�t)�Ȃǂ̏������Ȃ����B�����Ɍ������W�߂����B���̊ԁA�i�Ղ͒��ق̂�����(���邢�͒ᐺ��)��[�����̋F����F��B��[�̍Ō�ɁA�Ւd�̒���������g���ĉ�O�ɌĂт�����B

�u�F����A���̂��������̂��A�S�\�̐_�ł��镃������Ă�������悤�ɋF��܂��傤�v�B

�ꓯ�͎i�ՂƂƂ��ɂ��炭���ق̂����ɋF��B

�����Ďi�Ղ̕�[�F��

�u�������ݐ[���_��A��ЂƂ�q�̎��ɂ���Ă킽������������邵���������B�킽�������̗͂ł͓��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̌b�݂��A�\���˂̂����ɂ��ɂ���ĖL���ɂ����������Ƃ��ł���悤�Ɂv�B(���L�̎������)�B

���\���ӂ̋F��[�i27�j�����O��i28�j����(�e����A�j���ɂ���Ĉ�������̂��p�ӂ���Ă���)�\�i104�j���ӂ̎^��(�T���N�g�D�X)�A��(��)���͊��ӎ�(���E�J���X�e�B�A�����`��)�̎n�߂ɂ����ꂽ�A�^���Ɗ��ӂ̎^�̂ł���A�L���X�g����q���̂Ȃ��ōł��Â����j�������̂ł���B���̍\���Ǝ����͋I���Q�Q�O�N���̃q�b�|�����g�X�̗�q��(�O�q)�Ŏ�����Ă���B

(���L�̎���̏���)

�u���Ȃ镃�S�\�ɂ��ĉi���̐_��A��L���X�g�ɂ���Ă������Ȃ������������ӂ̋F��������܂��B�߂̂����L���X�g�͋ꂵ�݂��ɂȂ��A�߂тƂɑ����Ă������Ă��������܂����B�L���X�g�̎��͍߂𐴂߁A���̕����͂킽�������ɋ~���������炵�܂����B�V���n�����ׂĂ̓V�g�ƂƂ��ɁA�L���X�g���������Đ₦�Ԃ����̂��܂��v�B

�����̏I���Ɏi�Ղ͎�����킹�A��O�ƂƂ��Ɏ��̊��ӂ̎^�̂��̂����A�܂��͏�����B

�u���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁA���Ȃ邩�ȁA���R�̐_�Ȃ��B�c�z�U���i�v

���i105�j�i�Ղ̘N���[�i106�j�l�X�̂��߂̋F��c(�ȗ�)(117)

������肤(�G�s�N���[�V�X)�[(118)�����(121)�L�O�ƕ�(�A�i���l�[�V�X)(122)�i�Ղ̋F��c�c�B

�P�X�U�W�N���A�]���̃��[�}��(�T��)�ȊO�ɎO�̓T�������R�I���Ƃ��Ă����ꂽ�B���̒��S�͐����ł���B

�i��

�u��C�G�Y�X�͎��̑O��A�Ƃ��Ƃ���Ƀp�������A�V�Ɍ������đS�\�̐_�\���̕��@���Ȃ������A���ӂ��@�����ďj�����A�����Ē�q�ɗ^���ċ��ɂȂ�܂����B

�w�F�A���������ĐH�ׂȂ����B����͂��Ȃ��̂��߂ɓn�����

�킽���́@���炾�ł���x�B

�H���̏I���ɓ����悤�ɁA�Ƃ��Ƃ���ɔt�����A�܂��A���ӂ������ďj�����A��q�ɗ^���ċ��ɂȂ�������B

�w�F�A������Ĉ��݂Ȃ����B����́@�킽���̌��̔t�A���Ȃ������Ƒ����̐l�̂��߂ɗ�����āA�߂̂��邵�ƂȂ�@�V�����i���̌_��̌��ł���B������킽���̋L�O�Ƃ��čs���Ȃ����v�B

�i��

�u�M�̐_��v

��O

�u��̎����v���A�������������悤�A�傪������܂ŁB��̎������A�������������A�����m�点�悤�A����������܂Łv�B

�i�Ձi121�j�L�O�ƕB�A�i���l�[�V�X)

�u�킽�������[��d�҂Ɛ��Ȃ閯�\���A���܁A��q�@�킽�������̎�E�L���X�g�́@�Ƃ��Ƃ����A���҂̂�������̕����A�h���̏��V���L�O���āA���Ȃ��̗^����ꂽ�A���܂��̂̂�������A�����Ƃ��Ƃ��@����̂Ȃ������ɂ��A�i���̐����̃p���Ƌ~���̔t���A�h���̐_�@���Ȃ��ɂ����܂��E�E�E�v�B(�����s���[�}�T���t)�B

�����̋V�i152�j��̋F��c�c�c�i155�j���a�̂������i156�j�p���̕����i157�j���a�̎^��(�A�j���X�f�B)�c�c�c�i160�j�i�Ղ̔q�́i161�j�M�҂̔q�́c�c�c�i166�j�q�̋F��B

���a�̎^��

�u�_�̏��r�A���̍߂������������r��A����������݂��܂��B�E�c�v

���`�̎n��ɉ̂���̂Ƃ��Ē�������ɗ�q���ɓ����ꂽ���́B

�l�A��

�i167�j���m�点�i168�j�h���̏j���A

�i��

�u��͊F����ƂƂ��Ɂv

��O

�u�܂��i�ՂƂƂ��Ɂv

�i

�u�S�\�̐_�A���Ǝq�Ɛ���̏j�����F����̏�ɂ���܂��悤�Ɂv��O

�u�A�[�����v�B

�i169�j�Ղ̂������A

�i��

�u���ӂ̍ՋV���I���܂��B�s���܂��傤�B��̕��a�̂����Ɂv��O

�u�_�Ɋ��Ӂv�B

�i170�j�ޓ��c�c�c�B

�u�~�T��q���v�́u�~�T�v�́A���̎i�Ղ́u�E�E�E�I���܂��B�s���܂��傤�E�E�E�v�̃��e���ꂩ��R���������́B

�~�T��q�����V�̏��_

��A�~�T��q�����v�̍��{

�P�X�U�R�N�ɔ��z���ꂽ�u�T�猛�́v�́A��j�o�`�J����c�ł́A�~�T��q�����v�̍��{���A��q�ɂ��Ă��i�q�I(�q��I)�A����I�A����ї�q�w�I�Ȑ����������Ɋ�Â��������̂ł��邱�Ƃ������炩�ɂ����B

�@��q�̎i�q�I����

������(10)�ɂ��A��q�͋���̏��������߂������_�A�܂�����̂�����͂�����ł錹��ł���B�L���X�g���k�̗�I�������A�Ȃɂ����܂��L���ɂ����̂͗�q�ł��邩��A���̌b�݂��A���m���Ɏ�����������悤�ɂ��邽�߂ɁA��q�̍��V���͂��邱�Ƃ͋}���ł����(21)�B

�A��q�̋���I�Ӌ`

��q�͂܂��L���X�g���k�ɂƂ��āA�傫�ȋ���I���l�����܂�ł���(33)�B�܂��_�͗�q��ʂ��Ė��Ɍ����A�L���X�g�͕������������邩��ł���B�����Ė��́A�̂ƋF��Ƃ������Đ_�ɓ�����B���̖��̋F��A�́A�s���ɂ���āA����ɐϋɓI�ɎQ������l�тƂ̐M�͗{���A��������A�S�͐_�ɂނ�����B������ɂ���āA�l�тƂ͗�q�̌b�݂��A�����������L���Ɏ邱�Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߂ɗ�q��������q�`���̐������K�v�ł���B

�B��q�w�I�����q���A�_�̐���ɂȂ�s�ς̕����ƁA����E�n��Ȃǂɂ��������āA�ω��\�ȕ����̓����Ȃ��Ă��邱�Ƃ������炩�ɂ����̂́A��q�w�̍v���ł���(21��23)�B

��҂́A�ω��\�ȕ������A����ƂƂ��ɁA�K���Ȃ��̂łȂ��Ȃ�����A���邢�͗�q�̖{���ɓK�����Ȃ����̂��A��q�̒��ɍ������Ă���ꍇ�͕ύX���ׂ��ł���B�܂������ŁA���S�ȓ`����.���ꂪ�K�A�������͕K�v�ƍl��������̂ł���A���Ƃ����łɂ����ꂽ���̂ł����Ă��A������x�����ׂ��ł���B����ɁA�L���X�g����q�̓����������炩�ɂ����̂͗�q�w�A�Ƃ��ɍŋ߂̗�q�^���̐��ʂł���B���q�Ƃ͂P�j����W�߂�B�Q�j����͐����ɂ����ăL���X�g�ɂ��ċL���ꂽ���Ƃ�N�ǂ��A�R�j���ӎ�(���D�J���X�e�B�A�����`��)���A��̏\���˂̎��ɂ�鏟���ƊM���Ƃ��ďj���A�̃L���X�g�ɂ����Đ_�Ɋ��ӂ��邱�Ƃł���(6)�B�܂���q�ł͂��ׂĂ̐l���ЂƂɏW�܂�A����Ő_���^���A�ɉ�����̔ӎ`�ɂ�������(10)�B�܂���q�́A�L���X�g���k���ЂƂɏW�܂鏊�ł���A�����Ő_�̌��t���A���ӂ̏j���ɎQ�����A��C�G�Y�X�̎��A���A�����Ɖh�����v���N���A�_�Ɋ��ӂ������邱�Ƃł���(106)�B

��A�_�̌��t�̋���

��q�ɂƂ��Đ����͍ł��d�v�ł���(24)�B�u�����́A��q�̋K���ł�����.��q�͕����̋K���ł͂Ȃ��v(E�D�v���c�B���� SJ)�B����͐����N�ǂ�A�u�����ɏd�v������������݂̂Ȃ炸�A���т̏��a�A��q�̉���F�肪�A�����̂��Ԃ��A��������킫��������̂ł���A�܂���q�̍s�ׂƂ��邵�Ƃ́A��������͂����Ă��̈Ӗ�����̂ł���B�����N�ǂɂ��ẮA�]����肢�������L�x�ɁA���l���������A���K�����̂��I���悤�ɔz�����邱��(35)�B���N�����ЂƂ̎����Ƃ��āA�����̎�v�ȋL�����A��O�̑O���N�ǂ���邱��(51)�B�����ĂȂɂ��������ɂ�鐹���̐��������́A��q�̂Ȃ��Ă͂Ȃ�ʗv�f�Ƃ��đ��d����˂Ȃ�Ȃ�(35)�B

�O�A�u���Ƃ̓T��v�Ɓu���ӂ̓T��v

�V�����~�T��q���́A���t�𒆐S�Ƃ����u���Ƃ̓T��v�ƁA���`�𒆐S�Ƃ����u���ӂ̓T��v�Ƃ��琬�������Ă���B���������҂͑��݂Ɍł�����Ă��āA��q�Ƃ��Ă͂ЂƂł���(56)�B

�l�A�u���Ƃ̓T��v�݂̂̏ꍇ���\�ł��邱��

��q����(35)�́A����̑傫�ȏj���̑O��A���邢�͑ҍ~�߁A�l�{�߂̏T���A�܂����j���A�j���Ɂu�����̓T��v���܂܂Ȃ��A�u���Ƃ̓T��v�݂̂̏A�s���A�����߂Ă���B����������͗�q���Ƃ��ď[���Ȃ����ł���Ƃ��Ă���B���̏����́A�{���A�i�Ղ̐��̏��Ȃ����E�̏��n����l���������̂ł��������A���͂������Ă͂��̂悤�ȏ������Ƃ��Ă͂��Ȃ��B���̌��ʁA�u���Ƃ̓T��v�̂݁A�Ƃ�����q�̐V�����`�����A�J�g���b�N����ł�����ɒ蒅������(�P�X�U�S�N�A�V���g�E�b�g�K���g�̃J�g���b�N���A�h�t�i�[��i���i�Ղɂ��~�T)�B

�܁A��픆�`�̎��H

������p���ƂԂǂ����ɂ���픆�`�́A��q���͂ɂ��A�i���̔��f�ɂ���Ď����Ă悢�����J����Ă���(55)�B

�Z�A�i�ՂƉ�O�̕��S�Ɖ�O�̗�q�ւ̐ϋɓI�Q��

�V�����~�T��q���ł́A��q�̏��v�f�̂��ꂼ�ꂪ�A�i��(���E�ҁ[�i����)�Ɖ�O�Ƃ̊ԂŁA���S���������A���������̗��҂��A������������ƂЂƂɑg�ݍ��킳���悤�ɋ�S���͂���Ă���B����ɂ����Ă܂��L���X�g���k���A��q�ɂ������āA���W�ȁA���邢�͖����̖T�ώ҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��q���ƋF���Ɖ̂Ƃ�ʂ��āA��q�ɍs���I�ɎQ������悤�����߂��Ă���(48)�B�u���Ƃ̓T��v�̏I��́u�����F��v(�Ƃ�Ȃ��̋F��v�ւ̉�O�̐ϋɓI�Q���͂��̈��ł���B���̐V�����~�T�̗�q���ɂ����āA�u�]���v�Ɋւ���v���e�X�^���g�ƃJ�g���b�N�Ƃ̈ˑR�Ƃ��č��{�I�ȍ��ق͑傫�ȉۑ�̂ЂƂƂ��Ďc���������ɂ�������炸�A�S�̂Ƃ��āA��q���̗̈�ɂ�������݂��ƈ�v�ւ̓����́A�傫���O�i�����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B

��P�Q��

�L���X�g��������(���[�}�E�J�g���b�N����ȊO�j�j��q��

�@�����L���X�g����̗�q���́A�T�ς���A�Z�́u�o���v�[�iL.�t�F���g��ʂ��Ĕ��W����B�����ā@��������̔��W�́A�������Ȃ������Ă���B

�@���̂ЂƂA���[�}�E�J�g���b�N����̃~�T��q���ɂ��ẮA���łɂƂ肠�����B���Ƃ̌܂�������ƁA���^�[�h����A������A���v�h����A�h�i�h-�������{��`�h�ɂ����ƂÂ�������A�����ē�������̗��q���ł���B

�@���^�[�h����̗�q���̔��W�́A�����܂ł��Ȃ����v�ҁE���^�[�̓����ɁA���̒[�������߂邱�Ƃ��ł���B

�@������̗�q���́A�p���ɂ�����A�������[�}�E�J�g���b�N����̗�q���̓`������o�����A���^�[�h�A���邢�͉��v�h����̗�q�Ƃ̌𗬂�e���̂��Ƃɔ��W����B

�@���v�h����̗�q���́A�X�C�X�̉��v�҃c���B���O���ɕ����Ƃ��낪�傫���B�ނ́A��X�̎��݂̌��ʁA��������́A�������S�̗�q(�v���k�D�X)�ƁA�o�[�[���̖q�tJ�BU�E�X���K���g�̗�q�����Q�l�ɂ��āu���t�̗�q���v��Ҏ[����B

�@���v�҃J�����@���́A�X�g���X�u���O���o�R���āA���̃c���B���O������A��q���̓_�ŁA�����̉e��������B

�@�h�i�h�\�������{��`����́A��q���̍��{���A������������̂��߂�B�������������A�L���X�g���̗�q���ɂ��āA����قǖ��m�ȁA��̓I�Ȏw����^���Ȃ����ɁA���̗���̍��������B

�@�܂���������ɂ����ẮA�I���P�Q�O�O�N������A�N���\�X�g���X����уo�V���E�X�̗�q�����A�����ς�����������S�̗̂�q���ƂȂ�B

�@

�@�������́A��Ƃ��āA���^�[�h����щ��v�h����̗�q���������ł͂Ƃ肠���A�K�v�ɉ����đ��̕�������Ă��A�ȒP�ɂӂ�邱�Ƃɂ������B

��A���^�[�h����̗�q��

�P�j���^�[�̗�q�����Ƃ��̉��v�B

���^�[�̗���́A�������[�}�E�J�g���b�N����̗�q�����̏������߂������̂ł����āA���̔p���ł͂����B�u�������͂��̂��ׂĂ������������B�ǂ����͎̂c���ł��낤�v���^�[�@�~�T�̒����v�B���^�[�ɂ��A�_�̂��t����ד`�����鏊�ɁA�L���X�g�Ό��Ղ����B�鋳�҂̌��t��ʂ��āA�_�����g��������̂ł���B

�@�P�T�S�S�N�̃g���K�E�̏鋳���q�����ɂ����āA���^�[�͂����B

�u�������̈�����傲���g���A���̐��Ȃ���t�ɂ���Ď������Ɍ��A���������܂��A�F��Ǝ]���Ƃ������Ď�ɓ�����A����ȊO�̂Ȃɂ��̂��s���Ȃ��悤�ɁA�������̂��Ƃ̂��߂ɂ��̐V���������͌��Ă�����̂ł���v�B

���^�[�̗�q�Ɋւ��钘��Ƃ��Ắu����̃o�r��������ɂ��āv(�P�T�Q�O�N)�A�u����̗�q�����ɂ��āv(�P�T�Q�R�N)�A�u�~�T�Ɛ��`���̒����v(�P�T�Q�R�N)����сw�h�C�c��~�T�x(�P�T�Q�U�N)����������B

�@�Ƃ��ɂP�T�Q�R�́u��q�����v�ł́A���^�[�͗�q�̖��_���Ȍ��ɂ܂Ƃ߂Ă���B�����ė�q���A�Ȃ������鋳(����)�̖��߂��A�����Ɛ���ɂ������Ɗ�]���Ă���B

�@�����������ɁA���^�[�́A�������g���A�����܂ł���������̗�q�`���̂��Ƃɂ��邱�Ƃ����o���A�]���̃��[�}�E�J�g���b�N����̃~�T��q���́A���̂����ɑ����̖��_��L����ɂ�������炸�A�u�L���X�g���I�R���v��ێ����Ă���ƍl���Ă���B

�u�~�T�Ɛ��`���̒����v�ł́A�����̋���ŏ]���̃~�T��q�����ߌ��ɂ��������ꂽ��A�p�~���ꂽ�肵�Ă��錻���J���A���̗l�ȁu�M�◝���Ȃ����āA�������˖Ґi���v���邢�́u�ڐV�������̂�������сA�ڐV�������Ȃ��Ȃ�Ƃ����ɔp������悤�ȁA�C�܂���ŋC�ނ��������A���v�ɑR���āA���^�[�́A��r�I�����₩�ȗ�q�����V�̒�Ă��s���Ă���B�@�@����ɂ��Ε����I��q���̐���̖ړI�́A�]���̃~�T�̏����Ƃ��̐M�I�g�p�ɂ���̂ł����āA�����Ă��̔p�~�ł͂Ȃ��B�~�T�̂�����u���t�̓T��v�������ɂ������ẮA�킸������̏C���ȊO�́A���̂܂����Ă���B

�@����ɂ������āA��(�J�m��)�ɂ��ẮA���^�[�͗e�͂̂Ȃ����ς��قǂ����Ă���B���Ȃ킿�J�m���S�̂ɂ��āu�]���̂Ђт��̂��邷�ׂĂ̂��̂������A�����Ő��Ȃ���݂̂̂��v�ۗL���A�������悤�Ǝ��݂��̂ł���B

�@���^�[�́w�h�C�c��~�T�x�́A�ނɂ��A�����ĕ����I��q�́A��ʓI�Ȋ�Ƃ��ĕҎ[�����̂ł͂����B�w�h�C�c��~�T�x�́A�l���ǂ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��u�����āv�ł͂Ȃ��B�ނ���L���X�g���̎��R�ɂ��������A���v���ɑ����ėp���邱�Ƃ�ނ͊�]���Ă����B�������Ȃ��炻��ɂ�������炸�A���̃��^�[�́w�h�C�c��~�T�x�́A���̌�̃��^�[�h�����q���̊�{�ƂȂ�A���̎���́A���݂��ς���Ă��Ȃ��B

�Q�j�����h�C�c�������[�e������(VELKD)�̗�q���B

�@���łɏq�ׂ��悤�ɁA���^�[�̗�q���V�Ɋւ��鏔��ẮA���[�e���h����̗�q���̍��{�ƂȂ������ł��邪�A����͂܂��A���j�I���W�̂Ȃ��ŁA���������̕ϗe�Ɖ��V���J��Ԃ��āA�����̗�q���ɂ��������̂ł���B

�@�����ɐ����I���^�[�h�ɑ�����A�����h�C�c�������[�e������(�n�m�[�t�@�[�A�o�C�G�����A�u���E���V�����@�C�N�A�V���E���u���N�����b�y�A�m���g�G���r�G���e�B����̍����g�D)�̐����Ɛ��`�����������q�u�����~�T�v�A����сu�鋳��q�v�����Љ��B

�u�����~�T�v

�\�\�I���K���O�t

�@�u�߂̍����v���Ƃ��Ȃ������̋F��(�R���t�B�e�I��)

�͂��߂̉́\�F��[�߂̍����̂����߁[�F��[(��O)�A�[�����B

��A�͂��߂̕��i�F��̕��j

�@���Տ��i���̑��j�͂��߂̉́E���邢�͉h������[�L���G(���̑��Ɖ�O�ƂŌ��݂�)�\�O�����A(�N�ǂ������͘N���`����)�\�W��(�͂��߂Ɉ��A�E�s(�i����)�u��݂͂Ȃ���ƂƂ��Ɂv�s��O�t�u�܂����Ȃ��̗�ƂƂ��Ɂv�E�F��)

��A���Ƃ̕�

�@�g�k���N�ǁ\(��O)�A�������[(���̑�)�A����������[(��O)�A�������[�O���f���A���̉�(�T�́A�������͓����̉�)�\�������N�ǁ\�M����(�̂����A���邢�͘N�ǂ���)�\�����\�����̂��Ƃ̉́\���m(�����E�Ȃ�)�\���ӂ̕�(��O�̉́A���邢�͐��̑��̉̂ƂƂ���)�\��ʋF�����Ƃ�Ȃ��̋F��i���������`�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̂��Ǝ�̋F��[�u�I���̕��v�ɑ����B

�O�A���`�̕�

�@�����i�s�i���ҁt�u��݂͂Ȃ���ƂƂ��Ɂv�s��O�t�u�܂����Ȃ��̗�ƂƂ��Ɂv�s�i���ҁt�u�S�����������Ȃ����v�s��O�t�u��ɂނ����Ă����Ă��܂��v�s�i���ҁt�u��Ȃ鎄�����̐_�Ɋ��ӂ��܂��傤�v�s��O�t�u����͐������Ȃ��ׂ����Ƃł��v�s�i���ҁt�����̋F��[�T���N�g�D�X�[��̋F��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|