風邪には抗生物質の使用は正しいのか・・・

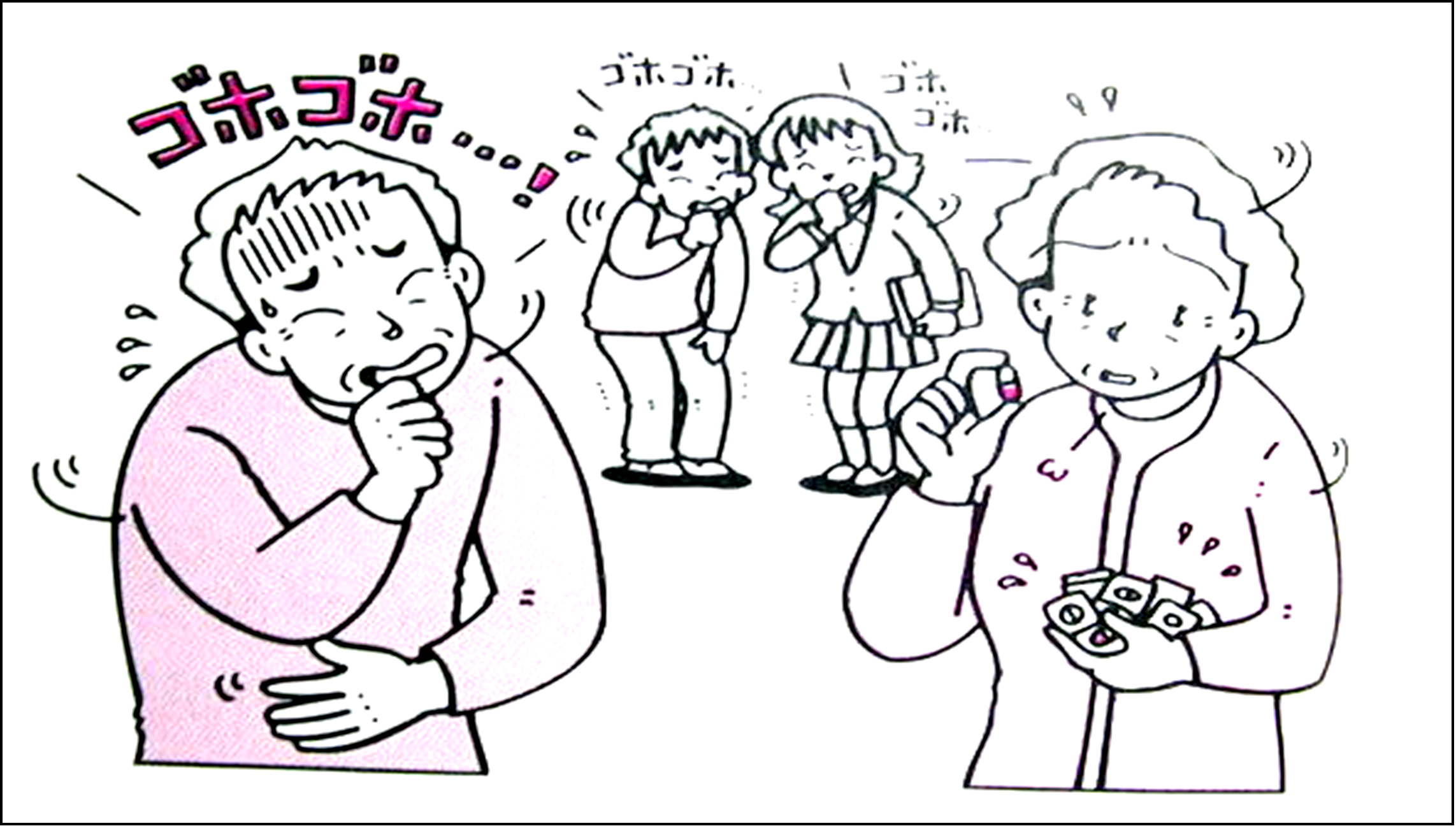

多くの風邪に抗菌薬(抗生物質)は効かない。原因が細菌ではなくウイルスだからだ。しかし、実際の診療の現場では抗菌薬が処方されることが多いとされる。

池上総合病院(東京都大田区)の小児科科長、辻祐一郎(55)は数年前、ウイルス性の風邪とみられる症状で訪れた子供の母親に抗菌薬の処方を断った。すると母親はこう訴えた。

「この子には効くんです。いつも効きますから」

母親の思い込みかもしれないが、身近で看病する保護者の“経験”をむげにするわけにもいかない。

「多くの小児科医は風邪に抗菌薬が効かないと知っていて、出さないようにと考えている。しかし、保護者に納得してもらえないことがよくある」と辻は打ち明ける。丁寧に説明して理解を求めることにしているが、「あの先生は出してくれたのに」「薬を出してくれないなら別の病院に行く」と言われた経験を、多くの医師が持つ。

国立国際医療研究センターの特任研究員が行ったインターネット調査では、ウイルスに抗菌薬が効くと考える人は半数近くに上り、約2割の人は「風邪で受診したら必ず抗菌薬を処方してほしい」と考えていた。こうした意識が、不要な抗菌薬の処方につながっている可能性がある。

薬との付き合い方も問題だ。平成26年に「くすりの適正使用協議会」が行った調査では、3人に2人の親が自分と同じような症状が出た子供に、自分の処方薬の残りを飲ませていた。また、3人に1人の親は、医療機関で処方された薬を自分の判断で量を調整して子供に飲ませたことがあると答えた。

抗菌薬に限った調査ではないが、厚生労働省の担当者は「処方された抗菌薬は、決められた期間飲み続けないと、生き残った菌が耐性化する恐れがある」と指摘する。

一方の医師の側はどうか。抗菌薬の問題を語るとき、医療関係者の間で長らくささやかれていたのが「開業医、特に小児科で抗菌薬が多く処方され、それが耐性菌につながっている」というものだ。

長年、抗菌薬問題に取り組んできた中浜医院(大阪市旭区)院長の中浜力(63)は4月、学会で興味深い調査結果を発表した。今年1月、耐性菌についてネットアンケートを行い、内科、小児科、耳鼻科などの開業医と勤務医約600人から回答を得た。

結果、風邪の症状に対して抗菌薬を処方する割合に開業医と勤務医の差はほぼなかった。また、抗菌薬を処方する理由として、もっとも多かったのが「ウイルス性か細菌性かの鑑別に苦慮する」(35%)という医師側の事情によるもの。よく言われる「患者の希望」は半分の17%にとどまった。

こうした医師の参考にと厚労省と日本医師会は5月中にも、診療現場を変える可能性がある手引を公表する。風邪の症状を訴える患者に不適正な抗菌薬の処方を減らすよう導く「抗微生物薬適正使用の手引」だ。作成に携わった国立国際医療研究センター国際感染症センター長の大曲貴夫(45)は「内容は細かく、処方行動に影響を与えるものだ。診療現場にショックを与えるかもしれない」と話す。

今後さらに詳しい調査を計画中という中浜は「耐性菌の問題は開業医が悪い、小児科が悪いという問題ではない。処方習慣を変えることは難しいが、医師自らが社会的責任を自覚して適正使用を実践する必要がある」という。

耐性菌を減らし、今ある抗菌薬を長く使える社会は医師、製薬、国民の3者が共同で取り組むことで初めて実現する。(敬称略)

2017,5.9 産経新聞