発見!? 宇宙生物

2015年11月発売

汐文社

本文執筆・イラスト:北村雄一

概要:

私が子供の頃、学校の図書館には火星や金星を舞台に冒険するという小説がたくさんありました。太陽に一番近い灼熱の惑星、水星にさえも生物が考えられていました。

ですが、私が生まれた時には月にアポロが着陸し、太陽系の惑星に次々に探査機が送り込まれていた時代です。そして、火星や金星が生物の生存に適していないことが明らかになっていきました。当然、火星や金星で冒険する物語も消えていきます。

一方、1995年に系外惑星ペガスス座51番bが発見されて以来、多くの太陽系外惑星が見つかってきました。そうしたものの中には、生物の生存に適していると思われるものもあります。

以上のような太陽系探査と系外惑星発見の歴史を踏まえつつ、もしもこうした系外惑星に宇宙生物がいたらどのような姿をしているだろう? ということを考えていくのが「発見!? 宇宙生物」の内容です。

しかし、まったく地球と関係ない生物を想像したり予測することは、実際にはできません。確かに世の中には、知的生物なら2本の足で歩き2本の腕を持ち、大きな頭と立体視できる正面を向いた二つの目を持つはずだ、つまり宇宙人は人間に似ているのである。そう考える人もいます。100年前の小説家ウエルズもそのように考えていました。

しかし、本書でも述べるように、この条件を満たしながら、人間とはまったく体の構造が違うシャクトリ星人を導くこともできます。2本の足、2本の腕、二つの目、ここまで特徴を指定しても、=人間である、という公式は成り立ちません。

つまり、ゼロから宇宙生物を考えることはまったく不可能なのです。

とはいえ、想像できないから何も描かないよ、では面白くありません。そこで、もしも地球の生物がその惑星や衛星にいたらどうなるだろうか? という仮定を置く事で、想像をより具体的にすることとしました。こうすれば生物の限界と可能性、環境における進化と生存の条件を実感することも出来るでしょう。

赤色矮星をめぐる地球型惑星は自転と公転が一致して、惑星の半分は永久に夜であり、半分は永久に昼です。これはかつて物語で考えられていた水星の世界と似ています。このような環境にもしもシロクマやラクダがいたらどうなるか?

あるいは、惑星の中には、液体の水を保持できる領域を運行するものの、強烈な楕円軌道で主星をめぐるものがあります。こうしたエキセントリック・プラネットは巨大ガス惑星なので、地球のような生物はいないでしょう。しかしその衛星には水と大気があるかもしれません。そしてそこなら生物もいるでしょう。ただし、その衛星の温度変化は地球よりはるかに極端になります。

ではこうした衛星で生活できるとしたら、それは地球のどの動物で、そしてどんな姿になるのか? それを考察しつつ、衛星の有り様を見ていきます。

以下は裏表紙

:章の構成

太陽系を探せ

宮古島の民話(「月と不死」より引用)と、かぐや姫、さらにケプラーの月生物からウエルズの火星人、アシモフの火星人、ベリャーエフの金星生物、キャプテン・フューチャーの水星熊など、太陽系内におけるかつての空想と惑星探査の歴史を紹介。

謎の惑星Fを探せ

赤色矮星グリーゼ667Cをめぐる惑星fの世界。宇宙シロクマ、宇宙ラクダ、宇宙ジカなどが登場します。当初、この章ではグリーゼ581とそれをめぐる惑星gを舞台として想定していました。この惑星は生命が存在可能な領域をめぐっているので、論文が幾つも書かれていたからです。

Pierrehumbert 2011. A Palette of Climates for Gliese 581g. The Astrophysical Journal Letters,

Hu and Yang 2014. Role of ocean heat transport in climates if tidally locked exoplanets around M dwarf stars. PNAS

一方、この惑星の存在を示す証拠は、いわばノイズではないかという意見があります。そこでグリーゼ667Cとその惑星fに舞台を移したのですが、この惑星fについても、これはノイズではないか? という論文があります。

Feroz and Hobson 2013. Bayesian analysis of radial velocity data of GJ667C with correlated noise: evidence for only 2 planets. MNRAS

ですからこの章における内容は、惑星fを舞台にしているものの、もっと抽象的な舞台設定で、赤色矮星をめぐる地球に良く似た惑星を考えた場合、だと思ってください。またそう考える限り、グリーゼ581の惑星gについて書かれた論文は応用が可能でしょう。

さて、赤色矮星は宇宙で一番数の多い恒星で、寿命も長く、しかも地球型惑星を持っている場合、今の人類の技術でもみつけやすいという様々な長所があります。しかしその一方で、赤色矮星をめぐる生存に適した地球型惑星は、地球とかなり異なる環境となります。

まず赤色矮星は地球の太陽よりずっと小さい恒星で、しかも温度も3000度程度とかなり低い星です。このため、液体の水が存在できるほど惑星が暖められるには、惑星は恒星から非常に近い場所をめぐっていなければいけません。この場合、惑星には潮汐固定がかかります。

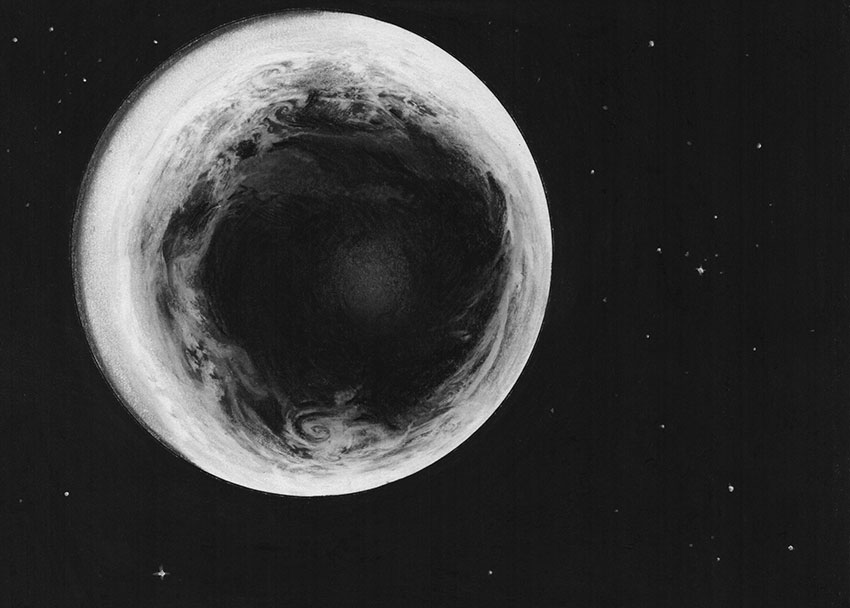

地球の月を見れば分かりますが、大きな天体の近くをめぐる小さな天体は、相手に対して絶えず同じ面を向けるようになります。これが潮汐固定です。つまり赤色矮星をめぐる水のある地球型惑星は、同じ面を赤色矮星に向けることになるわけですね。ですから惑星の片面は太陽である赤色矮星を向いたまま、永久に昼が続くことになります。昼半球の中心は太陽が天頂から動くことなく、永久の日射の元、非常な高温になるでしょう。

そして惑星の反対側は太陽を向くことなく、永久に夜が続く極寒の世界になります。このため、赤色矮星をめぐる生存に適した地球型惑星は、片面は凍結して真っ白に、もう片面は溶けた水と海洋が広がることになります。これをアイボールアース。すなわち眼球地球と呼びます。

以下はグリーゼ581の惑星gの想像図ですが、アイボールアースとはこういう姿をした惑星です。

本章の舞台となるグリーゼ667Cの惑星fもこれとよく似た世界だと考えてください。ただし、アイボールアースは海流がないと仮定した、いわば理想化した惑星の姿です。海流の存在を仮定すると、夜半球も完全に凍結することなく、永久の夜の元に海が流れ、その周辺に氷が広がるという状況が成立することも報告されています。本章で登場する宇宙シロクマはそれを元にしたものです。

惑星fの夜半球は冬の北極と似たり寄ったりの温度なので、地球のシロクマを惑星fの夜半球に離しても生活できるだろう、ということを根拠に描いています。ただし地球の北極には昼がきますが、惑星fの夜半球には昼がやってきません。永久に夜が続きます。永久の夜と氷の海でも生活できるように考えると、このような姿でなければならない、という話が続きます。これはかつてキャプテンフューチャーで設定だけで登場した水星熊のいわば現代的な焼き直しと考えてかまいません。

そして宇宙シロクマ、そして宇宙ラクダに続くのは宇宙ジカなどです。惑星fの太陽である赤色矮星は温度が低いので、赤みがかかった光線を放ちます。真っ昼間でも地球で言うと夕暮れのような光に包まれた世界でしょう。これは光合成を行う植物にとってはちょっと深刻な問題となります。地球の太陽は幅広い波長の光エネルギーを放つので、地球の植物は一部の波長の光を使うだけで十分で、使わない波長の光は反射します。このため地球の植物は緑に見えます。ところが赤色矮星ではそうはいきません。赤色矮星の光で光合成を行うには、ほとんどの波長の光をあますことなく使わないと足りない、という見解があります。だとすると赤色矮星をめぐる地球型惑星の植物は、色が濃い紫か、あるいは光を反射しない黒だ、ということになります。

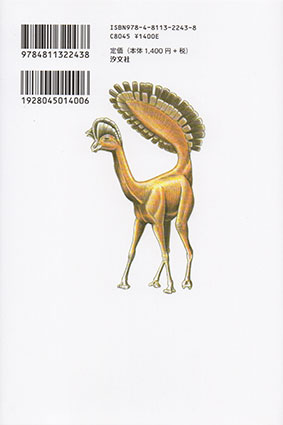

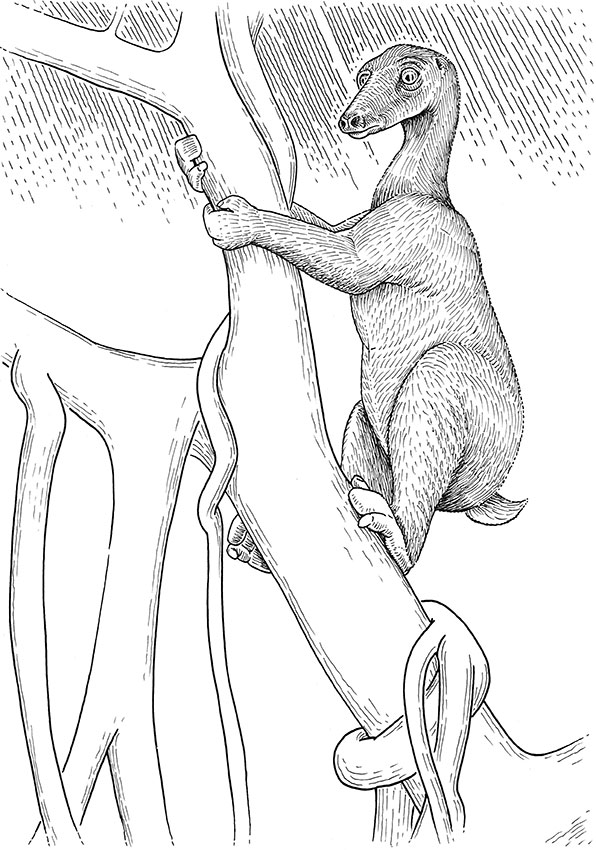

発見!? 宇宙生物でも”赤色矮星の植物は黒い”という前提を採用していますが、この前提はおそらく生態系に非常に大きな影響を与えることになります。例えば、黒い植物がおいしげる森では、森床は真っ暗になるでしょう。森林内部の明るさを算出する式があるのですが、これを使うと、どうも赤色矮星の元にある森の中は、地球でいうと満月の夜程度になってしまうようです。つまり森の上は昼間だが、森の中は夜、という状況になるのですね。このため、森床に植物は育たないでしょう。幼い樹木は光合成ができないので、成長の初期には腐生植物としてふるまっているかもしれません。いずれにせよ、草原はともかくとして、森の中には葉っぱがないということになります。多分、森の植物食動物はすべて樹上性だろうとして描いたのが、以下の宇宙ジカ

この宇宙ジカ、耳たぶがありませんが、その理由は本書で。

*ちなみに、グリーゼ667Cの惑星fや、グリーゼ581の惑星gは存在が疑われているけども、同一星系に惑星が存在することは確かです。中にはグリーゼ581cのように、かなり高温になるけども水が一部で存在できる惑星もあります。ただこのような惑星は地球と異なりすぎていること、さらに重力が無視できないほど地球より高いので、説明や考慮すべき事柄がどうしても多くなります。そこでこれらの惑星は取り上げていません。この本が児童書だからということもありますが、子供が読めない本は結局のところ大人も読めないでしょう。「発見!? 宇宙生物」に続編ができるならともかく、今回、こうした惑星は見合わせです。

エキセントリック・プラネットを探せ

赤色矮星の世界に続き、エキセントリック・プラネットの生物を考えます。登場するのは宇宙ムツゴロウや宇宙トビネズミなど。極端な楕円軌道を描く惑星ヘンリー・ドレイパー131664bとヘンリー・ドレイパー80606bを舞台にした章です。

この二つの惑星は木星よりも大きな巨大ガス惑星なので、生物はすめません。舞台となるのはこれらの衛星です。こうした衛星は実際には見つかっていません。しかし単純に考えれば、ガス惑星が巨大であれば、衛星も地球型惑星にせまるほど大きくなるでしょう。それなら水と大気を保持できてもおかしくありません。この二つの惑星は生物が生存可能な領域を通過しつつ、その楕円軌道ゆえに温度変化が極端です。そして極寒と焦熱。まさに正反対の世界でもあります。こうした惑星の衛星にすむとしたら、それはどんな生き物か? それを考えつつ、惑星と衛星の様子を見ていくのがこの章です。参考にしたのは以下の論文。

Kane and Gelino 2012. The Habitable Zone and Extreme Planetary Orbits. Earth and planetary Astrophysics

まずヘンリー・ドレイパー131664bは極寒の冬が4年9ヶ月続き、220日の夏がやってきます。ここで描いたのは宇宙ムツゴロウ。

この絵には宇宙ムツゴロウだけでなく宇宙カブトエビも登場しますが、詳細は本書で確認してください。

これに続くのがヘンリー・ドレイパー80606bです。これはこれまで発見された系外惑星の中で最も極端な楕円軌道を描くものです。ヘンリー・ドレイパー80606bは公転が地球時間で111日。50日ぐらいはまあ過ごしやすい温度ですが、残りの時期は太陽に近づいて水の沸点を越える高温になります。特に最接近した時は1000度近くにまで温度が上がる灼熱の季節がやってくる世界です。

ヘンリー・ドレイパー80606bとその衛星の世界を考えるのはかなり骨が折れました。水の多い衛星なら蒸発した水蒸気のせいで、温室効果が暴走するかもしれません。反対に、火星のように乾燥した世界ならそういう心配はかなり軽減されます。この問題を調べていくうちに見つけたこちらの論文には、特に目を引かれました。

Abe et al 2011. Habitable Zone Limits for Dry Planets. Astrobiology

それでも考慮しなければならない事柄は多くあります。例えば、水蒸気が無くても二酸化炭素が多いと温室効果で温度が上がりすぎるかもしれません。あるいは定期的に恒星に近づきすぎるので、太陽風に大気を全部剥ぎ取られるかもしれません。

一方で、衛星は惑星の磁場にある程度守られるかもしれません。

あるいは巨大ガス惑星の衛星として火山噴火が盛んだろうから、大気がはがされても衛星内部から火山ガスが補充されるかもしれません。ご都合主義的に考えれば、地球の高山程度の薄い大気と、わずかな水が残っている。そう考えることもできます。それに、衛星が火星程度の世界だとするとこれはありえそうな感じです。

だとすると二酸化炭素や水蒸気による温室効果の暴走は無いかもしれません。特に、冷えた夜にむき出しの岩や土壌に夜露が降り、水たまりが出来れば、大気中の二酸化炭素は迅速に除去されると考えることもできます。

ただし、二酸化炭素が少ないと炭素源が確保できないので、植物は光合成ができなくなります。この問題に関しては、もしやと思って調べたところ、石灰岩から水に溶けた重炭酸を炭素源にして光合成する生物が存在するというレポートがありました。

Liu et al 2010. Experimental study on the utilization of DIC by Oocystis solitaria Wittr and its influence on the precipitation of calcium carbonate in karst and non-karst waters. Carbonates Evaporites

この章では宇宙竹が登場しますが、以上を考慮して、宇宙竹は石灰岩が分布する干上がった海の跡地に多い、という裏設定があります。

*これは未来の地球では二酸化炭素が失われるので植物が全滅し、動物も滅びるという予測に対する、いわば反証だとも言えるでしょう。

ヘンリー・ドレイパー80606bとその衛星の世界には、その特性から他に色々な問題がありえます。空気が薄く、乾燥した砂漠の衛星なので、夜になれば熱がすみやかに逃げるでしょう。一方、定期的に衛星の表面は物が発火する以上の温度に上がります。この間、この世界の生物はすべて地下に潜っているはずです。

地面が太陽に熱せられると、熱が地下へ浸透してきます。地球ならその深さは30センチ程度です。しかしこの世界ではそうはいきません。巨大ガス惑星をめぐる衛星は絶えず惑星をむいてめぐりますから、惑星をめぐる時間が自転になります。すると必然的に1日が長くなるでしょう。

取りあえず木星最大の衛星ガニメデと同じく、1日が地球時間で7日ということにしても、昼間が3日続くことになります。太陽に最接近する一番熱い時期に丸3日間昼間が続くとした場合、地表の温度は300度、500度、1000度と上昇します。これはかなり深刻な状況ですが、色々計算してみたところ、どうも80センチか90センチ潜っていれば大丈夫なようです。地球の生物から考えると、この掘削自体はあまり大した問題ではありません。

ただし、衛星が惑星をめぐる時間が長くなれば、状況は悪化しますし、そもそも太陽に近づきすぎるので衛星自体が安定的に存在できるのかなど、疑問は尽きません。

動植物がどのように進化したのか、それについても問題があります。当初は生物が海で誕生し、さらに動植物が出現した時点で、海がすべて干上がったと考えていたのですが、ヘンリー・ドレイパー80606bの軌道はもっと速く現在の形に落ち着いたのかもしれません。

Wu and Murray 2008. Planet migration and binary companions: The case of HD 80606B

こうして色々な問題を考慮して考え出したヘンリー・ドレイパー80606bとその衛星の生物たちですが、以上の説明はあまりに長く難解なので、本編ではすべてばっさり切ってあります。