���m�j������i�����ّ�w�j�u��ԁE�����E�\�ہv����@�����G��

���m�̍�����\�\�T�C�[�h�w�I���G���^���Y���x�̓ǂݕ�

(�P)�T�C�[�h�l�j

|

35�N |

�C�F���T�������a�i�C�M���X������k�j |

|

48�N |

�C�X���G�������A��ꎟ�����푈 |

|

51�N |

�n�� |

|

66�N |

�w�W���Z�t�E�R�����b�h�x |

|

67�N |

��O�������푈�i�u�Z���푈�v�j |

|

75�N |

�w�n�܂�̌��ہx�i92�N�j�Gⓐ |

|

77�N |

�p���X�`�i�����]�c��i�o�m�b�j�̋c���� �T�_�g�̃C�X���G���K�� |

|

78�N |

�w�I���G���^���Y���x�i86�E93�N�j�Gⓑ �L�����v�E�f�[�r�b�h���� |

|

81�N |

�w�C�X�����x�i86�N�j�Gⓒ |

|

83�N |

�w���E�E�e�L�X�g�E��]�Ɓx�i95�N�j�Gⓓ |

|

86�N |

�w�p���X�`�i�Ƃ͉����x�i95�N�j�Gⓔ |

|

91�N |

�����a�̐f�f�A�o�m�b���C �w���y�̃G���{���[�V�����x�i95�N�j�Gⓕ �p�ݐ푈 |

|

92�N |

�C�F���T�����ĖK �w�p���X�`�i�A��x�i�|99�N�^99�N�j�Gⓖ |

|

93�N |

�w�����ƒ鍑��`�x�i01�N�j�Gⓗ �I�X������ |

|

94�N |

�w�y���ƌ��x�i98�N�j�Gⓘ �w�m���l�Ƃ͉����x�i95�N�j�Gⓙ |

|

99�N |

�w�����ꏊ�̋L���@���`�x�i01�N�j�Gⓚ |

(�Q)�p���X�`�i�̌��@☞�����P�`�R

�@�f�B�A�X�|���o���ƃA�C�f���e�B�e�B

a�j�u�G�h���[�h�v�Ƃ������O

b�j�����ҁ��o��

�A�p���X�`�i�I���z�@☞�����S�`�T

�B���@�Ƃ��Ắu�S���v�@☞�����U�`�V

���A�C�f���e�B�e�B����f�B�A�X�|����

�C�f�B�A�X�|���Ɠ���

a�j�C�X���G���̌��@☞�����W�`�X

���]���҂̉��Q�҂ւ̓]��

b�j�p���X�`�i��������̌��@☞�����P�O�`�P�Q

���i�V���i���Y���Ɓu�V���������̂̃��f���⑶�ݗl���v�̒T��

�D�u�S���v�ƒm���l�@☞�����P�R�`�P�U

�����K�E���Ў�`����̎��R

(�R)�u�I���G���^���Y���v�Ƃ́H

�@���m�l�̒m�I�\�����Ƃ��ẴI���G���^���Y�������m�l���|���ԁ@☞�����P�V�`�P�W

a�j�e�N�X�g�ƌ���

b�j�����ҁ��̑n�o

�A�����@☞�����P�X�`�Q�O

a�j���{����`�I�v�l

�������������́��{���E�^�������灃���́E���߁��������{���E�^����

b�j�m�ƌ��́\�\�x�z�̗l���Ƃ��ẴI���G���^���Y��

���u�K�����P���i�f�B�V�v�����j�v�i�t�[�R�[�j

�B�\��representation

a�j���`����w�I�v�l�@☞�����Q�P�`�Q�S

1�j�u�^���E�^���v�̉������u�ā����O�v

2�j����E�m�E�����ɂ��u�^���E�^���v�̌`���E�ό`

3�j�p�ӂ��ꂽ�R���e�N�X�g�̒��ł̃e�N�X�g�̑n��

4�j���m�́A���m�ɂ��A���m�̂��߂́u�\�ۂ̑̌n�v�Ƃ��Ắu�I���G���g�v

���I���G���^���Y���̊O�ݐ�

b�jrepresentation�̓�`���\�\�u�\�ہ���فE��\�v�@☞�����Q�S�`�Q�T

1�j�\���A�`�ʁA�㉉�A�z��

2�j��\�A�㗝�A��\�ҁA�c���c

�C�I���G���^���Y���Ɛ��m�l�̗D�z���i���쒷�v�w�����̉z�����x1992�N���j

|

�E |

�E |

|

����� |

�ނ� |

|

���� �D�� ���� ���l�i�l�ԁj ���n �L���E���� �^���E���m �����I |

�ُ�i�َ��j �� ��� �c���^�V�� �����B�^�� �s���E�s���� ���U�E�s���m ���I |

|

�K�́E�w���� �x�z ���� |

���\�� ��x�z�E���� ���J�E��^���ށE���� |

|

�s���E���| |

�₳�����@���g�E���]�@���I���́@�_��@�Đ� |

|

���l |

���l�E�L�F�l�� |

�D�m���l�̖����@☞�����Q�U�`�Q�V

���u���Ȃ��l�тƁA��ف��\�ۂ��ꂴ��l�тƁA���͂Ȃ��l�тƁv�̕\�ہ����

(�S)�w�����ƒ鍑��`�x��

�@���Ȕᔻ�@☞�����Q�W

����R�̘_���̖͍�

�A�t�[�R�[�^�|�X�g���_���ᔻ�@☞�����Q�X�`�R�O

a�j�u�K�����P���Љ�v�̕s�𐫂ƌ��͂̐�Ή�

b�j�u��R�v�̖�����������̎v�z

c�j���[���b�p���S��`

�B���@�Ƃ��Ă̑Έʖ@�@☞�����R�P�`�R�S

a�j���y�I�`���ւ̒���

b�j���Ȃ̂Ȃ��̑���

c�j�e�N�X�g�̒��Ɏx�z�ƒ�R�̗��v���Z�X�A�u���҂̗��j�v��ǂނ���

���u�V��������v�̑n�o

d�j��Ƃ��Ẵ��V�����A�R

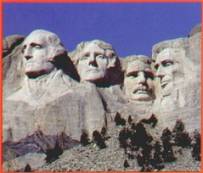

�gMount Rushmore is a memorial to the

birth, growth, preservation and development of the United States of America.�h�i�ό��ē��j

�ihttp://mountrushmore.areaparks.com/���j

���m�̍�����\�\�����ҁ@�iⓐ�`ⓚ�́u�T�C�[�h�l�j�v�ɂ����钘��ԍ��j

�����Pⓚ

�u�����́i�����������Ă��݂͌��ɑ��e��Ȃ��j�A�C�f���e�B�e�B�����Ƃ�������̒�܂�Ȃ����o���A���͐��U�����Â��Ă����B����ɕt�����đN���ɋL������Ă���̂́A�킽�����������S�ȃA���u�ł��邩�A�����Ȃ��Ί��S�ȉ��Đl�ł�������悩�����̂ɁA���S�Ȑ�����h�L���X�g���k���A���S�ȃ��X�������A���S�ȃG�W�v�g�l�ł�������悩�����̂ɂƂ�����]�I�Ȋ�]������Ă������Ƃł���B�v

�����Qⓔ

�u�p���X�`�i�l�̕����̏ꍇ�A��Ȃ��ƂɁA�Ȃꎩ�g�̃A�C�f���e�B�e�B�[�́A�����u���ҁv�Ƃ��Ď��o�����̂ł���B�u�p���X�`�i�v�Ƃ́A���҂����ɂƂ��Ă̈Ӌ`�𑽕��ɑтт����̂Ȃ̂ŁA�p���X�`�i�l�́A���҂����ɂƂ��Ă̐ؔ������d�v���Ƃ������̂��������ɒm�o���邱�Ƃɂ́A�e���Ɏ����̂��̂Ƃ��ăp���X�`�i��m�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B�v

�����Rⓔ

�u�������́A��p���X�`�i�l�ɂƂ��āA���_���l��C�X���G���l�ɂƂ��āA�P�Ɂ����ҁ��A���Ȃ킿�g���ؖ����̎ʐ^�ő�\�����悤�ȊO������ٕ����̑̌��҂ɂƂǂ܂�͂��Ȃ��̂��B�����������E�ɑ��ā\�\�܂��A�����Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�Œ�I�ȏꏊ�ŏ��X�ɗ����������������閯���Ƃ��Ă̎��������g�ɑ��Ă��������\�\�˂�����v�������ł���A���ہA�������̍ł��^���Ȃ����́A���������ЂƂ̏ꏊ����܂����̏ꏊ�ւƈڂ�Z�ޗL�l�ɂ����ĕ\������Ă���̂ł���B�������͈ڏZ�҂ł���A�܂������炭�͍������ł�����̂����A�����܂ł�����́A���܂��܋����킹�邱�ƂɂȂ����Ƃ�����ʂ̒��ł̂��Ƃł����āA���̏ɋA�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂��B���ꂱ���A�S���҂ɂȂ�s�f�Ɉړ��𑱂��Ă����̖����Ƃ��Ă̎������̐����ɒʒꂷ��Ő[�̘A�����ɂق��Ȃ�Ȃ��B�v

�����Sⓘ

�u�p���X�`�i�ɂ��Ă������낢�Ǝv���Ƃ���́A���̓y�n�ɂ́\�\�������������т����ɂȂ�܂����\�\�����̕��Ր�������Ƃ������Ƃł��B���ہA�N�������̓y�n�Ƃ̊W�����咣�ł���悤�ȓ��قȗ͂������Ƃɂ���āA�G���T�����͐��E�̒��S�Ȃ̂ł��B�l�̐��܂ꂽ�G���T�����́A���E�̂Ȃ��ő��ɂ��ނ����Ȃ��n�ʂ������Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ����̎����I�ȁA�܂��z���I�Ȓn�ʂ��l����A���Ղ̓s�s�Ƃ͌����܂���B�������A�G���T������N���ЂƂ�̐l�������Ɍ��т�����A�L���X�g�����˂̒n�Ƃ��Ă����A���邢�̓M���V�������̑��勳�̌��Ђ̍��Ƃ��Ă����Ƃ炦�邱�Ƃ́A���̉��l�����Ƃ��߂���̂ł��B���̓s�s�́A�Â��\�w�������Ɣ������Ƃ��Ă����ٗl�ȗ͂����s�s�Ȃ̂ł����A���̒n���x�z����������̐����\�z���匠�i�C�X���G���̏ꍇ�j���A�K���Ƃ����Ă悢�قǁA����𗠐��Ă����̂ł��B�v

�����Tⓘ

�u�p���X�`�i�͐���N�ɂ킽���đ������A������҂�_�X���Y�ݏo���Ă��܂����B�n���I�Ȉʒu�̂������������āA���̓y�n�́A�@���݂̂Ȃ炸�����ɂ����Ă����W���[�Ȃ��̂̌����_�ɂ������Ă��܂��B���Ɛ��̕������������Ō����܂��B�����ƌ��Ă��A�w���j�Y���A�M���V���A�A�����j�A�A�V���A�A�����@���g�Ȃǂ̏��������������邤���ɁA���[���b�p�l�A�L���X�g���k�A�A�t���J�l�A�t�F�j�L�A�l�Ȃǂ̉e�����d�Ȃ荇���A���̂悤�ȍ�����D�萬���Ă��܂��B���̈Ӗ��ŁA�p���X�`�i���̂́A�ǂꂩ�ЂƂ̃��b�e����\���Ă��܂����Ƃ���ɂ��蔲���Ă��܂����݂Ȃ̂ł��B����́A�ƂĂ���ȃ|�C���g�ł��B�p���X�`�i�l�́A���̂悤�ȃp���X�`�i�̕������A���d�I�����̍\���Ƃ������ʂ�̌����Ă���̂ł�����B�l��̓����̖ڕW�́A���̎҂�����r�����ăp���X�`�i���Ӗ�����Ƃ����Ɛ肷�邱�Ƃł͂Ȃ��A�p���X�`�i�̂Ȃ��ɂ��鐔�����̋����̂╶���̌����ɂ���Č`������Ă���L�`���Ƀp���X�`�i�l���g���Q�����邱�Ƃł��B����܂Ŗl����������Ă�������́A�p���X�`�i�́u�C�X���G���v�Ƃ������Ń��_�����������ɑ����A���ɂ����ɑ��݂��鑼�̖����ɂ͑����Ă��Ȃ��̂��Ǝ咣����l�X�Ƃ��̎v�z�ł��B���ꂱ�����A�l��̃V�I�j�Y���ɑ���킢�̖{���Ȃ̂ł��B�v

�����Uⓖ

�u�����炭�킽�������̒n�ɏZ�ނ��Ƃ́A��������������ƂɈႢ�Ȃ��B�S���Ƃ����̂������ɂƂ��Ă��A�����Ƃ����R�ȏ�Ԃ����炾���A�F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����ɂƂ��ĖS���Ƃ͓����ł����āA�d�ׂł���Ƃ���������т��Ɗ����邱�Ƃ����邱�Ƃ��B�v

�����Vⓚ

�u�s���͎��ɂƂ��āA�ǂ�ȑ㏞���Ă��m�ۂ������قǍD�܂�����Ԃł���B�����A�����ԑO�Ɏ�������������Ȃ����̂ɍĂѐڐG���A����u�ԂقǁA�C���������������A����ʖ�ɂ���Ăڂ��肵���ӎ��̍������ɐU�蕥���Ă������̂͂Ȃ��B�킽���͂Ƃ����莩���͗��ꑱ�����܂Ƃ܂�̒����ł͂Ȃ����Ɗ����邱�Ƃ�����B���S�Ȍő̂Ƃ��Ă̎��ȂƂ����T�O�A�����̐l�X������قǏd�v�����������Ă���A�C�f���e�B�e�B�Ƃ��������A�킽���ɂ͂�����̂ق����D�܂����B�����̒����͐l���ɂ����邳�܂��܂̎�����̂悤�ɁA�o�����Ă��邠�����͗���Â��A�����̏�Ԃɂ����Ă͐܂荇�������邱�Ƃ����a������w�͂��K�v�Ƃ��Ȃ��B�����́u����āv���āA�����炭�ǂ����ɂ���Ă���̂��낤���A���Ȃ��Ƃ������Â��Ă���\�\���ɍ��킹�A�ꏊ�ɍ��킹�A������ނ̈ӊO�ȑg�ݍ����͕ϓ]���Ă����Ƃ��������������Ȃ���A�K�������O�i����킯�ł��Ȃ��A�Ƃ��ɂ͑��݂ɔ������Ȃ���A�|���t�H�j�b�N�ɁA���������S�ƂȂ������͕s�݂̂܂܂ɁB����͎��R�̈�̂������ł���A�Ƃ킽���͍l�������\�\���Ƃ����S�ɂ����m�M���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ɂ���B���̉��^�I�X�����܂��A�����ƕێ����Â������Ƃ킽�������ɋ����]��ł��������̈�ł���B����قǑ����̕s���a����l���ɕ��������ʁA�������Ă킽���́A�ǂ����҂����肱�Ȃ��A��������Ă���Ƃ���������̂ق����A�����đI�Ԃ��Ƃ�g�ɂ����̂ł���B�v

�����Wⓘ

�u�l��ɂƂ��čő�̓�̂ЂƂ́\�\����͐[���~�X�e���[�Ƃ���˂Ȃ�܂��\�\����܂ŏo��������_���l��C�X���G���l�̂����A�p���X�`�i�l�ɑΖʂ��邱�Ƃ̃o�c�̈����⋏�S�n�̈����Ƃ��������̂��āA���������̌o���ɑ����̓_�ŋ��ʂ���Ђ������Ă���҂����ɑ��ǐS�̙�ӂ⓯��������Ă���l���A�����ɏ��Ȃ����\�\���ΓI�ɂł����\�\�Ƃ������Ƃł��B�p���X�`�i�l�����Ď��������Ɠ����ڂɑ��킹�Ă���̂��A�ق��Ȃ�ʎ��������ł��邱�ƁA�C�X���G���̃��_���l���p���X�`�i�l�ɑ��čs�����d�ł��ɂ���āA�p���X�`�i�l�͈ȑO�Ƀ��_���l��������Ɠ����ڂɑ����Ă���Ƃ������Ƃɂ�������炸�ł��B�v

�����Xⓔ

�u�]���A�������ɂƂ��čň��̕s�K�́A�ǂ����悤���Ȃ����_���l�̓G�ƌ��Ȃ���邱�Ƃł������B�����Ȃ铹�`�I�E�����I�ȏh�����A����قLj����͂Ȃ��B�܂�������O�ȂǂȂ��Ǝ��͎v���B����ȏ�Ɉ������ƂȂǐ�ɂȂ��̂��B�z���R�[�X�g�Ɋւ���c�_���A�ߍ��A����ɍs���Ă���̂ŁA���́A���[���b�p�̃��_���l����ł̊�@�ɕm�����Ƃ��������ɂ��Ă͏\�Ɉӎ����Ă������ł���B�܂��������܂킵�����Ƃ��B�������Ȃ���A����𑼂̌��ۂ���藣���čl���邱�Ƃ͓���Ǝ��͎v���B�C�X���G���ƃz���R�[�X�g�Ƃ����ƁA��ɗ��҂����т��悤�Ƃ��铮��������A�ǂ̂悤�ɂ�����O�҂���҂̏C���ƂȂ����邩�Ƃ����b�ɂȂ�B���́A�}�炸���������킴��Ȃ��B�ꐢ���ɂ́A�z���R�[�X�g�́A�������ɂ��]�����������̂��B�����A���_���l�̏ꍇ�Ɣ�ׂ�ƁA����ׂ��K�͂�،h���ׂ��`瀆�Ƃ��������̂Ɍ����Ă��邾���Ȃ̂��A�ƁB�v

�����P�Oⓘ

�u�u�p���X�`�i�l�v�ł��邱�Ƃɂ́A���݁A��̑��ʂ�����܂��B�ЂƂ͓Ɨ��^���ŁA����͗}���ɑ����R�Ƃ����i�V���i���Y���Ɏx����ꂽ���̂ł��B���̈Ӗ��ł́A�x�������ɂ͂����܂���B�l�����Ă��̈ꕔ�Ȃ�ł�����B�������A����͓����ɁA�i�V���i���Y���Ƃ������̂̌��E���Ђƒʂ�����Ă��܂��B�v����ɁA�l��̒N������������p���X�`�i�l���S�̐��E�ς��瓦����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B����Ɨ���ŁA�����́A�r�O��`�A��R�̃i�V���i���Y���ɂ͔������������݂��鍑����`�I�ȗv�f�����݂��܂��B�����́A���ׂĂ��ƌ����킯�ł͂���܂��A�C�X���G���̗}���ɑ��锽���ł��B

������́A�c����ǂ�ꂽ�҂����̉^�����Ƃ������Ƃł��B�l�ɂ́A������̕��������Ƌ��S�n�������̂ł��B�i���j�l��̗��j�ŏ��߂āA�܌܁����̃p���X�`�i�l�����j�I�Ƀp���X�`�i�ƌĂꂽ�y�n�̊O�ŕ�炵�Ă��܂��B���̐l�����̂��߂ɂ́A�c���ւ̋��D��v���A�҂̖��i�l��݂͂Ȃ����M���Ă��܂����j�ȂǂɊ�Ղ����߂Ȃ��A�V���������̂̃��f���⑶�ݗl����T������K�v������悤�ȋC�����܂��B�v

�����P�Pⓘ

�u�o�k�n�͐�̉��ɂ����ꂽ���ݒn���K�U�n��̎Y���ł͂���܂���B�o�k�n�����U�̌��̎Y���Ȃ̂ł��B���݁A�l�����ɂƂ��čł��d�v�ȉۑ�́A�����`�̊g��ł��B�i���j�l�����̓i�V���i���Y���̎���ɏI�~����ł��A�V���ȎЉ�E�����ϊv�̎���ɐi��ł����K�v������̂ł��B���̕ϊv��ʂ��āA�w���҂̋C�܂���ɂ��ׂĂ��ς˂�̂ł͂Ȃ��A�l�X�����ڂ�����莩��̈ӎu�ŐϋɓI�ɓ�������Ă����悤�Ȓi�K�ɓ��B���Ȃ���Ȃ�܂���B�v

�����P�Qⓘ

�u�l��́A���������̖����`���̂��߂ɔނ�̃i�V���i���Y���ɑR����Ƃ����]���̃i�V���i���Y���ɂ́A�S���Ȃ������̂ł��B�ނ�ɑR���Ă������蓯�����̂��`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ނ�ɃV�I�j�Y��������Ƃ����Ȃ�A�l�������ɑR���ăp���X�`�i�̃V�I�j�Y�����`�����悤�A�ȂǂƂ����l���͂���܂���ł����B����Ȃ��Ƃ����A�l�炪�S�𒍂��ł����̂���������ɂ��Č�荇�����Ƃł����B�l���@���▯���I�Ȕw�i�����Ƃɐ�������悤�ȍ��ʂ��A������u����v�ɂ���ď�蒴���铹��͍����Ă����̂ł��B�p���X�`�i����@�\�Ƃ������O�ɂ��A���ꂪ���f����Ă����킯�ł��B���ꂱ������R�̖{���Ȃ̂��Ǝv���܂��B�����h�A�ɓ˂�����ŋ����ɉ������낤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�����J�����Ƃ��锭�z�ł��B�v

�����P�Rⓙ

�u�����ۂ��S���m���l�́A�K�R�I���~悓I�ʼn��^�I�ŗV�Y�I�ł��炠��\�\���Ƃ��A��ΓI�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��B�v

�����P�Sⓙ

�u�m���l�ɂƂ��āA�S���ғI�ړ��́A�ʏ�̌o������̉�����Ӗ�����B�v

�����P�Tⓙ

�u�S���҂Ƃ́A�m���l�ɂƂ��Ẵ��f���ł���B�Ȃɂ�������ł͒m���l��U�f���A�܂ǂ킵�A�����������ƁA���܂��܂ȖJ�܂��p�ӂ���A�����Ƃт��߁A�����S�}������A���������ƁA�m���l�͌�肩������̂�����B�܂��A���Ƃ��ق�Ƃ��Ɉږ��łȂ��Ă��A�̋��r���҂łȂ��Ƃ��A�����̂��Ƃ��ږ��ł���̋��r���҂ł���ƍl���邱�Ƃ͂ł��邵�A���X�̏�ǂɂ��߂��邱�ƂȂ��z���͂��͂��炩���T�����邱�Ƃ��ł���B���ׂĂ𒆐S�����錠�Ў�`�I�̐�����͂Ȃ�Ď��ӂւ����ނ����Ƃ��ł���B�����炭���ӂł́A����܂œ`���I�Ȃ��̂�S�n�悢���̂̋��E�����z���ė����������Ƃ̂Ȃ��l�Ԃɂ͌����Ȃ����̂��A���Ȃ炸��݂��Ă���͂��ł���B�v

�����P�Uⓙ

�u�Y���̒m���l����������̂́A���K�I�Ȃ��̂̃��W�b�N�ł͂Ȃ��āA�ʊ��Ɏ��݂邱�ƁA�ω����\���邱�ƁA�����Â��邱�ƁA�������ė����~�܂�Ȃ����ƂȂ̂ł���B�v

�����P�Vⓑ

�u����ɉ�X�����C�I�����֖҂ł���Ǝ咣����{��ǂ݁A�������A���ۂ��֖҂ȃ��C�I���ɏo������Ƃ��悤�B��X�͑����A�������҂̖{�������ƓǂނƂ����C�ɂȂ�A���������̖{�̓��e��M�p����悤�ɂȂ邾�낤�B�������A�������̂����ɁA���̃��C�I���̖{���֖҂ȃ��C�I���̈����������������Ă��āA���̐��������ۂɂ������Ȃ܂łɂ��܂��𗧂����Ƃ���A���҂͐��ȐM�p�����łȂ��A�ʂ̎�ނ̒���ɂ������߂Ă݂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ�����ɒǂ����܂��ł��낤�B�����ɂ͂��Ȃ蕡�G�ȕ⋭�ُؖ̕@�������Ă���B���ُؖ̕@�ɂ���āA�ǂ������ǎ҂̌o�����K�肷��ƁA���x�͂��̎����������̒��҂̂ق��ɉe����^���A�ǎ҂̌o���ɂ���Ă��炩���ߋK�肳��Ă��܂������҂ɍ̗p�����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�c�֖҂ȃ��C�I�����������߂ɐ������ꂽ���@���A���̂Ƃ���̓��C�I�����֖҂����܂��܂����߁A���C�I����K���֖҂łȂ���Ȃ�Ȃ����̂Ɏd���ďグ�邱�ƂɂȂ�ł��낤�B�c�������錻���ɂ��Ă̒m������t�܂��Ă��邱�Ƃ�搂�����Ƃ��A�������q�ׂ��̂Ǝ����悤�ȏ��琶�ݏo���ꂽ�e�N�X�g�́c�����I�������ۏ���ȏ�ɑ傫�ȈАM��S�����ƂɂȂ�B�����Ă����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A���������e�N�X�g���A�P�ɒm�������ł͂Ȃ��A���̃e�N�X�g�����q���Ă��邩�Ɍ����铖�̌����������z�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ł���B�₪�āA���������m���ƌ����Ƃ́A���̓`�����A�܂�~�V�F���E�t�[�R�[�������ƌĂԂƂ���̂��̂ݏo�����ƂɂȂ�B�����āA�X�̍�Ƃ̓Ƒn���Ȃǂł͂Ȃ��A���͂������������̎��̓I���݁A�Ȃ����͂��̏d�݂������A�����̓������琶�ݏo�����e�N�X�g�̓��e�����肷��{�̂Ȃ̂ł���B�i���j�I���G���g���A�֖҂ȃ��C�I���Ɠ����悤�ɁA�o��A�����Ă�����x�܂Ō䂷�ׂ��Ώۂł������Ƃ���A����͂܂��ɁA�e�N�X�g�����̂悤�ȃI���G���g�Ȃ���̂̑��݂��\�ɂ�������ł���B���������I���G���g�͕�����ʑ��݂ł���A���[���b�p�l���v���̂܂܂ɁA���܂��܂̃v���W�F�N�g�������ł����ł������B���̃v���W�F�N�g�́A���n�l����������ł��Ȃ���A�ނ�ɑ��Ă͒��ڂɐӔC�����Ƃ������ĂȂ������B�܂��A���̂悤�ȃI���G���g�́A�݂�����ɑ��Ă�����܂��ꂽ���܂��܂̃v���W�F�N�g�Ƃ��A���ꂽ�C���[�W�A���₻�������݂����炪���q����邱�Ƃ��ꎩ�̂ɑ��Ă�����R���邱�Ƃ��ł��Ȃ����݂Ȃ̂ł������B�v

�����P�Wⓑ

�u�I���G���g�́A���[���b�p�l�̐S�̂����Ƃ����[���Ƃ��납��J��Ԃ����������鑼�҂̃C���[�W�ł��������B���̂����I���G���g�́A���[���b�p�i�܂萼�m�j���݂�������A�I���G���g�ƑΏƂ��Ȃ��C���[�W�A�ϔO�A�l�i�A�o����L������̂Ƃ��ċK�肷���Ŗ𗧂����B�����Ƃ����̃I���G���g�́A�����Ȃ�Ӗ��ł��P�Ȃ�z����̑��݂ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��B����́A���[���b�p�̎��̓I�ȕ����E�����̈�\���������Ȃ����̂ł���B���Ȃ킿�I���G���^���Y���́A���̂����Ȃ�\�������Ƃ��ẴI���G���g���A�����I�ɂ��A�C�f�I���M�[�I�ɂ���̗l�Ԃ������������Ƃ��āA�����������x�A��b�A�w���A�`�ہA�M���A����ɂ͐A���n�������ƐA���n�I�l���ƂɎx����ꂽ���̂Ƃ��āA�\�����A�\�ۂ���B�v

�����P�Xⓑ

�u�I���G���^���Y���Ƃ́A�I���G���g���x�z���č\�����Ј����邽�߂̐��m�̗l���Ȃ̂ł���B���̓_�Ɋւ��A���́A�~�V�F���E�t�[�R�[�́w�m�̍l�Êw�x����сw�č��̒a���\�\�Ď��Ə����x�ɂȂ��Ő�������Ă��錾���T�O�̊��p���A�I���G���^���Y���̖{�������ɂ߂邤���ŗL�����Ƃ������ƂɎv���������B�܂茾���Ƃ��ẴI���G���^���Y�����������Ȃ�������A�[�֎�`����ȍ~�̃��[���b�p�������A�����I�E�Љ�w�I�E�R���I�E�C�f�I���M�[�I�E�Ȋw�I�ɁA�܂��z���͂ɂ���āA�I���G���g���Ǘ�������A�ނ���I���G���g�Y���邱�Ƃ��������ꍇ�́A���̋���ȑg�D�I�K�����P���Ƃ������̂𗝉����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł���B�v

�����Q�Oⓑ

�u�I���G���g�́A�܂������A������Y���ٔ�����č���}�ӂƂ����悤�Șg�g�ɂ���ċK�肳��鑶�݂Ƃ��Ē��߂�ꂽ�B�܂�I���G���^���Y���Ƃ́A�I���G���g�I�������A�����A�����A�����A�P���A�����̑ΏۂƂ��āA�����A�@��A�č��A�}�ӂ̂Ȃ��ɔz�u����悤�ȃI���G���g�I�m���̂��ƂȂ̂ł���B�v

�����Q�Pⓑ

�u�����O�ݐ���������������ЂƂ̗��R�́A�����I�����ƕ����I�����ƂɊ֘A���āA����炪�����̓����ɗ��ʂ����Ă�����̂͂����Ă��̏ꍇ�u�^���v�ł͂Ȃ��ĕ\�ۂȂ̂��A�Ƃ������������炩�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���Ƃ���ɂ���B���炽�߂Đ�������܂ł��Ȃ����Ƃ����A����͂��ꎩ�̍��x�ɑg�D������L�������ꂽ�V�X�e���ł����āA�\�����邱�ƁA�w�����邱�ƁA���b�Z�[�W������������邱�ƁA�\�ۂ��邱�Ɠ��X�̂��߂ɑ����̑��u��p���Ă���B���Ȃ��Ƃ������ꂽ����̏ꍇ�ɂ͌����āA���������ꂽ���݂Ƃ������̂͑��݂��Ȃ��̂ł����āA����͍̂ā����Orepresence���Ȃ킿�\�ۂȂ̂��B���Ȃ킿�A�I���G���g�ɂ��ċL�q���ꂽ�q�̉��l�A�L�����A�͋����A�^���炵�����A�I���G���g���g�Ɉˑ����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�������i�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł���B����ǂ��납�L�q���ꂽ�q�́A�u�I���G���g�v�Ƃ��Ď��݂��鎖���̂��Ƃ��Ƃ���r�����A�쒀���A�ז��҈������邱�Ƃɂ���Ă����A�ǎ҂ɑ��ĂЂƂ̌��O�ƂȂ�̂ł���B���������āA�I���G���^���Y���͑��̓I�ɃI���G���g���牓�����ꂽ�Ƃ���Ɉʒu���Ă���B�I���G���^���Y�����Ƃ������Ӗ����Ȃ����Ă���̂́A���m�̂������ł͂Ȃ��A�ނ��됼�m�̂������Ȃ̂ł���B�����Ă��̈Ӗ��́A�I���G���g�ɂ��Ă̌����̂Ȃ��ŁA���m�����I�Ŗ����ȁu�����v�Ȃ鑶�݂ɕς��Ă��܂����m�̕\�ۋZ�p�̂��ꂱ������ς畉���Đ������Ă���̂��B���Ȃ킿���̂悤�ȕ\�ۂ́A���x�A�`���A���K�A���邢�͕\�����ʂ𗝉����邽�߂̍��ӂɊ�Â����Í����Ɉˋ����Ă���̂ł����āA�ޕ��ɖ͌ЂƂ��Ă���I���G���g�Ɉˋ����Ă���̂ł͂Ȃ��̂ł���B�v

�����Q�Qⓑ

�u���̊j�S�́A���鎖���̐^�̕\�ۂƂ������̂����ۂɑ��݂�������̂Ȃ̂��ǂ����A�܂��A���悻������\�ۂƂ������̂́A���ꂪ�\�ۂł��邪�䂦�ɁA�܂��\�ۂ���҂̎g�p���錾��ɁA���ł��̑����镶���E���x�E�����I���ɁA��������Ƃ͂߂��܂�Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����_�Ȃ̂ł���B������҂��������Ƃ���i���͐������ƍl���Ă���̂����j�A��X�́A���̎�����F�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿�A�\�ۂƂ́A���ꂪ�\�ۂł�������A�u�^���v�ȊO�̎��ɑ����̎����Ɍ��э��킳��A����݂��킳��A���߂��܂�A�D�荞�܂�Ă���̂ł���A�u�^���v�Ƃ͂��ꎩ�́A�ЂƂ̕\�ۂȂ̂��Ƃ������Ƃł���B���̂��Ƃ̕��@�_�I�A���Ƃ��āA��X�͕\�ہi�Ȃ����͌�����\�ہ\�\���̍��ق͂����������x�̖��ł͂��邪�j���A�P�ɓ��ݓI�ȋ��ʂ̎��ɂ���Ă݂̂Ȃ炸�A���ʂ̋��ʂ̗��j�E�`���E�����̐��E�ɂ���Ă��K�肳�ꂽ�A���鋤�ʂ̊����̈�ɏh����̂Ƃ݂Ȃ���������Ȃ��Ȃ�B���̗̈�́A����ЂƂ�̊w�҂̗͂őn��������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�e�w�҂���e���A������̂��ɂ����Ɏ����̏ꏊ�����o�����̂Ȃ̂ł����āA���̓����ɂ����ẮA�X�̓V�˂ɂƂ��Ă������A���̗̈���̑f�ނ��Ĕz�u���邽�߂̐헪�ɂق��Ȃ�Ȃ��B��������ꂽ�ʖ{�@����w�҂ł����A���͂��łɗp�ӂ��ꂽ�R���e�N�X�g�̂Ȃ��ł��́u�������ꂽ�v�e�N�X�g��n�����Ă���̂ł���A���ꂪ�V�����e�N�X�g�����邱�Ƃ̐^�̈Ӗ��Ȃ̂ł���B�������āA�e�l�̍v�������̗̈���ɕω��������A�����ł����ɐV���Ȉ��萫�𑣐i������B����͂��傤�Ǔ�\�̎��j���u���ꂽ�n�\�ʂɓ�\��ڂ������Ƃ��A��\���ׂĂ̎��j���ӂ�A�₪�ĐÎ~���āA�����ɐV���Ȓ��a�̂Ƃꂽ�z�u��������̂Ɠ����l�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B

���[���b�p�����̂Ȃ��ɃI���G���^���Y�������鏔�\�ۂ́A�ŏI�I�ɁA��X�������I��ѐ��ƌĂԂ��̂��l������B����́A���j�݂̂Ȃ炸�����I�i���x�I�j���ݐ��������������̂ł���B���i���Ɋ֘A���ďq�ׂ��悤�ɁA����������ѐ��͕����I�v���N�V�X�̈�`�Ԃł���A�I���G���g�Ɋւ���q���s�����߂̋@��̃V�X�e���ł������B���̃V�X�e���ɂ��Ď����͐��������_�́A���ꂪ����I���G���g�I�{���\�\���̂悤�Ȃ��̂̑��݂́A���͈�u����Ƃ��M���Ȃ��\�\�̌�����\�ۂł���Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A�ʏ�\�ۂƂ������̂������ł���悤�ɁA���ꂪ����̗��j�I�E�m�I�E�o�ϓI�w�i�̂Ȃ��ŁA����X���ɂ��������āA����ړI�̂��߂ɍ�p���Ă���Ƃ������Ƃł���B����������A�\�ۂƂ͖ړI�����������̂ł���A�����Ă��̏ꍇ�Ɍ��͂����āA��܂��͑����̎d������萋������̂Ȃ̂ł���B�\�ۂƂ��`�����ꂽ���ł���B���邢�́A�������E�o���g�������錾���p�ɂ��ďq�ׂ��悤���ό`���ꂽ���ł���B���[���b�p�ɂ�����\�ۂƂ��ẴI���G���g�́A�u���m�v�ƌĂ��n���I�̈�Ɍ������Ă܂��܂����ꉻ����Ă䂭�A�ЂƂ̊�������`�����ꂽ���\�\���邢�͕ό`���ꂽ���Ȃ̂ł���B�����Ă݂�A���̗̈�̐��Ƃ�����ɂ��Ă̎d�����s���̂��A�₪�ăI���G���^���X�g�Ƃ��Ă̔ނ�̐E�Ƃ̗v���ɂ���āA�ނ炪�Љ�ɑ��A�I���G���g�̃C���[�W��m���A���@�͂���邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����邩��ł���B�����āA�I���G���^���X�g�������̎Љ�ɒ���I���G���g�̕\�ۂ́A���Ȃ�̒��x�܂ŁA�ia�j���̃I���G���^���X�g�̓����I�����тсA�ib�j���肤��A���邢�͂���ׂ��I���G���g�ɂ��Ă̔ނ̍l������������A�ic�j���l�̃I���G���g�ςɈӎ��I�ɑR���A�id�j�I���G���^���Y���̌����ɁA���̎��_�ł����Ƃ��K�v�Ǝv������̂��������A�ie�j���̎���̈��̕����I�E�E�ƓI�E���ƓI�E�����I�E�o�ϓI�v���ɉ�������̂ł���B���ؓI�m���ɂ��܂������������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A���ꂪ��ΓI�Ȃ��̂�����������Ƃ͖����ł��낤�B�ނ���u�m���v�\�\�Ȃ܂̂܂ܖ��}��ŁA�����q�ϓI�Ȓm���Ȃǂ��肦�Ȃ��\�\�Ƃ́A�I���G���^���Y���̕\�ۂɔ����O�q�̌܂̑����ɂ���ĕ��z����A�Ĕz���������̂Ȃ̂ł���B�v

�����Q�Rⓑ

�u�I���G���^���Y���̂Ȃ��Ɍ�����I���G���g�́A���m�̊w��A���m�l�̈ӎ��A����Ɏ��オ�������Ă���͐��m�̒鍑�x�z�̈�A�����̂Ȃ��ɃI���G���g�������Â荞��A�̗͂̑g�ݍ����̑��̂ɂ���Ęg�t����ꂽ�\�ۂ̑̌n�Ȃ̂ł���B�v

�����Q�Sⓑ

�u���l�ł���w�҂ł���I���G���^���X�g�Ƃ́A�I���G���g�Ɍ�点�A�I���G���g�ɂ��ċL�q���A�I���G���g�̔�߂�����̂𐼗m�̂��߂ɐ��m�ɑ��Ă����l�Ԃ��Ƃ��������A���Ȃ킿�O�ݐ��������I���G���^���Y���̑O������Ȃ̂ł���B�I���G���^���X�g�͎����̔����̑����Ƃ��Ă����I���G���g�ɊS�������Ȃ��B�I���G���^���X�g�ɂ���Č��ꂽ���e�́A���ꂩ���ꂽ�Ƃ��������ɂ���āA�I���G���^���X�g���������Ɛ��_�����̗��ʂŎ�����I���G���g�̊O���ɂ��邱�Ƃ������Ƃ���������S���Ă���B�����܂ł��Ȃ����̊O�ݐ��̎�v�ȎY�����\�ۂł���B�i���j���������Ď��́A�I���G���^���Y���̃e�N�X�g�͂���ɂ������āA�I���G���g�́u���邪�܂܂́v�`�ʂƂ��Ă̕\�ۂł͂Ȃ��A��ցk���v���Z���e�[�V�����l�Ƃ��Ă̕\�ۂ̂������ĕs���I�ł͂Ȃ��`�Ղɗ͓_��u���Ă���B���̌`�Ղ͖��炩�Ɍ|�p�I�ȁi�܂蕴����Ȃ��z���͂����ݏo�����j�e�N�X�g�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA������^�������e�N�X�g�i���j���q�A�����w�I���́A�����_���j�̏ꍇ�ɂ������Ɍ��o�����B���ڂ��ׂ��́A���́A�C���I�\���@�A�w�i�ݒ�A�����̋Z�I�A���j�I�E�Љ�I�����ł����āA�\�ۂ̐��m���ł��A���炩�̈̑�Ȍ��T�ɑ��钉�����ł��Ȃ��B�\�ۂ̊O�ݐ����˂Ɏx�z���Ă���̂́A���Ȍ��܂蕶��A���Ȃ킿�A�u�����I���G���g���݂�����\�ۂł�����̂Ȃ���ۂɂ������Ă��邱�Ƃ��낤�B�I���G���g�ɂ͂��ꂪ�ł��Ȃ����炱���A�\�ۂƂ����d�����A���m�̂��߂ɁA��ނ������܂�����ȓ��m�̂��߂ɂȂ����̂��v�Ƃ������܂蕶��̌��������Ȃ̂ł���B�w���C�E�{�i�p���g�̃u�������[���\�����x�̂Ȃ��Ń}���N�X���q�ׂ��悤�ɁA�u�ނ�k�t�����X�̕����n�_���̂��Ɓl�́A�����Ŏ������\���邱�Ƃ��ł����A�N���ɑ�\���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�̂ł���B�v

�����Q�Tⓑ

�u�I���G���g�ɐ���^����̂̓��[���b�p�Ȃ̂ł���B�v

�����Q�Uⓙ

�u���������āA���ǂ̂Ƃ���A�d�v�Ȃ̂́A��\�I�k����ق���l�l���Ƃ��Ă̒m���l�̂��肩���ł���\�\�Ȃ�炩�̗�����͂�����ƕ\�ہ���ق���l�ԁA�܂��A�������Q�����̂Ƃ������A���O�ɑ��Ė��m�Ȍ���\�ۂ��������Â���l�ԁB�킽���̘_�|�́A�m���l���A�\�ہ���ق���Z�\���g���Ƃ��Ă��т��l�ł���Ƃ������Ƃɂ���B�v

�����Q�Vⓙ

�u�u���̂Ȃ��ʼn��x���O���������悤�ɁA���z�I�ɂ́A�m���l����ҁA����ƌ[�ւ��ف��\�ۂ��Ȃ�������Ȃ����A�������A����ƌ[�ւ𒊏ۓI�Ȃ��́A�܂茌�̂����Ȃ��V��̐_�X�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�m���l�̕\�ہ\�\����͓�̈Ӗ������A���Ȃ킿�A�m���l���\�ہ���ق��錩���A�Ȃ�тɁA���̌�������e�҂ɑ��ĕ\�ۂ���s�ׂł���\�\�́A�Љ�̂Ȃ��ł������̐l�тƂ��o�������邱�ƂƗL�@�I�Ɍ��т����A�������́A���������o���̗L�@�I�Ȉꕔ�ł���Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ł����������̐l�тƂƂ́A�n�����l�тƁA�����������ʐl�тƁA���Ȃ��l�тƁA��ف��\�ۂ��ꂴ��l�тƁA���͂Ȃ��l�тƂ̂��Ƃł���B�m���l�̕\�ۂ́A�ǂ���ЂƂ�����̓I�Ő��X�����B�������A���������m���l�̕\�ۂ��A�M���Ƃ��@���I���c�Ƃ����I���@�ɕώ�������꓀���������Ă��܂��ƁA���ӁA���̍����Ƃ߂��A�̂��̎���ɓ`���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�v

�����Q�Wⓗ

�u�킽���́w�I���G���^���Y���x�̂Ȃ��ł́A���m�̎x�z�ɑ��锽�����Ȃ��Ă��܂����B����炪�A�₪�đ�O���E�S�̂��������ޑ傫�ȒE�A���n�푈�ւƐ��肠������݂����ɂ�������炸�B�v

�����Q�Xⓗ

�u���Z�Z�N��Ƀ��f�B�J���Y���Ɗw�������̓`���t�Ƃ��ē��p������킵���t�����X�̂����ꂽ�N�w�ҁA�W�������t�����\�������I�^�[���ƃ~�V�F���E�t�[�R�[�́A�̂��ɁA����ƌ[�ւƂ����傫�Ȑ���������i�ƃ��I�^�[�����ĂԂ��́j�ɑ��āA�O�ꂵ�ĕs�M�̔O��\�����ďՌ����������邱�ƂɂȂ�B��㔪�Z�N��Ƀ��I�^�[������������Ƃɂ��A�킽�������̎���́A�|�X�g���_�j�Y���̎���ł���A���ꂪ�S���������̂́A�����ς烍�[�J���Ȗ��ł���A���j�ł͂Ȃ������\�Ȗ��ł���A���łȌ����ł͂Ȃ��Q�[���Ȃ̂ł���B�����ۂ��t�[�R�[���܂��A����܂ł́A�r���Ɗċւ̑ΏۂƂȂ邪�䂦�ɒ�R��]�V�Ȃ����ꂽ�W�c�\�\�ƍߎҁA���l�A�Ǖ��҂����\�\�ɂ���đ̌����ꂽ�ߑ�Љ�ɂ�����R���͂ɂ��Č������Ă��������ɁA���̐��I�Ȃ��̂ւ̊S���̂āA���͂͂�����Ƃ���ɑ��݂���̂ł���ȏ�A�l���Ƃ�܂����͂̃��[�J���ȃ~�N�������w�ɏW�������ق����悢�Ƃ܂Ō����������܂ł���B���̎咣�ɂ��A���Ȃ́A��������A���{����A�K�v�Ƃ���A���^���Ȃ�����A�\������邱�ƂɂȂ�B���I�^�[���ɂ����Ă��t�[�R�[�ɂ����Ă��A�킽�����������������̂́A����̐����w�ւ̌��ł��������Ƃ��ɂ����������܂�����������g�ł���B���Ȃ킿����ւ̕s�M�B��������ƂȂ�d�v�ȓ_���܂���߁A�܂������Ȃ�ڕW������߂镨��́A�Љ�ɂ�����l�Ԃ̋O�Ղ����ƂÂ���ɂ͂��͂�p���Ȃ��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ����B�v

�����R�Oⓕ

�u�t�[�R�[�̌���̒���́\�\���Ƃ��킽�����g�A���낢��ȓ_�ʼn��b�������ނ��Ă���Ƃ��Ă��A�\�\��͂茇�ׂ�����B�v���o���Ă������B�t�[�R�[�͂��́w�č��̒a���x�̂Ȃ��ŁA�\�㐢�I�����̋ߑ㐼���Љ�ɂ����邳�܂��܂Ȋw��ɂ��ď]���ɂȂ��a�V�Ȑ����������Ȃ����B�t�[�R�[�́A���������w��̑䓪�ƁA�č���a�@�⊴���@�̒a���Ƃ��֘A�Â����̂ł���B�����Ă��̖{�̏I�����߂��Ȃ�ƁA�A�t�[�R�[�͌N��̌Ǘ��������͂ɂƂ��Ă�������~�N���Ȍ��͂��A�����ɂ��ĎЉ�S�̂��x�z���邩�����͂��߁A���̂悤�ȎЉ���K�����P���Љ�Ɩ�������B�������A���̏ꍇ�A�t�[�R�[�͂������_�I�����������Ȃ��Ă��邾���ŁA���̗��_�������ɐ��������ۂ��ɂ��Ă͐ӔC�͂Ȃ��Ƃ����邩������Ȃ����A�������A�t�[�R�[�����������ɂ��Č���Ă�����̂�ǂނƁA�ނ��A�����ԁA���̂悤�ȋK�����P���Љ�ɑ��āA���͓I�Ɉًc�\�����Ă������Ȃ��Ă������Ƃ��킩��B�ނ̓t�����X�ɂ�����č����x���v�����߂�f���ɎQ�����Ă��邵�A�����҃O���[�v�ȂǂƂ�����I�ɘA�����Ƃ肠���Ă����B�Ƃ��낪�A�t�[�R�[���w�č��̒a���x�̂Ȃ��ŋL�q�����v���Z�X�𒆐S�ɐ����Ă݂�ƁA�u�K�����P���Љ�v�\�\����͂܂��A�h���m�̂����u�S�̓I�ɊǗ������ꂽ�Љ�v�Ƃ��ɂ悭���Ă���\�\���A���ׂĂ�Ȋ��������ƂɂȂ�B���łɏ����̒i�K�Ńj�R�X�E�v�[�����c�@�X���������ڂ��Ă����悤�ɁA���́u�K�����P���Љ�v�́A���̎Љ�ɓG�����R�^���܂ł��A�݂�����̂Ȃ��ɕ������ނ��̂������̂ł���B

�����ł̖��́A���Ƃ��t�[�R�[���������Ƃ��Ă��i�����Ƃ��A�ގ��g�̐����������画�f����ƁA�t�[�R�[�̎咣���������Ƃ͂����悻�����Ȃ��̂����j�A���̌��݂̎Љ�i���Ȃ킿�A�킽�������́u�K�����P���Љ�v�j���璊�o����A�܂��A�����ɋA������ł��낤���_��̃��f�����A�Ȃ������̂��Ƃ��S�̉�����A����ɒ�R�ł��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���̂���₢�������ׂ����Ƃ������Ƃ��B���܂��܂Ȋč��\�������邱�Ƃ͂������ł���B�܂��v���Ƃ���v�҂̊�������ނ��Ƃ͂Ȃ������\�\���Ƃ��A�P�W���I�̏I���Ƀt�����X�̃J���u�C�A���n�Ŗu�������z�ꔽ���́A�ŏI�I�ɂ́A�A���n�̓z�ꐧ�p�~�ƁA�z�ꐧ�p�~�^�����̂��̂ɂȂ����Ă������B���������o�����́A�K�����P���Љ�̂���܂ʐi�s�ɂ����������ĂȂ�����̂Ȃ��ł��A����Ȃ�ɏd�v�Ȉʒu�����߂�B����ǂ��t�[�R�[�ɂ��A��E�Ƃ���s�Ƃ��ƍߍs�ׁA�����Ă݂������N�ƌ`���͂��ׂĂӂ��̖ړI�ɕ�d����B�ЂƂ́A�Ō�ɐ��x�ɋz������邱�ƂŁA���͂̂�邪���邳�܂��m���邱�ƁB�����Ă����ЂƂ́A���x���̂��̂�f�߂��邱�Ƃɂ���āA���x�̔�l�Ԑ����ؖ�����ɂ͂��邪�A���ǁA���x���s���ł��邱�Ƃ��ؖ����邱�Ƃł���B

�قƂ�ǂ����܂ł��Ȃ����Ƃ����A���͂Ŗَ��_�I�ȃ��B�W�����̗͂ɂ���āA����ȉe����^���邱�̂悤�ȗ��_�͂��ׂā\�\�g�[�}�X�E�}���̂��̂ł���A�t�[�R�[�A���邢�̓A�h���m�Ȃǂ̂��̂ł���\�\�A�ߑ�̐����Љ�ɑ��݂���̂��͂�����Ƃ݂Ƃ߂���p�^�[�����A�����������ꂪ���ׂĂ̖{���ł���A���ՓI�Ȃ��̂ł��邩�̂悤�ɍՂ�グ��͂��炫�����Ă���B����䂦�A�����������_���A���[���b�p���S�I�Œ鍑��`�I�ł���ƌĂԂ̂́A���Ȃ����֒��ł͂Ȃ��B�Ȃɂ���A�����������_�́A�ڍׂ���܂�Ȃ����߉��ƁA���Ȕ��ȓI���Ȓ��S���ƁA�s����`�Ɣ��I�ߊώ�`�Ƃ̌����Ƃ����_�ŁA�ǂ����������������̂��̂ɂȂ�A�����I�ȃp�^�[������̒E�o����A�����ύX����I�����Ƃ��������̂������������Ȃ��̂ł���B�v

�����R�Pⓕ

�u�����ŁA�������ꂻ���ȒP�����������ĔƂ��A�Ō�Ɏ����l�������̂́A�����̃N���V�b�N���y�ɂ�����ӂ��̎�v�ȑg�D�X�����A���������q�ɑ���ӂ��̈قȂ錩���ɋN������Ƃ������Ƃł���B�����I�ɂ݂�ƁA�q�Ƃ͐����ł���B�܂����炩�ɐ錾����A�T�d�ɓW�J����A������Ō�ɂƂ����ς�ƏI��邱�ƁB����͒����I�ȃ��f���ɂ��������Ď��Ԃ𐪕����邱�Ƃł���B�f�ނ������Ȏ葱���ɂ��ƂÂ��ēO�ꑀ�삷�邱�Ƃł���B����ǂ���I�ɂȂ��߂�ƁA���y�Ƃ͂���Ȃ�q�ł͂Ȃ��B����͒q�ł���ƂƂ��ɖ����ɉ\�ȕϑt�ł���B���y�́A���Ƃ��A�������łɘ_�����u���[���X�ɂ���ď����ꂽ�ϑt�ȁi�E�H���^�[�E�t���b�V�����u���[���X�̔��W����ϑt�ƌĂ`���̗���グ�j�ł��邾���łȂ��A�킽���̌l�I�ȋ����ɒ[���ė��p�������܂��܂ȕϑt�Ȃ̑��̂ł�����̂��B���������l�I�Ȏg�p�́A�������ȓI�Ȃ��̂Ƃ͂�����Ȃ��B�킽�����������Ɉ،h�̔O�ɂ������A�̌���̕ϑt�Ȃ̏ꍇ�ɂ́A���p�̂������́A�����I�ł�������A�J���ꂽ���̂ł�������A����ɂ͑��X�������̂ł������肷��B�i���j�킽�������y�ɂ�����I���^�[�i�e�B���ȕҐ��ƌĂ��̖̂L�����ɂ��A�킽���̐S�͓����Ă���B���̃I���^�[�i�e�B���ȕҐ��̂Ȃ��ł́A���Ȃ�����Ȃ肪�A���I�ɁA�W�I�ɗ��p����āA���y�I���ԁ\�\����͊�{�I�Ɏx�z�I�ł���Ɠ����ɓ����I�ł�����̂����\�\�̓����Ƒg�D�����h������x�������̂��B�O�����E�O�[���h�́A���y�̂��̖{���I�ɑΈʖ@�I�ȗl���ɑ���傢�Ȃ�\���𗝉����Ă����Ǝv���B�Έʖ@�I�ȗl���Ƃ͂��Ȃ킿�A�ЂƂ̉��y�̕������A��������h�����A�܂������Ɋ֘A�Â����鑼�̂������̕����Ɛڑ������čl�����肠�������Ƃł���A����͖͕�┽��������ɂ���ĉ\�ɂȂ�B���������Έʖ@�I�ȗl�������A���Ƃ����[�c�@���g�I���邢�̓x�[�g�[���F���I�ȃ\�i�^�`���ɂӂ��܂��S�̓����I���Ј��I�Ȍ��Ђɑ����ō܂ƂȂ�B�v

�����R�Qⓗ

�u������Y�̎����ɂ��ӂ肩����Ȃ���A�킽�������͂�������I�ɓǂ݂Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�Έʖ@�I�ɓǂ݂Ȃ����͂��߂�B�܂�A�������@�卑�̗��j�݂̂Ȃ炸�A�x�z����鑼�҂̗��j�\�\�x�z�I�f�B�X�N�[��������ɑ��āi�܂�����ƂƂ��Ɂj�͂��炫��������j�\�\�̑o�����ɔF������Ƃ������Ƃł���B���m�̃N���V�b�N���y�ɂ�����Έʖ@�ł́A���l�Ȏ�肪�A�����Ƒ��������̂��Ă��Ⴕ���ł邪�A�X�̎��ɑ�������I�Ȃ������́A���̊Ԃ̂��̂ɂ������A�����ɂ��̎�肪�㊘�ɂ����B����ǂ����̃|���t�H�j�[���璲�a�ƒ��������܂�ł�B����͕����̎��̑��݂̂��߂�������g�D���������Ƃ��炭����ʂł����āA��i�̊O���̂Ȃ�炩�̌����Ȑ����̋K���Ƃ��`���I�K���ɂ̂��Ƃ��Đ�������ʂł͂Ȃ��B����Ɠ����悤�ɂ��āA���Ƃ��C�M���X�����ɂ����鐼�C���h�����Ƃ��C���h�Ƃ̂������i���̂������́A�ʏ�A�قƂ�Ǖ\�ʉ����Ȃ��܂I���̂����j���A�A���n���ƒ�R�^���ƍŏI�I�Ȍ��Z���̖�����`�ɂ��������̗��j�ɂ���đ��^����A���邢�͌���Â����Ă�����̂Ƃ��āA�ǂ݁A�����ĉ��߂��邱�Ƃ��ł���̂��B�߂ł��������B�������������ɂ́A�I���^�[�i�e�B���ȁA���邢�͐V�������ꂪ���܂�A�₪�Ă��̕��ꂪ���x������邩�A�������̓f�B�X�N�[���ɂ���Ĉ��肵�����ڂƉ����̂ł���B�v

�����R�Rⓗ

�u�������Ƃ������A�C�f���e�B�e�B�́A�����ł́A�_�ɂ���ė^����ꂽ�{���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���Ƃ�������A�t���J�̗��j�A������C�M���X�ɂ�������j�ɂ�����A�t���J�����Ƃ������҂̑��ݍ�p�̌��ʐ��݂��������̂Ƃ��āA���邢�͂�����t�����X�j�̌����A��������鐭���ɂ�����m�̑g�D�ւ��Ƃ������҂̑��ݍ�p�̌��ʐ��݂��������̂Ƃ��āA���͂����̂ł���B�킽�������������̂́A����d�v�ȈӖ��ɂ����āA�����I�A�C�f���e�B�e�B�̌`���Ȃ̂����A���̕����I�A�C�f���e�B�e�B�́A���ꂱ�����{���ł���Ƃ����悤�Ȃ������ł͂Ȃ��i�Ƃ͂����A�����I�A�C�f���e�B�e�B�������͂̈ꕔ�́A���ꂪ�{���Ƃ��Č����Ă�����l�@����Ă��邩��Ȃ̂����j�A�����ł͂Ȃ��Έʖ@�I�ɑS�̂Ƃ̊ւ��̂Ȃ��Ō���������Ă������̂Ȃ̂ł���B�Ȃɂ���A�����Ȃ�A�C�f���e�B�e�B�Ƃ����ǂ��A�Ǘ����Ă͑��݂ł����A�G����ے荀�̈�Q�Ȃ����đ��݂����Ȃ����Ƃ͎����̗��ł��邩�炾�B�M���V���l�݂͂�����̃A�C�f���e�B�e�B�̊m���̂��߂ɁA��ؐl����������イ�K�v�Ƃ��Ă������A���[���b�p�l���܂��A�A�C�f���e�B�e�B�m���̂��߂ɁA�A�t���J�l��I���G���g�l��K�v�Ƃ��Ă������Ƃ��v���o���悢�B�������Ƃ͋t�̗���ł����Ă�������B�������킽�������̎���ɂ����āA�u�C�X�����v�Ƃ��u���m�v�Ƃ��u�I���G���g�v�Ƃ��u���{�v�Ƃ��u���[���b�p�v�Ղ̖{���ɌŒ肵�悤�Ƃ���傪����Ȏ��݂ɂ����Ă��A���҂̕����Ɋւ���A�Ǝ��̒m���A�Ȃ�тɎp���ƌ��y�̍\�������������Ă���B���̂悤�ȍ\�������A�T�d�ȕ��͂ƌ���������v����̂ł���B�v

�����R�Sⓗ

�u�v�́A�Έʖ@�I�lj��́A�����̃v���Z�X�A�܂�鍑��`�̃v���Z�X�ƁA�鍑��`�ւ̒�R�̃v���Z�X���l�����ׂ��ł���Ƃ������Ƃ��B�e�N�X�g��ǂނƂ��ɁA������L���A�e�N�X�g���狸���I�ɔr������Ă�����̂��܂ނ悤�ɂ�������̂ł���B�i���j���ꂼ��̃e�N�X�g�́A���߂������d�Ȃ荇���o���Ƒ��݂Ɉˑ����������X�̗��j�����������Ă���B�i���j�e�N�X�g��ǂނƂ��ɁA�킽�������̓e�N�X�g���A�e�N�X�g�ɗ��ꍞ��ł�����̂ƁA��҂��e�N�X�g����r���������̗̂����Ɋ֘A�Â��ēǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�̕����I��i�́A�����u�̃��B�W�����ł���A�킽���������Ȃ��ׂ��́A���̈�u�̃��B�W�������A���̃��B�W���������N�����邳�܂��܂ȏC�����ă��B�W�����\�\�L�v�����O�̏ꍇ�A�Ɨ���̃C���h�ɂ����閯����`�҂̌o���\�\�ƑΒu���邱�Ƃł���B�v