ペーネミュンデの愉快な仲間たち

集英社使用許諾済

集英社使用許諾済

千尋のイメージキャラクターは沢渡香澄です。(^_^)

by 佐藤クラリス (宮崎駿ネットワーカーファンクラブ)

2011年01月08日アップデート → タイトル写真差し替え

このページは、宮崎駿ネットワーカーファンクラブ(旧「PC-VAN宮崎駿ネットワーカーFC」)の佐藤クラリスさんが掲載した作品〜 ペーネミュンデの愉快な仲間たち 〜の全文を掲載しています。なお、無断転載等は厳禁です。(編集者)

作品の紹介

10才の少女、千尋は豚になった父の代わりに、ドイツ第3帝国で、世界初の弾道ロケットA4の開発に従事する。そこでの夢と希望と冒険と恋愛の数々。宮崎アニメの題名にヒントを得た、痛快冒険・恋愛・開発小説です。

かつて、ジェームズ・キャメロン監督は20世紀フォックスの重役に云った。

「タイタニック号の上で、”ロミオとジュリエット”をやるんだ!」

そして、今、「ペーネミュンデで”竹取物語”をやるんだ!」と云う企画が動き始めた。

第一話2000.04.06〜最終話05.06

〜 ペーネミュンデの愉快な仲間たち 〜

この作品はフィクションであり、登場する人物、地名、年号などは全て事実と違っているかも知れませんので、悪しからず。(^_^)

参考文献:野木恵一著「報復兵器V2」世界初の弾道ミサイル開発物語(光人社NF文庫)

目次

第 1話 「失踪」

第 2話 「ノストラダムス」

第 3話 「タイムトラベラー」

第 4話 「タイムマシーン」

第 5話 「豚」

第 6話 「デァ フューラー」

第 7話 「ドルンベルガー」

第 8話 「フォン・ブラウン」

第 9話 「宇宙旅行」

第10話 「ゴダード」

第11話 「娘博士」

第12話 「ルイーゼロッテ」

第13話 「野望」

第14話 「集合体3号」

第15話 「超音速風洞」

第16話 「バケツとコップとタマネギと」

第17話 「ヴァルター機関」

第18話 「エルンスト・シュタインホフ」

第19話 「A4ロケット」

第20話 「秘密国家警察」

第21話 「モロアッチ」

第22話 「アルベルト・シュペーア」

第23話 「暗殺指令」

第24話 「再会」

第25話 「さらば、帝国」

第26話(最終話) 「過去なる未来」

第1話 「失踪」

「…千尋、千尋」

誰かの呼ぶ声がする。それは父親の声か、それとも遠く離れた我が家を守る母親の声か、それすら曖昧な声がかすかに聞こえる。

「千尋…助けてくれ」

今度ははっきりと父親の声と思えた。ハッとして、目覚めたが、ジッと耳を澄ましても何も聞こえなかった。何か不安な気持ちが胸の中に満ちていた。

天宮(あまみや)千尋10才。或る夜の彼女の睡眠はこうして破られた。

彼女は夏休みを利用して、父親であるロケット工学者の天宮千(せん)博士を訪ね、種子島の大東京帝国大学宇宙航空センターにやってきたのである。千博士は、現在日本の産業界が開発中の「静止軌道コロニー」、通称「ガンダム計画」用の低燃費・低公害のロケットエンジン開発を手掛けていた。

千尋は、寝室を出て、父親が居るはずの「研究室」を覗いた。官舎は宇宙航空センター付属の居住区に有り、50平方メートルほどの小さな戸建てであるが、研究目的なので、書斎と云うか「研究室」が設けられていた。

千博士は、深夜になるまで、その部屋で、パソコンにかじりついて、難しそうな数式を使った計算をしたり、シミュレーションと称して、アニメの様な画像を作っていたり、メールの返事を書いていたりしていた。

しかし、今、その部屋には誰もいなかった。明かりは煌々とついているのに、千博士の姿は見えなかった。

「お父さん? 居るの?」

パソコンの前に行った。ディスプレイには書きかけのメールが表示され、山積みされた本や書類の谷間に置かれたコーヒーカップからは、今作ったばかりの様に湯気と香りが上がっていた。

まるで消えた様だ…と千尋は思った。何か手掛りが無いかと、千尋は部屋の中に視線を走らせた。

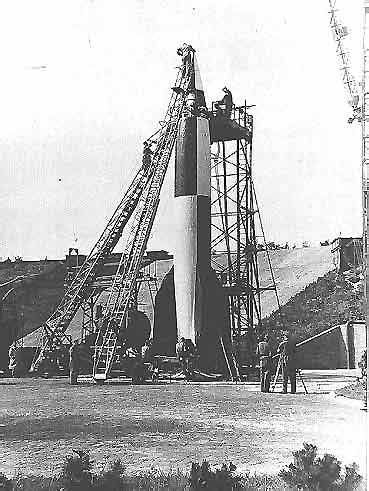

ふと、目に止まった物があった。本棚の上のロケットの模型だった。葉巻型で、大きな4枚の翼がついている。胴体はタテヨコに線が入れられ、白と黒に塗り分けられていた。

千尋がその模型をジッと見ていると、突然、背中全体に重い圧力を感じた…。

次回予告

失踪した千博士の行方を知る男が現れた。彼の名は…次回のお楽しみと云う事で。(^_^)

第2話 「ノストラダムス」

千尋は何かしら危険を感じ、とっさにパソコンの載ったデスクの蔭に身を隠した。

観ると、さっきまで千尋の居た空間が、陽炎の様にゆらゆらと揺らめき、黒い影が見えたと思ったら、あっと云う間に実体化した。それは、黒っぽいマントをつけた、オペラにでも出てきそうな男であった。

男は、本棚の上のロケットの模型に手を伸ばした。千尋はハッとした。それはいつの間にか、模様が変わっていた。男は、ロケットの模型を独楽の様に掴み、1/4ほど回転させた。すると、千尋が最初に観た模様と同じになった。

「…あれはスイッチなのね」

千尋は呟いた。

男は、そそくさと「研究室」を出、更に官舎からも出て行った。

「一体、何者なんだろう。あの男は」

千尋は、ロケットの模型の前に立ち、自問した。

「ドアでも無い所から出入りするなんて、とても地球人じゃないわ。ひょっとしたら宇宙人。いや、そうに違いないわ」

「…じゃあ、お父さんは宇宙人に誘拐された?! 大変! 他の人に報せなきゃ!」

千尋が研究室のドアに向かって走ろうとした途端、思わず急ブレーキを掛けた。ドアの前には、あの男が立ちはだかっていたのだ。

「きゃあ!」

「お嬢さん、どこへ行こうと云うのかね」

「あ、あなたは一体何者なの? ドアでも無い所から出てくるなんて!」

「ほう、やはり観られていましたか? わたしの秘密を知られてしまったからには、あなたには死んでもらうしか無い様ですね」

「わ、わたしは、怖くないわ。あなたは宇宙人でしょ? お父さんを何処へやったの?」

「なるほど、千博士のご令嬢でしたか。博士はちょっと遠い所に行っています」

「遠い所って、何処?」

「それに答える必要は無いでしょう。さァ、取り敢えず眠ってもらいましょうか」

「近寄らないで! それ以上近づくと…」

そう云いながら、千尋はロケットの模型を鷲掴みにすると、頭上に振り上げ、今まさに床へ叩きつけんとした。途端に男の顔色が変わった。

「お、おい。止めろ! それが何なのか判っているのか?」

「も、勿論よ。貴方にとっては大切な物でしょ」

「千博士が死んでしまうぞ!」

「脅しには乗らないわ。貴方はどうせ、わたしを殺そうとして居るんだから」

「…ったく。判ったよ。キミの勝ちだ」

「そんな手には乗らないわ。さァ、早くお父さんに会わせて」

「それが、本当に遠い所に居るのだ。おっと、その前にわたしの名を名乗っておこう。わたしの名は、ミッシェル・ド・ノストラダムスだ」

「ノストラダムスって、大予言の?」

「その通り。なかなかの博学だね。16世紀の大予言者ノストラダムスだ」

「ウソよ」

「…どうしてそう思うのかね」

「だって、とっくに死んでいるはずよ」

「ちっちっ。まァ、フツ〜はそう思うよね。しかしわたしは本物のノストラダムスなんだよ」

「…な、何か証拠でも有るの?」

「勿論! わたしはタイムトラベラーなんだよ」

次回予告

ノストラダムスと称する謎の男。彼の正体が今、明かされる。

第3話 「タイムトラベラー」

「タイムトラベラー?」

千尋は呟いた。

「その通り。つまりは時間旅行者だ。西暦3000年、人類は既にタイムマシーンを開発していた。わたしの様な高貴で先進的な貴族は常に冒険とロマンを求めているのだ。かつては空へ 、さらには宇宙へ 、そして今や時空を超えて旅行しているのだ」

「そんな事、信じられないわ」

「ふ。無理もない。20世紀の君たちの頭脳では理解できないだろう。しかし、これは事実なのだよ。わたしは予言者として知られているが、それは予言でもナンでもない。事実なのだ。わたしがその時代で観て聞いた事を難しい言葉で表現したのが、後世、予言として伝わっているだけだ」

「だったら、この時代で何をしようとしているの?」

「知識だよ。この時代での最新の知識が必要だったのだ」

「どうして、この時代なの?もっと未来の知識ではダメなの?」

「それは事情が有ってのことだ」

「どんな事情なの?」

「…そんな事、どうでもいいじゃないか! 要するに、キミがそのタイムスイッチを返してくれれば良いんだ」

度重なる質問に、ノストラダムスはイライラしてきた様だ。

「返さないわ。わたしはお父さんを返して欲しいだけ。さァ、わたしの質問に答えてよ。さも無いと、これを叩き壊すわよ」

「くっそぅ〜、子供のくせになんて強情なヤツだ。…いいだろう。実はわたしはタイムトラベルをしながら、商売をしているのだ」

「商売?」

「そうだ。未来の知識を過去の人間に高く売りつける。儲かる商売だ」

「それとお父さんをさらった事が関係有るの?」

「その通り。或る時代のお客がこの時代の知識を欲しがっているのだ」

「…だから、お父さんを誘拐したの?!」

千尋の表情がゆがみ始めた。やばい。爆発寸前か。

さすがのノストラダムスもちょっとひるんだ。

「…まァ、そう云うワケだ。…ああ、勿論、仕事が終われば、すぐにこの時代へ帰すと云う約束が有っての事だがね。勿論」

「…お父さんは、今、何処にいるの?」

「そのお客の時代だ。具体的には、この時代から60年ほど前になるかな」

「その時代に行きたいわ」

この一見無邪気な要求で、千尋の質問に我慢しながら付き合ってきたノストラダムスがついにキレた。

「キミが? キミが行ってどうする!父親に会ったとしても、仕事が終わらない限り帰る事は出来ないんだよ。わたしが欲しいのはキミではなく、有能なロケット工学の科学者なのだ。その時代で必要としているのはそう云った人間なんだよ。わたしがキミにやって欲しいのは、かえって、その様なロケット工学の科学者を推薦して欲しいと云う事だ」

「お父さんではダメなの?」

「はっきり云おう。千博士はその世界では豚になってしまったんだ」

次回予告

豚になってしまった千博士。そりゃ、一体なぜ?

第4話 「タイムマシーン」

「…なんですって!?」

「豚だよ、豚。太りすぎの例えではなく、博士は本物の豚になってしまったんだよ」

「どう云う事なの?」

「時空移動をする場合にはまれに起こる事らしい。時空アレルギーと云う物だ。元の姿以外の物になってしまう。まァ、元の世界に戻れば直るので、それほど気にする事はない」

「気にしないわけないでしょ! だったら、早くお父さんをこの世界に戻してよ!」

「えーい。だからそれが出来たら、こっちも苦労はしないんだよ。いいか、お嬢さん。わたしはお客から千博士を連れてくると云う契約をした。それが旨く行けば契約金がもらえる。契約金が手に入れば、タイムマシーンの稼働費用が賄えるので、次の冒険に出れる。でも、千博士が豚になってしまい、契約を果たせないので、お客は金を払ってくれない。わたしは金が無くて困っている。こうなったら、他の科学者を連れて行き、契約を果たそうとして、今、借金でタイムマシーンを使い、再びここにやって来たと云うワケだ。判ったかね」

「…判ったわ」

「お嬢さんが博士を助けようとするのなら、大人しく別の科学者をここへ連れて来るんだ。それしか無いぞ」

「一つ聞きたいんだけど、そんなに歴史を変えてしまって、未来がおかしくならないの?」

「ふん、タイムパラドックスの事を云って居るんだろうけど、その時空の概念は既に古いよ。我々の30世紀では、波動時空理論によってタイムマシーンが作られている。お嬢さんに判る様に簡単に云えば、こうなる。

わたしたちの感じる世界は一つしか無いが、色々な力が互いに影響し有って出来ている時空と云う物は、例えて云えば、大小無数の雫によって生まれた水面の波紋が混ざり合った様な物。その波面を或る面でばっさり斬ったのが、わたしたちの感じる世界。…と云う事は、別な面で斬れば、別の世界が有るはず。斬り方によって、世界は無数に存在する。同じ場所でも、斬り方によっては幾らでも世界が有る。斬り方を変えるのは力だ。タイムマシーンで或る世界に新しい物を持って来たとすると、それによって斬り方が変わり、世界が変わる。しかし、元の世界、つまり元の斬り方であれば、世界は変わっていない。

タイムマシーンの原理は簡単だ。今の世界の斬り方の一部を変え、或る時代の斬り方と一致させる。波面同期と云うものだ。すると、そこにゲートが出来る。このゲートが別の時空とをつなぐ物だ。波面の斬り方を部分的に変えるエネルギー発生装置、これがタイムマシーン本体だ。それをコントロールする為のアイテムの一部が、お嬢さんの持っているロケットの模型と云うワケだ。お判りかな。とどのつまりが、タイムパラドックスは無いって事だ。さァ、これで満足しただろう。では、こっちの要求を呑んでもらおうか」

「でも、他の人を犠牲にする事は出来ないわ。わたしが行きます」

「…ったく。わからず屋め。キミがロケット工学の権威ならいざ知らず、お嬢さんに何が出来るってんだ」

「わたしでも、ロケット工学は或る程度判ります。何しろ、千博士の娘ですから」

「…ほう、そこまで云うからには、或る程度は知っているだろうな。そう、例えば、比推力とは何だ?」

「排気速度を重力加速度で割った値でしょ?ロケットの基本です」

「なるほど。では、ロケットの最終速度を決めるパラメータは?」

「排気速度と質量比、つまり、発射の時の質量をカラの時の質量で割った値です」

「…こ、こりゃ見事だ。こいつは使えるぞ。判った、お嬢さん。貴女を千博士の居る時代にお連れしよう」

「本当に?」

「ああ、本当だとも。そう、西暦1936年のドイツ第3帝国へ」

次回予告

豚になってしまった千博士に再会した千尋。冒険が始まる。

第5話 「豚」

「さて、準備は出来たかね、千尋博士」

「わたしは博士じゃありません。でも、出発の支度は出来たわ」

「結構だ。博士と云ったのには意味がある。我々が行く時代では、現在キミの持っている知識は博士と呼ばれるにふさわしいだろう、と云う事だ。

さて、キミの持っているロケットの模型、つまり、タイムスイッチが必要なのだが、渡してはくれないかね?」

「いやよ。わたしを騙すつもりじゃないの?」

ノストラダムスは諦めた様に云った。

「…判ったよ。じゃあ、キミにやってもらおう。そのタイムスイッチを適当な高さの、なるべく水平な場所に置いて、上から見て時計方向に1/4回転回すのだ。時計方向だよ。間違えないように。そうすれば、キミの父親千博士の居る世界へのゲートが開くのだ」

千尋が云われた通りに、パソコンデスクに置いたロケットを回すと、ブンとうなる音と共に、風の様な圧力を感じた。すると、目の前には、妙に明るい部屋がぼんやりと現れ、まもなくそれははっきりとした。

「さァ、どうぞ」

「先ず、あなたが入って下さい」

「なるほど、わたしがタイムスイッチを奪うとでも。そりゃ、慎重なことで…。では…」

ノストラダムスの身体は壁の穴に入っていく様に消えた。その異様さを堪えて、意を決した千尋は穴に入った。

まるで厚みの無い紙を抜ける様にするりとゲートを抜けた。そこは朝日を十分に浴びた洋式の部屋であった。

肌寒い。振り向くと、ゲートは既に消えていた。

「寒いわ…」

「無理もない。この世界は1936年3月のドイツなので、外はかなりの寒さのはずだ。持ってきた荷物で厚着をするがいい」

「父は何処なの?」

「その前に、このタイムスイッチの説明をしておこう」

ノストラダムスはロケットの模型をつまみ上げた。

「あ! どうしてそれを」

「いや、これはキミの持っていた物とは別の物だ。ペアのもう一つだよ。これをキミに預けよう」

千尋は意外な顔をして、ノストラダムスからロケットの模型を受け取った。

「このタイムスイッチを平らな所に置いて、今度は時計方向とは反対側に回すと、キミは元の世界に戻る事が出来るのだ。しかし、既にわたしにはタイムマシーンを動かす金がない。だからこのスイッチは使えない。スイッチをキミに渡した理由はそれだ。キミが、わたしの依頼した仕事を果たし、わたしがその報酬を受け取る事で、キミと千博士は元の世界に戻る事が出来るのだ。判っているね」

「判ったわ。とにかく、父に会わせて下さい」

「いいだろう、こっちに来なさい」

ノストラダムスは隣の部屋のドアを開いた。途端に猛烈な臭いがする。これは豚小屋だ。部屋の中に檻が設けられ、豚が一匹鳴いている。右側の壁に有る窓は大きく開けられ、換気はしているのだが、豚の排泄物の臭気は避け様も無かった。

「ひ、ひどい。な、何なの!これは」

「これが千博士だ」

「信じられないわ。ただの豚じゃないの?納得出来ないわ。証拠を見せて!」

「キミが近寄ってごらん。意識だけは千博士のままだから、その仕草で判るだろう」

そう云われて、豚に近寄った千尋に、豚はけたたましく鳴き、すり寄ってきた。うつむいたまま立ち上がった千尋はノストラダムスに云った。

「…今度はあなたが近寄ってみて」

「ふむ。誰にでもなついているワケじゃないよ」

ノストラダムスが近寄ると、豚は恐怖の声を上げ、檻の隅に身体を打ちつけた。

「…とまァ、こう云うワケだ」

「…許せない。父を誘拐し、こんな姿にしたあなたを!」

「おっと。勘違いをしてはいけないよ、お嬢さん。わたしは悪党なんだ。この程度の事は平気でやる人間だ。尊敬なんぞしてくれなくて結構。そして、キミとわたしの関係は、信頼ではなく、ただの契約なんだよ。

さァ、この悪党との契約を守って仕事をし、父親と元の世界に戻るか、それとも豚になった父親と共に、この異世界で朽ち果てるか、どっちを採るんだね!」

「…それは、父親と元の世界に戻る為に、この時代にやってきたのだから」

「つまり、契約を守ってくれると云う事かな?」

「ええ、そして、あなたにも契約を守ってもらいます」

「了解した。これで契約成立と云うワケだ。宜しく…と云っても握手する気にもならないだろうから、早速仕事に掛かってもらおうか。先ずは、この時代、この国で最も重要な人間に会っておいた方がイイ。後々、楽になるからね。我々のスポンサーだ」

次回予告

千尋はヒトラー総統と会い、気に入られる。幼い技術指導者の誕生だ。

第6話 「デァ フューラー」

千尋とノストラダムスは、目隠しをしたベンツに乗り、と或る建物の中に入った。質素な部屋で暫く待った後、隣の部屋に通された。豪華ではないが、重厚感の有る応接室の様であった。

「暫くお待ち下さい」

案内の者が礼をして退出した。

「そういえば、不思議に思うんだけど…」

千尋がノストラダムスにささやいた。

「何かね?」

「どうして、わたしはドイツ語が判るの。習った事も無いのに」

「それはわたしが細工をしておいたからだ。時空のゲートをくぐった途端に基本認識言語をドイツ語に切り替えておいたのだ」

「じゃあ、逆に日本語は分からないの」

「そう云う事だ。しかもキミのしゃべる言葉も書く文字もドイツ語になっている。だが安心したまえ。もう一度ゲートをくぐれば、日本語に戻るよ」

あっけに取られている千尋の前で、ドアが開き、前髪の長い小男が現れた。

これがアドルフ・ヒトラー本人である。

「…おっと、お出ましだ。打合せ通り頼むよ」

ノストラダムスは、笑みをたたえ、ヒトラーの前に進み出た。

「これは、わが指導者。お目にかかれて光栄の極みです」

「ノストラダムス。日本人のロケット工学の博士を連れてきたと云う事だが、彼は何処にいるのか?」

「既に、ここに居ります。この少女こそ、ロケット工学の天才科学者、千尋博士です」

「…まさか。この少女が科学者なのか?」

「左様です」

「わたしには信じられない。その証拠、実績を見せて欲しい」

「かしこまりました。千尋博士、先ずは指導者にご挨拶を。そして、例の宇宙ステーション計画を」

「…は、はい。あの、あなたはあのヒトラー総統ですか」

「そうだ」

「第2次世界大戦を引き起こし、ユダヤ人大量虐殺を実施した張本人として、歴史的に悪名高い…」

「…博士、それはわが指導者に対して失礼でしょう」

ヒトラーはちょっとしかめ面をしたが、抑制し、笑顔を浮かべた。

「ははは。その通り。その話は既にノストラダムスから聞いているよ。わたしは大きな失敗をする所であった。わたしはヨーロッパの制圧をやらないし、ユダヤ人の弾圧も禁止した。彼らには生命と財産を保証し、我が帝国の為に働いてもらう事にした。勿論、それに対して不満を持つアーリア人も多いが、有能な人材を敵国に渡す事は出来ないからね」

「そ、そうなんですか」

千尋は、ノストラダムスに顔を向け、云った。

「その通りだ。わが指導者は世界の指導者になる為に、人材を集める事にした。さて、千尋博士、続きを…」

「失礼しました。わたしは天宮千尋博士です。西暦2000年の日本からやってきました。ロケット工学を専攻しています。現在、日本では大型ロケットを使った宇宙ステーションの建設を行っています。わたしはその中心的開発者です」

「おお、我が帝国はあなたの様な人材を必要としているのだ。その仕事の内容を説明して欲しい」

掴みはオッケーとノストラダムスは感じた。千尋は続けた。

「この宇宙ステーションは、有人で、上空から敵国の偵察を精密に行う事が出来ます。更に、必要ならば、大型爆弾を搭載し、敵国に圧力を加える事が出来ます」

「うむ、遙か天空からの攻撃。防御不可能。これは伝説の神罰と云えるものだ。地上の人間はこれを観ただけで全てひれ伏すことになるだろう。これこそ、我が帝国が世界最強になる為に最も必要なものだ。台数はどれほど必要なのかね」

「おそらく、500台は必要かと…」

ノストラダムスが答えた。

「どれほどの費用が必要なのだ」

「3000億ライヒスマルクと見積もっております」

「天文学的数字だ」

「いえ、問題有りません。一度に支払う金額ではありません。千尋博士の世界でも大型ロケットの開発に20年掛かり、宇宙ステーションの建設には10年以上掛かると見積もられています。費用は全国家予算の5年分は掛かるでしょう」

「そんなに気の長い計画なのか?」

「千年帝国の建設のためです。最低でも30年は掛かるものなのです。でもご安心下さい。ドイツ第三帝国はロケットの開発に於いて、現在世界で最も進んでいます。他の国に対して10年以上のリードです。わが指導者が常に強力な支持をして頂ければ、30年で第三帝国は世界最強国家となれるのです」

「そうか。時間は掛かるが、帝国の繁栄を盤石とする為にはどうしても必要な事なのだな」

「はい、その様に考えます」

ヒトラーは、決断した様にまぶたを落とし、再び見開いた。すぐに副官に命じた。

「シュペーアをすぐに呼べ。この計画の詳細実施スケジュールを作らせる」

更に、ヒトラーは声を強めて云った。

「わたしは決めた。この計画を帝国の最優先計画とし、強力に進める。君たちの協力を期待しているぞ」

ノストラダムスは、深く頭を下げ、感謝の意を表した。

「わが指導者、有り難うございます。この計画の実施に全力を尽くします。で、先ずは、大型ロケットの開発が必要となりますが」

「兵器局長のベッカー将軍の所へ行け。彼の所ではロケットの開発をやっている。今回、ノストラダムスに人材の確保を頼んだのも、その為だ。資金の方は、シュペーアに相談しろ」

「かしこまりました。…では、千尋博士。先にベッカー将軍の所へ行って下さい。わたしは、わが指導者に別件の話がありますので、その後に参ります」

「判りました。では失礼します」

千尋はほっと息をついて、案内の者の後に付いていった。部屋を出る瞬間、振り返ると、ノストラダムスとヒトラーは何やら密談していた。千尋は部屋を出ていった。

「…例のジェット燃料計画ですが、ユダヤ人の物理学者達をアメリカに行かせなければ、勝負は勝ちです。それと重水製造プラントの分散化と偽装の必要があります」

「既に手配済みだ。物理学者はともかく、退廃的芸術家達には我慢できないが、奴らの能力を利用する方が優先だ」

「ジェット燃料計画とロケットが組み合わされば、世界は、わが指導者の物です。歴史はそれを核ミサイルと呼ぶでしょう」

その言葉にヒトラーの目がぎらりと輝いた。

次回予告

ドルンベルガー達に会い、千尋は主要スタッフとして認められる。

第7話 「ドルンベルガー」

「将軍は、まだ帰っておりません」

ベッカー将軍の秘書官は無表情に答えた。

「将軍は、クルップ社で打合せをしておりますが、予定よりも時間が掛かっております」

「では、将軍には今度お会いするとして、電話でお伝えした用件は将軍に伝えて頂けたでしょうか?」

ノストラダムスは、特に残念そうな様子も見せずに尋ねた。

「はい。ご自分はお会いになれませんが、代わりにドルンベルガー大佐の所に直接行って欲しいとの事でした」

「ドルンベルガー大佐の所と云うと、クンメルスドルフですか?」

「そうです。ここから南におよそ100Kmの所ですが」

「今から車で行くと、夕方になってしまいますね」

「飛行機を出しましょうか?ハインケルHe111ですが」

「いや、そこまでして頂く必要は無いでしょう。では、早速向かいますので。失礼…」

ノストラダムスと千尋は自動車でクンメルスドルフに向かった。

「この車は秘密の話をしても大丈夫です」

ノストラダムスは、さりげなく云った。

「ベッカー将軍はおそらく巨大列車砲の打合せをしているのでしょう。ヒトラー総統はグスタフ・フォン・ベーレン&クルップから、重グスタフと呼ぶ事になりますが、兵士達は、設計者エーリッヒ・ミューラーの妻の名前から、ドーラと呼ぶことになるでしょう。…それはそうと」

一呼吸置いて、云った。

「あなたに云っておかなければならない事が幾つか有ります。先ず、あなたをドルンベルガー大佐の元に届けたら、わたしはあなたと別れなければなりません。わたしは妖しい人間なので、余り多くの人間に会う事は避けねばならないからです」

「でも、わたし、もう将軍とか大佐さんに会うのはこりごりだわ。みんないかめしい顔をして…。わたしが博士でも何でも無いって事がばれるんじゃないかと、ひやひやして、もう生きた気がしないわ。こんな日がこれからも続くと思うと、もう頭の中がパンクしそう…」

「な〜に。これから行くところは、今までとは違いますよ。まァ、行ってみれば判ること。それより、わたしが居なくなっても、あなたが未来人だと云う事は悟られてはいけませんよ。判っていると思いますが」

「それは判ってるわ」

「あなたはあくまで日本の学者として、この地にやってきた。イイですね」

「ええ」

「あなたの役目は、現在ドルンベルガーが開発中の大型ロケットの手助けです。ロケットが完成すれば、役目は終わり、わたしには成功報酬が入ってくる。それでタイムマシーンを動かし、あなた達を元の世界に返す。それであなたとわたしの契約は終了と云うワケです」

「いつになったら帰れるのかしら…」

「おそらく5、6年と云うところでしょう」

「そ、そんなにここにいなけりゃならないの!イヤだわ。それに父だって、病気になってしまったら…!」

「覚悟を決めなさい!後には戻れないんだと。…それにあなたの努力次第ではロケットの完成が早まるかも知れませんよ」

「そんな事、出来っこないわ…」

気疲れの為、精神的に不安定になってきた千尋だが、まもなく疲れから眠りに落ちてしまった。次に起きたのは、クンメルスドルフに着いてからだった。

「わたし、すっかり眠ってしまったわ」

ぼんやりとした様子で車から降り、目の前のコンクリート製の殺風景な建物に気を取られていると、ブンと云う音と共に、ノストラダムスの乗った自動車はあっと云う間に去ってしまっていた。

「あ…」

とうとう、ひとりぼっちになってしまった。例え悪人でも、自分の素性・正体を知っている唯一の人間が居なくなり、ここに居るのは、偽りの自分。ウソを付く為に生きている自分が一人…。そう考えると、10才の千尋は巨大な哀しみと寂しさに押しつぶされて、いつの間にか、しくしくと泣き出してしまっていた。

「お父さん、お母さん…」

「どうしたんですか、千尋博士」

突然、呼ぶ声が聞こえた。

ハッとして涙で濡れた顔を上げると、そこにはちょっとハゲかけた頭のおじさんが立っていた。警戒してジッと様子を見たが、背広を着た、どこかの学校の先生と云う感じで、しかも爽やかな笑顔で問いかけてきた。

「失礼ながら、千尋博士ですよね」

「ええ…そうです。あなたはどなたですか。この建物の事務の方ですか?」

おじさんは、一段と笑顔になり、答えた。

「いや。わたしはドルンベルガーです。お待ちしておりました、千尋博士。ようこそ、私たちのロケットチームへ」

次回予告

ロケットオタク達に呆れ、共感する千尋。彼女のアイディアが大きなきっかけを生む。

第8話 「フォン・ブラウン」

ドルンベルガー大佐などと云うから、片眼鏡で厳めしい顔をした軍服姿を想像していた千尋は、あっけにとられていた。だが、まもなく復旧し、

「あ、失礼しました。ちょっと故郷の父母の事を思い出していました」

「ああ、それは無理もない。当然でしょう。失礼ながら、この様に幼い上に、右左さえ判らない所を引きずり回されたのでは誰でも落ち込んでしまいますとも」

…何だか、急に千尋の心が温かくなってきた。ひょっとしたら、この人は本当にいい人なのかも知れない、と。

「では、千尋博士。お疲れだとは思いますが、取り敢えず皆に紹介しておきたいと思います。それで今日は終わりにしましょう」

千尋が落ち着いてきた事を確認したドルンベルガーは、彼女の荷物を持って、さァどうぞと建物の中に導き、常に優しく声を掛けながら、と或る会議室に入った。

そこは何とも異様な雰囲気を醸し出していた。

10人ほどの人間が、何やら相談しているのだが、そもそも空気が悪い。猛烈なタバコの煙で、部屋の奥の壁に貼ってある書類がぼんやりとしている。更に服装がひどい。軍服を着ているのが一人居るが、他は背広、ワイシャツ、作業服の様な物など、一人として同じ格好をしている者が居ない。その連中が、或る者は黒板に何やら地図の様なものを書きながら、大声でわめき立て、或る者はイスから立ってそれに反論している様だ。軍服を着ている人物はタバコの煙を上げながら、その成り行きをじっと観ている。腕組みをして、目をつぶっている者、机の上の図面に何やら書き込んでいる者、明らかに居眠りしている者。

それにしても、みんな若い。20代から30代と見うけられる。

そんな連中のすみかにやってきたドルンベルガーが一声上げた。

「あー、諸君。ちょっと聞いてくれ」

議論がピタリと止んだ。そして、全ての者の顔と視線が、ドルンベルガーいや、千尋に集まった。

「この方が、わざわざ日本からやってきて下さった、ロケット工学の権威、千尋博士だ。みんな宜しく頼む。ああ、余りに若いので、ちょっと違和感が有るかも知れないが、博士の能力は折り紙付きだ。それに、我が国でも数学者のカール・ヴィッテが1814年に12才の若さでギーゼン大学の哲学の博士号を取っている事は君たちも知っているだろう。さァ、千尋博士、ご挨拶をお願いします」

「あ、わたし、天宮千尋博士です。みんなからは千尋と呼ばれていますでの、千尋と呼んで下さい。ロケットの新機構に関するアイディア出しが専門です。実際の作業は父の天宮千博士がやっていますので、わたしはお手伝いみたいなものです。皆さんのお役に立てる様に頑張りたいと思います」

「…おお」

スタッフ達から、期せずして歓声ともため息ともつかぬものが漏れた。次の瞬間、皆は立ち上がり、熱烈な拍手で迎えた。口笛まで吹くヤツが居る。彼らはきっと、たどたどしいドイツ語を覚悟していたのかも知れない。

黒板の前に立っていたワイシャツの青年がにこやかにやってきた。彼はハンサムな上に、長身、しかも逞しい体つきで、更に、雰囲気に威厳と気品が感じられた。しかし弱冠24才である。

「ようこそ、千尋博士。わたしはヴェルナー・フォン・ブラウンと申します」

ああ、あなたがあの有名なフォン・ブラウン博士ですか、と喉まで出掛けて、千尋はぐっと堪えた。

「フォン・ブラウン…さんですか。宜しくお願いします」

「彼は、我々のチームの技術部長をやっています。ロケット開発のリーダーです。ご存じ無いかも知れませんが、姓の上に称号が付いています。彼は男爵なのです」

ドルンベルガーが紹介した。フォン・ブラウンが続けた。

「千尋博士もご存じの通り、ロケットは開発途上の技術です。博士のアイディアが必要なのです」

ふと、思いついた様に、フォン・ブラウンが云った。

「そうだ、千尋博士。我々は今、ロケットの新しい試験場を決めようとしているのですが、ご意見を頂けると有り難い」

「急に云われても…」

「取り敢えず、聞いて下さい」

まァ、なんて押しの強い人なんだろうと、千尋は半ば呆れてしまった。

「我々はロケットの試験場の条件を幾つか出しました。先ず、最大射程は400Km。となると、基地を陸地に作る事は不可能です」

他の者も黙ってはいない。

「やっぱり、北部の海岸地域に限定される」

フォン・ブラウンは続けた。

「問題は、北部のどこかだが、A2…つまりアグリガーテ(Aggregate,集合体)2号、要するに我々のロケット2号の実験に使ったボルクム島はオランダに近すぎてダメだ」

軍服の男が云った。

「ボクが良いと思ったリューゲン島のビンツは、ドイツ労働戦線が保養地として買い占めてしまったそうだし」

「陸軍の力で、買い戻せないか?」

「空軍もロケットに色気を出しているそうだし、両方の力で何とかならないか」

フォン・ブラウンが割り込んだ。

「わたしはウゼドム島が良いと思うのだが。わたしの母親の父親が良く猟をしに行っていた所だ」

一人が笑って云った。

「フォン・ブラウン。あなたは自分も猟がスキだからといって、そこまで云いますか、フツ〜」

「いや、狩猟はあくまできっかけだ。わたしは去年、自分でも見に行ったのだが、無人で極めて適切な場所だと思う」

ドルンベルガーが聞いた。

「どう思いますか? 千尋博士」

「わたし、良く判りませんが、ロケットの試験場って、やっぱり秘密基地みたいな物なんでしょうか?」

フォン・ブラウンが答えた。

「そりゃ、勿論そうです。何しろ、ロケットは秘密兵器ですから、他の国に横取りされたくないです。ロケットは我々の夢なんです」

フォン・ブラウンは一息置いて続けた。

「我々は、最終的には宇宙旅行を目指して居るんですよ」

千尋は頷いて、答えた。

「秘密基地だったら、なるべく小さな島が良いと思います。しかも、上空には常に雲が有って、飛行機からは観られない場所が良いと思います」

フォン・ブラウンは大きく頭を振って、感動を示した。

「…そうだよ。それが必要だ。外国の偵察機にも気を付けなければならない。ウゼドム島はその条件にぴったりだ」

「確かに、あそこなら、河に囲まれ、軍による立入禁止も敷きやすい」

ドルンベルガーはその場の雰囲気が一致した事を確認してから云った。

「では、フリッチュ将軍(ヴェルナー・フォン・フリッチュ陸軍総司令官)への返答としては、ウゼドム島を第一優先としよう。すぐに基地の建設が始まるはずだ。因みに、フォン・ブラウンはそこのどの辺が適地だと思うか」

「やはり、島の北端でしょう。ここが最適です」

「地名は何と云うのか?」

「村の名前から、ペーネミュンデと云います」

「ペーネミュンデか。これが我々の新しい街だ」

次回予告

ロケットチームに溶け込んで行く千尋の生活。

第9話 「宇宙旅行」

ちょっと先の話になるが、1936年4月、ペーネミュンデに陸軍と空軍のロケット実験場を建設する計画が正式に決定される。

空軍の工兵隊がやってきて、森を拓き、ロケットの発射台、試験台、開発部、工場、発電所、飛行場、居住区、強制労働者収容所などを建設する。建築物を隠す為、森はなるべく残す様に計画された。建設には1年以上の年月を要する事になる。

ロケットチームは、最高責任者がドルンベルガー大佐(Walter Robert Dornberger)。彼は陸軍から金を引き出し、且つ、宇宙旅行に飛んで行ってしまいがちな若き研究者達を、ロケット兵器の開発に導くと云うやっかいな仕事をこなしていた。今で云えば、プロデューサーと云った立場か。

技術面の最高責任者はフォン・ブラウン博士(Wernher von Braun)だ。彼はチームメンバーの能力を引き出し、動機付けを行う事に長けていた。開発組織はフォン・ブラウンを頂点としたピラミッド構造で、技術部長のフォン・ブラウン、各部門の責任者、各担当技術者…と云った階層構造になっていた。フォン・ブラウンの役目は監督且つ技術的指導者と云った所だ。

彼は各部門での問題点を洗い出し、解決のためのアイディアを次から次へと出していった。千尋は、フォン・ブラウンの助手と云う立場で、問題解決に当たる事となった。先ずは、開発中のA3(Aggregate III,集合体3号)ロケットの手伝いだ。

千尋がやってきた翌日、クンメルスドルフの研究室をを案内しながら、フォン・ブラウンは尋ねた。

「千尋博士、あなたは宇宙旅行をどう思いますか?」

今日は薄い色のワンピースを着込んだ千尋は答えた。

「素晴らしい事ですわ。人間の力は無限です。地面を歩くだけではなく、地面をヒョウよりも速く走ったり、海を鯨よりも深く潜ったり、空を鳥よりも速くしかも高く飛ぶ事が出来るんですもの」

「その通りだ。いや、あなたのセンスはわたしと完全に一致していますね。実に嬉しいことです。

ズバリ云いましょう。我々は今、兵器としてのロケットを作っていますが、これは仮の姿に過ぎません」

「…と云いますと?」

「我々の目標は宇宙旅行にあります。飛行機に乗る様に、ロケットでより高い空へと飛び、地球の引力の束縛から解き放たれる時、人類は新しい時代へと突入することになります。そうは思いませんか?」

「ブラウン博士、わたしもそう思います」

「その為には、先ず、第1宇宙速度(周回速度、秒速約8km)を実現し、地球を周回します。…ご存じですか?」

「父から聞いた事があります」

「うむ、大変結構です。次に地球の重力から自由になる為には第2宇宙速度(脱出速度、秒速約11.2km)を実現しなければなりません」

「はい」

「この為には、排気速度の高いエンジンを使わなければなりません」

「ええ、ロケットの最終速度は排気速度と質量比によって決まるんですよね」

「その通りです。で、お聞きしたいのですが、日本ではどの燃料と酸化剤を使っているんですか?」

「最初は軽油と液体酸素でした」

「ほう…軽油ですか」

「でも、最近は液体水素と液体酸素を使っています」

「ええ!? そ、それほど進んでいるんですか、日本は…」

「え? あ、ああ…。まァ、今は実験と云う事で。実験です…」

「確かに、液体水素と液体酸素では排気速度は秒速4000メートルを超えるが、極めて扱いが難しい」

「…実用性と云う事では、当分使い物にならないと、父は申しておりました」

「わたしも同感です。我々の開発しているロケットは信頼性の高い物でなくてはならない。その為に、我々は燃料を75%エチルアルコールとし、酸化剤は一般的な液体酸素としています。両方とも我が国では潤沢に手に入るからです」

「素晴らしいですわ」

「有り難う。排気速度は秒速2000メートルですが、実績、信頼性、手に入りやすいと云う事では抜群です。

そうそう、昔、良く燃料が不足する事が有ったんですよ。十分な量をちゃんと用意しているはずなのにね」

「どうしてですか?」

「いや、アルコールだと云うんで、酒代わりに呑むヤツが居たんですよ」

「…」

「それが発覚して以来、アルコールを保存している倉庫は陸軍の厳重な監視下に置かれているんです」

フォン・ブラウンは爆笑しながら、云った。

千尋はあっけにとられていたが、やがて腹を抱えて笑い出した。

次回予告

ブラウン博士の「夢を語る」は続く。

第10話 「ゴダード」

フォン・ブラウンの話は続く。

「千尋博士は、アメリカのゴダード(Robert Hutchings Goddard)をご存じですか?」

「いいえ、知りませんが」

「無理もありません。彼は秘密主義だったのです。彼は、世界で初めて液体燃料ロケット発射に成功した人物です。1926年3月16日の事です。最高12.5メートルの高さで56メートル飛んだそうです。滞空時間は僅か2.5秒です。彼は我々のトップを走っていたのです」

フォン・ブラウンはここで区切り、ニヤッと笑ってみせた。

「但し、1936年まではね…」

続いて、彼は胸を張って云った。

「今は我々のロケットチームが世界で最も進んでいます。我々は既にA2を完全に成功させました。これは発射重量150Kgのロケットで、垂直に約2000メートルまで上昇したのです。姿勢制御は完ペキでした」

「ごく最近なんですね。おめでとうございます」

「有り難う。で、次はA3です。これは実に画期的ですよ。能動的姿勢制御と云うものを取り入れているのです」

「それはどう云ったものですか」

「説明します。A2までは、垂直にしか飛ぶ事が出来なかったのです。まァ、今まではロケットを飛ばす事が精一杯でしたから止むを得ません。しかし、大型ロケットの実用化が見えてきた現在、我々はロケットを自在な方向にコントロールする技術が必要なのです。A2までは、ロケットの中央部にジャイロ即ち高速回転する重りを設け、それによってロケット全体の安定性を確保していたのです」

「地球ゴマみたいなものですね」

「その通りです。しかし、A3では目標とする姿勢とのズレを検知し、それを修正する為に推進の方向を変えると云う、二つの技術を使おうとしています」

「目標とのズレを調べるのにはジャイロを使うんですよね」

「その通りです。まァ、この技術自体は魚雷とかに使用されているので、それ程新しいものではないのですが、問題は、ロケットに使える様な高精度かつ高耐久性のジャイロが出来るかと云う事です。今、或る会社と打合せをしている所ですが、使えそうです。次に、推進の方向を変える技術ですが、幾つか挙がっています。千尋博士にご意見を頂きたいのですが」

この役割がすっかり気に入ってしまった千尋は積極的だ。

「判りました」

「有力な方法が3つ有ります。先ず、幾つかの小さなロケットエンジンをロケット本体の横に付けて、それで方向を変えると云うもの。次は、ロケットのメインエンジンそれ自身を動かし角度を変えると云うもの。最後は、エンジンのノズルの出口に舵を付けると云うもの。所謂、噴流舵と云うものですね」

「各々の利点欠点はどう云うものですか?」

「先ず、小さなロケット方式。これはロケットエンジンを幾つも扱わなければならないので、たった一つのエンジンでも手を焼いている我々としては使いたくない方法です」

「液体燃料ではなく、固体燃料のロケットではどうですか?」

「いや、固体燃料では停止したり、再び点火したりと云う制御が出来ないのでダメです」

千尋はしまったと云う顔をして、

「そうでした…。では、高圧ガスのタンクを設け、噴射すると云うのは?」

「なるほど…。ただ、制御用としては、相当の重量増となりますので、これが欠点でしょう」

更に、フォン・ブラウンは笑顔で云った。

「しかし、考慮に値する方法だと思います。この方法は、最後まで取っておきましょう」

フォン・ブラウンは続けた。

「次に、エンジンそれ自身を動かすと云うものですが、これは今でも相当複雑な配管を、更に引きずって動かすワケですから、考えただけでも頭が痛くなっちゃいますよ」

「本当にそうですね。これは完全にボツですね」

「最後の、噴流舵ですが、燃焼ガスの出口に舵を設ける場合、その材料が問題となりますね。それ以外は問題無いでしょう」

「熱に強い材料ですか?」

「今考えているのはモリブデンですが、融点が2610℃と極めて高いです。高いと云えば、この材料は極めて高価なので、ロケットを大量生産した場合、ドイツでは不足する事が心配です」

「他の材料は無いんでしょうか? セラミック…と云うか、焼き物の様なものは高温まで耐えられますよね」

「ああ…そう云えば、ティール、エンジン担当の技術副主任ですが、彼の所に入った製図工が、グラファイトはどうかと云っていたな」

「黒鉛の事ですか」

「そうです。融点が3500℃以上有るから、使えそうですよね。そうか、それが有ったか。加工や強度に問題が無ければ検討する価値は有りそうです。早速調べさせましょう。いや、千尋博士、どうも有り難う」

フォン・ブラウンは礼を云うのもそこそこに早速駆けだしていった。

取り残された千尋は、呆れた様子でそれを見送っていたが、やがて気を取り直し、一人で歩き出した。

結局、グラファイト製の噴流舵はA4の時から採用された。

次回予告

千尋に興味津々の人々たち。

第11話 「娘博士」

千尋が開発部の中を歩いて行くと、皆、仕事の手を休めて、視線を千尋の方に向けた。

「こんな小さな子がやってきたから、みんな驚いているのかしら」と思い、社交儀礼的に「こんにちわ」と云ったら、途端に何人かの若い技術者が駆け寄ってきた。

「な、なんなのこの人達は…」とびっくりした千尋に、彼らは口々に云った。

「千尋博士、日本のロケットのことを、私たちに教えて下さい!」

彼らはまるで好奇心と向上心の固まりの様にキラキラした目で、千尋を見つめていた。

「あ、あの。皆さんはわたしの事をご存じなのですか」

「勿論です! 日本からわざわざ来られた、天才美少女科学者と云う事で、私たちはお会いできるのを待っていたのです」

「ゲ、そこまで云うか」と千尋は思ったが、気にもせず、答えた。

「有り難うございます。わたしは皆さんのお手伝いをする為にやってきました。日本のロケットの話、わたしは実務に余り詳しくないんですが、判る限りお教えします」

「おお…」

「有り難うございます!」

完璧なドイツ語と自分たちの希望が通った事で、彼らは歓喜の声を上げた。 早速、机とイス、それに黒板が用意され、30人を超える技術者が、それを取り囲んだ。彼らはイスとノートを持参し、これから始まる事にわくわくしていた。この中でリーダー格の青年が切り出した。

「先ず、博士にお伺いしたいんですが、ズバリ、日本のロケット開発の状況はどうなっているんでしょうか?」

まるで報道陣の記者会見に臨んだ様な千尋は、ちょっと緊張しながら答えた。

「全て構想段階です。液体燃料ロケットの実験すらまだ行われていません。ゴダード…でしたね。1926年のアメリカのレベルまで行っていません」

「それはなぜですか。そして、そんなひどい状況にも関わらず、どうして千尋博士は先進的な研究が出来るんですか?」

「…それはロケットの時代がもっともっと先のことだと、皆が思っているからだと思います。そして、わたしの父が先進的な研究をしているのは、その未来を信じているからだと思います」

「おお…」

「そうだよ。俺達も同じだ」

「博士、素晴らしいお話です。で、日本では、燃料に液体水素、酸化剤に液体酸素と云うエンジンを考えているそうですが、これは進んでいるんでしょうか?」

「進んでいません。小さな実験をしている段階です。とても難しいそうです。一番の難しさは極低温の液体を扱うこと。ターボポンプが難しい様です。それと極低温の燃料、高温の燃焼ガスと云う、相反するものの扱いが大変の様です」

「博士、これは我々のやっているものでも、同じです。どうやって、克服しようとしているんでしょうか?」

「父は云っていました。革命的技術開発に王道は無い。必要なのは努力と根性、それに一番大切なのは愛情だと」

一人の青年が急に立ち上がって、叫んだ。

「そうだ。その通りだ!」

それをきっかけに、技術者達がめいめい、わめき始めた。

「な、俺がいつも云っている事と同じだろ」とか、「だから、お前は愛情が足りないって云っているんだよ!」などと。

「…あ〜諸君、静粛に。個別の技術的問題は、今後千尋博士にご相談するとして、我々が最も知りたいのは、ロケットの未来だと思うが、どうか?」

「異議、有りません」

「その通りです」

「では、千尋博士。日本での将来構想と云うものを教えて頂けるでしょうか?」

「判りました。先ず、最終的には有人の人工衛星を地球の周回軌道に乗せます。所謂、宇宙ステーションと云うものです」

「…うーむ」

「…」

最早、言葉を語るものは無く、皆、千尋の言葉を待っていた。

「一部の計画では、巨大な、そう直径4km長さ10km位の円筒状のスペースコロニー、巨大なドラム缶みたいなヤツですが、これを建設し、人が住む都市を作ると云う案もあります。また、地上では出来ない研究や新物質の開発をやると云う案もあります」

「…すごい。これは凄いよ」

「月旅行はもとより、最も近い惑星、火星への旅行も計画されています」

「博士、その為には巨大なロケットが必要だと思いますが、どの程度の大きさになりますか?」

「おそらく、高さは100mを超えます。しかも3段位の多段ロケットとなるでしょう」

「…うむ、それは我々の計算通りだ」

「我々のも、構想としては良い方向の様だな」

「そんな壮大な計画までは行かなくとも、例えば、電波を中継する人工の衛星を静止軌道に打ち上げて、地球の反対側の場所と無線で通信するとかも、有ります」

「これは使えそうだな」

「或いは、人工の衛星が出す電波を受信して、今居る場所を正確に割り出すと云うアイディアもあります」

「なるほど、夜でも正確に飛行が出来るな、これは面白い」

「博士、ロケットの姿勢制御はどう云うものを計画しているんでしょうか」

「高精度の加速度センサー、あぁ検出器の事ですが、これを作り、タテヨコ高さ方向に各々設けます。それから得られたデータをコンピュータ…いえ、電子式の自動計算機で計算して加速度を求め、それを使おうとしている様です」

「うーむ、何か技術レベルが我々とは全然違う様ですが、それは研究が進んでいるんでしょうか?」

「それが、全然ですわ。加速度センサー、計算機、両方とも有りません。今はより現実的にジャイロを考えている様です」

「…まァ、そりゃそうだな。そんなのが有れば苦労はしないって」

「ただ、そんな便利な検出器が有れば使いたいな」

「ジーメンス辺りに無いのか? 打診してみるか」

「博士、日本でもロケットを軍用に使おうとしていると思うんですが、それはどう云った用途に、どんな形で使おうとしているんでしょうか?」

「これはもう、何でもアリと云う状態ですわ。地上から敵の基地へ、地上から飛行機へ、地上から船へ。逆に、飛行機からとか、船からとか。そうそう、潜水艦からロケットを発射すると云うのも有ります」

「これはもう、何でもアリと云う状態ですわ。地上から敵の基地へ、地上から飛行機へ、地上から船へ。逆に、飛行機からとか、船からとか。そうそう、潜水艦からロケットを発射すると云うのも有ります」

「ええ! そんなものが既にアイディアとして…」

「くそう、先を越されたか…」

「いや、既に計画中だ」

「もっと凄いのは、宇宙ステーションから地上を狙う…と云うものです」

「…おい、将来計画部は全員失業だぞ…」

「完全に日本に負けている…」

「そんな事は有りませんわ。ここでは本当に飛ぶロケットを作っているんですから。計画よりも実物の方がよっぽど感動ものですわ」

「博士、その言葉は我々にとって最高の励ましです。有り難うございました」

ちょうど、フォン・ブラウンが帰ってきた。この様子を見て、驚き、そして笑った。

「どうしたんだ、諸君。これではまるでイエスの教えを聞く使徒たちみたいじゃないか」

「教えの日」と云う大袈裟な名前のイベントは、こうしてこの日から始まった。

次回予告

娘博士に挑戦する無謀な女性が登場。

第12話 「ルイーゼロッテ」

「教えの日」の様子を、離れた所から食い入る様に見ていた女性がいた。名前はルイーゼロッテ・ゲシュテットナー。彼女はベルリンのアーデルハイド女学院の生徒だが、2週間の「労働奉仕」の為、他29人の女生徒と共にここクンメルスドルフに7日前からやってきていた。

彼女は同じ場所で働く別の女生徒マリアにささやいた。

「どうも変だわ。そう思わない?」

「何が?」

「あの千尋博士よ。未だほんの子供なのに、ドイツ語はペラペラだし、専門家顔負けのロケットの知識。一体何者なの?」

「だから、日本から来た、ロケット工学の権威、天才美少女科学者よ」

「どうも胡散臭いわ。わたし、感じたの。どうやらあの娘には大きな隠し事が有るって」

「あら、また始まったの?ルイーゼロッテ探偵の推理が…」

「あなたは感じない?彼女の話している未来のロケットって、まるで観てきた様な云い方じゃない」

「それは、日本ではロケットの未来の研究が進んでいるからじゃないの?」

「あなたは楽観的すぎるのよ。もし彼女がどこかのスパイだったら、ここの新兵器の秘密は盗まれてしまうのよ。大体、日本人なんて信用できないわ」

「それは偏見ってものよ、ルイーゼロッテ。第一、フォン・ブラウン博士があれほど信頼しているんですもの、確かな人物だって事でしょ」

「フォン・ブラウン博士は騙されているんだわ、きっと。わたしがあの娘の秘密を暴いてみせるわ」

「ちょっとぉ、ルイーゼロッテ。仮にも相手は博士なんだから失礼があってはいけないわよ」

「判っているわよ。少し聞いてみるだけよ」

翌日、再び開発部にやってきた千尋を目ざとく見つけたルイーゼロッテ。

すかさず近寄っていった。満面の笑顔で挨拶した。

「お早うございます。千尋博士」

「あ、お早うございます」

「博士、ちょっとお話を伺って宜しいでしょうか。わたしはルイーゼロッテ・ゲシュテットナー。ベルリンのアーデルハイド女学院の生徒ですが、労働奉仕でこちらにやってきました。こちらって男の人ばっかりなんで、女性の技術者を観るとほっとしますわ」

「本当にそうですね。わたしも女性の方を観るのは久しぶりって感じです」

「そう云えば、博士は日本から来られたんですって」

「ええ、そうなんです」

「わたしの父は外務省に勤めているんですが、日本にも知り合いは居るんですよ。日本のどちらからですか」

ピンと千尋の心の中で警戒警報が鳴った。こりゃ、根ほり葉ほり聞く積もりだな、と。早速、ガードを固めた。

「出身は一応東京ですが、父の仕事の関係で、南の島に行っている事が多いです」

「それはロケットの仕事で、ですか?」

「ええ、エンジンの試験とか、町中では出来ないんで。そう云えば、この場所も手狭になったので、別な場所に引っ越すそうですね」

「あら、そうなんですか。所で、素晴らしいドイツ語をお話になっていますが、いつ頃からどこで勉強なさったんですか」

「結構、最近です。1年くらい前でしょうか?」

「まァ、それなのにこんなにお上手に出来るなんて、きっと素晴らしい先生に恵まれたんですね」

「先生は父だったんですよ」

「あらまァ。そう云えば、お父様は今どちらにいらっしゃるんですか?」

「ドイツ国内なんですが、なんでも秘密の仕事と云う事で場所は知りません」

「まァ、それはお寂しいですわね。所で、千尋博士はどこの大学で博士号を取られたんですか?」

こりゃ、正念場だと云うランプが点滅した。

「東京大学です。でも論文は観れないです。ロケットの研究って、どこの国でも秘密なので、そんなものが有ると云う事さえ隠していると思います。特に日本は」

フォン・ブラウン博士が1934年4月にベルリン大学の物理学博士号を受けたときの研究課題は液体推進剤ロケットの燃焼特性であったが、軍事機密を理由に公開はされず、表題すら「燃焼試験について」と云った曖昧なものとなっていた。その話を昨日フォン・ブラウンから聞いていた千尋は早速応用させてもらったワケだ。

「…そ、そうですよね。軍事機密で。わたしたちも口外無用ってきつく云い渡されていますから」

これで随分楽になったかなとホッと安心したのもつかの間。

「日本での生活の話を聞かせて下さい」

「ええ、いいですけど」

「わたしは寄宿制の女学校に入っているんですが、日本の女の子って、学校へは家から通っているんですよね。学校から帰ったら、何をしているんですか」

まさか塾とかTVゲームをやっているとは云えないから、

「そう、大体読書をしている娘が多いと思います」

「どんな本を読んでいるんですか?」

コミックだよとは云えないから、

「そうね、この前読んだのは、『ふたりのロッテ』と云う本だったわ。どう云う本かと云うと、偶然出会った双子の娘達が、入れ替わって離婚した両親の元に行き、バレないかってびくびくしながら暮らすって云う冒険小説だったわ」

「まァ、面白そうね。最後はどうなるの?」

「両親にお願いして、もう一度結婚してもらうの」

「それはいいわね。わたしも読みたいわ」

そういえば、ドイツの小説だったわなんて云うとやっかいなので、ここは知らんぷりを決め込んだ。

ようやく、助け船が現れた。フォン・ブラウン博士が千尋を探しにやってきたのだ。

「ああ、千尋博士、こちらでしたか。やあ、女性同士のお話ですか」

「ええ、こちらのルイーゼロッテさんとちょっとお話をしていました」

「じゃあ、ルイーゼロッテさん。申し訳ないが、千尋博士をお借りしますよ」

「はい、失礼します、フォン・ブラウン博士」

フォン・ブラウンと千尋を見送ったルイーゼロッテは、マリアの所に戻ってきた。

「どうだったの」

「決め手が無いわ。やっぱりわたしの思い違いかしら」

「そうでしょ。あなたは思い込みがひどいから」

「でも、それほど優秀な科学者だったら、日本でも有名なはず。父に頼んで、ちょっと調べてもらおうと思うの」

「いい加減にしなさいよ、ルイーゼロッテ。第一、軍事技術関係の学者だったら、一般には知られていないはずよ」

「そうよね、それが問題なのよ。やっぱり本人に食らいつくのが一番かな」

「やれやれ。千尋博士もとんだ災難ですこと」

次回予告

自分の野望を千尋博士に明かす、フォン・ブラウン。

第13話 「野望」

ルイーゼロッテの執念にも関わらず、次の週から千尋はフォン・ブラウンらとドイツ北部バルト海沿岸地域に出掛けてしまった。ペーネミュンデ実験場建設予定地の確認調査の為である。それだけなら、わざわざ千尋が行かなくても良かったはずだが、フォン・ブラウンは千尋に一緒に行く様依頼した。或いは、ルイーゼロッテの追求に辟易している千尋に助け船を出したのかも知れなかった。何れにせよ、ハインケルHe111双発爆撃機に乗ってクンメルスドルフに戻ってきた時には、ルイーゼロッテらの労働奉仕部隊は既に自分の学校に帰ってしまった後だった。

その代わり、別な人物が待ちかまえていた。

「千尋博士、ドクターNの使いと申される方が先ほどからお見えになっています」

ドクターNとはノストラダムスの事で、これは予め決めておいた暗号だった。にこやかで柔らかそうな老人がその使いだった。千尋は彼の案内で、黒塗りの大型ベンツに乗り込んだ。中には、ノストラダムスが待っていた。

「千尋博士、お久しぶりですね。お元気そうで、何よりです」

ベンツは走り出した。

「どこへ行くんですか?」

「いや、盗聴されない場所が欲しかっただけです。所で、お父上の千博士は特に変わりありません。ご安心下さい」

「それだけが心配なんです」

「あなたの仕事ぶりは聞きました。この職場に極めてうまく順応なさっている様ですね。素晴らしいことです」

「親切な人たちばかりなので、とても助かっています。たまには根ほり葉ほり聞く人も居ますけど、ドルンベルガー大佐やフォン・ブラウン博士みたいな上の人たちは仕事の話しかしないので、気が楽です」

「それは良かった。しかし、油断は大敵です。気が緩んだ時にボロッとしゃべってしまう事が有りますから、それだけは気を付けて下さい。万一、そうなったら、あとは何とかごまかすだけですね」

「ええ、気を付けます」

「さて、わたしの用件はこれだけです。では、事務所に着いた様ですから、これでまた暫くお別れです」

「父を宜しくお願いします」

「ええ、判っていますとも」

千尋は車を降り、事務所の中に消えた。車は何処ともなく去った。事務所の窓からそれを観ていたフォン・ブラウンとドルンベルガーは囁きあった。

「一体、何者でしょう」

「あの使いの人物はともかく、車の中の人物が問題だな」

「どう云った関係でしょうか?」

「一番可能性の有るのは、外務省の特務機関だろう。千尋博士の様子を調査に来たと云うのが一番有り得る」

「しかし、だったら、我々に隠れて面談する必要はないのでは?」

「千尋博士の父親、千博士の仕事の関係かも知れない」

「確かに、それは有りますね」

「何れにせよ、ゲシュタポ(GEheime STAatsPOlizei、秘密国家警察)とは雰囲気が違う。問題無いだろう」

フォン・ブラウンはその足で千尋に会い、尋ねた。

「千尋博士、さきほど車で出掛けられた様ですが、何か有ったのですか?」

「いえ、父の知り合いです。父は特に変わりないと云う話でした」

「わたしは千博士を存じていませんが、千尋博士のお父上と云う事で、さぞや立派な方だと確信しています」

「まァ、有り難うございます」

「そして、同じ、ロケットを開発する者として、千尋博士の情熱にも尊敬しています」

あら?と千尋は思った。どうしてこんな事をわざわざ云うんだろうと。

「以前、或る人、軍人ですが、彼に云われた事が有るんですよ。我々の作っているロケットは兵器じゃないと」

「それはどう云う意味なんですか?」

「彼が云うには、敵の戦闘機を落とすには、音速の何倍もの速度は必要無い。敵の都市を破壊するには弾頭の重量が小さいと」

「そう云われれば確かにそうですね」

「更に、液体燃料では戦争に使えないと云うんですよ。液体酸素が扱いにくい。なぜ固体燃料にしないんだと」

「ええ判ります」

「そして、ロケットの操縦は電波で十分だろうと云うんですよ」

「フォン・ブラウン博士は何とお答えになったんですか?」

フォン・ブラウンはにやりと笑って答えた。

「こう云ってやったんですよ。先ず、速度の点。高度何10Kmから、超音速で降ってくる敵を考えてみ給え。こんな攻撃を観た事有るか?現在の科学では防御不可能だ。つまり、敵に圧倒的な技術力の差を見せつけ、敵の戦意を喪失させる事が出来るんだと」

「ほんと。今、いや何10年先でもこの攻撃を防ぐ事は不可能ですわ」

「おそらくそうだと思います。いや、科学の発達は速い。ひょっとすると迎撃する方法を考え出すかも知れません。しかし、それを最初に考え出すのは我々でありたいと思います。

さて、次に液体燃料の点ですが、現在の固体燃料では排気速度が小さく、つまりはロケットとして性能が悪いのです。将来、高性能の固体燃料が発明されるでしょうが、今現在我々が必要な性能を出すためには、液体燃料が最適なのだと」

「ええ、同感ですわ」

「最後に、ロケットの操縦についてです。なぜ慣性誘導と云う難しい方法を使うのか。それは敵からの妨害を防ぐ為なのだと。つまり、電波を使ったのでは、敵が我々の使っている信号を解読してしまうと、逆にロケットを操られ、かえって、こちら側に落下する様誘導されてしまうかも知れない。だから、慣性誘導を使うのだと」

「はい、正しいと思います」

フォン・ブラウンは一旦切り、部屋の回りをうかがって、小声で云った。

「彼は納得しました。しかし、それは表向きの話に過ぎません」

「え?どう云う事なんですか?」

「わたしは兵器を作っているワケではない。わたしは、このロケットで宇宙旅行する事を最終目的としているんです」

「!…」

「ロケットの開発には巨額の資金と膨大な頭脳が必要です。ロケット兵器開発と云う名目だけが、これだけの資源の動員を可能とするのです。しかし、一旦技術が完成し、ロケットが手に入れば、宇宙旅行は手が届く様になるのです。我々はそれを目指しています。兵器開発は手段、方便に過ぎません」

「…すごい、すごい話ですわ。軍の人たち、ヒトラー総統さえも利用しているって事ですか」

「その通りです。ロケットの高速性、排気速度の大きさ、慣性誘導。これらは全て、宇宙旅行を前提に決められたものです。そうでなければ、せいぜい時速700Km程度の速度の出る推進装置を付けた飛行機に、爆弾でも乗せて飛ばせば良い話です。わざわざロケットを使う必要は無いのです」

「…そんな重要な話をわたしにして構わないんですか?」

「あなたは我々の同志です。わたしは信じています。…では失礼します」

フォン・ブラウンがゆっくり閉じたドアを見つめながら、千尋は呆然としていた。宇宙旅行と云う目標を実現する為のロケット開発。その為なら、如何なる手段も選ばないと云う、その執念、情熱。更に、信頼されると云う快感。圧倒的なエナジーの奔流に、千尋の心はかき乱されていた。そして、それはやがてフォン・ブラウンの波動に共鳴する様に、規則正しく動き始めた。千尋の心に灯がともったのだ。

次回予告

A3ロケットが姿勢制御に失敗。原因は何だ?

第14話 「集合体3号」

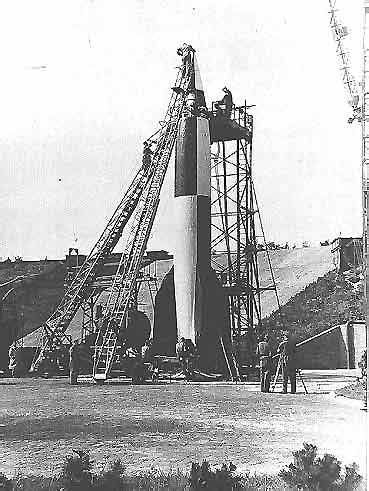

さて、1937年の末、A3(Aggregate III、集合体3号)ロケットはようやく完成した。全長7.6m、直径0.75m、発射重量750Kgと云う、かなり大きなものだ。発射重量はA2ロケットの5倍となっている。形状は細長い砲弾状で、本体に比べて小さく且つ後方に長く延びた尾翼が特徴である。

ペーネミュンデ実験場(陸軍ペーネミュンデ実験場、HVP)の発射台が未完成な為、グライフスヴァルダー・オイエ(島)と呼ばれる島で発射を行う事となった。この場所は通称オイエ(島)と呼ばれた。ウゼドム島北端から北東に約8Kmの所にあり、幅約300m、長さ約1Kmのひょうたん島である。発射に先立つ1937年春から陸軍の工兵隊による工事が始まり、発射台や建物が完成した後、ペーネミュンデから実験班がやってきた。彼らは雑木林の中にテントを張って住みつき、ディーゼル発電機や設備の据え付けを行った。箱に収められたA3ロケット4機はフェリーによって運ばれた。

この島に居るあらゆる人間が、この当時世界最大の「打ち上げ花火」の見物を希望した。しかし、ドルンベルガーは打ち上げ作業に直接参加する人間以外は島を離れる様に命じた。陸軍兵器局の技術者、科学者、発射場の建設に携わった人たちはなりふり構わず居残りに力を尽くした。その結果、物理学の博士号を持つ科学者と数学者は電話交換手になり、或る技術者はトラックの運転手になった。コックは空気力学の専門家だった。

1937年12月4日午前10時3分、A3ロケット1号機のエンジンが点火された。

A3は空中に飛び上がった途端、急に横に傾き、側面からパラシュートが飛び出した。ロケットエンジンの炎はパラシュートを燃え上がらせ、次の瞬間、エンジンが停止、A3は発射台から僅か300m離れた所に落下して爆発した。

完全な失敗だった。

その爆発音は島のみならず、A3ロケットを開発した技術者の心をも大きく揺さぶった。

千尋はA3ロケットの墜落を呆然として見つめ、暫くして、ようやく隣のフォン・ブラウンの顔を見る事が出来た。彼の顔は真っ青だった。いつもの愛想の良い、自信たっぷりの姿とは別人であった。

「きっと運が悪かっただけだ」と云う楽観は完全に打ち砕かれた。12月6日、12月8日、12月11日の実験でもA3ロケットは全て同じ様な挙動をして、墜落した。原因は運ではなく、A3それ自体に有る事が明白となった。しかし、ロケットの残骸からは、原因となる破裂・亀裂・破断などは見つからなかった。ペーネミュンデ実験場の開発部には、すぐに原因解析グループが設けられ、あらゆる可能性を検討する事になった。

検討会冒頭で、ドルンベルガーはメンバーに対して云った。

「諸君、残念な事に、我々のA3は完全に失敗した。しかし、悲しんだり、呆然としている暇は無い。我々はロケットを完全なものとする使命を持っているのだ。直ちに、原因を掴み、次のロケット開発に反映し、次のロケットを完璧なものとしなければならない。その為には、あらゆる可能性、あらゆる些細な現象を検討しなければならない。わたしは、自由で活発な意見交換を要求する。以上だ」

先ず、フォン・ブラウンが口火を切った。

「先ず、確認しておかなければならないのは、A3の挙動だ。離陸後、すぐに風上に機首を向け、姿勢は復旧しなかった」

「噴流舵の動きが悪い様に感じられたが…」

「舵の効き目が弱いんじゃないか?」

「だったら、風に負けて、風下に機首を向けるんじゃないのか?」

「じゃあ、逆に舵が効きすぎているのか?」

「それだったら、舵の切る量を小さくしているはずだ」

「では、機体が空気力学的に不安定なのか?」

「それは有るだろう。風洞実験が不十分と思える」

「いや、超音速での機体形状だったら、問題が有るかも知れないが、離陸したばかりでは問題無いはずだ」

「じゃあ、姿勢制御が悪いのか?」

やや置いて、フォン・ブラウンが云った。

「すぐにボイコウを呼べ」

ハンス・ボイコウはクライゼルゲレーテ(ドイツ語で、ジャイロスコープの事)社の重役で、A3ロケットのジャイロを設計した人物である。フォン・ブラウンのチームにはジャイロの専門家が居なかったので、ジャイロを製作している会社を探したのである。ボイコウは、エネルギッシュで、インスピレーションに富み、既に何百と云う特許を持っていた。その情熱と先見性はフォン・ブラウンに似ていた。フォン・ブラウンが相談に行った時、ボイコウは既にフォン・ブラウンの求める様なジャイロを試作していた。更にボイコウは制御についてフォン・ブラウンに示唆を与えた。機体の安定を保つ為には、進路の誤差を検知したのでは遅すぎる。進路から外れようとする傾向、即ち加速度を敏感に検知して、早めに修正をしなければならない。それが無いと、ロケットは周期的な動きを繰り返し、いつまで経っても安定しない。この先進的な制御方法に我が意を得たりと感じたフォン・ブラウンは、ジャイロをボイコウに任せたのである。

やがてやって来たボイコウに、A3ロケットの挙動を説明し、フォン・ブラウンは質した。

「ボイコウ、今回のロケットの挙動に対して、どう考えるか?」

「機体形状が風に弱かったと考えられる。機体が振動し、ジャイロに付けられた電位差計の出力が乱れ、機体が倒れる方向に働いたのだろう」

「どうすれば直ると考えるか?」

「機体形状の変更だ。尾翼をもっと大きくし、方向舵による制御を強化しなければならないだろう」

「しかし、無尾翼のA2は垂直に安定して飛んだのだ」

「A2とは異なり、A3では噴流舵による姿勢制御をしているので、制御系の応答速度が問題だ」

「ジャイロの電位差計からの出力に問題は無いのか? 加速度に敏感すぎるとか、逆に小さな加速度には鈍いとか」

「その様な問題は無い」

「こうは考えられないか?機体形状の弱さから、風による機体の動きが大きな加速度として検知された。しかし、ズレを戻すための噴流舵の能力が弱い為、機体の戻りの加速度が小さく検知されてしまい、姿勢が戻ってもまだズレていると誤検知されてしまったとか。そうであれば、倒れるまで風上に舵を切りっぱなしにした理由が説明できるではないか」

「何れにせよ、ジャイロの性能が不十分なのではないか?」

「そんな事はない。我が社の試験でも問題なく性能を出していたのだから」

両者の議論は平行線となり、ボイコウの設計に見切りを付けたフォン・ブラウンはクライゼルゲレーテ社と絶縁した。彼は、今度はジーメンス社にジャイロを発注する事にした。

次回予告

ロケットの形状見直しに必要な風洞実験に、千尋が活躍する。

第15話 「超音速風洞」

ドルンベルガーは、既に大型のロケットA4の設計を開始していた。1936年3月26日からである。しかし、A3の失敗で、A4の見通しも怪しくなってきた。彼は挽回のため、A4の前にA4の小型バージョンを作ることにした。A5と称する、この小型ロケット、と云ってもA3ほどの大きさだが、これにA4で使用する機体形状と誘導制御技術を盛り込み、機能を完全にチェックしておこうと云うのである。

先ずは、機体形状である。ジャイロの問題を差し引いても、何れにせよA3の機体形状が不完全である事は明らかだった。更に、尾翼の大きさ・形状が問題だ。しかし、亜音速から超音速までの広範囲を網羅する最適な機体形状を得るには理論が不十分で、結局、実験でやってみるしかなかった。

小型の模型を爆撃機から投下して、超音速になった所をカメラで撮影し、更に軌跡を計測する。或いは、小型の一液式(化学反応を利用して高温のガスを発生させる)ロケットエンジンを模型に装着し、色々な尾翼を取り付け、挙動を観察する。又は、アーヘン大学などの超音速風洞を使って、観測すると云ったものである。

フォン・ブラウンは、A3ロケットの失敗から、自前で超音速風洞を持つ必要を痛感していた。その風洞はかなり大型の模型を使う上、音速の数倍と云う猛烈な風速のために、当時のドイツでは最大規模となるはずだった。しかし、プロペラで風を起こし、それを超音速にすると云う技術は、プロペラ自身がほぼ音速で動く為、音速の壁が問題となり、設計が極めて困難であった。大型の設備は出来ないし、出来ても極めて高額になると云われ、フォン・ブラウンは悩んでいた。

そこで千尋の登場となった。機体設計の技術者を一堂に集め、会議が開かれた。

「…そう云うワケで、もっと簡単な原理で風洞が出来ないものかと考えて居るんですが、千尋博士のご意見はどうでしょう…」

「その前に、他の技術者の方の考えはどうですか」

「わたしは、プロペラの代わりに、ロケットの排気を使えば良いのではと思います。何しろ、秒速2000メートルは有るんですから」

「でも、もろに喰らったら溶けちゃうじゃないか」

「吹き付けるのではなく、吸い出す動力とするのです」

千尋は、評した。

「アイディアとしては良いと思います」

「ボクは、圧縮空気を吹き付ければ良いと思います。或いは吸い出す方向でも良いですが」

千尋はアイディアの方向性を示した。

「圧力の差がポイントだと思いますので、大気圧よりも物凄く大きな圧力か小さな圧力を考えましょう。どう云うのが有りますか?」

「大きな方では爆発…ですが、速度をコントロールするのが難しい。しかも、短時間しか使えないでしょう」

「小さな方では真空ですか…」

「お、そうだ。真空が有ったよ」

「そうか、真空を使うんだ。大きな真空のタンクに風洞をつなぎ、バルブを開けば、物凄い勢いで空気が流れ込むよ」

「超音速は問題なく出る」

「速度のコントロールはどうするんだ」

「バルブの開く量を変えれば、自由に出来るはずだ。しかも、タンクが十分に大きければ、長時間の観測が出来る」

「高々度での部品性能を調べる為の真空タンクが有るから、あれのポンプを使えるんじゃないのか?」

「いやぁ、ちょっと出力が弱いだろう」

「真空ポンプはそれほどの費用じゃないよ」

細かい話が出たところで、フォン・ブラウンが引き取った。

「諸君、方向は決まった様だ。真空タンクを使った超音速風洞をメーカーに提案してみよう。おそらくこれで行けると思うが。千尋博士、どうでしょうか」

千尋は笑って云った。

「素晴らしいですわ。皆さんのアイディアは凄いものです」

「では、キマリだな。諸君らの提案・意見に感謝する。解散」

技術者達は、話の続きを熱っぽくしながら、別れていった。フォン・ブラウンはそれを見送って、千尋に云った。

「どうも有り難うございます。思ったよりも良いアイディアが出た様です」

「技術者の皆さんの気持ちは凄く高いですわ。やる気満々と云う感じで」

「士気の高さは我々の誇りです。世界で最も進んだ技術の開発に参加出来ると云う、その興奮が、我々の原動力なんです。問題解決のアイディアは次から次へと出てきています。何しろ、このロケット開発自体、今まで誰も経験した事が無かった事です。そこには先生も生徒も居ないのです。全ての博士、専門家、技術者、製図工が同じ立場で、同じ目標に向かって、議論し、提案し、物を作り、実証し、そして最高の結果を得ようと必死に努力しています」

「わたし、本当に感動しています。わたしもこの開発に参加できた事を誇りに思っていますわ」

「この雰囲気を作り出しているのは、ドルンベルガーに負う所が大きいです。彼は軍人であり、軍からロケット兵器を開発する事を命じられていますが、決して、軍隊式にそれを開発しようとはしませんでした。彼は出来るだけ自由な雰囲気を作り、科学者や技術者をその中で自由に活動させ、予算も人員も開発者の要求を最優先にする様命じています。そのおかげで、我々のロケットはドイツ最高の頭脳と技術、士気によって着々と完成度が上がっています。ドルンベルガーは、A4ロケットと云う形で、開発の結果をまとめなければなりませんが、それもまもなくだと、わたしは確信しています」

「ええ、わたしもそう思います」

「まァ、今から3年以内には、完成するでしょう」

「…あと3年」

千尋は呟いた。それまでは人間の父に会う事も、日本に帰る事も出来ないのか。その時には、自分は15才位になっているのだ。父はその間、病気になったりする事はないだろうか。いや、父だけではなく、自分自身が病気や事故に遭うことは無いだろうか?

そして、日本に帰れたとしても、浦島太郎状態なのではないだろうか。自分は既に死んでしまったと考えられているだろう。5年も行方不明、神隠しになっていたのではね。もし、あの日に戻れたとしても、5才も歳を取った自分が現れたら、誰も信じないし、恐れることだろう。

結局、自分の居場所は既に、日本には無くなっているのではないだろうか?

「もう帰れない?」そして、「もう帰る場所がない」

だったら、自分が今やっている事は一体何なんだろう?

父を助ける為? 自分が元の世界に戻る為?

ひょっとしたら、わたしは自分自身がこの世界にいつまでも居たいから、こうやって、ここに居るのではないのか? この世界がスキだから、ここに居るのではないのか?

「好きなのかも知れない…」

「どうしました、千尋博士?」

フォン・ブラウンが怪訝そうに千尋の顔をのぞき込んだ。

「え? あ、いえ。ちょっと。あの…あと3年で完成するのかと思ったら、何だか、涙が出て来ちゃって…」

「はい。わたしも信じられない位です。人間の力は凄い。わたしがベッカー将軍に口説かれ、陸軍兵器局兵器実験部の民間人職員になったのは1932年10月1日ですが、それからほんの6年位で、この様な大型ロケットを作れる様になろうとは。

…しかし、まだ出来たワケではない。千尋博士、これからもお願いします。

…あ、そうそう、エンジン担当の技術副主任、ヴァルター・ティール博士が、千尋博士にご相談したいそうです。一緒に参りましょう」

フォン・ブラウンは千尋が感慨に耽る時間さえ、与えてくれそうになかった。

ため息をついた千尋は、気を取り直して、フォン・ブラウンの後を追った。

次回予告

エンジンの冷却、ターボポンプ、そして最大の難関、速度検出装置に技術者の叡智が光る。その1/3。

第16話 「バケツとコップとタマネギと」

ドルンベルガーをちょっと細面にした様なヴァルター・ティール博士、そして彼の技術者たちが製図板を持ち込んで、会議室で議論をしていた。今回のテーマは、来るべきA4ロケットのエンジンの中でも新技術となる部分であった。

「やぁ、フォン・ブラウン。待っていたよ。君の意見を聞きたいと思ってね。それに勿論、千尋博士の意見もね」

「エンジンの冷却の話だったね」

「そうだ。今回は新顔の千尋博士が居るので、初めから話そう。ロケットエンジンは例えばくびれたバケツを逆さにした様な形をしていて、その中に燃料と酸化剤を霧状に噴出させ点火、その爆発力でエンジンとロケットを前に動かすと云う仕掛けだ。当然、猛烈な熱が発生する。エンジンの材質は、フォン・ブラウンの好みのアルミ合金だ。熱に弱いので、冷却が必要となる。A1からA3までは、エンジンそれ自身をアルコールタンクの中に入れ、冷やしていた。再生冷却の一種だ。しかし、A4に於いては、その方法は採れない。我々は、燃焼効率を上げる検討をする中で、エンジン燃焼室の小型化に成功した。従来は、長い燃焼室を使い、燃料と酸化剤を混ぜながら燃やしていたが、ドルンベルガーの提案により、噴射器を使って、一気に混ぜてしまうと云う方法だ。これによって、燃焼室の長さは従来の1/6まで縮小された。しかし、問題が生じている。燃焼効率が上がり、燃焼室が小型化した為に、燃焼室温度が上がってしまった。今度は強力な冷却が必要となってきたのだ。ベールマン、現状を説明してくれ」

ベールマンと呼ばれた若い技術者は、立ち上がり、製図板の上の図面を指し示しながら、説明を始めた。

「はい。我々は燃焼室とノズルを二重壁として、その隙間にアルコールを循環させる方法を採用しました」

「なるほど、いままでのアルコールタンクの代わりをさせるワケだ」

「その通りです。ただ、アルコールの比熱は水の半分くらいしか無いので、冷却効率は悪いですが、水を25%まで混ぜることで、改善されます」

「で、それでも問題があると」

「はい。冷却がそれでも不足なのです。タマネギ型の燃焼室と、コーン型のノズルがつながる、そう…この部分、ここが一番くびれているのですが、この部分でたびたび溶解が生じてしまいます」

「もっと水を混ぜるとか?」

「これ以上増やすと、効率が落ちてしまいます」

「では、もっと耐熱性の有る材料を使うとか?」

答えはティールが引き取った。

「既に実施済みだ。フォン・ブラウンは熱伝導性の良いアルミ合金が好きの様だが、そうも云っていられない。耐熱性の良い鋼板を使っている。だが、それでも足りないのだ」

「特殊な金属を使うってワケにも行かないか」

「モリブデン鋼とか? 加工性の問題があり、アルミや鉄の様に、自由な形状に加工する事が出来ない。それにコストが高すぎる。我々は大量生産を前提に設計しなければならない。鉄を使って何とかクリア出来れば、大幅なコストダウンだ。それを狙いたい」

「…どうですか?千尋博士」

千尋は立ち上がって、にこやかに云った。

「問題の内容は判りました。で、解決策は、既に皆さんたち技術者の頭の中に有ると思うのですが、どうでしょうか?」

具体的で有益な提案でも有るのかと期待していた連中に、意外な言葉。皆、きょとんとしている。

「え、既に我々の頭の中に…ですか?」

「はい」

千尋が座り、代わりにティールが立ち上がった。彼は、千尋の言葉の意味が分かっている様だ。

「諸君、自由に発言して良い。これと思うアイディアが有れば、遠慮なく云ってくれ」

「はい。燃焼室内側だけ、耐熱材料で作ることは出来ないでしょうか?」

「耐熱材料は、グラファイトが良いと思います。値段が安いから」

「貼り付けるのが面倒そうだが、面白いな」

「燃焼室の厚みは3ミリだが、これをもっと薄くすれば、冷却が良くなるはずだ」

「そうだな、0.5ミリくらいだったら」

「弱すぎて、穴が開いちゃうよ」

「ははは、アルコールがジャジャ漏れだ」

「…おい、それって断熱材か冷却剤にならないか」

「まさか、燃料だぜ」

「だって、酸素が無ければ燃えないじゃないか」

アイディアが燃え上がる中、ティールは隣の千尋博士に向かってささやいた。

「どうやら、良さそうなアイディアが出てきましたね」

「はい、燃料を燃焼室の壁に沿って流せば、大きな冷却になると思います」

「いやはや、答えは既に頭の中に有るって言葉、実感しました。実に良い話をお伺いしました。流石は千尋博士」

フォン・ブラウンがわざと胸を張って云った。

「どうだい、ティール博士。凄いだろ」

結局、この「膜面冷却方式」は正式に採用された。燃焼室、ノズルにはリング状に無数の穴が開けられ、アルコールが流された。それは全消費量の13%に達した。アルコールはポンプによって圧力を掛けられ、先ずノズル出口付近の二重壁から入ってくる。ここで熱を奪いながら、途中で膜面冷却用のパイプに一部を分流しつつ、燃焼室頂上の噴射器に向かう。一方、酸化剤の液体酸素はポンプから直接噴射器の頂上に出、そこから噴射される。噴射器はコップを伏せた格好をしており、コップ内側の無数の穴からはアルコール、頂上からは液体酸素が噴射され、一気に混合する。A4では、この噴射器が同心円上等間隔に配置されていて、内側6個、外側12個の合わせて18個が使用されている。燃焼室の内径は92cm、ノズルの最もくびれている部分(スロート)径が40cm、ノズルの出口径は74cmとなっている。

結局、この「膜面冷却方式」は正式に採用された。燃焼室、ノズルにはリング状に無数の穴が開けられ、アルコールが流された。それは全消費量の13%に達した。アルコールはポンプによって圧力を掛けられ、先ずノズル出口付近の二重壁から入ってくる。ここで熱を奪いながら、途中で膜面冷却用のパイプに一部を分流しつつ、燃焼室頂上の噴射器に向かう。一方、酸化剤の液体酸素はポンプから直接噴射器の頂上に出、そこから噴射される。噴射器はコップを伏せた格好をしており、コップ内側の無数の穴からはアルコール、頂上からは液体酸素が噴射され、一気に混合する。A4では、この噴射器が同心円上等間隔に配置されていて、内側6個、外側12個の合わせて18個が使用されている。燃焼室の内径は92cm、ノズルの最もくびれている部分(スロート)径が40cm、ノズルの出口径は74cmとなっている。

別の日、フォン・ブラウンは機嫌良く云った。

「千尋博士、今度もティールの所ですが、今日は先日以上に凄いですよ」

「やれやれ、一体何を期待して凄いと云うの」と心の中で呟いた千尋は、それでも、先週ベルリンで新しく買ったワンピースを着込んで、ついて云った。今日も気合が入っている様だ。

次回予告

エンジンの冷却、ターボポンプ、そして最大の難関、速度検出装置に技術者の叡智が光る。その2/3。

第17話 「ヴァルター機関」

フォン・ブラウンたちが会議室を訪れた時、ヴァルター・ティール博士はパイプをくわえながら、図面を見ていた。振り返りながら、彼は云った。

「やぁ、いらっしゃい」

「今日は他のメンバーは居ないのかい」

「今日は、かなり大きな話になりそうなので、人数を絞ったのだ」

「推進剤(燃料と酸化剤)を送り出すポンプの話と聞いているが」

「そうだ。A3までは高圧窒素ガスの力で推進剤を送り出していたが、A4ほどの大きさになると、窒素ガスタンクの大きさはかなりの物となる。何しろ、9トンもの推進剤を送り出すんだからな。今まで通り高圧窒素ガスを使うと、ロケットの自重が増え、つまり質量比が小さくなってしまい、ロケットの性能が悪くなる。よって、従来方式は止め、ポンプを使おうとしているのだ」

「どんな方法が挙がっているのだ」

「先ずは、電気モーターとか、レシプロエンジンは論外だ。重量当たりの効率が悪すぎる。…となると、ガスタービンが最適だ。問題はその動力たるガスの発生方法だ。ロケット本体の排気を分岐して使うと云う方法が考えられている。しかし、本体側の燃焼室やノズルの構造が複雑になり、故障や破損の危険性が高まる。推進剤の一部を使った、別の小型のロケットエンジンを使うと云う方法もあるが、ロケットの中にロケットを作るようなもの。これも故障を呼ぶのが明らかだ。…と云う事で行き詰まっているのだが」

「わたしも、排気を分岐して使うと云う方法は危険だと思う。千尋博士、如何ですか」

「同感です。どっちかと云うと、ロケットの中にロケット…と云う方法の方が、見込み有りそうな気がします」

ティールが反論した。

「そうでしょうか?ただでさえ複雑なパイプの構造をもっと複雑にすれば、飛行時の振動とかでパイプが破損しやすくなると思いますが」

「それは、本体と一緒の推進剤を使おうとするからです。別な推進剤…例えば火薬みたいな物でも大丈夫なのではないでしょうか。推進剤のポンプって、一旦動き出すと回りっぱなしなんでしょう」

「なるほど、それは云えるな。固体燃料のロケットエンジンと云うのは考えもしなかった」

こんどはフォン・ブラウンが懸念を表明した。

「しかし、それだと排気温度が高すぎて、タービンの設計が難しくなると思うが」

「うむ、確かにそうだ。出来れば300〜400℃位だと有り難い。何しろ扱っている液体は、常温のアルコールはともかく、液体酸素がマイナス183℃なんだから、温度差の小さい方が熱膨張の設計は楽になる」

「比較的低温のガスを発生する仕掛け。…なんか、有りそうだな」

ティールが反応した。

「…こりゃ化学反応が使えるかな」

「化学反応ですか?」

「フォン・ブラウン。キミも聞いた事があると思うが、ヘルムート・ヴァルターの機関だよ。ヴァルター機関」

「ああ、それだったら、機体形状の研究で模型の推進装置に使っています。助手のベールマンに聞いてみて下さい」

意気込んでいたティールは拍子抜けしてしまった。

「なんだ、既に使っているのか。だったら使い慣れているだろう。すぐにやらせよう」

ヴァルター機関とは、ドイツのヘルムート・ヴァルターが開発した、化学反応を利用した機関で、当時知られたばかりの技術である。ヴァルター機関の燃料は高濃度の過酸化水素である。これを過マンガン酸カリの触媒に通すと、水と酸素に分解する。反応熱の為、それは酸素混じりの水蒸気となって爆発的に噴出する。ガスの温度は過酸化水素の濃度によって、数百度から千数百度となる。これをタービンで受け、同軸のポンプを回転させるのである。まるでロケットエンジンである。事実、このタイプのエンジンを使ったものは一液式ロケットと呼ばれている。因みに、燃料と酸化剤を使ったタイプは二液式ロケットと呼ばれている。ロケットエンジンとしての性能は二液式に劣るが、構造が簡単で安価な為、有効な技術の一つである。

その会談の後、ティール博士の技術者を交えた会議で、ヴァルター機関の採用が正式に決まった。しかし、タービンポンプを担当した部署は頭を抱えていた。600度近い温度差を持った流体を一度に扱わなければならなかったからだ。液体酸素マイナス183℃、過酸化水素の分解ガス385℃、アルコール常温。タービンポンプの配列は、この順序であった。中央のタービンが過酸化水素の分解ガスを受け、そのタービンの両側に2つのターボポンプが直結されていた。出力は465馬力である。

物質は温度変化により膨張・収縮する。例えば、鉄で出来た鉄道レールが、真夏の炎天下、膨張の為に予め設けられた隙間を超える伸びを起こし、分割されたレール同士がぶつかり、結局アメの様に湾曲すると云う事故は現在でも発生している。しかも、タービンポンプは毎分3800と云う高速回転。回転軸の径が熱で膨張し、軸受けとの間のガタが変化すると、回転軸が激しい振動を起こし、ポンプの効率低下や最悪は破壊を生じる。

フォン・ブラウンと千尋は、技術者たちのアイディア、自分たちのアイディアを引き出しながら、この難題に立ち向かった。タービン軸の材質変更、軸受けの形状変更・材料変更、タービンの分離などが提案され、次々と実験が行われた。そして、彼らは最終的に、理想的かつ実用的なタービンポンプを完成させる事が出来たのだった。

ロケットエンジンに関係する新しい技術開発はほぼ完成した。しかし、ロケットは予定した軌道を予定した速度で飛ばねば意味が無かった。ロケットの自動操縦と云う、この問題はA3で失敗した技術であった。この技術を突破しなければA4はあり得なかった。

次回予告

エンジンの冷却、ターボポンプ、そして最大の難関、速度検出装置に技術者の叡智が光る。その3/3。

第18話 「エルンスト・シュタインホフ」

エルンスト・シュタインホフ。博士にして空軍大尉だった彼は、ペーネミュンデでは誘導・制御・計画部の最高責任者である。彼がペーネミュンデで働く様になった経緯は、他の技術者同様、結構変わっていた。何しろ秘密兵器の技術開発である。新聞広告で大々的に募集する事は出来ない。結局、フォン・ブラウンの広範な人脈や陸軍の中の技術者を採用する事になる。シュタインホフ博士はフォン・ブラウンとはグライダー仲間であった。フォン・ブラウンは19才からグライダーに乗っていたし、シュタインホフは競技会のチャンピオンになった程の手練れである。フォン・ブラウンはシュタインホフが空軍を辞めて民間企業に行きたいと漏らしていたのを聞き、ペーネミュンデに誘ったのである。先ずは職場見学と云う事でやって来たシュタインホフの目の前には、目を見張る様な近代的研究施設が有った。更にロケットの静止燃焼試験の様子を見て、彼は一気に燃え上がってしまった。たまたま第一試験台の辺りを見回っていたドルンベルガーに興奮しながら近寄って行き、ドルンベルガーの手を取って云ったのだ。

「大佐! ここで働かせて下さい! あなたの部下になります! 何でもやります!」

事情を知らないドルンベルガーは呆気にとられていたが、フォン・ブラウンがやってきて事情は判明した。シュタインホフの希望は、勿論すぐに叶えられた。数学と分析に秀でた彼は、まもなく誘導装置開発の責任者となった。

さて、目標地点への正確な落下を狙うには、物理の法則を使う必要がある。発射された物体の運動経路は、発射時の速度と方向(速度ベクトル)で決定される。逆に目標が決まっているのなら、ニュートン力学から発射体のあるべき速度と方向が割り出せる。砲弾の場合、装薬(発射薬)によって砲弾に与えられる速度(初速度)は事前に正確に測定されているので、大砲の仰角を変えるだけで目標地点に着弾させる事が出来る。一方、ロケットの場合は、連続的に加速されているので、砲弾と同じには行かない。ロケットの場合、エンジンが停止してからは砲弾と同じく自由落下となるので、計算は容易である。要はエンジン停止位置の速度と方向が問題となる。A4の場合、エンジン停止時の速度は秒速約1600メートル、角度は45度である。如何にこの数値に近づけるかによって、命中精度が決まる。重要なパラメータである。

A4の飛行経路は全て時計仕掛けによってプログラムされている。

先ず、速度ゼロで垂直に離昇、次第に傾斜し、最終的には45度の傾斜となる。その時点でエンジンを停止、後はニュートン力学に従って飛行する。最初から45度で飛行しないのは、空気の層を通過する時間をなるべく減らし、燃料を節約する為である。

この自動操縦のメカニズムはジャイロから成っている。先ずは、ロケットの姿勢を安定させ、且つ45度の傾斜に正確に持って行く為の2個のジャイロである。ジャイロの軸は一つはロケットの前後方向、もう一つは左右方向に合わせてある。前者は機体の前後方向の傾き(ピッチ)検出用、後者は機体の左右の傾き(ヨー)と捻り(ロール)検出用である。この2個のジャイロは当然ながら発射前に高速回転を開始している。高速回転するジャイロの軸は向きを変えないので、機体が傾くとジャイロの軸との間にズレを生じる。このズレを軸に取り付けられた電位差計で検出し、操舵装置に伝える。さて、このままではロケットは正確に垂直に上昇する事が出来るが、計画された経路に従い傾斜する事は出来ない。では、45度の傾斜を作るのにはどうするのか。実は前後方向のジャイロの電位差計を時計仕掛けで45度回転する様にしてあるのだ。ロケット本人は垂直に飛んでいる積もりなのに、検出装置の位置が変わっているので、結果的に45度の傾斜が得られている。実に旨い方法である。

さて、次なるジャイロは、ロケットの速度を正確に計る為のものである。大気中の速度であれば、ピトー管が使えるが、ロケットは大気の薄い高々度を飛ぶ。今までの方法は採れない。ここで、シュタインホフ、フォン・ブラウン、千尋の出番となる。

「…で、シュタインホフ。ドルンベルガーからリクエストが出ている。速度計測はロケットが電波などを出す事無く行われなければならないとの事だ」

「いやぁ、それはなかなか難しいよ」

「そりゃ判っているが、A4は兵器なんだ。例えば発射した後で、敵の電波妨害に遭ったらまずい」

「ドップラーシフトも使えないのか?」

「A4が電波を発信し、基地でそれを受信、指定速度になった事を確認したらエンジン停止と云うヤツだね。この方法は既にドルンベルガーが開発済みだが、やはり敵の電波妨害を理由に破棄している」

「…となると、ロケット自身の加速度を検出して、それから速度を求めるしかないか…」

「加速度を時間について積分すれば速度になる。まァ、これだけの事なんだが、それを実際の装置に置き換えるのにはどうすればいいのか…」

千尋が何気なく尋ねた。

「加速度を目に見える動きにするのにはどうすれば良いんですか?」

「…加速度を目に見える様に…ですか。なるほど」

フォン・ブラウンがフォローした。

「ああ、千尋博士。それだったら良い例がある。地球ゴマを手に持って、回転軸とは垂直な方向に動かしてご覧なさい。手に反発力を感じるでしょう。あれが要は加速度です。昔作った事がありますが、振り子ジャイロってヤツで…あれ?」

「おい!…それじゃないか」

「それだよ!振り子ジャイロが使えるよ」

二人の様子にびっくりした千尋は尋ねた。

「どう云う事ですか?」

ちょっと落ち着いたフォン・ブラウンが答えた。

「歳差運動…ご存じないかも知れないが、天文学ではポピュラーなもので、回転するジャイロに横向きの力が加わると回転軸が向きを変えようとする現象です。向きの変わる割合、つまり角速度は加速度に比例するのです」

シュタインホフが引き継いだ。

「ジャイロの回転軸を水平にし、それを垂直の軸で吊すんです。これが振り子ジャイロ。振り子ジャイロは地球の重力加速度によって垂直の軸を中心に回転します。ここでロケットが飛ぶと、ロケットの加速度が加わり、回転、つまり角速度が大きくなります。一定時間の中でどれだけの角度回転したかを計れば、つまりは積分、それが速度となるんです」

「難しいですわ」

フォン・ブラウンは屈託無く笑っていた。

「ははは。流石の千尋博士も苦手が有りましたか」

だが、シュタインホフは神妙な顔で云った。

「…でも、千尋博士のヒントのおかげで、画期的な速度測定装置が出来そうですよ」

「しかも、全て時計仕掛けだ。正確極まりないぞ」

今は一般的に使われているコンピューターも高精度の加速度センサも無い時代。しかし、技術者の飽くなき情熱と叡智がそのテクノロジーの壁さえも突破したのだった。

次回予告

A4ロケットがついに完成。初飛行に成功。

しかし、喜びもつかの間、秘密国家警察の触手が千尋に迫る。

第19話 「A4ロケット」

千尋のアイディアが貢献した事も有って、予想を上回るスピードで開発は進み、1941年10月3日、A4ロケットの初飛行は成功した。1939年9月の「教えの日」にフォン・ブラウンが宣言した「2年後」であった。これはA4計画を常に国家最優先計画としたヒトラーやアルベルト・シュペーアらの力が大きい。但し正確に云うと、成功したのは3号機であって、6月13日の1号機は離昇1秒後にエンジンが停止、落下、爆発した。原因は推進剤供給弁の故障で、エンジンへ推進剤が流れなくなったと推定された。2号機は政府要人を招いて8月16日に行われ、無事離昇して皆が安心したのもつかの間。姿勢を失い、高度12Kmからエンジンを稼働したまま不規則に回転しつつ落下し、9Km離れた海面に激突した。

3号機は今までの2機と同様、胴体は黒と白に、尾翼はそれぞれ違った色に塗り分けられ、肉眼や光学観測機器による観察が容易に出来る様工夫されていた。その模様は、千尋に取って特別の意味が有った。それと同じデザインの模型。それこそは千尋がこの世界にやって来た時のスイッチだったからだ。

A4ロケット3号機のエンジンが予定通りのタイミングで停止した瞬間、ペーネミュンデは熱狂に包まれた。成功だ。宇宙開発に於いて、人類はついに新しいステージに立ったのだ。

A4ロケット3号機のエンジンが予定通りのタイミングで停止した瞬間、ペーネミュンデは熱狂に包まれた。成功だ。宇宙開発に於いて、人類はついに新しいステージに立ったのだ。

A4ロケットは全長14.04m、発射重量12.9トン、射程260Km。正に技術の結晶であった。

千尋は泣いていた。それはこの5年間の人知れぬ苦労の為だったろうか、それともようやく元の世界に帰る事が出来ると云う喜びからだろうか、或いはこの素晴らしい仲間達と別れる事が辛かったからだろうか? それは永遠に判らない。

その夜の祝賀会で、フォン・ブラウンらは宇宙時代の到来を祝った。彼らの多くはA4を兵器ではなく宇宙への先兵と考えていたからだ。ドルンベルガーは彼らの気持ちを強く感じ、彼らを現実に戻す為、A4は兵器であり、大量生産出来る様に一刻も早く完成度を上げなければならないと強調した。

祝賀会が終わり、千尋が帰途につこうとした時、あの使いの者が現れた。

「千尋博士、ドクターNがお待ちです」

「いよいよその時が来たか」と千尋は観念した。

いつもの黒塗りの大型ベンツに乗り込んだ。ノストラダムスは、にこやかに話し始めた。

「やぁ、A4ロケットのご成功、おめでとうございます、千尋博士」

「有り難う。で、今日あなたが来た理由は、いよいよわたしと父が元の世界に戻ると云う事ですね」

「その通りです。契約はこれで完了しました。ヒトラー総統はわたしの口座に契約金を入金しました。わたしはタイムマシーンを動かす事が出来る様になりました。あなた達は自由です」

「勝手にさらっておいて、随分と身勝手な言い分ですわね」

「ふ、既に云ったはずです。わたしは悪党なんだと。善意は期待して欲しくありません。さて、早速にあなたのお父上の所に行きたいと思いますが、如何でしょうか?それともこちらでやり残した事がありますか?」

「…出来れば、フォン・ブラウンやドルンベルガーに挨拶をしておきたいのですが」

「結構です。但し、お早めに。あなた程の人材を失う事への懸念が帝国上層部にあります。ひょっとすると強硬手段を取るかも知れませんから」

「まァ…。判りました。なるべくすぐに戻ります」

ノストラダムスのベンツを降り、祝賀会用のドレスを着た千尋は足早に去って行った。祝杯で顔を赤らめた研究者や技術者が次々と通り過ぎていった。

ふと、ノストラダムスはベンツの窓から外をチラと見た。そして、顔を曇らせた。

「しまった、一手遅かったか…」

幾筋かの光が見えたと思ったら、やはり大型ベンツが今度は何台もやってきた。その隊列の前に飛び出し、誘導する者がいる。隊列はノストラダムスのベンツの200m程先にいる千尋の進路を遮断した。ドアが一斉に開き、黒い服を着た男達がワラワラと現れ、千尋を包囲した。この間、ほんの10秒足らず。勿論プロである。

「あ、あなた達は何者ですか?」

「千尋博士、あなたを逮捕します」

そう云うよりも速く、男達は千尋を1台の車に引きずり込み、ドアを閉める前に全速力で疾走した。その一部始終を見ていた職員が騒ぎ始めた。すぐに何十人もの技術者達が集まり、車で追いかける者、フォン・ブラウンに連絡する者など、開発棟周辺は大騒ぎとなった。やがて、フォン・ブラウンが駆けつけ、事実確認をした。

「それはたぶんゲシュタポだ。千尋博士が逮捕されたぞ。くぞう、ナンとしても取り戻すのだ!」

それを見ていたノストラダムスはつぶやいた。

「千尋は幸せなヤツだ。たぶん、いや、間違いなく」

次回予告

千尋を抹殺せよ。凶暴な国家権力が牙をむく。

第20話 「秘密国家警察」

千尋は目隠しされたまま、1時間ほど車に乗せられ、と或る建物へと入った。

長い廊下を歩かされ、どこかの部屋に入ったと思ったら、「座れ」と云われ、そのまま座ると、そこはイスだった。途端に目隠しが取られ、自分が居る場所はだだっ広い殺風景な部屋の中だと判った。自分を連れてきた連中はあっと云う間に部屋の外に出ていった。

千尋は立ち上がり、ドアに向かった。しかし、それは既にロックされていた。振り返ると、イスと机が一つずつ置いてあるだけであった。部屋の広さは10m四方くらいも有った。天井には大きなライトが幾つも取り付けてあり、部屋の中はかなりの明るさであった。部屋の壁には幾つものドアがあり、それらは全て施錠してあった。正にカゴの中の鳥と云った状態である。じたばたしてもムダと悟った千尋は、イスに座り直して、事態の変化を待った。そして、それはすぐにやってきた。

入ってきた所とは別のドアが急に開き、黒っぽいジャケットを着た男達が10人ほども現れた。その中の一人、唯一黒眼鏡をかけていない人物がにこやかに語りかけた。しかし、それはその場に全く似つかわしくない様に思えた。

「ようこそ、天宮千尋博士」

「ここは何処です。そして、あなたは誰ですか?」

「これはご無礼を。わたしは秘密国家警察の者です。端的に云いましょう。我々の目的はあなたの保護にあります」

十分な皮肉を込めて、千尋は云った。

「保護?これは意外です。わたしは誘拐されたと思っていましたが」

「ははは。大変失礼しました。部下達のご無礼はわたしが代わりに謝罪いたします。何しろ、ご婦人の扱いに慣れていない無骨な連中ですので。それはともかく、保護が目的と云うのは真実です。我々はあなたをノストラダムスから守るために派遣されたのです」

「ノストラダムスから守るために?」

「その通りです。ノストラダムスはあなたを拉致し、他国に売り渡そうとしているのです」

「あなた方はノストラダムスと云う人間を知っているのですか?」

「勿論ですとも。逆にあなたはご存じ無い様だが、彼はあなたにどんな約束をしていたのですか?」

なんだ、実は知らないんだな、と千尋は悟った。ノストラダムスが未来人であると云う恐るべき事実を知っているのは、おそらくヒトラー総統と他には2、3人と云った所だろう。その連中が千尋を拉致する様云ったとしても本当の理由を云うはずはない。だとすれば、せいぜい、ノストラダムスと云う人間が千尋と接触しているから先手を取って千尋を確保しろ、と云った内容だろう。

「契約をしていました。A4ロケットの開発が成功したら、日本に返してくれると云う」

「なるほど、我々が掴んでいる事実と一致していますね。所で、あなたはなぜ日本に帰れないのですか?」

「父の仕事が終わらないからです。ノストラダムスの力により、父の仕事を終える事が出来るのです」

「なるほど、それで判りました。所で、日本大使館に紹介したところ、あなたもあなたのお父上も全く実在していないのですが、これは一体どう云う事なのですか。あなた達の正体は一体何なのですか?第一、僅か10歳の時に来られているのに、その時点でドイツ語は完ペキでした。これは理解に苦しみます」

「わたしと父は秘密兵器の研究をしているのです。軍事技術はどこの国でも機密扱いのはず。研究者の戸籍が消されていても何の不思議もありません。特に日本ではその傾向が強いのですが、それはご存じ無いのでしょうか?それと、わたしのドイツ語の件は、父から英才教育を受けていたからですわ。これで合点がいきましたでしょうか?」

「なるほど。所で、あなたは日本に帰る予定なのでしょうか?」

「はい。その様に考えています」

「お願いがあるのですが、今後とも我が帝国の為に働いて頂くワケには行かないでしょうか?」

きたな、と千尋は思った。これこそが真の用件だったワケだ。ノストラダムスが云っていた事は正しかった様だ。今後とも帝国の為に働くか、それとも死か…と云う事だろう。探りを入れねばなるまい。

「条件次第と云う事だと思います。所で、もしわたくしが頑固に帰国にこだわったらどうなさいますか?」

「ははは。千尋博士は頭脳明晰であらせられる。我が帝国の最高機密に接触している人物を他国に渡すワケが無いじゃないですか」

「…つまりは、殺すと?」

「とんでもない。おそらく帰国を阻止し、お気の毒ながら、強制的に働いて頂く事になると思います。我が帝国には既に犯罪者の為の強制収容所が建設されています。そこでの強制労働となるでしょう。それよりも今まで通りの地位と研究が出来る方を、賢明な千尋博士は選ばれるのだろうと思っております」

「重要な選択だと思います。もう少しお時間を頂いても宜しいですか?」

「勿論ですとも。但し、24時間以内でお願いいたします」

男達は去り、千尋だけが残された。

「24時間…」その間に打開策を見つけなければ、秘密国家警察は自分の抹殺を図るだろう。自分の存在がドイツ第3帝国にとって重要である事が判った今、帝国に対する忠誠心が無いとなれば、その人物は逆に、国家に対する脅威以外の何物でもない。抹殺するしかないではないか。つまり、このドアを出るときは、奴隷になるか、それとも死体になるかのいずれかと云う事である。

千尋は自分自身の心を探ってみた。お前は日本に帰りたいのか? それともペーネミュンデに居たいのか?

…そう、自分はペーネミュンデに居てもいいのかも知れない。素晴らしい目的の為に集う、素晴らしき仲間達。その中に居る自分こそが有るべき姿なのではないのか。そこだけが自分の居場所なのではないのか?豚になった父を捨てても、その甘美な世界に浸っても良いのではないのか?自分が、ペーネミュンデに残る事を決断すれば全てが旨く行く。

一方、日本に戻っても自分の居場所は残っていない。神隠しに遭った人間が5年後にひょっこり帰ってきたとしても、興味本位に見られるだけだ。

「だが、待てよ」と千尋は思った。宇宙旅行への夢。これは一体どうしよう。フォン・ブラウンらに影響を受け、共に育んできた宇宙旅行への情熱。千尋の中で、これは今やどうにもならない程強く燃え上がっている。元の世界に戻り、この情熱を一層強く実現する。それもまた道ではないだろうか?いや、それどころか、軍事利用が強過ぎる第3帝国での宇宙開発の自由は限度が見え始めている。それよりも、軍事利用の色が少しは薄い、元の世界の方が、まだ未来は明るいのではないだろうか?

千尋は、ついに決断した。わたしは元の世界に戻りたいのだ、と。

次回予告

さて、ここで当時の世界状況の解説を。

第21話 「モロアッチ」

ここで当時の世界情勢について述べよう。

1941年当時、ヨーロッパは緊張状態にあった。ドイツ第3帝国は1935年の再軍備宣言後、1936年にはフランス国境の非武装地帯ラインラントへの進駐、1938年にはチェコスロバキアからズデーテン地方の割譲、1939年にはチェコスロバキアの解体と、矢継ぎ早の領土拡張政策を全て成功させていた。これに脅威を感じたイギリスと隣国フランスは対独安全保障条約を締結し、一丸となって対抗する事にした。更にイギリスは本来敵である共産主義国家ソビエトとの軍事同盟も画策していた。所謂「ドイツ封じ込め政策」であった。

これに対抗する為、ドイツは既に1936年から戦略兵器である核兵器開発に着手していた。国家最優先計画の一つ、暗号名「ドレスデン計画」である。当面の目標は弾頭重量1トン、爆発力TNT20キロトン級のプルトニウム型原子爆弾の開発である。目標はロンドン。搬送手段は勿論A4ロケットである。ナチスのユダヤ人優遇政策により、アインシュタインらユダヤ人科学者が大量に動員され、1940年には実験炉を含め10基を超える軍事用原子炉が稼働を開始した。1941年に初飛行を成功させたA4が実戦配備されるであろう1942年には最初の原子弾頭も完成するはずであった。この時、ドイツ第3帝国は全ヨーロッパを支配する事になるはずであった。

この、国家存亡の危機を知ったイギリス、フランス、ソビエトはアメリカを巻き込んで対抗の核兵器開発にやっきとなっていた。しかし、大量の原子物理学者を擁するドイツとの格差は大きく、1943年までは、ドイツに追いつけそうもなかった。

焦ったイギリスは、ノストラダムスと同じ種類の人間を雇う事にした。タイムトラベラーである。それも悪徳なヤツである。名をモロアッチと云う、そのタイムトラベラーは、何と最新型の核兵器をイギリスに持ち込むと云うのである。タイムマシーン利用ガイドラインによれば、核物質、特殊生物、有害化学物質などの転送は禁止されている。明らかに違反行為である。

モロアッチはイギリス政府首脳を前に云い放ったそうだ。

「わたしはTNT2メガトンに相当する核兵器を持ち込む事が出来ます。これがあれば、ドイツはこの世界から消滅するでしょう。貴国の憂いは永久に無くなります」

その代価は200億ドルとの事である。正に天文学的数字。当時アメリカが計画中の大型戦略爆撃機B−29計画が総額30億ドルなので、その巨額さが判る。しかし、対独連合は承認した。

代価に相当する計3発の水爆がイギリスに搬入された。この事実は直ちにドイツに伝えられ、その真実を見せつける為、北大西洋上で各国の艦艇が監視する中、1発の水爆が使用された。

ヒトラーは沈黙した。そして、開発中の核兵器をA4に搭載する計画の中止を命じた。冷戦が始まった。尚、対独連合はモロアッチに対する巨額の一括支払いで、今後20年もの間、財政逼迫と激しいインフレーションに苦しむ事となる。ありったけの金を使ってしまったのだ。

余談だが、モロアッチはその後、ドイツにも核兵器の売り込みを掛けた。しかし、ノストラダムスが彼を捕獲し、タイムマシーン利用ガイドライン違反で未来の元の世界に転送してしまったそうだ。おそらくモロアッチは死刑になっただろう。

次回予告

千尋に救いの手が…。それは白馬の騎士なのか?

第22話 「アルベルト・シュペーア」

千尋を取り戻す為、フォン・ブラウンとドルンベルガーらは猛烈な反撃に出た。A4ロケットの開発それ自身を人質にしたのである。

ヒトラー総統の第一の寵臣にして友人でもあるアルベルト・シュペーアはペーネミュンデロケットチームの雰囲気をいたく愛した。その情熱に溢れた前向きの姿勢に、建築家である自分自身の理想を見出していた。

シュペーアは、1904年、ドイツ西部マンハイムの裕福な家に生まれた。彼の家は祖父の代からの建築家であり、彼も抵抗無く建築家への道を歩んだ。彼は1931年に一度だけヒトラーの演説を聞いただけで、感動し、すぐにナチスに入党した。その時のヒトラーは大学生を相手に冷静かつ論理的な話し方をしていた。シュペーアはヒトラーの中に、新しい希望、新しい理想、新しい使命を見出したのだった。

さて、不況下での不遇な生活の後、彼に大きなチャンスがやってきた。1933年5月にベルリンはテンペルホーフ飛行場で開かれた党集会の装飾を担当したのである。演壇の背後に3本の巨大な柱を立て、そこに、これまた巨大な国旗とカギ十字旗を飾ったのである。この壮大な装置はヒトラーは非常に歓ばせ、それ以来お気に入りとなった。この成功により、彼はニュルンベルクに於ける政権獲得祝賀党大会の舞台装置を任された。彼は幅30m以上の巨大な鷲の像を演壇に取り付けた。ヒトラー直々の承認を得ての事である。ヒトラー自身、建築家を志望した事もあり、ヒトラーは自分の分身として、シュペーアを重用した。シュペーアは建築家から都市計画者、更には建設計画指導者、と順調に出世していった。

シュペーアは自分の権限を最大限に利用して、ペーネミュンデを研究学園都市にしようと努力した。勿論、A4ロケットの開発優先度はシュペーアらの力により常に最高であり、必要な資材、人材は潤沢に割り当てられた。その待遇に対して、ロケットチームはA4ロケットの早期開発と云う形で報いた。

この信頼関係を使い、フォン・ブラウンとドルンベルガーらは帝国上層部への直訴に及んだ。

ドルンベルガーが切り出した。

「シュペーア閣下、本日はお願いにあがりました」

「…それは千尋博士の事ですか?」

「その通りです」

「彼女は現在、ゲシュタポの本部に収容されていますが、拘束されているだけで、丁寧な取り扱いをされています。安心して頂きたい」

「…そうですか。それは一安心だ。しかし、我々は仲間の解放を希望しています」

「かなり難しい状況です。A4ロケットの開発が山場を越え、彼女と我が国との契約が終わりました。彼女は帰国を希望するでしょう。しかし、我が国の最高機密に関与した人物です。日本に帰国して、かの地でA4ロケットの様な兵器の開発に従事する事は明かです。その様な軍事技術の流出は我が国の安全保障上、極めて重要な問題です。ですから、彼女を帰国させる事は出来ないのです。出来れば、彼女には我が国に残り、今後とも新兵器の開発にあたって欲しいのです」

「彼女が強いて帰国を希望した場合はどうなりますか?」

「遺憾ながら、我が国家の為に、犠牲になってもらう事になるでしょう。しかし、誰もそれを望んではいないのです。そう、君たちには彼女への説得をお願いしたい」

「彼女の気持ちが最優先だと思います。もし彼女が帰国を希望しても、身の安全を保障して頂きたいのです」

「それは出来ない」

フォン・ブラウンが代わって話し始めた。

「彼女の問題は、単に彼女一人の問題ではありません。我々研究者や技術者一人一人の問題でもあります。我々は彼女を犠牲にして、自分だけ生き延びたいとは思いません。彼女がA4ロケットの開発にどれほど貢献してくれたか、計り知れません。彼女は科学者であると共に我々の大事な仲間なんです。その様な大事な仲間の危機を救えなかったとしたら、我々は一生後悔する事になるでしょう。そんな思いをするのはイヤです」

「君たちの気持ちは分かる。しかし、国家の安全保障が掛かった問題だ。君たちの要求は呑めない」

ドルンベルガーはフォン・ブラウンに目配せし、覚悟した様に云った。

「我々は、A4ロケットの量産開発を中止する事を考えています」

「何だって! まさか、君たちはサボタージュをする積もりか。それは国家に対する重罪だぞ」

「我々の総意です。彼女を自由にして頂けないのでしたら、我々も全員逮捕して下さい」

「なんて事だ。労働者じゃあるまいし、理性もあり地位も有る君らが、まさかそんな事を考えるとは」

「閣下、どうか、千尋博士を解放して下さい」

「うーむ、わたしだけでは決められない。もうちょっと時間をくれ給え」

「申し訳有りません」

「ふう。ドルンベルガー、このツケは大きいぞ」

「覚悟しております」

シュペーアは席を立ち、ドルンベルガーとフォン・ブラウンは待たされた。このまま自分たちも拘束されるかも知れないと云う恐怖感は有ったが、自分たちが居なくなったらA4ロケットの開発は完全に止まると云う自負も有り、比較的楽観的な気持ちだった。悪く云えば、帝国の足元を見ていたと云える。

3時間後、シュペーアは再びやってきた。二人の前にやってくるや否や、にこやかに語った。

「おめでとう。千尋博士は解放される」

「閣下、有り難うございます」

「但し、条件付きだ。君たちがA4ロケットの量産開発を加速してくれる事だ」

「それは勿論です」

「宜しい。彼女はまもなくペーネミュンデに到着するはずだ」

「判りました。では、失礼します、閣下」

「ああ、ドルンベルガー」

「はい?」

「君たちの今回の行動に対する責任は不問だ」

「あ、有り難うございます、閣下」

「流石はシュペーア閣下」と、ドルンベルガーとフォン・ブラウンは舌を巻いた。早速ペーネミュンデに電話連絡したドルンベルガーは、千尋が既に飛行機でペーネミュンデに向かっている事を知った。

ドルンベルガー達もペーネミュンデに向かった。

その頃、ゲシュタポの本部には、別の上層部からの指示が入っていた。

「千尋博士を監視しろ。帰国の気配を見せたら、即刻抹殺しろ。どんな犠牲が出ても構わん。航空機ならば撃墜、船舶ならば撃沈せよ」

次回予告

ペーネミュンデに別れを告げる千尋。

第23話 「暗殺指令」

「無事で良かった、千尋博士!」

千尋博士と再会を果たした、フォン・ブラウンらは、文字通り狂喜した。100人を超える研究者・技術者に取り囲まれ、もみくちゃとなった。手を握る者、どさくさに紛れて抱きつく者など、大騒ぎであった。

「さァ、みんなに、捕らわれていた様子を話してくれ」

大会議室に集まった連中を相手に、千尋は語った。逮捕された時の様子。ゲシュタポ本部での様子。そして解放された時の様子。

「あと数時間で決断しなければならなかった時には、流石に迷いました。しかし、わたしは日本に帰って、宇宙への夢を実現したいんだと強く思いました。でも、それを正直にしゃべったらきっと殺されたでしょう。わたしは取り敢えずウソをついて、ゲシュタポ本部を離れ、途中で何とか抜け出そうと思っていました。でも、それから先をどうしようかと悩んでいました。そんな時に、突然、ドアの一つが開いて、軍服を着た男が現れ、もう自由になったので、ペーネミュンデに送りたいと云う話が突然有りました。わたしは何かのワナではないかと思いましたが、自由に電話をして良いと云う事なので、ペーネミュンデに電話を掛け、事情を確認しましたら、ゲシュタポ本部からの連絡が既に入っているとの事なので、本当に解放されたのだと判りました」

観客はみな食い入る様に千尋の言葉を噛みしめていた。千尋は最後に云った。

「わたしがこうやって、再びこの場所にやって来られたのも、全て皆さんの力です。皆さんが逮捕の危険を冒してまで、わたしの助命に動いていただいたそうですね。本当に有り難うございます」

おおぉと云う歓声と拍手が鳴り響いた。フォン・ブラウンが続けた。

「諸君、千尋博士から話が有った様に、諸君らの勇気が彼女を死の危険から救ってくれたのだ。感謝に堪えない。心から感謝する」

ちょっと置いてから云った。

「さて、諸君。我々は千尋博士の生還を祝うと共に、博士の日本への帰国を祝おうと思う。博士は我が国との契約によりこの地に来られた。その契約はA4ロケットの完成によって完了した。後は我々が大量生産への技術開発を行うだけだ。彼女には日本での宇宙ロケットの開発が待っていると思う。はっきり云って、千尋博士を手放す事は実に残念だ。出来れば、いつまでも我々と一緒に仕事をして欲しいと思う位だ…」

皆が叫んだ。

「そうだ、その通りだ!」

「しかし、諸君!考えても見給え。我々はいつまでも一緒なのだ。我々の理想は一つ。宇宙旅行だ。その同じ目標が有れば、たとえ働く場所は違っても、我々はいつまでも一つの心なのだ。決して悲しむ事はない。いや、それどころか、新しい仲間を増やす為に旅立つ親友を歓んで送ろうではないか」

「そうだ、その通りだ!」

止む事の無い拍手と歓声が続いた。

その熱狂の中、部屋の片隅に潜む3人の影があった。

「大佐、標的は明らかに帰国すると云っています。条件は揃いました」

「早速、この場所で射殺しますか?」

「いや、ここには我が帝国に必要な技術者が多数居る。場所を選ぼう」

「標的の独身寮はどこか?」

「ハウス35です」

「現在18:45だ。19:15、そこに潜入、待ち伏せる。散開!」

3人の暗殺者は、千尋の独身寮に侵入し、部屋の中で千尋が来るのを待ちかまえる事にした。女の子の部屋にしては殺風景な所で、先ずは机の上に山の様に積まれた専門書が目に飛び込んできた。床にも本が積まれていたが、計算式のびっしり書き込まれた紙が散乱しており、かなり汚い状態であった。音も無くゴキブリが通過して行ったところをみると、どこかに食料の残骸が隠れている様だ。そう云えば、ちょっと臭い。バリと何かを踏んだと思ったらビスケットの袋であった。しかも中身が入っている。

「ちょっと、躾がなっていないな」

「うむ」

「日本の女ってのはみんなこうなのか?」

勝手な事を云っている。無理もない。百戦錬磨の彼らに取って、今回の任務は余りにも簡単すぎる様に思えた。3人掛かりの待ち伏せである。ドアが開いて、千尋が見えたら、一斉射撃。自動小銃で蜂の巣にする。任務完了後、武器を捨てて、技術者の顔をして、大騒ぎの渦の中に紛れ込めば全ては終わる。

遠くでドアの開く音がした。足音が近づいてくる。何人分かだ。連れが有る様だ。彼らには不幸なことだ。この部屋の前で止まった。磁石で動かした様に、3人は一斉に銃口をドアに向け、そして石像の様に静止した。ドアが開いた。部屋の中は当然真っ暗なので、廊下からの光で人物のシルエットが見えた。女だ。ドレスの形が千尋に間違いない。

「ヒュー!」

隊長の口笛が鳴った。途端に3機の自動小銃は咆吼した。シルエットはシャワーの様に血しぶきを上げて、後ろ側に吹き飛んだ。

「連れを片づけろ」

3人が一斉に立ち上がった瞬間、廊下の電灯が消え、部屋の中で猛烈な爆発が生じた。

「な、何だ!」

次の瞬間、叩きつける様な音と共に、雄叫びがこだまし、そこかしこの壁から銃弾が飛び出してきた。

「て、敵だ!応戦!!」

手投げ弾が投げられ、窓が枠ごと吹き飛んだ。壁がぶち破られて、機銃を乱射しながら、何人もの人間が突入してきた様だ。

更に閃光弾の光と爆発音、手投げ弾の爆発音が続き、続いて、重機関銃の発射音が聞こえた。軍用車のライトが点灯し、ばらばらと走り回る戦闘服姿の兵士を映し出した。

千尋博士とフォン・ブラウン、それに数人の研究者は、この爆発音をハウス35の300m手前で聞いた。彼らは千尋博士を宿舎に送る為の護衛としてやってきたのだ。

「一体、何事ですか」

「千尋博士、危険だ。こっちに隠れなさい」

近くの建物に隠れた途端、何台もの軍用車がライトを消したまま疾走してきた。

「ハウス35の方で爆発と炎が見えた。どうやら、千尋博士を狙っている様だぞ」

「一旦、開発部の方に戻ろう」

彼らは逆走を始めた。途中で何事かとやってきた職員らと合流し、無事、開発部の会議室へと避難した。

翌日の夜明けと同時に、大勢の人間が現場を見に来た。ハウス35は大破していた。千尋の部屋を中心に壁はぶち抜かれ、窓は跡形も無かった。建物の内外には約20人分の死体が転がっていた。しかし、頭は全て吹き飛ばされていたので、身元を証明する様なものは全くなかった。3体の死体はペーネミュンデの研究者風の服装だった。更に一体だけ異様な死体が有った。女装した男であった。その服装は昨晩千尋が着ていたものと似ていた。

「フォン・ブラウン、この研究者の死体をどう思いますか?」

「点呼した結果、我々の仲間で欠けた者は居なかった。つまり、これはゲシュタポだろう」

「ゲシュタポが千尋博士の部屋に居たと云う事は…」

「当然、千尋博士を待ち伏せしていたワケだ」

「そこに、この女装した人物がやってきた。これをどう考えますか?」

「わたしは探偵ではないので、何とも云えないが、こう云った想像は出来る。研究者の格好をしたゲシュタポ3人が千尋博士の格好をした人間を射殺した。しかし、それは千尋博士の替え玉であって、博士を拉致する為の部隊が替え玉に従っていた…と云うのはどうだ?」

「なるほど、2つの組織がぶつかり合ったワケですね」

「何れにせよ、千尋博士の命が危ない。何とか、安全な場所へ移す事は出来ないか」

「わたしは大丈夫です。それよりも、ここでお別れしなければなりません」

次回予告

千尋は豚の千博士と再会する。

第24話 「再会」

「しかし、どちらに行かれるにせよ、ゲシュタポの手が回っています。危険すぎます。どうか、暫くは我々の所に居て、ほとぼりが冷めるのを待って下さい」

「いえ、わたしは大丈夫です。秘密のつてが有るんです。ホラ、良くわたしに会いに来るドクターNです」

「…ああ、あの謎の人物ですね。で、彼なら、あなたと父上を安全に日本に運んでくれるのですか?」

「そうです」

「どうする、フォン・ブラウン」

「うむ、あの人物なら、何とか出来るだろう。判りました、千尋博士。本当は大々的な歓送会でもやりたかったのですが、事態が事態です。夕べの集まりで我慢して下さい。皆には後で伝えておきますので」

「有り難う、フォン・ブラウン博士。では、皆さん、お元気で」

まるで、その様子を見ていた様に、すぐさま千尋博士の前にノストラダムスの黒い大型ベンツが止まった。早速乗り込む千尋。タイヤを鳴らして、ベンツは走り去った。

「フォン・ブラウン、これで良いんでしょうか?わたしは心配です」

「そりゃ、わたしも心配だが、しつこく追いかけるのも千尋博士に失礼ではないか」

「わたしは彼女が安全に出発するのを見届けたいです」

「そうです。フォン・ブラウン博士。それに、我々が同行すれば、ゲシュタポの盾になるのでは無いでしょうか?」

「判った。君たちの意見はもっともだ。では、車を2台出してくれ給え。人数は合計8人だ。人選を頼む。…勿論わたしも入っているぞ」

「判りました」

3分後、フォン・ブラウンらは猛スピードで千尋を追いかけた。

こちらは、ノストラダムスのベンツ。

「千尋博士、ご無事でなによりです」

「有り難う。一難去ってまた一難と云う所ね。もう少しで私たちも撃たれる所でしたわ」

「銃撃戦をやった連中の正体は判ったんですか?」

「いいえ、何でも20人ばかりが亡くなったそうですが、恐ろしい事に顔が潰されているので、身元は分からないそうです。陸軍の憲兵隊が来ていましたが、結果は同じだろうと思います」

ノストラダムスは何気なく云った。

「彼らはゲシュタポが3人、陸軍特殊部隊が18人です」

「え? あなたはご存じですの?」

ノストラダムスはにやりと笑い、

「勿論。陸軍特殊部隊をけしかけたのはわたしですから」

「どうして、あんな事になったんですか」

「ゲシュタポはあなたの暗殺を指示されていました。彼らはあなたの部屋で待ち伏せをしていたのです。それを知ったわたしは、或るルートを使い、あなたの拉致をけしかけました。陸軍は乗ってきました。あなたを拉致し、もしばれそうになったら、連れてきた替え玉、女装の隊員でごまかそうとしたのです。結果はあなたのご存じの通りとなり、あなたは無事生き残れました」

「驚きました。ゲシュタポはそこまで迫っていたのですか…」

「襲撃を監視していた別の部隊が、攻撃の失敗を隠す為に、大量の手投げ弾と重機関銃を使ったのです。大きな被害となりました」

一呼吸おいて、ノストラダムスは云った。

「…それはともかく、千尋博士。これからの話をしましょう。タイムスイッチは有りますか?」

「はい、いつも手放さずに持っています。この通り」

千尋は、ハンドバッグから、A4ロケットの模型を取り出した。それは所々の塗装が剥げ、尖った部分はすり減っていた。彼女の上を流れた年月の長さを感じさせた。それを感じたノストラダムスはちょっと顔をしかめ、やがて云った。

「実に結構です。では、お父上の所に行き、そこから元の世界に戻る様にしましょう」

「判りました。所で、ゲシュタポはわたしの暗殺を諦めていないと思いますが、無事着けるのでしょうか」

「問題有りません。わたしは彼らの通信網に介入し、偽情報を流しまくっていますので、彼らは我々の居場所を知る事さえ無いでしょう」

「尾行もですか?」

「あぁ、あの車は、ほら、あなたの大切なフォン・ブラウン博士ですよ」

「え?」と叫んだ千尋は2つの意味で驚いた。

「追ってきたんですか…」

「ペーネミュンデの研究者や技術者にとって、あなたの存在は特別です。ロケットの開発に若き青春を燃やす女神様ですから」

「あはは…」

それに対して、ノストラダムスはわざと真顔で云った。

「冗談はともかく、尾行はあの車だけの様です」

やがて、ベルリン近郊の、と或る建物に、ノストラダムスのベンツは入った。それを追って、フォン・ブラウンらの車が建物に近づいた。

「あの中の様だ。どうする」

「先ず、家の回りに危険がないかどうか、調べよう。次に、中へ忍び込むんだ」

「いいのか?」

「あの男が、千尋博士に危害を加えない事を確認しなければならない」

「判った…」

その頃、千尋は豚になった千博士と再会していた。豚は、以前見たよりも随分と太っている様だ。艶もいい。

「お父さん、お久しぶりです」

豚は、懐かしそうにヴィヴィと鳴き、千尋にすり寄った。

「千博士は、この5年間、特に大きな病気もなく過ごす事が出来ました」

「大変お世話様でした。まァ、元はと云えば、あなたのせいなんですが、今ではもう怒る気力も失せましたわ」

「え? 許して下さるのですか?」

「そんなワケ無いですわ。わたしの青春を返して欲しいと云う気持ちで一杯です」

「…それは、もう、わたしの万死に値します。幾ら謝罪しても足りない位です」

「でも、ペーネミュンデの愉快な仲間たちに会えたのは、あなたのおかげです。これは幾ら感謝しても足りない位です」

「いや、そう云って頂けると、少しは気が楽になりました。さて、そろそろ参りましょうか。何しろフォン・ブラウンたちのしつこさはゲシュタポ並ですから、もうすぐここに突入してくるでしょう」

「判りました」

千尋は、机の上にタイムスイッチ、A4ロケット型の模型を置いた。

それを確認したノストラダムスは云った。

「このタイムスイッチとペアのスイッチは、既に元の世界の研究室にセットされています。これは確認済みです。あなたと千博士は、西暦2005年3月23日に移動します。憶えておいて下さい」

「2005年の3月23日ですね」

「はい。ではスイッチを入れて下さい」

千尋はタイムスイッチを時計方向とは反対側に1/4回転まわした。ブンと云う小さな音がして、空間に穴が開いた。

次回予告

千尋たちは、帝国を後に、元の世界へと戻った。

第25話 「さらば、帝国」

「あれから5年後の研究室だよ。ああ、随分と変わっている様だね。さァ、どうぞ、お嬢様。おっと、その前に千博士をお連れしましょう」

ノストラダムスは、檻を開け、豚になった千博士を連れてきた。ゲートの前でビービーとおびえる豚のお尻を無理矢理押し込んだ。途端に元の世界に千博士が現れた。こちらを向いて、何か叫んでいる。

「お、お父さん」

「あぁ、豚になっていた後遺症で、ちょっと声帯が馴染んでいない様です。おそらく1時間以内には回復するでしょう。…いやぁ、それにしても良かった。豚から元に戻らない可能性も30%ばかり有ったんだが…」

「な、何ですって。そんな事、一言も云ってなかったじゃないの!」

「まァ、まァ。それより、どうして裸の豚が人間に戻ると服を着ているのかって、不思議じゃないですか」

「ええ、それは不思議ですが…」

「大した問題ではない。服も身体の一部として、形状が変化してしまったからです」

「そうなんですか」

「それより、あなたもゲートをくぐった方がイイ。フォン・ブラウンたちが突入を開始した様ですよ」

「そうですか…じゃあ、ノストラダムス、さようなら」

ノストラダムスは、妖しげな笑みを浮かべて云った。

「きっと、また会えますよ」

千尋は、ふん、と云わんばかりの顔で、

「…もう、二度と会いたくないですわ」

千尋はゲートをくぐった。するとまもなくゲートは消滅した。その時には、ノストラダムスと案内の老人の姿も無かった。フォン・ブラウンたちが、ドアに体当たりを始めた。そして、部屋に入ってきた。

「確かに、この辺で、声がしたと思ったんだが…」

「誰も居ないぞ」

「うわぁ、なんだここは。豚小屋じゃないか!」

「凄い臭いだ」

「なんで、千尋博士はこんな所に来たんだ」

「探し出せ!」

フォン・ブラウンたちは建物の内外をくまなく探したが、人の痕跡は全くなかった。大型ベンツだけが放置されていた。

「我々が中に入った時、入れ替わりに外に逃げたのではないか?」

「いや、外もずっと見張っていたが、異常無かった」

「考えられるのは、地下室か…」

「取り敢えず、床と云う床、壁と云う壁を叩いてみたが、異常は無い。後は、この家を解体でもしない事には判らないな」

「おい、フォン・ブラウン。こんな物が有ったぞ」

「おい、それはA4の模型じゃないか」

「ああ、それは観た事が有るぞ。そうだ、千尋博士が取り出しているのを以前観た事がある」

「じゃあ、千尋博士はやっぱりここに居たんだ」

「しかし、何処に行ってしまったんだ」

「仕掛けは判らないが、おそらく、この家がドクターNと云う男の逃走ルートなんだろう」

「じゃあ、千尋博士は無事、日本に向かっていると?」

「うむ、こんな、神隠しみたいな消え方をしたのでは、ゲシュタポでも追跡しようが無いだろう。完ペキだ」

フォン・ブラウンたちは諦めきれない様だったが、やがて立ち去った。本物のゲシュタポがやっとやって来たのは、それから5時間後であった。勿論、彼らも空っぽのベンツと豚の臭い以外、何一つ得る物は無かった。

次回予告

最終話。その後のフォン・ブラウンと千尋の数奇な運命とは?

第26話(最終話) 「過去なる未来」

千尋博士の抜けたロケットチームは、ちょっとしょんぼりしていた。しかし、シュペーアが新しい計画を持ってきた為に、再び活況を呈する事となった。それは月面着陸計画、通称「ルナ計画」だった。1960年までに人類を月面に送り込み、そして、地球に帰還させると云う明確な目標の下、ロケットチームは各種のロケットを開発する事になった。それはかつてノストラダムスの提案した「宇宙艦隊」構想の為の基盤作りなのだが、ロケットマン達には、気にならなかった。

先ずは、地球の反対側に核兵器を叩き込む為のICBMの開発。これは人工衛星を軌道に乗せる計画をカモフラージュとして進められた。その次は、月旅行を実現する為の、大型ロケットの開発。これは巨大なペイロードを持ち、宇宙艦隊用のスペースステーション建設に必要な道具だった。弾道弾用小型水爆の自主開発にも成功したドイツは、冷戦構造の中で、英米ソ連合に対して優位になりつつあった。

更に、1980年までに宇宙艦隊を建設し、宇宙空間から全世界を支配しようと計画していた。そして、それは着々と進んでいったのだ。

さて、フォン・ブラウンに戻ろう。

1944年、「ルナ計画」の技術部門最高責任者となったフォン・ブラウンは、両親から、「そろそろ結婚しろ」としきりに云われていた。多忙を理由に断り続けていたが、両親は、今度は具体的な候補者を挙げてきた。それは母方の従妹である、マリア・フォン・クヴィストルプであった。まだ18歳だった。

千尋博士の面影を未だに忘れる事の出来ないフォン・ブラウンは、外務省のつてを使って、日本のロケット開発関係者とコンタクトを取ろうとしたが、初歩的な固体燃料ロケットすらまともに使えない日本の状況を聞いて、大きなショックを受けた。

「なぜだ。千尋博士が居れば、A4程度のロケットは2年以内に開発できるはず。一体彼女は何処に行ってしまったのだ?それともゲシュタポの手に掛かったのか?」

しかも、千尋博士の消息を聞いても、誰一人知る者は居なかったのだ。

打ちのめされたフォン・ブラウンは、乗り気では無かったが、両親に云われるまま、マリアと会ってみた。そして、両親すら驚いた事に、完全に意気投合したのだった。

若くて美人の上に、頭脳明晰なのは良く有る事としても、宇宙旅行とロケットに関する造詣の深さと云ったら、千尋博士顔負けであった。しかし、彼女は日本人ではなく、由緒正しいドイツ人、しかも貴族なのだ。

フォン・ブラウンは、狂喜して、結婚に同意した。

フォン・ブラウンの生活は一変した。一日中ペーネミュンデの開発部に居る生活はぴたりと止み、定時になると伝書鳩の様に、ペーネミュンデの官舎に戻るのだ。彼は、連れてきた同僚と共に、マリアを交えて宇宙旅行の夢を延々と語り明かした。マリアはマニアックな専門的知識こそ無いものの、現象や装置のポイントは完全に把握しており、世界最高水準の研究者達と互角に議論したり、アイディアを提供したりしていた。更に、宇宙旅行に対する情熱は、彼らを凌駕するほどで、フォン・ブラウンでさえ辟易する事があった。しかし、彼女にはただ一つの欠点が有った。それは整理整頓が下手と云う事だった。家の中は、フォン・ブラウンの専門書が所構わず乱雑に置かれ、食べ散らかしたスナックが散乱していた。こうなると、大抵の事には寛大なフォン・ブラウンも流石に黙っては居られず、時々、夫婦ケンカを始める事になる。

或る夜も、部屋の空中を飛ぶゴキブリを巡ってケンカが始まった。しかし、いつもの通り、フォン・ブラウンが引いた。彼は、ため息をついた後、ふと思って、マリアに聞いてみた。

「そういえば、キミは、我々ロケットチームの伝説的人物、日本人の千尋博士を知っているかい?」

「いいえ。でも、その方がどうかしたんですか?」

「いや、キミのロケットに対する深い知識が、彼女そっくりなのでね」

「わたしの叔父が、こう云う事に詳しくて、とても丁寧に教えてくれたのです」

「そうだったのか。いや、余計なことを聞いてしまったかな」

「で、あなたはその女性が好きだったと…?」

「い、いや、そう云う意味ではないんだ」

「本当にそうかしら?」

「本当だとも」

「ま、あなたが結婚した本当の相手はぢつはロケットだったんですものね」

「おいおい」

「あはは、冗談ですよ」

その暖かそうな光を投げかける窓の外に、一人の男が立っていた。黒いマントを着けた男だった。彼は、窓の側を音もなく去り、ちょっと離れた所に止めてあった黒い大型のベンツに乗り込んだ。彼は、運転手の老人に合図をして、車は走り出した。男はちらと後ろの光を振り返ると、謎めいた笑い浮かべて呟いた。

「お幸せに、お二人さん。いや、千尋博士…」

完(Ver.1.0 2000.05.06)

この作品はフィクションであり、登場する人物、地名、年号などは全て事実と違っているかも知れませんので、悪しからず。(^_^)

参考文献:野木恵一著「報復兵器V2」世界初の弾道ミサイル開発物語(光人社NF文庫)

nausicaa@msa.biglobe.ne.jp、佐藤

佐藤クラリス作品集のホームページに戻る

著者:

佐藤クラリス/

nausicaa@msa.biglobe.ne.jp

HTML作成:

佐藤クラリス/

nausicaa@msa.biglobe.ne.jp

「これはもう、何でもアリと云う状態ですわ。地上から敵の基地へ、地上から飛行機へ、地上から船へ。逆に、飛行機からとか、船からとか。そうそう、潜水艦からロケットを発射すると云うのも有ります」

「これはもう、何でもアリと云う状態ですわ。地上から敵の基地へ、地上から飛行機へ、地上から船へ。逆に、飛行機からとか、船からとか。そうそう、潜水艦からロケットを発射すると云うのも有ります」 結局、この「膜面冷却方式」は正式に採用された。燃焼室、ノズルにはリング状に無数の穴が開けられ、アルコールが流された。それは全消費量の13%に達した。アルコールはポンプによって圧力を掛けられ、先ずノズル出口付近の二重壁から入ってくる。ここで熱を奪いながら、途中で膜面冷却用のパイプに一部を分流しつつ、燃焼室頂上の噴射器に向かう。一方、酸化剤の液体酸素はポンプから直接噴射器の頂上に出、そこから噴射される。噴射器はコップを伏せた格好をしており、コップ内側の無数の穴からはアルコール、頂上からは液体酸素が噴射され、一気に混合する。A4では、この噴射器が同心円上等間隔に配置されていて、内側6個、外側12個の合わせて18個が使用されている。燃焼室の内径は92cm、ノズルの最もくびれている部分(スロート)径が40cm、ノズルの出口径は74cmとなっている。

結局、この「膜面冷却方式」は正式に採用された。燃焼室、ノズルにはリング状に無数の穴が開けられ、アルコールが流された。それは全消費量の13%に達した。アルコールはポンプによって圧力を掛けられ、先ずノズル出口付近の二重壁から入ってくる。ここで熱を奪いながら、途中で膜面冷却用のパイプに一部を分流しつつ、燃焼室頂上の噴射器に向かう。一方、酸化剤の液体酸素はポンプから直接噴射器の頂上に出、そこから噴射される。噴射器はコップを伏せた格好をしており、コップ内側の無数の穴からはアルコール、頂上からは液体酸素が噴射され、一気に混合する。A4では、この噴射器が同心円上等間隔に配置されていて、内側6個、外側12個の合わせて18個が使用されている。燃焼室の内径は92cm、ノズルの最もくびれている部分(スロート)径が40cm、ノズルの出口径は74cmとなっている。 A4ロケット3号機のエンジンが予定通りのタイミングで停止した瞬間、ペーネミュンデは熱狂に包まれた。成功だ。宇宙開発に於いて、人類はついに新しいステージに立ったのだ。

A4ロケット3号機のエンジンが予定通りのタイミングで停止した瞬間、ペーネミュンデは熱狂に包まれた。成功だ。宇宙開発に於いて、人類はついに新しいステージに立ったのだ。