メリッサの腕が後部ウィンドーを突き破った。そのまま男の首をつかみ

ねじりあげる。

あっさりと男の頚椎はへし折られた。

メリッサは男の脇にあったクーラーボックスをすばやく回収すると、車から

離脱した。

走行する車から飛び降りたのにもかかわらず、軽やかに着地する。

「確かに『彼女』は返してもらったわ」

メリッサは笑みを浮かべつつ車を見やった。

車は少し離れた地点でUターンしていた。

やられたままではいられないということだろう。

先刻メリッサを轢いた時を上回るスピードで接近していた。

―3―

轟音。

メリッサの腕が後部ウィンドーを突き破った。そのまま男の首をつかみ

ねじりあげる。

あっさりと男の頚椎はへし折られた。

メリッサは男の脇にあったクーラーボックスをすばやく回収すると、車から

離脱した。

走行する車から飛び降りたのにもかかわらず、軽やかに着地する。

「確かに『彼女』は返してもらったわ」

メリッサは笑みを浮かべつつ車を見やった。

車は少し離れた地点でUターンしていた。

やられたままではいられないということだろう。

先刻メリッサを轢いた時を上回るスピードで接近していた。

「今度こそ確実に轢き殺してやる、というところ?」

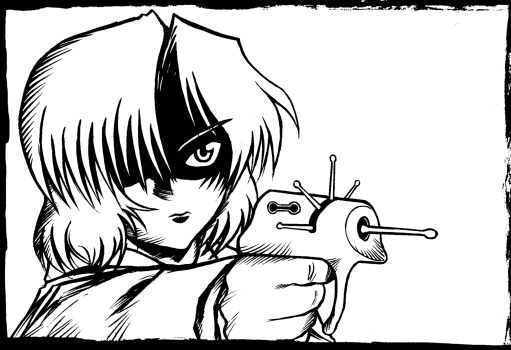

鼻で笑いつつメリッサは懐から妙な物体を出し、拳銃のように構えた。

それは鋭角的な部分を取り除いたドライヤーのような物体だった。

奇妙なハム音を立ててアンテナ状の突起物が伸びる。

『組織』の連中の超技術が生み出した『銃』だ。

いつもメリッサはこの『銃』を「ダサい」と思っている。

―だが威力は絶大だ。

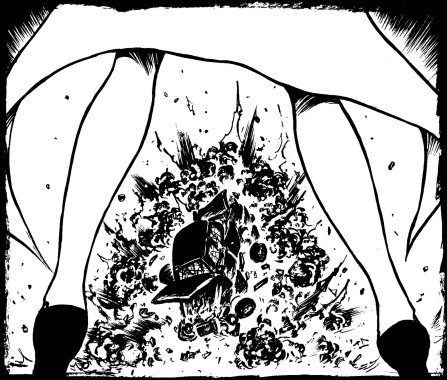

奇妙な高音と共に、常人には不可視の光線が発射された。

轟音と共に車が爆炎に包まれ吹き飛んだ。

メリッサはしばらく炎上する車を眺めていたが、やがてクーラーボックスを

肩にかけるとその場から離れた。

―4―

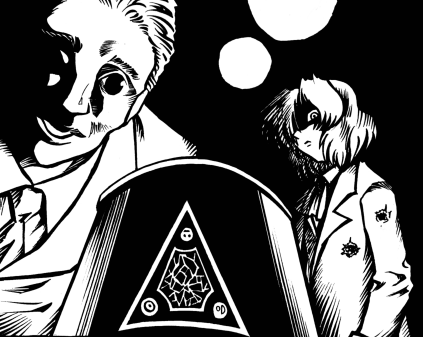

「ご苦労だった」

そう言って『組織』のエージェントの男はクーラーボックスを受け取った。

メリッサは『組織』の施設に来ていた。

「『彼女』も 無事で何よりだ」

男がクーラーボックスを開けると、中には高さ三十センチばかり、直径は

それより少し小さい金属製の円筒が、緩衝材に固定された状態で収まっていた。

クーラーボックスに入ってはいたが、特に寒剤で冷やされているわけではない。

筒がテーブル上に置かれた。

筒の表面にはソケット上の穴が三つ、二等辺三角形上に設けられており、

鈍い光沢を放ってていた。

「懐かしいだろう、メリッサ?君もこのシリンダーの中に入っていた事が

あったんだからな。―もっとも脳だけでだが」

男がニヤリと笑った。

メリッサは笑わなかった。

そう、この筒の中には人間の脳が入っている。

『銃』同様、この筒は『組織』の連中の超技術の産物だった。

連中は驚異的な外科手術の能力をもっており、人間の脳をこの筒の

中に移し生かし続けることができた。

また筒のソケット上の穴に特定の機械装置をつなぐことによって、中の

脳は外界とコミュニケートする事が可能である。

無論このような技術は今の地球の人間には生み出す事は不可能だ。

今の、地球の人間には。

連中には、できた。

宇宙よりこの地球にやってきて、人知れず活動している連中には。

連中―彼らは『ユゴスよりのもの』とも『ミ=ゴ』とも呼ばれる―は密かに人間の

協力者やエージェントを『組織』に取りこみ、巧みに地球にとけこんでいた。

この男も、筒の中の少女(の脳)も、そしてメリッサも地球人でありながら、

連中の『組織』の一員となっていた。

―ある者は自発的に。ある者は止むを得ずに。

メリッサの身体は筒の技術の発展系だった。

つまりは彼女の脳を超技術にて造られた身体に移植する、一種のサイボーグ

といってもいいものだった。

―いつから自分はこの身体になったのだったろうか…。

メリッサは少女の脳が入っている筒を見据えつつ、過去を想った。

だが、それもわずかな間だけだった。

「それじゃ私の仕事は済んだわね。―帰らせてもらうわ」

「身体は大丈夫か?一度ラボに寄ってメンテを受けておけ」

「言われなくてもわかってるわ。―そうそう、一つ訊いていいかしら。彼女を

拉致した連中…どこの連中?」

「君がそれを知る必要はないし、権利もない。ついでに言えば私にもそれを

教える義理も、権限もない」

「そうでしょうね。いいわ、どうせろくな連中でなかったんでしょうし。…私たち

同様」

男が何か言う前にメリッサは部屋から退出した。

「かわいくないな…。以前はそうでもなかったのにな。…君はどうなるのかな?」

そう言ってエージェントの男は筒を眺めつつ、不敵に笑った。

―終り―