ニネヴェ図書館の科学史漫画その6 歴史1500年

紀元150年代、ローマ帝国五賢帝、アントニウス・ピウス帝の時代に成立したプトレマイオス天動説。完成度の高いこの理論を精度において上回ったのは、実に1500年後のケプラーであった。1500年。この長い時代の間に世界は全く違ったものになっていた。ローマ帝国統治下のプトレマイオスから見れば、1500年後のケプラーの議論は異なる民族、異なる文化、異なる理論、異なる宗教の色合いに満ちていて、戸惑うことだろう。1500年という時代の流れはかように巨大な差異を生み出したのだった。

これはつまるところ、1500年というこの歴史、これを理解しないと私たちもケプラーの議論を理解できないし、その思想も理解できないということであった。あるいはなぜガリレオが裁判にかけられたのか、それも理解できないだろう。そして何よりもっとも謎めいた存在、コペルニクスの地動説が一体どんな起源と出自を持つのか、それも理解できないだろう。

そして、我々が抱いている妄想。劣った天動説 VS 優れた地動説。あるいは、宗教の天動説 VS 科学の地動説というあまりにも単純で勧善懲悪で安易な図式。あるいはコペルニクス的転回という言葉。これら世の中にはびこる浅い理解も、人々が歴史を把握しない結果であった。あるいはこうである。人は自分に都合の良い嘘を手に入れた時点で理解を止めたのだ。人はエントロピー増大の法則に逆らって生きており、これゆえに人は現実を拒否する。そして虚偽を好んで食べる。人が理解という歩むのをやめるのはその結果だ。

歴史という現実を把握せねば、我々は居心地の良い虚偽に座り込んだままで終わるであろう。だからケプラーに至る予習として、ここから1500年の歴史を見ていくことになる。この歴史において重要な鍵となるのは暗黒時代、宗教、そして気候であった。

以下工事/連載中

コペルニクス的転回という言葉は、ドイツの哲学者カント(1724-1804)が使った言葉で、コペルニクスによって起こされた科学の視点の変化、地球中心から太陽中心へという理解の転回を起こそう、すなわちrevolutionを哲学と形而上学でも起こそう、という意味合いで用いられた。revolutionとは本来、天体の公転を、この場合は地球の公転(すなわち地球が動くこと)を意味する言葉だったのだが、カントのこの使用以来、意味が広がった。そしてついにはフランス革命のように、国家を反転する、転覆する、劇的に変える、という意味を持つようになったのである。

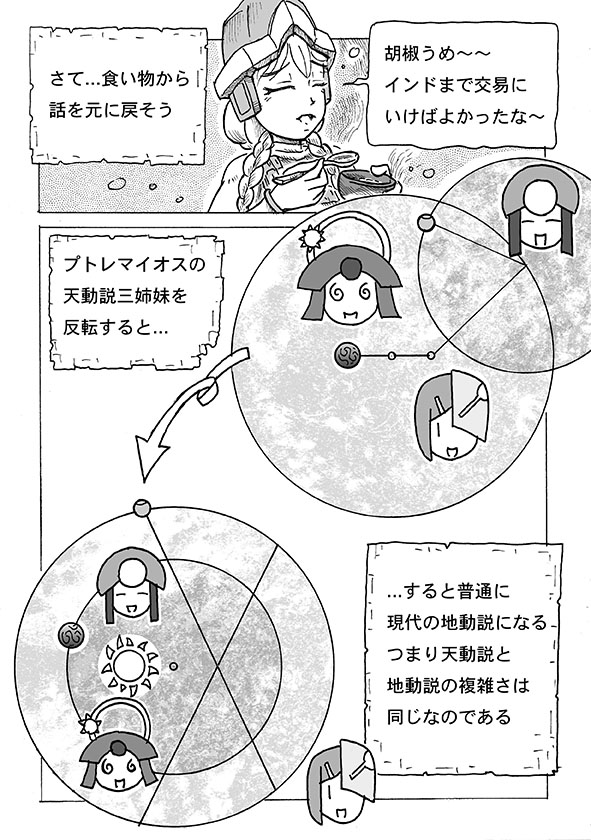

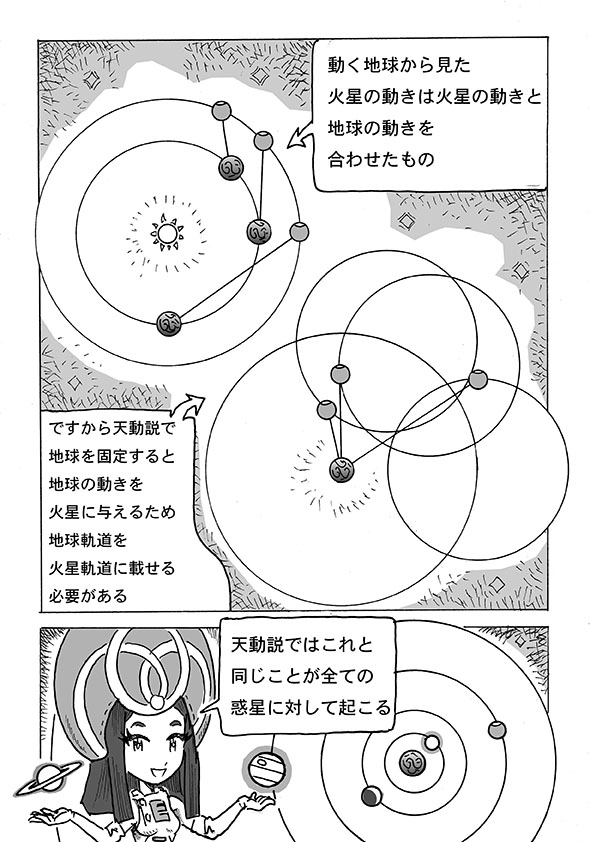

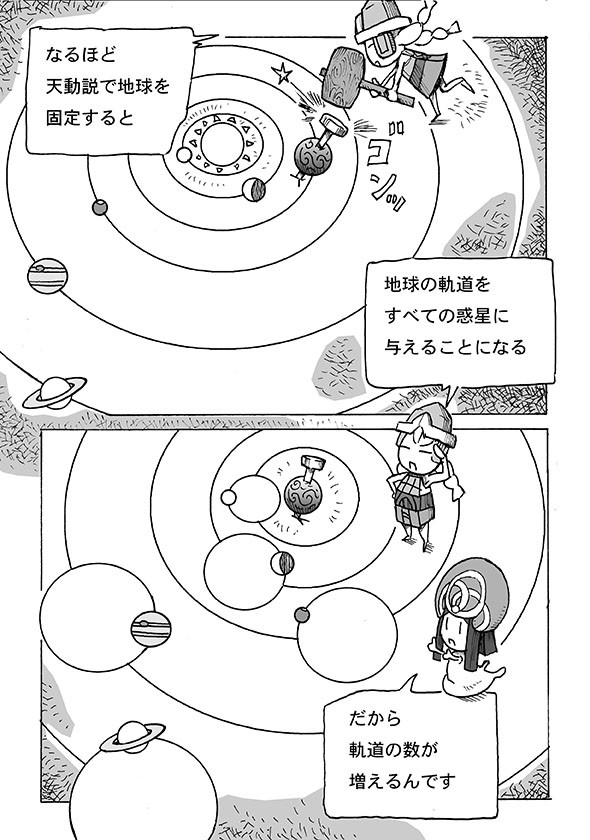

かようにrevolutionの意味が変わってしまったために、コペルニクス的転回という言葉も、コペルニクスによって引き起こされた科学の劇的な革命、天動説政権を転覆させた大運動かのように受け取られるに至った。言葉の解釈自体が後代にいくほど過激になっていくわけで、当然、こうした理解は間違いである。コペルニクスの地動説はプトレマイオスの天動説を組み換えるというものであった。だから彼の「天球回転論」も多分に「アルマゲスト」の焼き直しとしての側面が強い。つまり、地動説とはそもそも皆が考えるような劇的なものではなかったのである。実際、コペルニクスの地動説とプトレマイオスの天動説は数学的には等価であって、精度はどちらも同じであった。さらに1543年、コペルニクスが「天球回転論」を出版した時点では、真の改革的な一手はまだ起こっていない。

真の画期を引き起こしたのはケプラーであった。そのケプラーがコペルニクスの地動説支持を表明したのは「宇宙の神秘」を出版した1596年であったし、画期的な導入、楕円軌道の採用は「新天文学」を出した1609年であった。つまりコペルニクスから66年、2世代もかかっている。さらに天文学者たちが広く地動説を採用していくのはこれ以後なわけで、つまるところコペルニクス革命とやらの正体は3世代以上をかけたゆっくりした変化であった。これを革命と呼ぶのはおかしかろう。

ダーウィン的に言えば、天動説から地動説への学説の進化と改良は、ゆっくりで漸次的なものであった。科学の進歩は小さな改良の積み重ねであり、決してグールドの言うような断続平衡的なもの、平穏な時期の次に輝かしい革新の時代がくる、というものではなかったのである。(さらに一応言っておくと、世間の科学好き、読書好きが信じていることと違ってグールドの断続平衡説からして、そもそもほとんど誰からも支持されていない事実上のトンデモ理論であること、断続と平衡と革命なんてものは現実の理解に使えないものであることを付記しておこう。これはつまるところクーンのパラダイムシフトも理解の枠組みとしては不十分であることを意味している)。

天動説から地動説への変化。それはしばしば宗教と権力を振りかざす天動説派と異端と科学の地動説派の戦いであったとみなされている。さらには、地動説派は天動説派によって火炙りにされたと信じる人も多い。しかしこうした理解は正しくない。地動説を唱えたことで火炙りにされた人はいないのだ。ただ、後代のこうした勘違いを生み出す原因になった人間はいる。それはイタリアのカトリック修道士ジョルダノ・ブルーノであった。ブルーノはコペルニクスから40年あまり後の人物だが、異端的思考を疑われて修道院から逃げ出し、ヨーロッパ諸国を流浪し、最後はイタリアに戻ったところを捕縛され、火刑にされた。ブルーノはコペルニクスの地動説を支持し、アリストテレスを痛烈に批判したのだが...では、ブルーノが批判したアリストテレスの宇宙論とはどのようなものであったか?

アリストテレスは前4世紀、古代ギリシャの哲学者であり、物理学から生物学、化学、宇宙論、倫理や形而上学と幅広い業績を残した。彼の特徴は常識を論理的に積み上げることにあって、これゆえアリストテレスは他の哲学者よりも説得力のある理論体系を作ることができたし、結果として彼の理論は古代から中世に至るまで、西方世界で学ばれたのである。

そしてアリストテレスは時代の変わり目の人でもあった。彼は当時まだ王子だったアレキサンダー大王の教師になった。そしてこのアレキサンダーとその後継者たちこそ、ギリシャの都市国家群(ポリス)を征服する人々であり、この征服以後、ギリシャ都市国家群は歴史の表舞台から消え去ることとなる。ギリシャ哲学は都市国家が栄えたポリス時代にこそ、その栄光を迎えたわけで、それに終止符を打ったアレクサンダーと関わったアリストテレス。彼こそギリシャ哲学と、その黄金時代の最後を飾った人だと言える。

先述したようにアリストテレスは常識を論理的に積み重ねることで理論体系を作り上げたわけだが、結果から言うと彼の理論はほとんど全部が間違いであった。このことは常識と論理は現実を把握することには無力であるということを示している。しかしだからこそ彼の業績には意味があったと見るべきだろう。彼の著作を読むと、彼が現れる前、ギリシャには怪しげなものも含めて様々な理論があったことがわかる。こうした有象無象の理論は、常識を論理的に積み上げたアリストテレスの理論によってほとんど全部淘汰された。だから後代の人がさらに前へ進もうとした時、彼らは常識的なアリストテレスを否定すればよかった。これこそアリストテレス最大の業績と言って良いだろう。

さてアリストテレスは天動説の基礎を作った人でもある(数学的に整備したのはプトレマイオス)。アリストテレスは常識的に考えて、天が地球の周りを1日1回転していると見なした。そして気がついた。宇宙が無限の大きさを持つはずはないと。なぜなら、仮に宇宙が無限の半径を持つなら、その円周は無限の長さを持つ。そして宇宙は1日に1回転しているから、回転する無限大の宇宙は1日の間に無限の距離を通過したことになる。これはおかしい。ゆえに宇宙は有限に違いない。有限であるなら、宇宙には果てがあるはずだ。そして有限であるからには果ての外には何もないはずだ。宇宙の外には外がないし、空間もないし、時間もないし、なにもないも無い。それがアリストテレスの結論であった。こうした議論はアリストテレスの「天体論」第1巻、第5章で読むことができる。そして、宇宙の外には何もない、という記述は「天体論」の第1巻、第9章で読むことができる。そしてブルーノが噛み付いたのはこの主張であった。

天の外には何もない。アリストテレスの説明をブルーノは滑稽なものとみなした。宇宙は球体だとして、球体なら球体を包むものがあるはずで、それは外には何もないという前提と矛盾しないか? こういう考えはブルーノの著作「無限、宇宙および諸世界について」の第一対話で読むことができる。

ブルーノのこうした思考は、実のところほぼほぼトンデモであるように思われる。彼の論法から考えると、もしブルーノが現在にやってきたら、現代宇宙論に対しても同じことをいうだろう。例えば、現代人である私たちはこの宇宙が自らの質量で曲がり閉じている可能性を知っている。なるほど、最近の観測からすると宇宙は自ら閉じるには質量なり密度なりがどうやら足りない。だからおそらく開いているらしい。しかしこれは閉じた宇宙が存在しうることを否定するものではない。さて、宇宙が曲がって閉じているという説明は、私たち三次元に住むものには図示しがたい。そこで私たちは次元を落として、二次元の宇宙が曲がって球面を作り、閉じている様子で”曲がって閉じた宇宙”を表現する。しかるに、もしブルーノがこれを見たらアリストテレス宇宙に対して言ったことと同じことを、現代宇宙論に対して言うのではないだろうか?

閉じた宇宙のモデルを見せられたブルーノは私たちに尋ねるだろう。この球面の宇宙の外には何がありますか? 何もないと答えると彼は憤って言うはずだ。球面ということはそれを包む外があるはずで、あなたがたの宇宙論は間違っていると。この宇宙は二次元のモデルで、二次元である以上は三次元方向の外は存在しないのですよと言っても、ブルーノはおかしいおかしいと言い続けるだろう。ブルーノがアリストテレス宇宙に向けた疑念とは基本的にそういうものであって、彼が著作で主張した論法はこういうものであった。つまるところブルーノはほとんどトンデモの類なのである。

とはいえ、発想がトンデモであろうが、神がかりだろうが魔術であろうが宗教であろうが、方向さえ正しければ正しい答えにたどり着くことはある。ブルーノもそういうもので、彼は考えた。アリストテレス宇宙はおかしい。そのおかしさは宇宙を回転させたからだ。回転させるから宇宙は有限になってしまうし、果ての外の問題が生じる。だが地動説ならこの問題は生じない。宇宙の代わりに地球が動くのなら、宇宙は不動でよく。そうなれば宇宙の大きさ制限はなくなるし、果ての外問題もなくなると。

ここで止まれば単なる学問上の話でしかないのだが、もともと異端傾向のあったブルーノは無限の宇宙は無限の神の現れであり、しかし神は無限ゆえに人間には知覚できず、神に代わって宇宙霊が世界に顕現するという解釈をした(このあたりの解説は「ルネサンスの偉大と退廃 -ブルーノの生涯と思想- 」清水 1972 岩波新書 第V章に詳しい)。こういうキリスト教解釈は素人目に見て異端であって、実際に異端であった。ブルーノは他にも異端な思考を持っていて、異端審問における彼に対する罪状には、宇宙霊を主張したこと以外に、三位一体の否定、聖母マリアの否定などが挙げられている。火炙りというのは異端審問では最大級の罪に対する懲罰だったが、ブルーノの主張は確かに火炙りに該当するでしょうというものであった。

なお、汎神論という罪状自体はなかったようである。そもそもブルーノの主張から汎神論という言葉が生まれたらしいので、汎神論でブルーノが裁かれたというのは、時系列的には本末転倒な言い方だ。とはいえ、単純に言うとブルーノは汎神論を唱えて有罪とされた、でおおむね良い。

ちなみに、ブルーノの火炙りには目撃証言が残っていて、それによると彼は火をつけられた後、悲鳴など一言もあげずに逝ったそうである。漫画では「あー」と言っているけども、実際には敢然と自分の信念に殉じたことは付記しておく。

さて、よくある質問に、同じ地動説を主張したのに、ブルーノは火炙りで、ガリレオは軟禁で済んだのはなぜか? というものがある。これは前提が間違っているから理解が混乱しているのであった。地動説が問題だったのではないし、二人は地動説で有罪になったわけでもない。ブルーノは異端だから火炙りにされたし、ガリレオは異端でもなんでもないから軟禁で済んだ。ではなぜ異端ではないガリレオが異端審問にかけられたのか? それはガリレオ裁判が不当だったからで、むしろ問われるべきは、異端でもなんでもないガリレオがなぜ異端審問にかけられたのか、それが問題になる。理由を単純に言うとガリレオが空気読めない人間で敵を作りすぎたからなのだが、その説明と漫画はまた先の話。

考察:ブルーノとガリレオの物語は最も成功した追放系ラノベである

ブルーノとガリレオ。この二人の伝説にはひとつの疑問がある。ブルーノもガリレオも地動説で異端審問にかけられたわけではない。このような事実の指摘は世の中にいくらもある。しかし世の人はこれに断固として耳を貸さない。反対に次のような俗説を信じるのだ。すなわち、天動説を信仰する教会が地動説論者を弾圧した。ブルーノとガリレオは地動説を唱えて異端審問されて火炙りにされた。世の人々はこのようなトンチンカンな都市伝説を信仰し、断固として信じる。それは違うよといくら指摘されても人々は絶対に自らの信仰と信念を曲げないわけなのだが、さて? これは一体なぜであろうか?

人が何かを信じるのは、信じることが黒字である時だ。人が何かを信じるのはそれが自分にとって都合が良い時だ。つまり、天動説の教会が地動説を弾圧したという都市伝説。この都市伝説を皆が信仰するからには、この信仰に何らかの黒字が存在することを意味している。それはなにかというと、多分、報われない自分を重ねること。感情移入と救済ではないだろうか。地動説は正しかったが最初は皆が信用しなかった。ここには、正しかったのに評価されなかった人に対する同情心と感情移入がある。しかし最後に地動説の正しさが認められる。ここには自分の正しさが報われるに違いないという救済がある。

人は自分の利益を最大化したいので、自分を真っ先に評価して欲しい。しかし全員がそれを希望するから、人は誰からも評価されない。評価されたいのに評価されない。私たち全員がこの欲求不満を抱えている。そうであるから地動説の都市伝説は感情移入と救済になりうるのだろう。真理を唱えて弾圧されたという構図は、評価されない自分を重ねる感情移入となる。最後に地動説が勝利することは、自分がいつか評価されるという救済につながる。教会が地動説を弾圧したという都市伝説が皆に信仰されるのはこれが原因だろう。皆が望むから、この信仰は廃れることがないのである。

言ってしまえば、ブルーノとガリレオは追放系の主人公として扱われているのであった。主人公は勇者のパーティーから首を言い渡されて追放されるが、実は正しかったのは主人公であり、パーティーを支えていたのは主人公であり、これゆえ、主人公を追放した勇者とそのパーティーは落ちぶれていく。その有様を見てざまあと笑う。かような追放系小説とは娯楽であり、ここには、評価されない自分に対する重ね合わせと自身への救済があり、無理解な相手への復讐がある。ブルーノとガリレオの物語は、それは事実ではなく都市伝説であるのだが、だからこそ、完成された追放系小説になったと言って良い。

もちろん、現実は都市伝説とは違っていたのであった。追放系に例えれば、現実のブルーノは魔王の仲間になったので粛清されたし、空気読めないガリレオはパーティー内部で敵を作り過ぎて、ついには勇者(この場合は法王)を怒らせて吊し上げを食らった。二人の伝説とはそれだけの話でしかない。そして背景を説明すれば、勇者のパーティーは当時、絶望的な状況にあった。もはや魔王軍に勝つことは不可能で、しかし、和平はできず、しかも国家直営になって飼い殺されるという事態に陥っていた。なるほど、いたずらに思想統制することに意味などない、しかしそれ以外にできることもない。そんなことをするよりも、軍事力と経済力をあげるべきではあった。いや、実のところそれをしたのだ。そしてそれに失敗した後の世界がこれであった。思想統制で異端者を排除するしかできることがない。勇者のパーティーは絶望的な状況にあり、実際、すべてが詰んでいたのである。現実というものは、皆が思う以上にままならないものだ。そんな現実を見たくないから人はこれからも都市伝説を信じるであろう。信仰に凝り固まった頑迷な老害。そうやって教会を批判する人が、実際には自分たち自身が頑迷な信仰に陥っているわけで、これは笑える冗談だ。だが、これが娯楽というものなのである。これからも人々は天動説を信仰した教会が地動説を弾圧したという都市伝説を信じ続けることだろう。これは需要のある娯楽であり、最も成功した追放系ラノベなのであった。ブルーノとガリレオは悲劇の主人公として、これからも皆に愛され、消費され続けるだろう。

異端カタリ派について

異端カタリ派は12〜13世紀。南フランスを中心に広がった異端信仰のこと。質素と清貧、極端な禁欲をむねとし、殺生と肉欲を否定し、肉食を禁じ、生殖で増えるもの、例えば乳製品も禁じた。本人たちは我らこそキリストと使徒。その本来の生活。質素、清貧を受け継ぐ正統なるキリスト教徒であると自称した。しかし、極端な禁欲から現世を地獄とみなし、地獄である以上、この世界の創造主は悪魔であり、死んでこの世を離れることで初めて魂が神のもとへむかう。彼らのこのような聖書解釈は、本人たちの自覚と裏腹にキリスト教徒とは言い難い。その数と勢力、そして主張の過激さ。現世と社会、ひいては教会秩序を真っ向から否定する主張ゆえに教会から警戒され、1208年、ついに法王インノケンティウス3世によって異端殲滅の軍事行動、アルビジョア十字軍が宣言された。(実際の軍事行動は翌年の9年)。しかし、十字軍と軍事行動以後も異端カタリ派は残った。このため人々を調査、選別し、異端者を正統な信仰へ還すための組織的な行動が編み出されていく。これが異端審問。いわゆる宗教裁判の始まりとなった。

漫画で描いた老女が臨終の救慰礼を求めるというのは、異端カタリ派の信者が臨終に求める入信の儀式のこと。カタリ派は禁欲が非現実的なまでに厳しいので、大部分の信者は正式な入信をしないまま日常生活を送り、臨終の際に正式な入信をしたという。地獄である現世を離れて神のもとへいく。救慰礼がその儀式であった。1234年の出来事とは、司教レモン(Raymond de Falga)が 臨終の老婆が自分のことをカタリ派の司教と勘違いしたことを利用して、その異端信仰の全てを聞き出し、聞き終わった後、有罪宣告をしてベッドごと外へ運び出して火刑にした出来事。ギヨーム・ペリッソン(Guillaume Pelhisson)による年代記(Chronique)に記録された伝記であり、聖ドミニコが列聖された、その日に起きた神の奇跡と語られている。やりかたのえぐさと、人を焼いて神を称える狂信具合とから異端審問の狂気を語る例としてしばしば引用される。

1239年の一挙180名を火刑とは、北フランス、モンヴィエ(Mont-Aime)での出来事で、これもカタリ派の逮捕と火刑の一例。この地名で検索すると畑の中にぽつんとある小さな丘が出てくるが、これが火刑の場所なのかどうかはよくわからない。一方、ブルーノが過ごした16世紀末のナポリで異端審問と火刑が盛んだったことは以上のカタリ派とは関係ない(カタリ派は14世紀には消滅したらしい)。ナポリは地中海貿易でイスラム教のような異教の影響や開放的な雰囲気があるので、教会と異なる独自な宗教観が生まれやすく、そこにスペインの異端審問が乗り込んできたことによる結果であった。記録によると毎月1件ぐらいの割合でせっせと人を焼いていたそうである。

胡椒に関する話。紀元前7世紀に滅びたアッシリア帝国に胡椒があったという記録や証拠はない。胡椒は南インド産の香辛料だが、当時はまだメソポタミアなど西方世界に伝わっていなかったか、あったにしても記録に残るようなものではなかったらしい。アッシリア帝国の発祥地、都市アッシュールはチグリス川沿いの町であり、下流のバビロン市、西方のシリア、エジプトへと至る交易路に作られた。文献に現れる商品、産品はチグリス・ユーフラテス下流のもの。あるいはシリア産、アナトリア(現在のトルコ)産など西方のものであったし、アッシリアの征服、略奪、発展方向は、いずれも西方であった。アッシリアの時代、インドなど東方への貿易は盛んでなかったことがわかる。

胡椒が西方世界の文献に現れるのは紀元前4世紀のギリシャというが、当初は料理に使うようなものではなかったらしい。胡椒が本格的に交易されるようになったのは、モンスーンを利用した帆船による移動、つまり夏の南西の風でアラビアからインドへ渡り、そして冬の北東の風でインドからアラビアへ帰るという交易手段が確立されてからであった。この交易が本格的に始まったのは紀元前100年前後。それから200年後の紀元後1世紀、ローマ帝国の美食家アピーキウスが残した古代ローマの料理書(この料理書は複数の異なる著者の作が混ざっているが)では、胡椒が頻繁に登場するようになっている。

参考文献

「アルマゲスト」 プトレマイオス 恒星社

「アリストテレス全集4 天体論 生成消滅論」 アリストテレス 岩波書店

「無限、宇宙および諸世界について」ブルーノ 岩波書店

「ルネサンスの偉大と退廃 -ブルーノの生涯と思想-」 清水純一 岩波書店

「異端審問」渡邊昌美 講談社